顺时针研习历史,逆时针解毒世界

微信公众号:历史研习社

原创-NO.1150

作者:不识字

审核:任逸飞 编排:花匠

三国故事里,刘备败的真可惜!

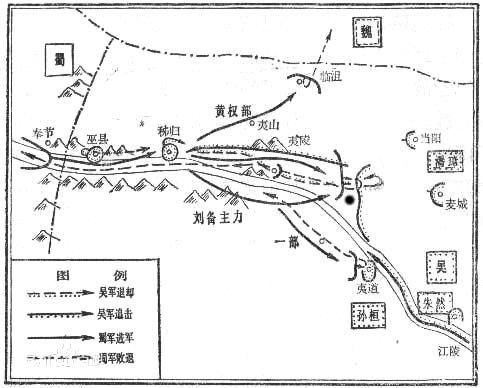

蜀章武二年八月,随着“陆议大破先主军于猇亭”(《三国志.先主传》),历经一年之久的夷陵之战落下终于帷幕,刘备败了。

遭闻败绩,远在成都的丞相诸葛亮无不痛心地叹道:

“法孝直若在,则能制主上令不东行;就复东行,必不倾危矣。”

毫无疑问,诸葛亮的叹息,仿佛从一开始就在否定刘备东征。

而早在出兵之前,镇东将军赵云也曾以“国贼是曹操,非孙权也,且先灭魏,则吴自宾服。操身虽毙,子丕篡盗,当因众心,早图关中,居河、渭上流以讨凶逆,关东义士必裹粮策马以迎王师。不应置魏,先与吴战;兵势一交,不得卒解。”为由劝阻其伐吴,那么,刘备为何会不顾反对执意兴兵东征?

要回答这个问题,首先要搞清楚

蜀汉众臣对东征的态度。

关于反对的声音,除了以上诸葛亮的“事后诸葛亮”和赵云的大篇幅讲道理,有记载的还有益州学士秦宓曾阻以“天时不当”,此外便是《三国志.法正传》里的一句总括:

刘备的反应则是“一不从”:都不听。

既不听诸葛亮和赵云的,又完全忽视其他人,原来你刘玄德当了皇帝就膨胀了,变成独裁者了啊?

很多史学家都是这样想的,但笔者以为,事实并非如此。

一封来自江东诸葛瑾的书信就能说明问题。

话说吴、蜀交兵前,孙权曾遣诸葛瑾向蜀求和。于是诸葛瑾写了一封信给刘备,主要内容自然是一些希望两国和平的套话,但其中有一句很值得注意:

陛下若抑威损忿,暂省瑾言者,计可立决,不复咨之于群后也。

他说:陛下(刘备)如果能收回怒气,听从我的建议,就马上决断东征之事,而不要再和你的大臣们商议了。

这话有点奇怪。

按照《法正传》里的内容,蜀汉众臣几乎都在反对东征,而诸葛瑾有着相同的目的,他难道不应该劝刘备多听谏言吗,又怎么会反倒希望刘备一个人专断此事呢?

伴随这个疑问,我们再回过头来探寻先前《法正传》里的那句“群臣多谏”,却发现翻遍史书,除了以上三人外,所谓的“群臣”根本再无一人可查。

由此可见,

刘备绝非很多人想象之中的独裁者——他的身后至少站着一群支持东征的人。

从诸葛瑾的书信里,我们甚至可以窥见那群人正在极力要求出兵的身影,而诸葛瑾如此急切地要求刘备立决此事,无非就是在担心他们的影响力会左右刘备的想法。

他们是谁?

张飞、黄忠、魏延、马良、廖立、霍峻、董和

……在史书中,这一长串本该具有发言权却选择了沉默的名单,无疑是荆州人士(除张飞外)最好的表态。

当年刘备以穷困入荆,正是得到了以诸葛亮、庞统为代表的荆州人士的效力,才有了三分天下的资本。后来入蜀时,他带出的兵是在荆州招募的青壮勇士,为他出谋划策的是庞统、马良那些荆州俊才,随着关羽留镇荆州的兵士也是在本地拉起来的……

可以想象,这二十年来,荆州人早已成了蜀汉政权的支柱。

而如今荆州失守,在蜀地的荆州人士刚刚经历了父兄战死、妻儿离散、故土沦陷,作为哀兵的他们,又怎么会无动于衷呢?

同样地,另一方处在沦陷区的荆州人也并未真正臣服于东吴的统治。

“遣良入武陵招纳五溪蛮夷,蛮夷渠帅皆受印号,咸如意指。”

——《三国志.马良传》

事实证明,在东征之始,刘备派出的荆州人士代表马良一入武陵,那些平日里没有动静的“蛮夷渠帅”们便纷纷起兵响应,扰乱荆州后方。甚至在刘备兵败后,零陵、桂阳郡等地依然还有人在顽强地反抗东吴的统治—

—

“备既败绩,而零、桂诸郡犹相惊扰,处处阻兵。”(《三国志.步鸷传》)

因此,

无论在道义上还是稳定军心的需要,素以“仁义”著称的刘备是无论如何也不会坐视荆州人士的群情激愤于不顾的

——这正是刘备执意东征的先决。

刘备是哀兵中的一员,但他更是一国之君。因此,刘备不能只考虑荆州人士的复仇需要便决断东征,他还得兼顾各方面的想法。

比如诸葛亮的想法。

在很多人眼中,这对曾经心无间隙的模范君臣一起走过了风风雨雨,在这一次终于出现了分歧。

但真的是这样吗?

我们不妨再回头来看看诸葛亮事后的那句叹息:

“法孝直若在,则能制主上令不东行;就复东行,必不倾危矣。”

诸葛亮说要是法正还在就好了,他肯定能阻止刘备东征。然而,请注意时间细节,法正是在建安二十五年去世的:

先主立为汉中王,以正为尚书令、护军将军。明年卒,时年四十五。

而关羽的败亡是在建安二十四年,也即法正亲眼目睹了整个荆州事变的发生。作为刘备信任的谋主,很难想象法正不会就此事和刘备有过必要的商讨。在局势大变的情况下,未来与东吴是战是和,法正必然会给出自己的建议。如果按照诸葛亮所言,法正一定能阻止刘备东征,那为什么刘备最后还是去了呢?

说明法正在很大程度上也支持东征。

因此,诸葛亮的那句事后叹息,重点其实并非在于前面的“制主东行”,而是后半句“必不倾危”——

他反对的不是东征,他反对的是东征的惨败。

而在东征惨败的事实已然发生的情况下,他自然会有一种或侥幸或悔恨的复杂心理:

要是法正还在就好了,他肯定可以让主上别去,就算去了,肯定也不会败的这么惨。

这无非是一种平常人赌博输光了家当后发出要是没上赌桌就好了的感慨,何至于被人反复提及当作诸葛亮反对东征的证据呢?

况且,先不论现下的情形如何,

当年诸葛亮在草庐里为刘备献上的千古隆中对,其中最基本的规划便是“跨有荆益”

,而今荆州已失,东征之举何尝不是对其的一种补救,诸葛亮为何要反对这个决策呢?

此为明理。

只是,安抚荆州人士的需要和诸葛亮个人的不反对并不意味着东征的必行性,

一个国家的决策从不独是个人意愿,关键在于政治形势的需要。

刘备东征的政治形势需要正是破除东吴图蜀的的野心。

在很多人看来,刘备东征是一种主动性的攻击,而东吴的一方则是被动地防守。但是,换个角度讲,刚刚取得荆州大胜的孙权就没想过主动入侵虚弱的蜀地吗?

答案在《三国志.周泰传》:

原来是曹操感慨得陇望蜀,如今却是孙权得荆望蜀了。

又或者说,

得荆望蜀本就是东吴的国策。

想当年周瑜还在时,他就有过和刘备共取蜀地的想法。后来鲁肃继为大都督,也是力图贯彻其早就规划好的“榻上对”,只不过动作轻而缓,属于鸽派作风。而等到吕蒙掌军后,鹰派再次抬头,东吴军屡次三番与关羽产生摩擦,最后以白衣渡江的方式袭取了荆州,那下一步不是图蜀还要做什么呢?

因此,当蜀汉内部还在考虑是否该出兵东征的时候,隔壁魏国的顶级军师刘晔早就扮演了预言家的身份:

蜀虽狭弱,而备之谋欲以威武自强,势必用众以示其有馀。

——《三国志.刘晔传》

蜀汉的出兵与其说是战略反击,倒不如说是以攻代守。在东吴取得荆州后咄咄逼人的图蜀攻势下,刘备一方只能通过高调东征的方式进行表态:

蜀汉虽失荆州,却还有一战之力,而绝不是任人捏的软柿子。

这也恰好说明了后来刘备经过夷陵大败退守白帝城,孙权的反应却是:

“闻先主住白帝,甚惧,遣使请和。”

——《三国志.先主传》

打赢了反倒害怕、求和,为什么?

因为刘备东征表现出来的不惜火拼的气势、尽管失败但依旧以天子守国门的姿态,让孙权彻底断绝了图蜀的念头。

事实上,在北方强魏的虎视眈眈下,蜀、吴两国想要长久保持三分鼎立,便只有联盟这一条出路,否则,鹬蚌相争的后果必然是渔翁得利。

同样地,后来邓芝入吴对孙权说的一段话也是这个意思:

芝对曰:“吴、蜀二国四州之地,大王命世之英,诸葛亮亦一时之杰也。蜀有重险之固,吴有三江之阻,合此二长,共为脣齿,进可并兼天下,退可鼎足而立,此理之自然也。大王今若委质於魏,魏必上望大王之入朝,下求太子之内侍,若不从命,则奉辞伐叛,蜀必顺流见可而进,如此,江南之地非复大王之有也。”

蜀、吴,唇齿之寒也。

经过夷陵之战,失去鲁肃的孙权终于还是记起了这个道理。

当然,刘备发动东征绝不仅仅是被动地以攻代守,在此基础上,他还有主动的战略目标——夺回荆州。并且,如果不以上帝视角预料到陆逊的横空出世,他对这个目标有着必胜的把握。

第一,兵力优势。

蜀汉的兵力:

备支党四万人,马二三千匹,出秭归,请往扫扑,以克捷为效。

——《三国志.文帝纪》

这里的“支党”指的是刘备的前部军队,有四万人,再加上刘备亲自统领的主力和黄权在北部防范魏国的军队,总兵力可达八万。“权将陆议大败刘备,杀其兵八万馀人。”(《傅子》)而且,用诸葛亮的来说,这些军队都是纠合四方之精锐,战斗力极强。

东吴的兵力:

权命逊为大都督、假节,督硃然、潘璋、宋谦、韩当、徐盛、鲜于丹、孙桓等五万人拒之。

陆逊能统领的军队大概是五万。

所以,刘备正面兵力既多于陆逊,掌军的经验和威信又远胜于陆逊(吴军中很多老将如韩当、周泰等一开始并不听服陆逊号令),

只要不犯低级失误,开局的优势非常大——蜀军一开始的势如破竹就是明证。

第二,魏国的“合作”。

除了在军事实力上的占优,更重要的是,刘备还有来自长江北面的“帮手”——魏国。

尽管曹丕斩了刘备派来吊唁曹操的信使,断绝了蜀、魏直接合作的可能性:

“备闻曹公薨,遣掾韩冉奉书吊,并致赙赠之礼。文帝恶其因丧求好,敕荆州刺史斩冉,绝使命。”

——《魏书》

尽管曹丕答应了孙权的请降,没有第一时间向东吴发兵;