本文授权转载自

公路商店(ID:

zailushangzazhi)

传说每一个高校食堂都有一个胳膊上刺着”忍“字纹身的大叔或大妈。

生活把他们的砍刀锻打成大铁勺,但每一次剧烈抖动后三块土豆一块肉的精准配置,还是隐隐暴露了他们曾经的叱咤风云。

图片来源:微博

在那个特定的年代,忍字的纹身跟90后QQ空间里的葬爱一样泛滥。

即使是民间诺贝尔纹学奖的无冕之王——孟州强子纹身,也无法避免在大哥那留着山羊胡的豆豆眼老虎旁奋笔疾书一个忍字。

图片来源:微博@强子纹身

中年女孩的纹身总是有个玫瑰或蝴蝶,纹龙的都看过古惑仔,虎口若隐若现着五点梅花的人一问肯定打过群架。

年轻人的纹身让人想到酒,性爱和重金属乐团,但中年的人的纹身,意味着一种复古的生活残余。

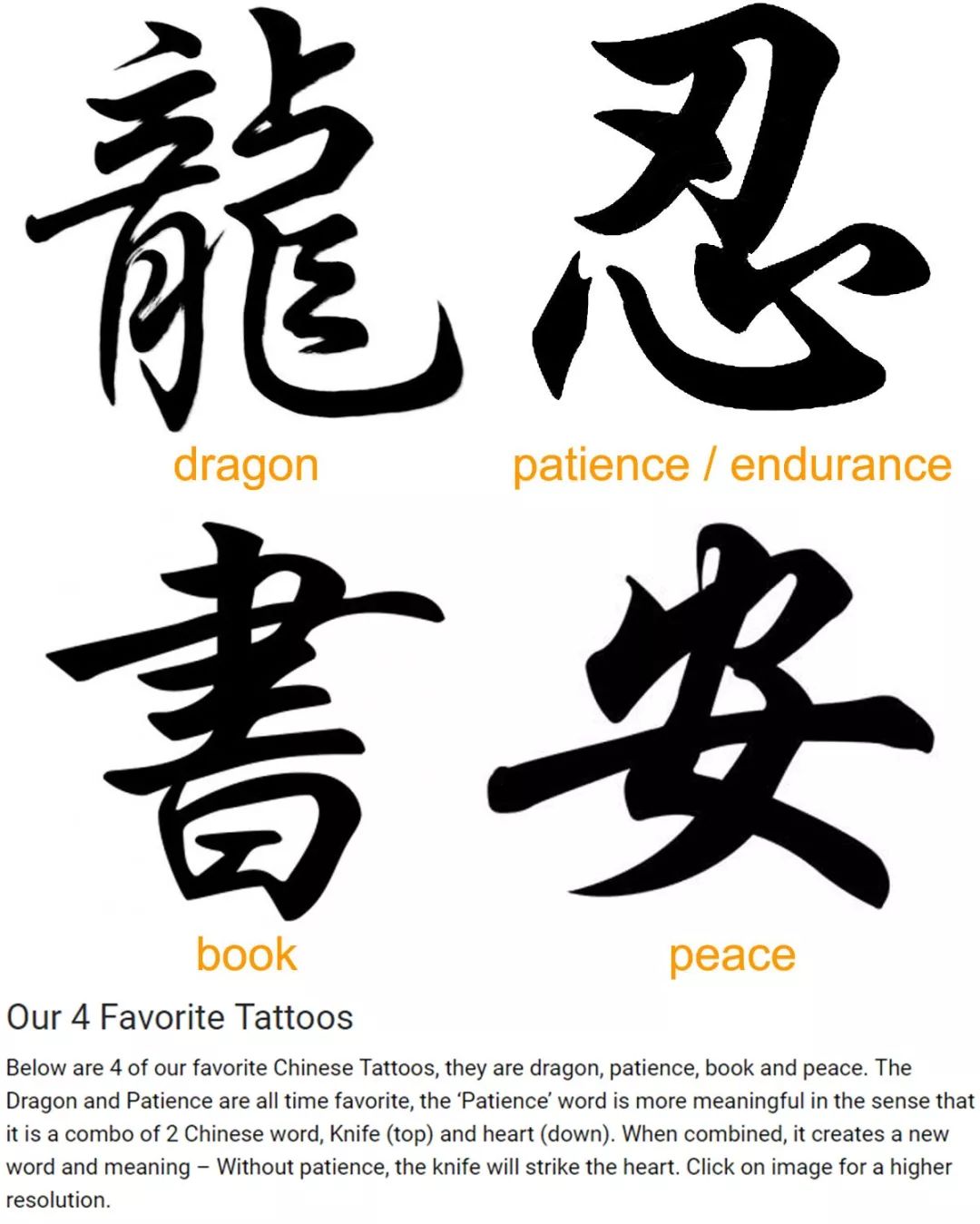

老外也不懂为什么中国有这么多的中老年“忍者”,但不妨碍他们感知到“忍”字蕴含的深沉,并带着崇高的敬意把它放到海报和纹身网站的推荐栏里。

一个纹身网站对忍字的解读:“龙”和“忍”是最受欢迎的,而“忍”字更加意味深长:它的上边是刀,下边是心,结合起来组成了新的意义:没有耐心,刀将刺入你的心脏。

在以前,纹身机是稀缺的工具资源。大部分的“忍”都是在昏黄的灯光下,逼仄的小屋里,叼着烟用圆珠笔描好图案,再用钢笔水扎出来的。

即使后来赶上了纹身机的那一批,也逃不出微软word文档字体库的审美。

图片来源:微博

虽然彩色颜料很匮乏,但浩瀚的中华文化依旧提供着丰富的选择,稚嫩的大哥们在脱离了课堂后急需用中文留下点东西,不然总感觉即将丢失某些珍贵的回忆。

纹身作为叛逆的标志,带来的视觉冲击无异于给胳膊加一层Buff,是一种人工订制的御敌纹理。

纹身本身并不罪恶,但当它被赋予罪恶的象征,却让人更加趋之若鹜,即使是一个“忍”字,也能释放危险的气息。

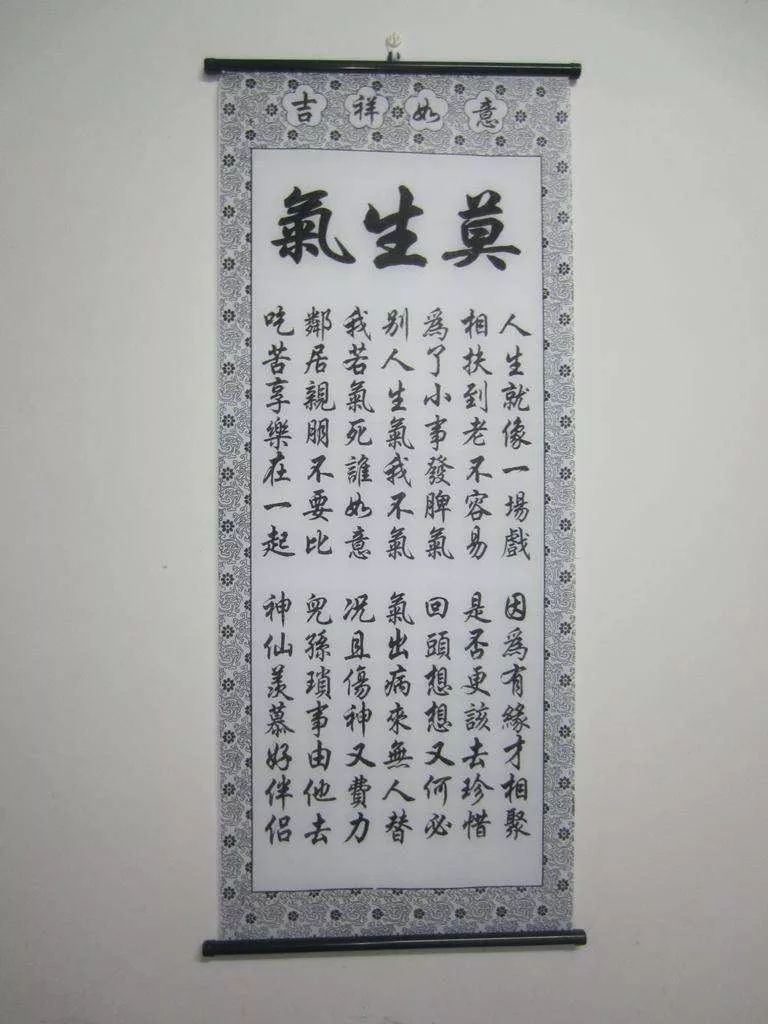

忍字曾经是上世纪八九十年代最有号召力的字之一,很多人的家里都会挂个忍字,旁边还配一句小字的“退一步海阔天空”。

纹身没有基本法,但大量的人在同一个时代背景下接受了同一种靡靡之音的召唤,选择了这个韬光养晦的字。

作为一种艺术形式的存在,纹身直到现今才被正名。但倒推20年,在手上刺一个忍字是一种切肤之痛的自省。

1995年的时候有研究者调查了56名13-30岁的纹身者,其中三个人纹了“忍”、“让”等字,他们在生活中吃过急躁易怒的大亏,所以借此提醒自己不要冲动。

这些歪歪扭扭的“忍"字原始、粗糙,出发点可能是一种积极暗示,就像鲁迅先生在桌子上刻的早字。

但在桌子上刻“早”的人都是爱迟到的,那些纹“忍”字的大哥们也有很多没“忍”住。

我曾在电视上看过一个新闻,一名52岁的张姓男子因入室盗窃被捕,面对镜头,张某用衣服遮住脸,冰冷的手铐旁,忍字文身格外抢眼。

忍住的人现在都能给国家纳税了,没忍住的人只能在监狱里花纳税人的钱。

图片来源:华商网

第一次纹“忍”字总是很兴奋,但此后漫长的一生,他们都反复活在贤者时间里。

对更多“忍”住了的人来说,这个像检疫印章一样刺眼的纹身,成了他们的心病。

如果一个中年人手上有着明显不是浅蓝色的曲张纹理,他可能就是一个抹去了忍字的人,用烟烫,用刀刮,当初刺忍字有多决绝,如今的洗白就有多刚烈。

有些人找了新的纹身师用更鲜艳的图案覆盖,成熟并不能让我们所谓接受任何新的东西,成熟只是让我们更能自欺欺人。

曾经为了彰显酷的人都不怕冷,纹身纹到哪衣服就脱到哪,如今他们却在奋力掩盖这份自我。

图片来源:微博

更多的人选择了和这份年少轻狂和解。而你能看到的那些基层的劳动人民,就是他们最后的去处。

食堂的打饭大叔,小吃街的花甲米线店老板,卡车司机,工地大哥......胳膊上的“忍”字被潮湿的生活浸润得模糊肮脏。

图片来源:微博

每次问起纹身的原因,他们总是轻描淡写地带过:

“年轻的时候大家都纹,就跟着纹了。”

去质问一个中年人身上的“忍”字是非常残酷的,他们以为这样会成为一个不一样的人,但最后他们只是成为了一群一样的人。

我们大可视之为一次《冲动的惩罚》,在岁月滚滚齿轮下磨了砂,从容地谈论它。

现在的年轻人已经不喜欢纹忍字了,选择越来越多,后悔的成本也越来越低,他们眼里大哥们身上的“忍”字,跟家里墙上挂的《莫生气》没什么区别。

《中国胳膊》的作者曾经拍摄了大量中年大哥的纹身,其中不乏“忍”字。

“我一直觉得手腕上有个歪歪扭扭的 “忍” 字比现在那些圆寸花臂的小社会人儿可狠多了,而且这种老式纹身的手法和图案感觉现在会或者愿意做的人不多了,虽然在技术层面上确实没什么难度。”

图片来源:《中国胳膊》

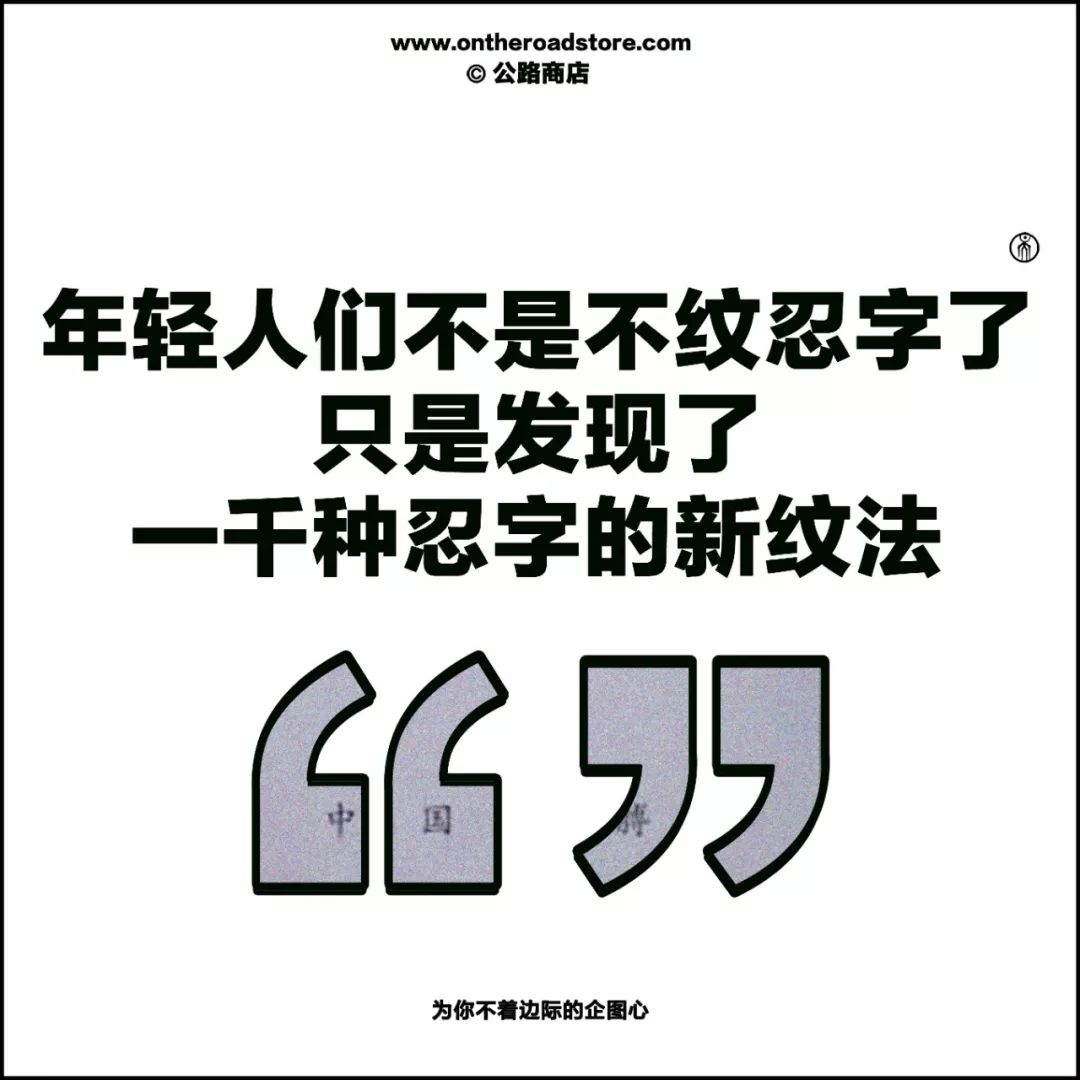

“忍”字确实也没那么可笑,年轻人们不是不纹忍字了,只是发现了一千种忍字的新纹法。

一个脱离黑帮的人要做的第一件事是洗去身上的帮派纹身。但一个真正和生活妥协的人会留下他的“忍”。

*本文部分事实及图片素材来自《中国胳膊》、《文身者56例心理分析》