中日两国发展近代海军在时间上几乎同步,基本的途径也都是购买外国战舰和聘请外籍专家。但是,经由西方人指导建设的中日两国海军却走上了截然相反的道路。到甲午前夕,两国海军聘用洋员的时间都超过20年,而收到的成效却存在天壤之别。

△英国总教习与北洋水师官兵合影

清政府聘用西方国家的海军顾问始于1863年的“阿思本舰队事件”,但组建这支舰队着实让清政府吃了大亏。于是,清廷收回了海军发展的主导权,聘任洋员的裁决权也集中到左宗棠、李鸿章等洋务大臣的手中。当时,对于洋员的相关考核聘任制度几乎沿用了选拔本国官员的机制,能否被聘用的一个重要标准是朝廷大员的个人好恶,而专业技能并不被十分看重。所以,来华洋员的能力良莠不齐,他们首先要学会的是如何处理好同官员的私人关系。

另外,对于人才队伍的建设,清政府缺乏一套有效的奖惩机制,这让外国教员和中国学员的积极性都很差。有些学员空怀一身报国志却因外教能力有限而学不到真本事,另一些则对于业务能力的提升并不上心,反而潜心钻研官场之道。由于业务精湛的本国官兵太少,北洋水师的一些重要技术岗位必须要依靠“外教”。例如,甲午战争爆发时,北洋水师的多艘舰艇上有外籍轮机或枪炮教习在一线作战。从这个角度上讲,清廷聘请的洋员更像是一帮“雇佣兵”。

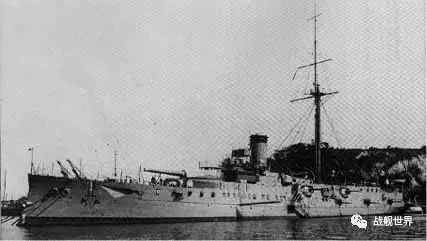

△白劳易设计的“三景舰”,装备一门320毫米火炮。

与清政府形成鲜明对比的是,日本在人才任用方面更注重正规化和体系化建设。只要是对海军建设和发展有用的人才一律高薪聘用,专业能力是最重要的考核指标,这让日本海军获得了超出预期的收获。从明治维新到甲午战争前将近30年的时间里,日本聘请了大量的外籍的造船专家和海军教员。1885年,日本海军大臣提出以聘请普通外国专家20倍的厚薪聘用法国造舰师白劳易。短短四年,白劳易就为日海军设计了六艘新式战舰,其中包括专为打击北洋水师“定、镇”二舰而建的“三景舰”。相比较而言,左宗棠任用的法国人日意格、德克碑对舰船设计、工程规划和项目管理不如日本的外籍舰船专家内行。两人获得左宗棠重用的主要原因,是他们在太平天国战争期间给予左很大的帮助。另外需要说明的是,左宗棠个人对英国非常反感,对法国却抱有一定的幻想。

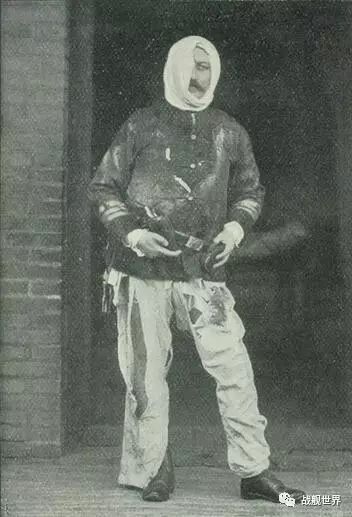

甲午战争爆发时,美国人马吉芬的教习合约已满,但主动要求留在北洋水师。1894年9月,马吉芬作为“镇远”舰帮带参加了黄海海战,表现英勇,身负重伤。

在不到30年的时间里,日本海军逐渐完成了本土人才对洋员的替换。甲午战前,日本海军一线官兵和技术人员给西方国家武官留下了非常深刻的印象。在他们看来,日本军人除实战经验有所欠缺外,整体水准与欧洲国家的海军接近。到20世纪初,日本已经能够独立设计并建造大型战舰,培养海军人才的学校里本国教师也占到相当大的比重。

虽然清末洋务运动的口号是“自强和求富”,但是著名史学家陈旭麓认为,整个洋务运动具有“布新而不除旧”的特征。在这样的旧式官僚体系内,不可能有先进技术和管理经验生根发芽的土壤。因此,在不触动封建制度前提下学习西方科学技术,洋务派不可能真正实现自强、求富的目标。