看点

本周少年书

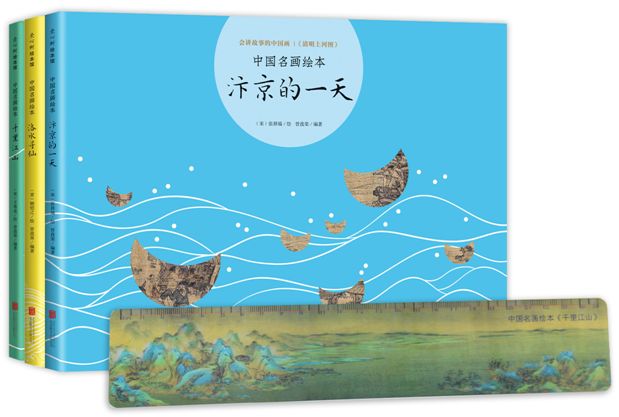

房外滩君推荐的是“中国名画绘本”系列。包括《洛水寻仙》《汴京的一天》《千

里江山》3册,分别介绍了国宝级传世名画:《洛神赋图》《清明上河图》《千里江山图》。这个系列采用绘本和讲故事的形式带孩子阅读名画,涵盖故事性、知识性和趣味性,是一套非常适

合孩子的美育读本。同时也为家长解决看中国画的两大难题:“中国画该怎么看”“看后怎么进行知识延伸”?

编辑丨李臻

很多家长想让孩子多接触中国自己的文化艺术,经常带孩子去看展览,可大部分情况都是“排队几小时,看画几分钟”,挤到画卷跟前不知道该从哪看起。

更有不少大人困惑,自己不会画画也不了解这项艺术,看上去中国画无非是山水、花鸟、人物,该怎么给孩子介绍其中的内涵呢?

看懂中国画,你需要“中国名画绘本”系列。

“中国名画绘本”系列包括《洛水寻仙》《汴京的一天》《千里江山》3册,分别介绍了国宝级传世名画:《洛神赋图》《清明上河图》《千里江山图》。

《洛神赋图》是“中国十大传世名画之首”,5.7米长,画家顾恺之是中国画的鼻祖。《清明上河图》中国十大传世名画,国宝级文物,约5.3米长,小学语文课重点介绍画作。《千里江山图》中国十大传世名画之一,少年天才王希孟唯一留世之作,被誉为“900年来青绿山水第一神品”。这三幅图均是当之无愧的国家宝藏,是每个中国孩子成长中不可不知的艺术经典。

本系列绘本由曾孜荣老师编著。曾老师是资深艺术推广人,今日头条、豆瓣时间艺术公开课主讲,中信美术馆馆长,具有20年艺术普及工作经验。他编著的“中国名画绘本”系列,以绘本的形式和娓娓道来的故事语言,将陈列在博物馆里传世名画以亲切有趣的方式带到孩子面前。

“中国名画绘本”系列

采用绘本的形式和讲故事的方式带孩子阅读名画,

涵盖故事性、知识性和趣味性,是

适合5-10岁孩子

的美育读本。

本系列为家长解决看中国画的两大难题:

“中国画该怎么看”“看后怎么进行知识延伸”。

内容也相应分成两部分:

第一部分以“画的是什么”为主,引导孩子通过观察人物、情节、景致看懂画中故事;

第二部分为画作分析与延伸阅读,丰富家长的知识储备,为亲子共读提供有趣的背景资料。

中国画到底画的是什么?

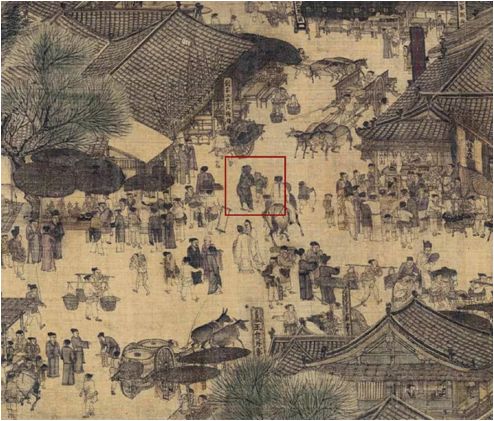

欣赏画作,不管是西方画,还是中国画,首先就是看画里画的是什么。看懂画到底在讲什么,才能激起孩子进一步欣赏的信心。“中国名画绘本”系列以大尺寸高清画面,完整还原画作全貌,并做出准确而合理的情节分割,引导孩子看懂画中故事。

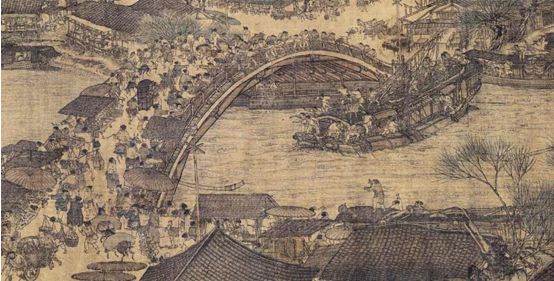

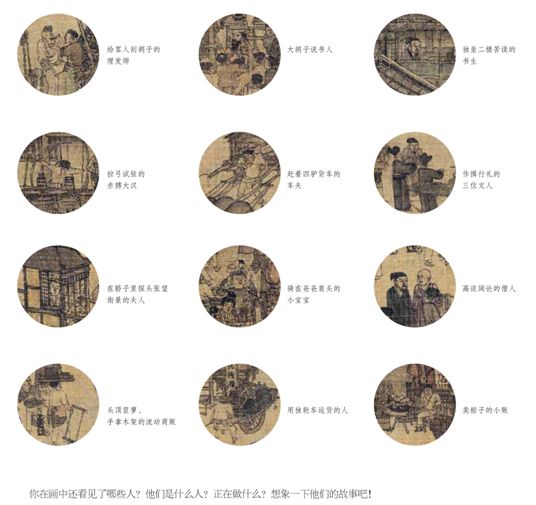

以讲“中国第一长卷画”《清明上河图》的《汴京的一天》为例。《清明上河图》描绘了清明节气时北宋都城汴京,也就是今天开封城的市井百态,生动地展现了当时人们的衣食住行。画卷纵 25 厘米,横 529 厘米,细节之丰富,人物之繁多,真有点儿让人眼花缭乱。

本书贴心地把画中场景逐一分割出来,每个对页都呈现了一个单独的场景。看书的过程就像逛街一样,一段一段走下去,便游览了汴京城内外,也就看全了《清明上河图》。

《清明上河图》以汴河为界,大致可以分成三部分。

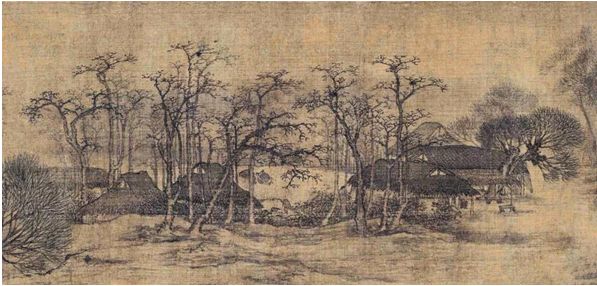

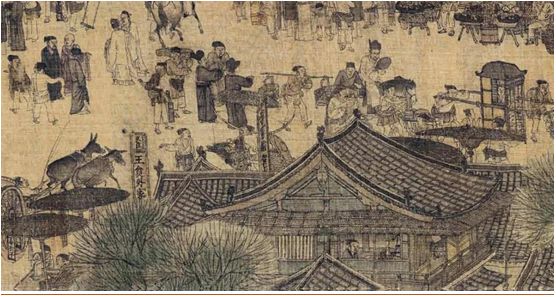

画卷第一部分:汴京郊外

初春的清晨薄雾未散,树林掩映着低矮的茅屋。一支运货的骡队走上田野小路。

农田初绿,阡陌纵横。一匹马在路上嘶鸣狂奔,孩子跌跌撞撞地扑向大人。赶路的人、骑马的人、坐轿的人,慢慢在此汇聚。

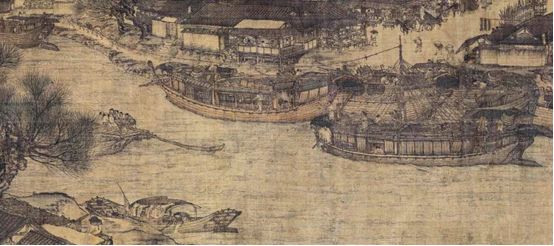

画卷第二部分:汴河两岸

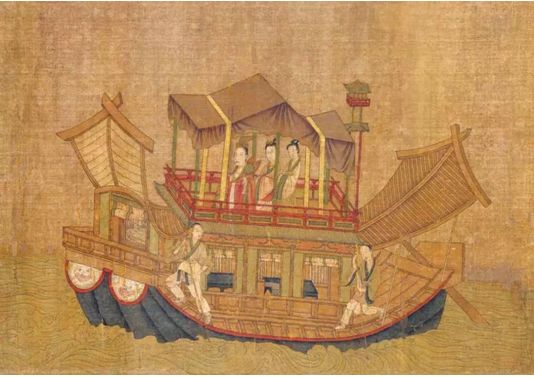

波光粼粼的汴河上,漕船、客船、货船往来如织,穿红衣服的孩子正凭窗远眺;河岸两侧,茶水店、包子铺、小饭馆鳞次栉比。

雄伟的虹桥上,文官的轿子与武官的高头大马互不相让;桥下有人爬上船顶,有人抛下绳索,一件惊险的意外正在发生!

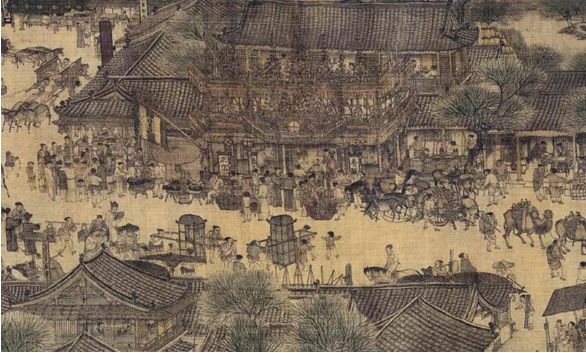

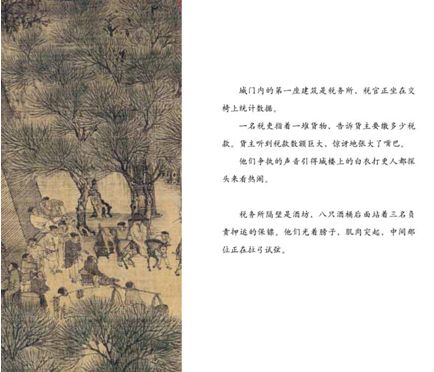

画卷第三部分:繁华街市

汴河北去,异邦商队穿过巍峨的城门。税务所里算盘噼啪作响,惊得货主张大了嘴巴。

汴京城内好不热闹!爸爸肩头的小宝宝、独坐苦读的文人、听说书的僧侣,

问路的旅人、问医的妈妈、问命的书生,将和这座城市一起迎接怎样的命运?

画卷的三个部分像绘本的三段式结构一样,撑起一个暗藏玄机的故事——明线表现汴梁城的热闹与繁华,暗线则悄悄暴露着危机与冲突,比如疏于守备的城门、关于苛捐杂税的争吵等,无不暗示着国家的种种隐患。孩子可以从这些细节中发现、提问,从而形成自己的思考。

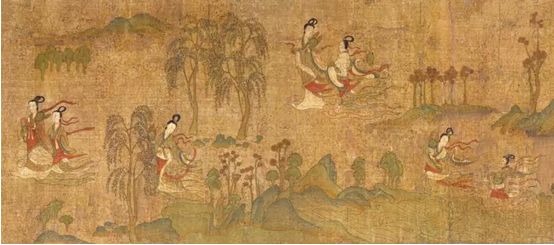

同样,《洛水寻仙》也将《洛神赋图》中有代表性的画面分割出来,讲述曹植与洛水女神的相爱又别离的故事。

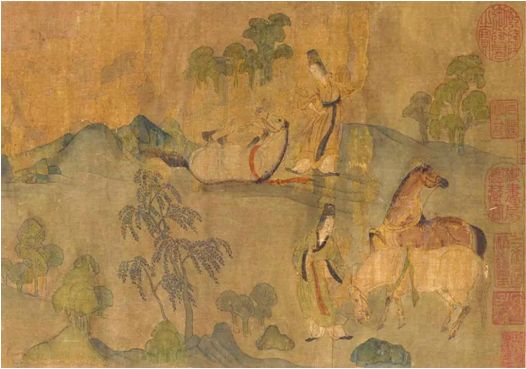

第一幕:曹植离开京师返家,跋山涉水,人困马乏。

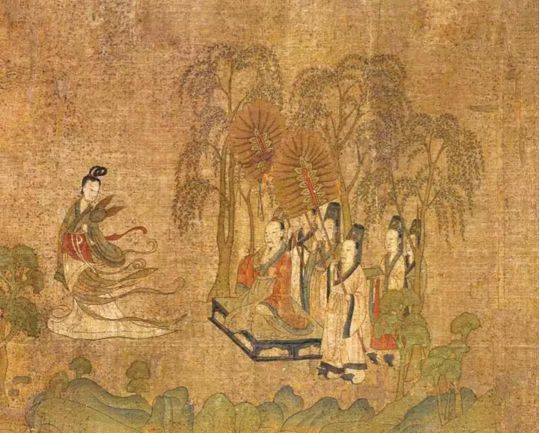

第二幕:曹植行到洛水岸边与女神不期而遇,惊喜至极,需要侍从搀扶才能保持王侯的尊严。

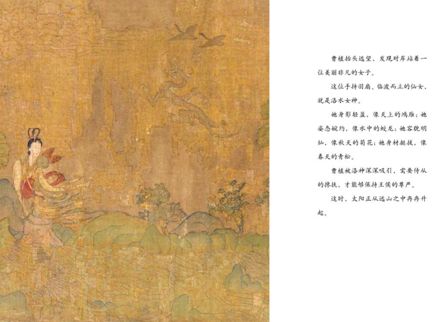

第三幕:“女为悦己者容”——女神时而清流嬉戏,时而山林漫舞,不断变换衣衫。

第四幕:曹植看着洛神,沉醉其中;洛神笑靥如花,眉目传情;美好感情得到众神赞颂。

第五幕:女神告别式——人神有别,终须分别。洛神驾车远去,云水沸腾之间,旌旗飞扬。

第六幕:曹植不愿放弃,驾船直追,心情如波涛一样急切地翻腾。

第七幕:曹植告别式——没能留下女神,曹植万般无奈踏上归程……

在画面上的恰当位置切割,既不影响画面完整,又准确分割了情节,同时注意图画间的尺寸关系,关照翻页间的画面节奏感。

为了让孩子对画面有整体的感觉,我们在图书最后放了整幅画作,并标出每段情节,一目了然。

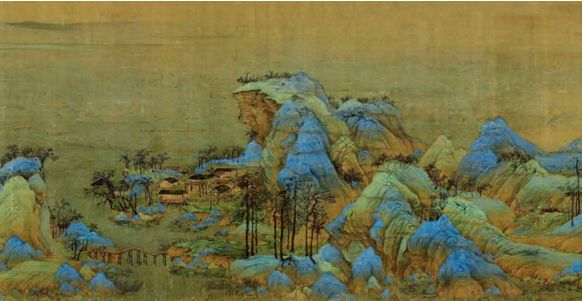

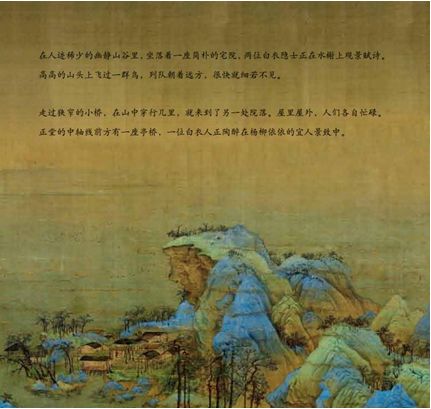

《千里江山》则把《千里江山图》分成6组群山、14种场景:奇峰突起、水村山郭、江天一色、层峦叠嶂、长虹卧波、鸡犬相闻、高山仰止、青峰夹岸、院落棋布、待鱼入罾。既讲究场景间的连续性和韵律感,又有笔墨精妙的细节处理,把连绵群山谱成优美旋律。

(水村山郭部分)

值得一提的是,为名画配的文字,没有过多讲解与抒情,而是引导孩子关注图画,获得自己的赏画感受。

同时,我们也非常注重文学性,用排比、比喻、成语等让文字更加优美,且富有诗意,与图画相得益彰。

画作的分析与延伸阅读

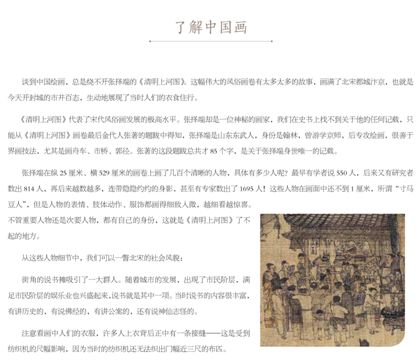

编者曾孜荣老师还为这套书中的每幅画特别撰写了详细的讲解文章《了解中国画》,附在故事后。

例如在《汴京的一天》中,曾老师以贴近生活的方式让孩子学习画外知识。

宋朝也有外卖小哥?——认识职业

《清明上河图》里有形形色色的人物,很多人的职业放在现代也非常抢手,比如功夫了得、一手能端两碗饭的外卖小哥,或者手艺精湛、能剪发又能修面的理发师。

想长租,住民宿——认识建筑

汴京城中央商圈有一家“久住王员外家”,如名所示,这里是供人长期租住的民宿。一位读书人恐怕误了考试在这复习,墙上挂着一幅书法,桌子上陈设着文房用具。他租的还是一间高级客房呢,附带独立的卫生间,木制马桶也清晰可见。

擦身而过却假装没看见——认识礼仪

不知你注意到这一幕了吗?十字路口,骑马的主人认出了迎面走来一位熟人,那人却举起扇子遮住了自己的脸,装作没看见。

在宋代,这其实是一种礼仪——路遇认识的人,如果有急事或别的原因不愿意打招呼,就用扇子遮面而过,对方一般不会介意,反而认为这是礼貌之举。

很多绘本作者都喜欢在图画中设计一些小机关,让孩子去发现、去猜谜,在惊喜与恍然大悟中获得成就感。

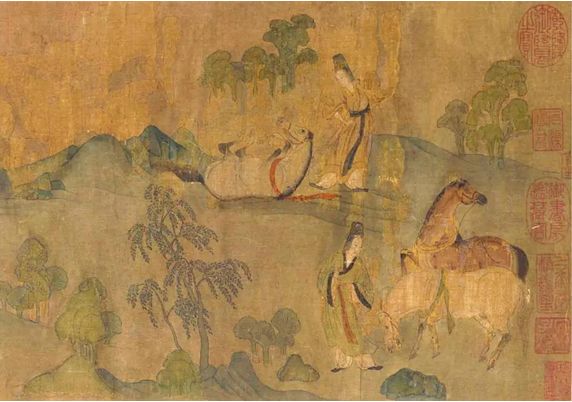

顾恺之在《洛神赋图》中也设计了这样的机关。书中第23页提出了一个问题:曹植追上洛神了吗?这个问题的答案就藏在图画中。我们把一幅洛神的图像和一幅曹植的图像分别放在了故事的开头和结尾处,仔细看图,你就能发现画中的秘密。这两幅小图前后呼应,也表现出曹植与洛神心心相映却无奈分离,暗合了故事的主线。