撰稿:贾宁

在现代医疗中,影像科医生利用CT、核磁共振、X光、超声波等各种医学影像技术,对片子进行判读、解释与诊断,方便临床医生进行下一步的决策。

AI浪潮还未起来的时候,已经有一些人在思考:机器可以识别人脸、猫脸甚至猪脸,那么它能否准确识别医学影像中的病灶?能在医学诊断决策中做到什么程度?

2015年初,柴象飞离开斯坦福大学医学院附属医院,结束了长达12年的医学影像学术生涯,创立汇医慧影,想对这个问题一探究竟。

01

服务,医疗真正的缺口

走访县医院、职工医院等基层医院,汇医慧影创始人兼CEO柴象飞发现,基层医院存在拥有设备但缺乏优秀影像医生的问题,误诊、漏诊较多,准确率普遍在70%左右,剩余30%都是有争议或者漏诊。

他认为,图像识别技术已经成熟,利用

AI辅助临床诊断

,改善误诊、漏诊问题是可行的

。

2015年6月,北京大学第三医院做移动查房系统整体解决方案,汇医慧影提供了其中影像部分的解决方案,通过影像云软件,可进行数据调阅、分析。 随后,又落地河南、新疆、山东等区域。

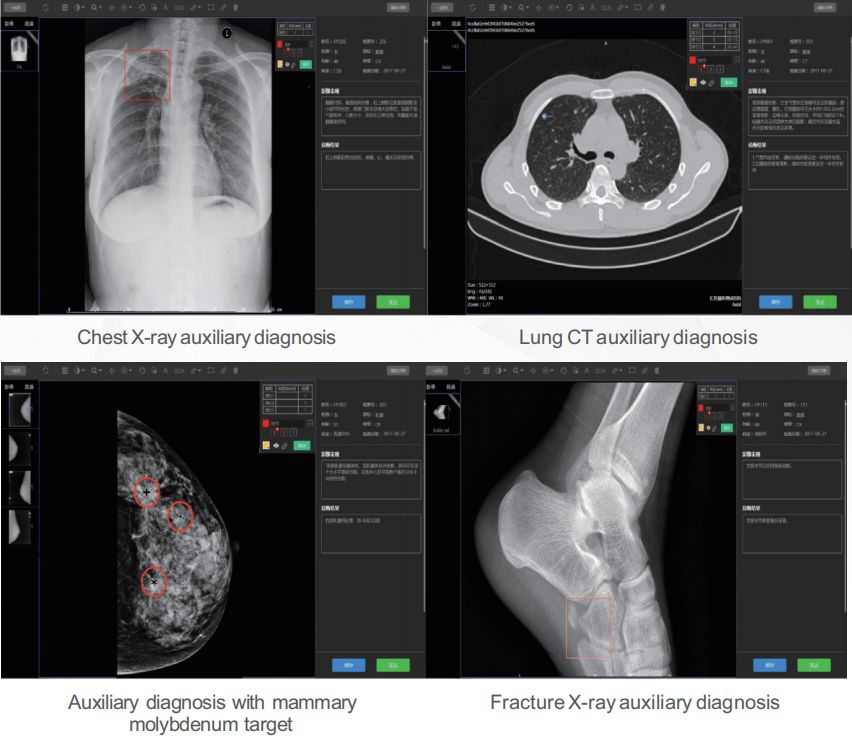

经过3年发展,汇医慧影现有的产品架构是:底层提供影像云平台、数字胶片,中间层提供临床AI诊断云平台和用于科研的放射组学、深度学习云平台,上层才是AI辅助诊断、远程会诊、量化报告等服务。底层的云平台搭载AI能力、算法能力,实时更新。

▲汇医慧影智能诊断界面图

▲汇医慧影智能诊断界面图

汇医慧影联合创始人兼COO郭娜介绍,2016年4月,汇医慧影AI辅助诊断落地。

目前有700多家医院在使用汇医慧影的AI产品,其中280-300家是三甲医院,另外有500家基层医院,二甲医院居多。

采用这样一个产品体系,而非单一的辅助诊断产品模式,也是现实倒逼的。

柴象飞向新经济100人提到,他最多的时间和最痛苦的事都花在思考战略上,「经常到半夜就惊醒过来」。

从长期目标来说,汇医慧影希望通过AI来帮助医生做影像诊断、决策。但在系统未完善前,汇医慧影看到基层医院信息化水平普遍较弱,为医院搭建云平台,帮助实现远程诊断。

美国的医学影像诊断依靠独立的第三方影像中心运作已是主流。中国政策也在提倡这种做法。柴象飞希望参考美国模式

,建立独立第三方影像中心。

在一段时间实践后,他发现这种重资产模式并不适合一家初创公司,其次,还有一些现实方面的问题,比如国家并没有把诊断费作为单独收费项目列出来,一次核磁共振检查费480元,是包含了医生的诊断费用。而在美国,靠服务收费,医生的知识和时间最值钱,国内看病、诊断花钱少,检查、卖药费用高。

「这种模式在现有的医疗体系里,变现是有难度的。因为中国医疗对人力的节约没有那么敏感。这导致了医院没有太大动力购买优质服务。

任何B2B生意,最大的逻辑就是你能不能帮他赚钱或者省钱

。」柴象飞说。

发现方向不对,2016年初柴象飞开始向一二线城市大医院推进项目:北京大学肿瘤医院、深圳市人民医院、浙江第一医院、山西省第二人民医院等。

给医院安装了服务系统,不等于医生就有动力使用。只是简单提升效率,价值不大。柴象飞又转头寻找医生真正的问题是什么,结果发现:

第一,诊断能否给到临床决策;

第二,通过影像数据的挖掘能否变成研究课题,继而应用于临床。

许多疾病需要影像医生做出决策,体现出自身专业水平:例如要不要放支架、如果放支架有什么副作用、如果选择保守治疗,哪里可能会破裂等。

三甲医院和基层医院在同样疾病上,愈后差别也很大。301医院血管外科做主动脉夹层手术,一半是在为从其他医院过来的患者做二次修复。

汇医慧影将云平台的影像诊断环节放入单病种决策流程中。例如在和301医院血管外科主任郭伟的主动脉人工智能精准诊断和辅助决策的合作项目中,机器可自动提取血管做直径、长度的测量,标注破口,再根据过去十几年的几千例数据和愈后随访,让机器预测疗效,对治疗选择给出更准确的判断依据。

「中国医疗设备增长非常快,但医疗服务跟不上。服务有赖于人力,而这方面人才缺口很大。无论用什么技术,AI也好,大数据也好,

最终都是要变成服务,这是中国真正稀缺、真正有价值的东西

。」柴象飞说。

02

数据,AI的战争

AI的战争,不如说是数据的战争。

柴象飞还在斯坦福时,数据非常易得——基于研究目的,内部医院是敞开的。当他尝试在美国创业时,数据就成为壁垒,想要获取代价非常高。

「最大的问题就是所有公司都没有数据,没有数据,有再多的AI专家也没有用。」

他认为,中国医院对新技术的开放程度超过了美国,数据体量也更大,为AI公司在医疗领域创业提供了温床。

▲汇医慧影创始人兼CEO柴象飞

▲汇医慧影创始人兼CEO柴象飞

单从医院获得数据还远远不够。「

持续获得高质量的精标注数据

,是公司在这个领域长期制胜的核心竞争力。」柴象飞说。

就像人脸识别需要大量人工标注,告诉计算机这是鼻子、那是眼睛。医学影像也是一样,不把病灶标出来,计算机也训练不了。但是,人脸识别请一群普通人就能操作,医学影像必须让经过专业培训的医生标注。

雇佣医生有偿标注,也未必准确。因为医学影像是持续验证的过程,两个月后病理活检情况、一年以后病愈情况都需要跟踪标注,而这些数据又极度分散、私有化。

汇医慧影首先从肺结节的影像诊断切入,市面上大多数医疗影像AI诊断都是从肺结节切入。这是因为:

第一,肺癌在中国发病率、死亡率排名第一;

第二,肺结节的数据比较容易通过公开网络找到,例如LIDC数据库提供胸部医学图像文件(如CT、X光片)和对应的诊断结果病变标注。

经过三年积累,除了肺结节以外,汇医慧影在心血管、脑梗、骨折等七八个病种上提供AI辅助诊断。其数据来源主要有两种途径:

一种是患者个体每次检查产生的数据。汇医慧影与200多家医院合作,打通数据共享,已经超过100万例,并且以每天几千例数据的速度增加。

另一种是精标注数据,即柴象飞所说的「核心竞争力」,约有5万例。它主要产生于汇医慧影为医生提供的科研平台。

这是一个影像大数据的科研平台。平台提供了大量工具,包括算法、计算能力以及支持团队。医生只要把数据传上来,做标注,提供信息,就能协助医生更方便地进行科研课题管理。现在已经有200家三甲医院在使用。

这5万例数据包括病理数据、临床数据、影像数据、随访数据等全流程的数据,甚至包括基因数据、免疫组数据。医生通过科研平台勾画标识,进行建模、计算。

03

产品,机器的哺喂与进化

柴象飞博士后导师、斯坦福大学医学物理部主任、终身教授邢磊,是汇医慧影首席顾问科学家,通过产学研转化加速团队产出,他本人也成为汇医慧影吸引人才的一块金字招牌。

当时还在西门子做科研合作的左盼莉(现汇医慧影产品总监)一听邢磊在,「没得商量就跑过来了」。

斯坦福大学放射组学在全球排名第一。放射组学采用大数据维度的分析方法和手段,融入患者的影像信息、临床信息等,做出量化诊断。

邢磊一直希望将他实验室的科研成果应用于临床,他和柴象飞对放射组学进行了产品定义和设计。左盼莉加入后,接手了放射组学的产品化落地,经过4个多月的打磨,放射组学云平台于2017年5月正式上线,目前已经对接了七八百家医院。

汇医慧影的放射组学云平台和飞利浦、GE都有合作,将分析软件提供给对方,医院使用飞利浦设备时,即可使用汇医慧影的放射组学分析软件导入影像数据、临床数据,做量化分析,通过机器学习生成辅助诊断、疗效评估、愈后预测等结果。

左盼莉所属的团队负责图像处理,做图像前处理和后处理,简单地说,前者就是把图像处理成机器能明白的东西,「喂」给机器学习,后者是把机器「吐」出来的东西经过加工,让人看得明白。

汇医慧影的算法团队除了图像处理以外,还有专做深度学习、专做大数据分析的。

「肺结节病灶的形态、分类有限,但肺部疾病是复杂的。」汇医慧影首席算法工程师顾一驰说。

算法训练的主要难点是对肺部小结节的识别。结节大到30毫米,小到1毫米。随着结节减小,机器识别率也随之降低。机器对大结节的检出率能达到90%,小结节只有80%。一般来说,医生识别率都在90%以上。对不同大小的结节达到同样高的检出率,这是深度学习方法的一个难点。

算法主要基于病灶的统计分析,采用Unet神经网络和条件随机场模型,通过深度学习的卷积神经网络来实现。

例如肺结节的肺部CT数据,一个3D的数据,大小在512×512×(100~400)。对这样一个大的数据,首要进行数据的预处理,预处理包括分辨率、图像噪声的归一化以及图像整体识别,比如识别肺部心脏气管的位置。

之后把训练好的AI模型,运用到预处理之后的图像中,判别这个图像中有没有结节,如果有的话机器会把位置标注出来。

「肺结节检测软件中,我们会采用智能检测和人工校正相结合,采用敏感性高的模型,可以最大限度减少漏诊率。」顾一驰说。

临床诊断抱以「

宁可判错,不可放过

」的态度,看重准确率、敏感性,即使假阳性率高一点也无妨。

根据医院提供的CT样本数据,结节大小不同,诊断准确率略有不同,目前汇医慧影在肺结节上的准确率最高可达到95%以上,敏感性接近95%,3mm的肺结节检出率可达到85%。

在使用过程中,大约有50%-60%的医生会参与修改,这又反哺机器,使其变得更「聪明」,下次输出的结果更精准。

柴象飞称,使用汇医慧影的AI辅助诊断,能提升40%的阅片效率。

除了准确率以外,顾一驰还希望能够提升输出速度。

作为汇医慧影重点开发的产品,骨折影像的检测方法采用目标检测,肺结节采用图像分割。

图像分割是像素级分割,给图像多种定义,检测出多种物体,每个物体都编上号,比如把结节部分编为1,把非结节部分编成0,整个CT图像分割成0和1的图像矩阵。

目标检测是在立体的图像中,选出结节所在的位置,用一个立方体的方块来代表它,比如它的横坐标是200~210,纵坐标是100~120,Z轴是50~60。目标检测就是要找到这个病灶所在的立方块,用几个像素标识它。所以目标检测和图像分割相比,简化了输出结果,计算复杂度大大降低。

AI算法组还将整合多种医疗数据,研发肺部CT的智能辅助诊断系统,包括肺癌诊断、多种肺部疾病检测,实现强监督和弱监督学习的融合,传统机器学习和深度学习的融合,提高智能检测准确率。

2017年8月31日,国家食品药品监督管理总局(CFDA)发布了新版《医疗器械分类目录》,新增了与AI辅助诊断相对应的类别,在目录中具体体现在对医学影像与病理图像的分析与处理。

若诊断软件通过算法提供诊断建议,仅有辅助诊断功能,不直接给出诊断结论,则申报二类医疗器械,如果对病变部位进行自动识别,并提供明确诊断提示,则按照第三类医疗器械管理。

第二类器械有临床试验豁免目录,诊断软件申报是否能够享受豁免,CFDA还没有做出具体的规范。第三类医疗器械是需要做临床试验的。

各个医疗AI公司要打通医院采购这条路,就必须

获得CFDA认证

。

现在,汇医慧影已经拿到了一个二类医疗器械注册证,有四个三类同时在走流程,报批上去已经开启临床验证阶段。

柴象飞说:「拿到这个证,才叫产品。所以,我们坚决花了大量投入在做这件事。」

04

落地,不能靠「免费」

医疗是很多AI公司不愿意碰的领域,因为「太慢了」——研究慢、审批慢、临床试验慢、商业化落地慢,赚不了快钱,赚不了大钱。

不少互联网创业者看待医疗,看不懂,看不透,觉得医院刻板守旧,有一道厚厚的围墙。反过来,医院看互联网创业,也是怀疑的态度,整天AI挂嘴边,靠谱吗?

关键在于破开那堵墙。

▲汇医慧影联合创始人兼COO郭娜

▲汇医慧影联合创始人兼COO郭娜

进行陌生拜访时,汇医慧影联合创始人兼COO郭娜只有5分钟时间。她要在这五分钟内,打动院长或者影像科主任。谈成了,才有了接下来的半小时、一小时,乃至以后的合作。

生死就在这短短的五分钟。

汇医慧影早期项目都是郭娜和柴象飞自己去争取的,「一家公司创始人、联合创始人都冲上去打单子的时候,公司氛围就是

所有人以客户为中心

。」郭娜说。

2016年,郭娜、柴象飞航班里程不下15万公里,相当于绕赤道近4圈。