看点

一直以来,家长们对于教育就有着诸多疑问:中美教育的差异是什么?AI时代,应该给孩子怎样的教育?我们又要如何激发孩子终生学习的内驱力?16岁保送天津大学,在美攻读硕博,被媒体称为“苹果与谷歌争抢的人才”——硅谷华裔CEO吴夏青,可以说是回答这些问题最合适的人选。下文便是他结合自身经历给出的回答,一起来看看吧。

本文转载自公众号:留学全知道 (ID: EduKnow)

吴夏青,美国硅谷人工智能行业从业多年、高精地图研发公司DeepMap创始人。

他曾被媒体称为

“苹果与谷歌争抢的人才”

。曾任谷歌地球核心工程师,后加入苹果公司,之后担任百度美国研究院无人车首席架构师。

16岁保送天津大学计算机系,之后在美国阿拉巴马大学伯明翰分校攻读硕博。育有一儿一女。

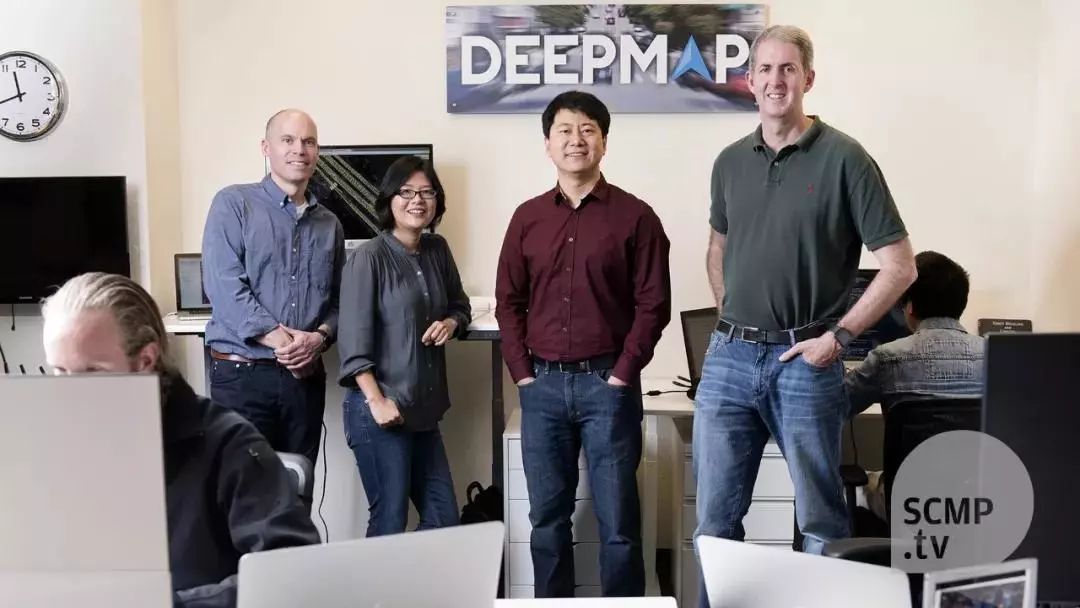

吴夏青(左四)与公司成员合影

早在朋友圈中,听到吴夏青的名字和故事,一直希望从教育的角度对他做个访问。

假如说我们对教育有一些“刻板印象“,夏青的人生则刚好颠覆了这些想法:

-

少年班(类似于天才班)的学生,16岁保送大学,但他并没有因为超前学习、“揠苗助长”而失去美好人生;

-

硕士博士在美国,没有念斯坦福这样华人耳熟能详的顶尖名校,却被谷歌、苹果争着录用;

-

华裔科技人才,被公认为数学好、勤奋刻苦,但欠缺领导力和创新能力,而夏青不仅具备强大的项目领导力,还很有魄力的开创了高清智能地图创新企业

。他的公司DeepMap去年估值接近5亿美金。

DeepMap

CTO马克·惠勒(左)

与CEO吴夏青(右)

作为体制内超前教育培养的学生,他如何看待中美教育的优劣?身处硅谷人工智能创新最前沿,他认为孩子需要从小培养哪些能力?他学习和挑战的内驱力是从哪里来的?

中美教育差异:不在技能,在思维

自从世界经合组织对全球70多个国家的教育展开PISA测评,

以上海学生为代表的中国孩子,在数学方面全球第一

,“中式数学教育”迅速成了一个热点。

有人说,我们的数学教育太牛了,要想孩子成绩好,应该这么学;

为什么“数学差”的美国人,却培养了数量庞大的诺贝尔得奖者,并引领了世界科技发展?

为什么华人数学好,却很少偏离“码农”、“矿工”(指投行里做Quant建模的)的职业路线?创新型人才是如何培育的?

我们把这个问题抛给了夏青,他对东西方两边教育的优势,分别谈了看法。

夏青说,数学教育有两条路线:

一是基础教育,这是为大部分孩子准备的,它强调数学的基础计算和能力。

中国在数学基础教育的教学能力,是毋庸置疑的。因为基础教育的扎实功底,我们培养了一大批高质量的工程师,促进了科学和国力的发展,使中国成为全世界的技术工厂。

在硅谷,华裔家庭依然很重视孩子的数学基础教育。而和我们很像的,还有俄罗斯和印度裔的家庭等等。

二是超前和竞赛教育。

竞赛不适合所有孩子,它是给那些对学科极有兴趣、也有天赋的孩子设置的。

而中美教育最本质的差别之一,并不在于基础教育如何开展、拼竞赛的孩子比例是多少,而是思路的不同。

美国很强调个体的自由发展,不太强调竞争和对比,努力扬长,而非拼命补短。

孩子的成绩不会当众公布,你只能看到自己拿了一个A,受到鼓励,但并不知道班里多少人得了A;同时,学校会鼓励你发展自己的长处,数学好的孩子,可以更多地专注于数学,语文达到一定能力就可以了。

没有了同学间的横向比较,孩子会更加专注于自己的兴趣,不会总是用自己的短处,去跟别人的长处较量,而是更关注“自我”、打磨最擅长的学科。

所以,

偏科的人在美国,反而很有优势。

他们获得很多资源支持、参与竞赛、也有实践的机会。而AP课程的设置,允许优秀的中学生提前修读大学的课程。有天赋、有兴趣的孩子,完全可以超前学习,抵扣大学学分,未来提前毕业。

因为得到非常多的自由探索的机会,美国好的大学的学生往往已经很成熟,并不是菁菁校园的青涩学子,而是对自我和社会都有了解、有规划、也有实践经验的成年人。

而华人家长培养孩子,往往希望孩子面面俱到,各方面都出类拔萃。但每个人每天只有24小时,当精力分配的很分散,什么方向都拼尽全力,孩子可能没办法集中力量打磨自己最喜欢和擅长的学科,失去了在优势领域走得更深的机会。

美国培养了很多“怪才”,包括那些进入MIT、斯坦福的人,他们并不是什么都好的完美学生,但他们的偏才,却往往是研究机构和企业最难以获得的,社会所迫切需要的,所以也可能是最“贵”的。

回头来看,夏青说,在他小时候,

我们的教育是一种偏向于生存竞争为导向的培养,

注重基础学科教学,孩子从小很有竞争意识,希望把别人全面地PK下去,获得考学的胜利和继续深造的资源和机会。

而美国是人格与发展为导向的,更强调被教育个体的独特性。

每个人都是独一无二的,每个人都有无可比拟的贡献,因此大家反而会趋向于团队协作,优势互补,发挥自己最擅长的,一起创造独一无二的价值。

竞争本身没有错,但假如强大的基础教育,再能结合对于孩子特长的肯定与发挥,以及团队协作的心态与能力,面对未来,那将是相当有效而且有战略性的。

当中国的经济水平进一步提高,下一代孩子的教育,应该会突破生存为导向,更关注个体的成长和发展、团队的协作与创新。

这一点,他在中国一些前沿企业对员工的培养方面,已经看到了,甚至好过美国的一些企业。

谈到少年班(把6年中学课程,浓缩到4年读完,提升科学竞赛能力),夏青说他是超前教育的受益者。

因为从小喜欢数学、爱做题,他在少年班得到了深入发展的机会,如鱼得水。学校给了他们班顶尖的老师配置,老师们不仅传授科学知识和高效的学习方法,更重要的是培养学生的品性和启发他们如何作人。

他的兴趣专长得到了极大发挥。报考大学时,他非常清楚自己想要学习计算机,得到了保送天津大学计算机系的机会。

在他看来,如果有的孩子在某些年龄段对某些学科的学习速度慢,他们就应该得到放慢进度的机会。

分流教育,为的是更好的因材施教,尊重孩子的不同个性与能力。

所以,没必要妖魔化“少年班”、也无需神化“天才班”。如果有些孩子因为“天才培养”,出现了问题,我们应该思考的是教育方式,比如,这个孩子是否缺乏兴趣和能力,却被家长强行的揠苗助长,逼着他超前学习、竞赛刷题。

尊重孩子的不同天赋与能力,给孩子应有的资源,这是家长和学校值得去做的。

AI时代,孩子教育需要什么?

作为面向未来的人工智能行业从业者,夏青认为孩子应对未来世界,需要哪些技能呢?这一点是我们最关心的。

出乎意料,夏青没有给我们一张“未来技能”清单。

相反,他说,

孩子最重要的是人格,其他都是可以在日后学习的。

倘若缺乏这个基础,以后学得越多,反而问题越多。

谈起花650万美金行贿进入斯坦福的华裔学生,夏青说,做家长的,不应该本末倒置,不妨实在一点、朴实一点,优先看清楚教育的本质是什么。

能上名校当然是好的,但不能因此放弃其他更重要的东西,比如诚信。

美国是一个非常注重诚信的社会,虽然也有违法的人,但社会整体的法治意味着,你如果失去了诚信,你不仅很难就业,连银行卡都办不出来。而诚信教育对于任何社会,都是极其重要的。

夏青所说的“人格”,也是美国学校很重视培养的。它不仅仅是品德,更是责任感和回馈社会的使命感,这是驱动美国很多高级人才终身奋斗的动力。

他们认为:追求真理,用自己的智慧和知识,服务社会,造福人类发展,这是无可比拟的成就与满足感。

如果,一个人的目标仅仅是拿第一、上名校,那么在得到这些之后,他的人生会是很迷茫的。

早年司徒雷登为燕京大学(现北大)竖立的校训

“因真理、得自由、以服务(Freedom Through Truth For Service) ”

,这种理念也是今日美国的很多行业领袖仍然信奉的。

那么,

名校在找工作时有优势吗?

夏青说,

毕业后的第一份工作,名校效应当然是有的

。美国是一个注重实际效率的国家,雇佣名校毕业的学生,企业出错的概率低一些。

但同时,很多企业也很看重成本。

雇佣同样应届毕业生,SanJose State University(圣荷西州立大学)的毕业生,会比例如斯坦福的毕业生,薪水要求可能低一些,对公司的行业地位和福利待遇等要求可能会小一点;

这种情况下,企业不见得一定录用名校的学生。而类似圣荷西州立大学这样的学校,因为学生的技能非常务实,在湾区的就业率是很高的。

当学生有了工作经验,再谋求第二、第三份工作的发展,这时候,雇主衡量的主要是实际项目经验和面试表现,而不会太看重毕业院校,只是众多考虑因素之一而已。

夏青当年很幸运地获得阿拉巴马大学伯明翰分校的全额奖学金,而且计算机实验室的导师非常好。夏青也是一个务实的人,家里没有万贯家财,可以靠奖学金留学是非常好的机会。

他很实在的说:

你拥有什么资源,在不牺牲人格的前提下,善于用好它就可以了。

人生是一场长跑,目标与心态同样重要。

夏青的第一份工作,是大学的研究助理,他在那里踏踏实实工作几年之后,去过几家不同的软件公司,进一步打磨自己的专业能力。

后来太太博士毕业,为了家庭团聚,于是换工作加入谷歌,投身于谷歌地图和谷歌地球的建设当中。六年后被苹果公司高薪聘用带领团队,从零打造了苹果的3D地图项目。

他的学习和工作历程,有捷径,也有许多曲折。

而这些一步一个脚印的磨砺,让他不仅收获了专业能力,也获得充盈而踏实的幸福感。

终身学习的内动力从哪来?

夏青对于兴趣与目标的追求,这种内动力是哪里来的?

夏青说,

他的内动力可能跟童年的成长环境有关。

夏青的妈妈是一家科研单位的图书管理员,小时候,他常常泡在妈妈工作的图书馆,沉浸在一排一排的科幻小说、期刊、画报中间,对科学产生了好奇心。

而父母对他虽然有要求、有规矩,但不会事无巨细的什么都管,这在一定程度上保护了他的好奇心,给了他探索的自由。

夏青的妈妈是一个很自律的人,非常严格、高效、认真、守时。夏青十几年来,每天都会被妈妈准点叫醒,饭菜一早就被母亲准备好了。

夏青看到妈妈每天如何自觉、自律的安排生活,也潜移默化的很尊重时间,不愿意浪费一分一秒。

在他眼里,母亲还是一个很会解决问题的人,面对困难,很少表现出畏惧,总能迎难而上,找到办法。来自母亲的榜样,让儿子拥有了面对困难踏实苦干、持之以恒的做事风格。