(一)“认同的传播理论”与微信群中的互动交流

本质上而言,认同不仅是个体的也是群体的和社会的,因此认同的过程也可以看做是个体如何将自我视为群体组成部分的过程。传播与认同的关系,既有自我传播的认同内化的一面,也有认同外化的人际互动传播行为,因此说传播的过程其实就是认同建构的过程。微信群中的日常聊天行为作为一种每日重复的交流互动,其话语和文字意义已经弱化,而是转化为一种人际交往的“中介”“润滑剂”,这些有时候看似“无意义”的日常聊天互动将群体内部的少数民族民众紧密联系在一起。

阿乎老木微信群成员多在外打工分布于贵州省以及广东沿海地区,在没有这个微信群之前他们除了和家人保持联系外很少和家族的其他成员有联系,而微信群的出现让他们再次聚集在了网络空间中。

对于如何让微信群成员建立这种互动联系,微信群从建群之初就重视强调家族关系以及家人的亲密互动,新入群的成员一般都会以家族中的辈分标记并介绍自己,并以家人的身份相称,通过日常的寒暄、互相问候来表达人情关怀。对于身处外地的成员来说,这种亲切的互动有助于她们感受到了家族的温暖和凝聚力。

少数民族民众在微信群中的日常互动有助于社会关系的强化和再生产,尤其是对于分散在不同地理空间的少数民族民众而言,这种日常的信息互动不仅是建构与故乡心理和情感连接的最简单而经济的方式,同时也是凝聚民族认同的重要粘合剂。

(二)微信群中的互动传播与民族身份认知

1.微信中的互动传播形态:少数人主导了微信群的交流

微信群互动交流的基本状态对于了解微信群用户日常信息互动具有重要意义,从实际情况来看,阿乎老木微信群目前拥有群成员共计241人,2016年9月14日至2017年3月14日182天的时间发布了84666条聊天信息,平均每天465条的聊天信息,微信群内的互动传播较为活跃。少数活跃用户主导了微信群的交流,并且用户生产内容存在不平衡性。在241名群成员中,1%的人发言占比为15.7%;5%的人发言占比为40.5%;10%的人发言占比为57.4%。在微信中少数人的发言占据了微信群的主要交流,大部分的成员都在默默地“潜水”,这种社群交流的“舞台效应”不仅在阿乎老木微信群中存在,在其他的微信群中亦有发现(禹卫华,2016:62)。

2.微信群内的主要交流符号:文本、语音和表情包

微信群用户在群里交流使用的符号与一般的人际传播或者大众传播有所不同,从整体上看,阿乎老木微信群中前三位的交流符号主要是文本、语音和表情包,三者加起来的比重占到了97.59%。

阿乎老木微信群与一般微信群不同,语音使用所占比重仅次于文本位居第二,在陌生人群聊时,语音会戳破神秘感,将本来隐藏的个人真实属性曝光,阿乎老木微信群中语音聊天的大量使用恰恰从侧面佐证了该微信群的熟人圈子的属性。同时,在族群内部的传播过程中语音能够形成一个集体参与的、不可分割的世界,凭借语音符号进行传播能够使得族群成员形成以“听觉——触觉”的集体无意识,充满人情味的语音符号亦有助于推动了社会关系黏性化发展(张岩,李晓媛,2015:88)。

3.微信群信息互动中的强烈的民族自觉

著名人类学家费孝通教授在谈到中华民族的形成时讲道:“中华民族作为一个自觉的民族实体,是在近百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体则是几千年的历史过程所形成的( 王希恩,1995:6)”。这里提到的“自在”与“自觉”是民族存在的两种状态,前者是指民族成员并未明确意识到本民族的存在状态;而后者则是指民族成员深刻感受到本民族与其他民族的差异,并有意识地将自己与其他民族区别开来。阿乎老木家族微信群的信息互动中也可以发现少数民族身份从“自在”到“自觉”的这种过渡。对于群里的成员而言,这个家族群已不仅仅只是一个基于血缘而连接起来的网络社交平台,而是一个确认自身彝族身份的重要场所。

4.基于“差异”对比下的民族身份认知

随着微信群成员的强烈的民族自觉的唤醒,微信群成员迫切地开始寻找与其他族群的差异来表征自我。在这种差异化表征寻找过程中,彝语成为了一个重要选择。阿乎老木微信家族微信群的名字——“阿乎老木”为该家族的彝族名称的汉文音译,在微信群中每一个群成员都被要求更改自己群里面的名字,以“彝族名字+辈分+居住地”这样的模式来标记自我。彝语发音/汉字、彝姓/汉姓。彝族与汉族的“差异”在这两组对比中体现得淋漓尽致,这两者“差异”为“这是一个彝族家族,我是一个彝族”的意义在含蓄意指层预留了位置,让群里的成员自然而然地联想家族的历史传承,并最终接受与认可自己彝族的身份。

(三)微信群中的亲密互动与民族身份意识的强化

1.微信群中的人际互动网络与亲密关系

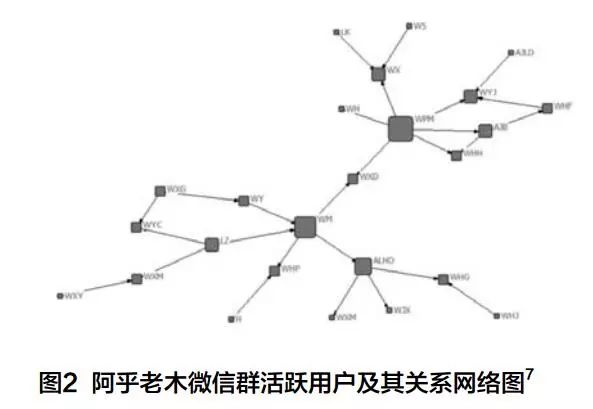

在新型的互联网平台中个体和组织被高度节点化(喻国明等,2015:3),以各种社会性质的社会关系为节点形成一种普遍多元的传播机制(陈卫星,2016:116),在社交媒体中节点也由此成为信息、意义生产与传播的双重主体。所以在研究微信群的社会网络结构中需要考察节点之间的关系,进而才能构建社会网络图以确认群体信息传播机制。微信群的节点关系分析主要通过观察微信用户交流是否使用@功能,这种@功能可以直接确定用户之间的关系,依据阿乎老木微信群中的节点之间的两两关系构建出了节点之间的共现矩阵,并使用Netdraw生成了微信群的社会关系网络图。

图中显示在阿乎老木微信群中,WPM、WM、ALHD、LZ、WYJ、WX均为微信群中通过@功能与其他人交流较为频繁的核心节点,多数热点话题的讨论大都与这几个核心节点有关。从社交网络关系图中各个节点之间的联系紧密和互动程度可以发现处于中心位置的节点这几位用户是微信群中的主要的信息生产者以及意见领袖。

2.微信群中的共识话题、社群结构与现实关系

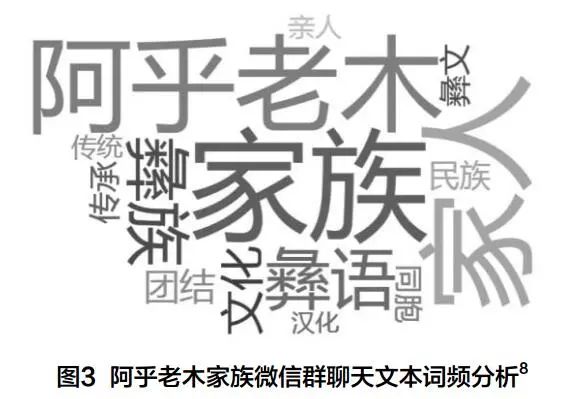

节点和平台所形成塑造的关系网络决定了微信群中的信息互动的基本形态与群内的生态格局。在阿乎老木微信群中由于现实的家族关系、民族关系以及家乡关系的支撑使得微信群讨论的热点主要集中在家族、家乡和彝族有关信息。可以说该群所拥有的这种民族和家族认同感是其它微信群中所不常见的,阿乎老木微信群中文本聊天记录的词频分析也从侧面佐证了这一点。

3.意见领袖影响下的民族身份意识的强化

在微信群中,尽管每一个用户似乎都可以随时自由与群内其他成员进行信息的共享,但是由于每个用户所掌握的社交资源是不同的,所接触的信息也不一样,在微信群中位于信息生产与发布的中心节点的用户凭借自己所拥有的知识背景和社会关系进行着信息的生产与发布成为了微信群中的“意见领袖”。

以阿乎老木家族微信群的创始人LZ为例,由于其父为后寨支系的先生(主要从事宗教祭祀活动的人士),在LZ年幼时其父便重视对其的水西彝族文化的教育,因此相对于其他群里的家族成员而言,LZ更为了解水西彝族的祭祀文化方面的知识,而且是群中所有成员里唯一一个懂得且能熟练使用水西彝语的人。正是凭借其在水西彝族文化方面深厚的底蕴,LZ获得了在家族群中较高的威望与话语权。他在微信叙述中俨然是一个水西彝族历史文化的宣传大使和代言人,他所发布的内容大多都是和水西彝族文化相关的。仅2016年10月半个月的时间,LZ就发送了有关水西彝族的历史、丧葬、嫁娶等文化风俗介绍的微信数十条,还自发每日在微信群中义务教授群成员水西彝语。

LZ作为一个意见领袖控制着本群的话题交流动向以及对民族历史文化信息的解释权,其对这个家族微信群主要功能的界定是“唤醒大家的民族意识,对自己的民族有一个全新的认识。而不是以前别人强加给我们的,蛮子,倮倮之类的称呼。让大家知道我们是一个有文化的民族”。通过LZ的引导和群内其他活跃分子的积极跟进,在微信群中对民族文化信息的不断传播也强化了群成员对自身彝族身份的认同。