你

知道,早在1880年,就有二十多个中国留学生考入耶鲁大学吗?你知道,二十世纪初,公派美国的中国留学生拿的全奖其实是来自“庚子赔款”吗?你知道,第一位毕业于西点军校的中国留学生是谁吗?一个半世纪以来,这条波澜壮阔的北美留学之路,等待着你来发掘和继续追随。

你还记得收到第一份offer时的心潮澎湃吗?

你还记得托福口试之后,因为几个句子没整理好就脱口而出,胸口的那一阵阵忐忑吗?

你还记得那个秋天,选校时的心虚和纠结吗?

你还记得留学北美的种子,是从哪一天开始在你心底的某个角落生根发芽的吗?

(图片来源:圣路易时报)

当你逆着这条留学之路去回忆过往的时候,又有没有继续溯源而上,向历史的深处走去,追问:

我们北美留学生,到底是从哪里来、到哪里去?在你我的前面,又曽经发生过哪些鲜为人知的老留学生的故事呢?

带着这些疑问,日报的驻校记者们分头钻进了校史馆,去寻找各个学校的第一位/第一批来自中国的老留学生。这里就是我们发现的故事。

读完了这些故事,也许今天的你我,会更明白:

我们是谁;我们究竟带着什么样的使命。

耶鲁大学

的

第一位中国留学生容闳

(英文名:Yung Wing)出身贫寒农家。在随父母四处迁徙的过程中,从广州辗转至澳门、香港。其间,父母因囊中羞涩,送他就读于一家

免费的教会学校——马礼逊纪念学校

。

谁能想到,却正是

贫寒的家境造就和成全了咱们的这位留美学霸祖师爷

。1847年,容闳与两位同窗——黄宽和黄胜一起,被牧师勃朗带回了他的祖国,获得了赴美留学的机会。

(图片来源:每日头条)

1850年,容闳从麻省孟松预备学校毕业后考入耶鲁学院,成为

首名在耶鲁学院就读的中国人

。两年后,容闳加入美国籍。学成归国后,容闳曽先后效力于太平天国和清廷,致力于改变中国的旧面貌。

1870年,

在为曾国藩担任翻译期间,容闳大胆向其提出了著名的“留学教育计划”

。

也正是这一计划,开启了一个半世纪以来,一浪更比一浪高的华人留学浪潮。

其初始目的地,正是美国。

为此,

容闳又被称为“中国留学生之父”

。

(图片来源:百度百科)

容闳的幼童留洋计划

(1872-1875)分批共

向美国派遣留学生120人

,其中近一百人从美国的中学或高校肄业;仅有两人获得学士学位。

1871年开始,

由清廷出资,从全国甄选12-15岁的儿童,送往美国

,寄宿在位于康州和麻省的美国家庭里生活、学习。

据说,

当时参与该计划的美国家庭同意一共接纳240名儿童

,然而很多中国人并不能接受这种“游学”形式,甚至对西方教育“妖魔化”,以至于容闳不得不四处奔走,招募学生参与,这才

勉勉强强招到第一批的30名幼童

。

1872年,抵达旧金山的部分留学幼童合影

(图片来源:倍可亲)

一位留美幼童后来回忆说:

当我是一个小孩子的时候,有一天,一位官员来到村里,拜访各住户,看哪一家父母愿意把自己的儿子送到国外接受西方教育,由政府负责一切费用。有的人申请了,可是后来当地人散布流言,说西方野蛮人,会把他们的儿子活活地剥皮,再把狗皮接种到他们身上,当怪物展览赚钱,因此报名的人又撤销。

从1872年到1875年,中国共派出四批幼童,每批30名,共120名。

最年幼的10岁,最年长的16岁,平均年龄12岁。从籍贯来看,广东84名,江苏20名,浙江9名,福建4名,安徽2名,山东1名(台湾学者高宗鲁统计)。

(图片来源:每日头条)

从这个籍贯的分布,可以看出当时中国各地不同的开放程度。

敢于“吃螃蟹”、送儿子到异邦求学的,大多是

广东、江浙这些沿海城市的家庭

。他们要么有亲友与洋人共事,要么自己与西人有过较多接触,但没有一个应募的幼童出身于皇室贵胄。

当时上海有名的广东籍买办

商人唐廷枢

送自己儿子出洋留学,其族中子侄唐绍仪和唐国安,也经其介绍,在第二、三批时被派出,后来分别肄业于哥伦比亚大学和耶鲁大学,回国后成为清末民初著名的外交家和教育家。

(图片来源:每日头条)

著名铁路工程师、广东南海人詹天佑

(Jeme Tien Yow)的留学则源于一位在香港做事的邻居的大力鼓动。

詹父本希望儿子将来走科举正途,犹豫不决,这位见过世面的邻居再三劝说,并以将女儿许配给詹天佑作为保证,詹父才下定决心。

詹天佑

和

欧阳庚

(Owyang King)追随着“师叔”容闳的轨迹,于1878年分别考入

耶鲁大学

(当时的耶鲁学院)的

土木工程系

和

机械工程系

。

1881年,两人均获得学士学位,返回祖国。

(图片来源:小站论坛)

幼童留学计划的初衷是让每个学生在国外游学15年,学成后的最后两年还要到世界各地游历。然而因为种种原因,该计划半途而废。

1881年,绝大部分学子被清廷召回。

截至1880年,

有超过50名学子进入了美国大学读书(其中22名进入耶鲁大学),却只有詹天佑和欧阳庚两人获得了学位证书

。这真是无比遗憾之事。

不过到了20世纪初,这些人中的多数都取得了相当可观的成就。

(图片来源:小站论坛)

据有关资料统计,这批留美学生中从事

工矿、铁路、电报

的30人,其中工矿负责人9人,工程师6人,铁路局长3人;从事

教育事业

者5人,其中清华大学校长1人、北洋大学校长1人;从事

外交行政

者24人,其中领事、代办以上者12人,外交部部长1人、副部长1人,驻外大使1人,国务院总理1人;从事

商业

者7人;进入

海军

者20人,其中14人为海军将领。

他们构成了古老中国向现代转型过程中不可或缺的一组齿轮。

十九世纪末二十世纪初,西学东渐已成气候

,送孩子留洋也成为书香门第以及政要商贾家庭的一种可行教育选择。

不过我们比较熟悉的一些历史人物(比如李大钊、孙中山)

留学的目的地都是日本,而非欧洲国家、更鲜有美国

。这是为什么呢?

(图片来源:腾讯)

据考证,实因

日美留学开销过于悬殊

——在与中国一衣带水的日本留学,一年仅需学费白银十七两;而远赴欧美,不仅旅途多艰,且花费甚巨,从学费到生活费,每年开销接近令人发指的一千两上下。

因此,当时的自费生往往选择留学日本。

南洋公学校门旧照

(图片来源:IUCSSA官方微信)

毕业于

印第安纳大学布鲁明顿

的

第一位中国留学生,徐维震

,就属于这一波留学浪潮。1904年,徐维震毕业于我国最早的现代学校之一——上海南洋公学(西安和上海交通大学的前身)。

1905年,经南洋公学督办、清末洋务派代表人物、有“中国实业之父”和“中国商父”之称的盛宣怀表奏朝廷,徐维震与同期毕业的四位同学邵长光、陈同寿、屠慰曾、吴乃琛及上期毕业生胡壮猷共6人

被派赴美国留学

。

(图片来源:维基百科)

同年,另一位南洋公学的校友,

温应星

(Ying-Hsing Wen),也从

西点军校

毕业(与巴顿将军同期),成为

第一位毕业于西点军校的中国留学生

。

(图片来源:雪球)

归国后,温应星先后追随孙中山和宋子文,却与蒋介石颇有隔阂,因此遭到冷遇。1949年,温应星退出国民党,携家人再次辗转来到美国并在此定居。

如今,在西点军校的军人公墓里,还能够找到他的墓碑,上书“显考陆军中将温公应星府君之墓”字样。

值得关注的是,同一时期,

公派或自费抵达美国留学的中国学生中,竟也不乏女性

。比如1903年,梁启超游学美国时就曽提到,当时的50名中国留学生中有3名是女生,其中就有

康有为的次女康同壁

。

康同壁留学时期照片

(图片来源:维基百科)

康同壁先后进入

哈佛大学

及

加林甫大学

学习。1909年

毕业于美国哥伦比亚大学巴纳德学院

,并成为

该女子学院历史上的第一位亚洲毕业生

。

宋氏三姐妹中最早去美国留学的

宋蔼龄

,也是在1904年乘“高丽”号轮船奔赴美国,到美国

威斯里安女子学院

留学的。当时宋霭龄14岁。

1907年,官派女留学生也开始进入北美高校。江苏省招考的3名女留学生也同样前往美国威斯里安女子学院读书。

庚子年(1900年)的义和团事件

使得清政府被八国联军围攻,并与11国签署了屈辱的

辛丑条约

。

条约规定清政府必须为此付出天价赔偿、连本带息共计白银9亿8千万两,被称为庚子赔款。

(图片来源:新浪微博)

其中,美国应得白银3200多万两,折合

2400多万美元

。

1909年,在驻美公使梁诚以及一些美国教育家的游说之下,美国总统罗斯福和美国国会决定

将庚子赔款的溢价部分退回中国,用于现代教育的建设,并设立庚子赔款奖学金

。

清政府在从1909年至1913年的四年间,每年向美国派遣留学生100名;自第五年起,每年派遣留学生50名,直至退款告罄。而选拔、培训这些准留学生的机构,后来就成为了今天的

“清华园”

。

(图片来源:北京旅游网)

考取庚子赔款奖学金赴美留学的学子

中除了大名鼎鼎的汉学家

胡适

、语言学家

赵元任

、气象学家

竺可桢

以外,还有这位

潘文炳

——

明尼苏达大学的第一位中国留学生

。

这位大师兄不但仪表堂堂,而且“文武双全”,堪称留学届刘翔。出国前,他曾代表上海圣约翰大学和清华学堂在第一届全运会和第一届远东运动会等赛事上夺得

十多项田径类冠军

,成为

第一个在亚运会上夺金的中国人

。

(图片来源:维基百科)

在明大求学期间,除了在六年中取得

化学

和

冶金工程

双料学士学位以外,我们的潘师兄也实现了运动生涯上的转型,

加入了学校足球队(连续两年担任队长)和网球队

。

毕业后,潘文炳在明州希宾市奥利弗采矿公司担任工程师,工作40年后于1959年退休。

第二批获得庚子赔款奖学金的中国留学生合影

(图片来源:wikipedia)

1909至1911年间,

共有三批、共计近200名中国留学生获得庚子赔款奖学金赴美留学

。这一波留学生,若干年后,大多顺利获得了包括

哈佛、麻省理工和康奈尔

等知名院校颁发的学士或硕士学位。

格致书院(1888年成立于广州,应与1875成立于上海的格致书院区分)是

中山大学岭南学院与香港岭南大学的前身

。1893年(光绪十九年)起,

格致书院一度成为纽约州立大学在中国的分校

。

当时的格致与纽约州立大学约定,以后者为蓝本设定课程,且学生毕业后同时获得纽约州立大学学位,开了现代所谓“联合办学”的先河。

其医学院还曾被宾夕法尼亚大学医学院收编为分院(1907-1913)。

(资料来源:广州市情网)

格致书院重视英文和人文教育。

书院每周课程,有圣经、英文、地理、历史、算术、数学、物理、化学、动物、植物、生理学及图画、体操等。这些课程直接用英文教授,只有汉语用粤语教授。

学堂有一项规定:

从早上九点一刻到下午两点半只能讲英语。

严格的西式精英教育卓有成效,1913年(格致书院更名岭南学院),

哈佛、耶鲁、哥伦比亚、斯坦福等十五所北美高校正式接受岭南毕业生直接入读研究院

。

(图片来源:岭南大学官网)

邝炳舜君

是这批留学深造的岭南校友之一。1918年从岭南毕业后,邝君来到斯坦福大学的校园,然而迫于家计,没能完成学业。但这并未影响他为华侨和祖国出力。

他先后成为

中华总商会会长、华人青年会会长

,并在1937年抗日战争爆发后

成立“旅美华侨统一义捐救国总会”,并担任主席

。

他认为,

我海外侨胞,既未能执干戈以卫社稷,则对情同纳税之义捐,尤应竭力输将,以尽国民之职责。

(图片来源:China Daily)

在战乱的八年里,共募得善款五百五十余万元,支持政府抗战。1943年,为了生产飞机及机件支援祖国对日空战,他还亲自到美国各埠募集资金开办中国飞机制造厂,任总经理。(来源:岭南大学创校125周年纪念特刊)

岭南大学在1927年被收归国人自办,教育家钟荣光任首位华人校长。

战争期间,学校几度停办、迁址(澳门 -> 香港 -> 粤北),

最终1967年定址香港,成为今天的岭南大学

;

广州的老校园则并入中山大学,成为现在的中山大学岭南(大学)学院

,继续为国内外培育一批又一批人才。

1978年,刚刚经历过社会动荡的新中国,向美国派遣了第一批访问学者。

这是一个来自清华大学和中科院的

52人团队

,他们从北京起飞,途径巴黎,从纽约入关,奔向各大校园。

1979年,清华大学第一批留美访问学者摄于美国

(图片来源:China Daily)

做出重启公派留学计划决策的是邓小平

,

我赞成留学生的数量增大,主要搞自然科学。……要成千成万地派,不是只派十个八个。……教育部研究一下,花多少钱,值得。

这时距离清政府的留美幼童计划,竟然已经有一个世纪。

祁云台

是这52名访问学者中的一个。为了学习美国

通过提取信息素整治虫害的技术,提高国内棉花产量

,他进入了

威斯康辛大学农学院

。

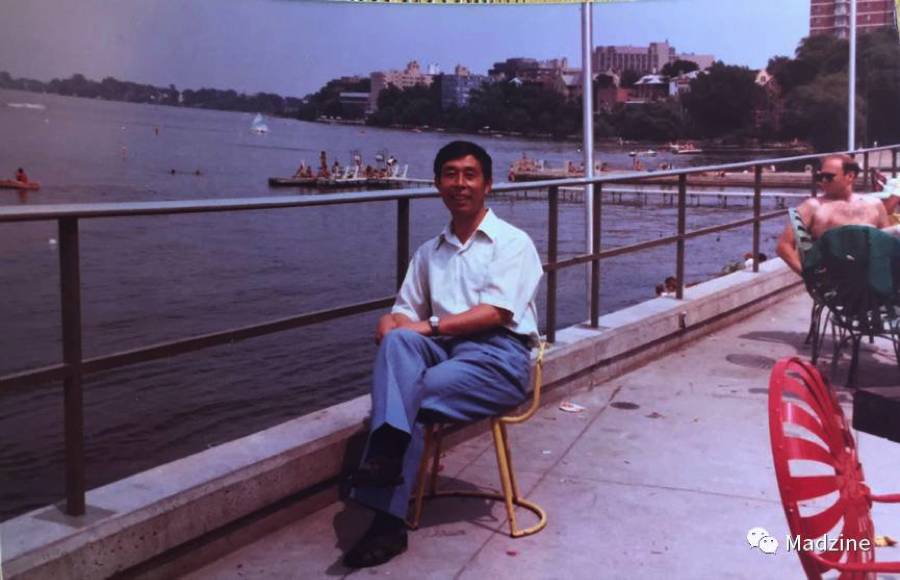

祁爷爷摄于Terrace

(图片来源:Madzine)

半个世纪后,他回忆起当年的生活:

因为是第一批来美访问的学者,所以美国人民对他们的接待既周到且重视。

实验室的老师和同学都很照顾,也不乏有几个很好玩的同学。

当时,实验室的领班看见祁爷爷在实验后在认真打扫,赶忙阻止。作为一名弘扬艰苦奋斗精神的中华学子,祁爷爷不能理解这种行为。那领队同学说,因为实验室有专人打扫,你什么都亲力亲为,会让打扫的人失业的!

当年另一位访问学者柳百城提到,当时他们的生活费只有四百美金,

从住宿到饮食都比较艰苦,但是大家都在各自的学校勤奋钻研

。

访问学者在威斯康辛大学农学院门口的合影

(图片来源:Madzine)

两年的游学结束,

访问学者100%学成归国

。多年后,他们都成为了

各自专业领域的学术骨干

,有7位还先后当选为两院院士,柳百成便是其中之一。

数千所北美高校

,每一座校园里可能都藏着该校第一位中国留学生的故事;而

一个半世纪的北美留学历史

,是由无数个乘风破浪、前赴后继的年轻人描画出的不朽航路。

时过境迁,我们已经很难通过文字和图片资料复原这些老留学生当年的真实面貌和心路历程。在历史面前,任何努力的追溯都不过是零落的只言片语。

(图片来源:Madzine)

不过,幸运的是,生于这个时代的我们,有机会留下更多自己的痕迹。

我们更有留学生日报和基于校园和中国留学生社团的各色自媒体,为我们这个群体发声、为我们自己书写历史。

你的留学梦从何而来?将往何处去?

你的校园是什么样子?

你最敬佩的校友和中国留学生前辈是谁?

……

不要吝惜留下自己的脚印,请告诉我们你的故事,

我们北美中国留学生自己的故事。

(编辑:Bella)

留学生日报子账号-北美情报局

一群留学生

隐藏在你身边的供稿小编

真实,新鲜,接地气,有趣

References:

http://history.people.com.cn/n1/2016/0711/c372327-28544092.html

https://kknews.cc/history/2qj2xyg.html

https://www.backchina.com/forum/20170307/info-1451651-1-1.html

http://www.shz100.com/portal_mobile-p_mobile_view.html?aid=9337

http://ep.ycwb.com/epaper/xkb/html/2016-09/02/content_131235.htm

http://www.gzsdfz.org.cn/gzdsj/jd/201704/t20170406_63767.html

http://epaper.oeeee.com/epaper/C/html/2013-12/17/content_2236605.htm?div=-1

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Canton%20Christian%20College&item_type=topic

https://core.ac.uk/download/pdf/49309339.pdf

http://www.chinadaily.com.cn/interface/yidian/1120783/2015-08-27/cd_21720031.html

http://mp.weixin.qq.com/s/W5LXi2bTafShqPFqPsZ3hg