骨折愈合是人体的自我修复过程

,所有的复位、固定、康复锻炼都是辅助这一修复过程的!打好钢板就万事大吉了吗?骨折

临床愈合

是啥?

关节内骨折

又是如何愈合的?常见骨折愈合

一般需要多久

?看完这篇文章你就明白了。

先附上

常见骨折临床愈合时间:

骨折

是指骨的力学完整性与连续性的丧失,同时也包括局部软组织与血管的损伤。

骨折愈合

是指骨折断端间的组织修复反应,这种反应表现为骨折的愈合过程,最终结局是恢复骨的正常结构与功能。

一般来说,骨折愈合有两种形式,即

一期愈合与二期愈合

,骨折的稳定程度决定了它们愈合的方式。

一期愈合即直接愈合,多见于

骨折复位和行坚强内固定后

,骨折断端在短时间内即通过

哈佛系统重建

而直接发生连接。

X 线片上并无明显的外骨痂形成,

骨折线逐渐消失,其

特征

为愈合过程中无骨皮质区吸收,坏死骨在被吸收的同时由新的板层骨取代,达到皮质骨间的直接愈合。

只有在骨折断端稳定、对位对线好、断端紧密接合时才能达到一期愈合。许多

嵌入性骨折、干骺端骨折和椎体骨折

,由于断端骨面交错造成直接接触,也可发生一期愈合。

一期骨折愈合只发生于骨折达到解剖复位并施行坚强内固定使骨折块之间的应变显著减低时。

此时骨形成细胞为来源于血管内皮细胞和血管周围间充质细胞的骨原细胞,由此演变为成骨细胞,极少或全无骨膜反应发生,无骨痂形成。

1、一期愈合模拟图

2、一期愈合必备条件

无骨痂形成的骨折直接愈合必备的条件是

骨折处需绝对稳定。

Stein-mann 对此更为准确的描述为

使骨折端加压稳定内固定

,达到骨折端及植入物间的牢固结合,避免断端间任何移动,为此:

①

必须

将骨折端准确加压固定而获得稳定性

,同时这种加压固定必须能承受足够的负荷,使骨折端在变形力(如由肌肉收缩、物理治疗和部分或全部负重时所产生)作用下保持紧密接触。

②

另外,骨折直接愈合更进一步决定性的要求是

骨折局部必须有丰富的血液供给

,这一要求不仅与骨折本身造成的血管损害有关,而且依赖于手术过程中对软组织及骨的处理。

二期愈合又称间接愈合,是

骨折愈合最基本的方式

,是膜内化骨与软骨内化骨两种成骨方式的结合,有骨痂形成,

临床上大多数骨折是通过二期愈合方式达到愈合的。

在组织和细胞水平上,二期愈合分为我们常见的 4 个阶段:

1、血肿及肉芽组织修复期(血肿机化演进期)

骨折后,进出骨膜的血管、髓腔内血管及骨单位内血管均断裂,大量血液聚集于骨端及周围,形成

血肿

。

血肿可提供骨折愈合过程中对启动细胞级联机制起关键作用的

细胞因子

,如内源性 BMP、PDGF 等。

骨折端会发生

无菌性炎症反应

,炎性细胞侵入骨坏死区,逐步清除骨断端间的坏死软组织;单核细胞经毛细血管到达骨折局部,融合成为

破骨细胞,开始清除死骨。

断端周围的结缔组织在局部炎性因子作用下,毛细血管内皮细胞和成纤维细胞增生,形成富含毛细血管的幼稚结缔组织,随着这些细胞和组织长入血肿,血管周围间质细胞增生,形成

肉芽组织。

肉芽组织内的成纤维细胞合成和分泌大量胶原纤维,形成

纤维骨痂

,将骨折端初步连接在一起,这一过程在

骨折后 2~3 周内完成

。

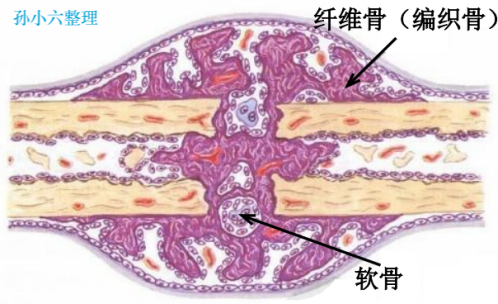

2、原始骨痂形成期(纤维骨痂形成期)

断端间形成的

纤维骨痂

通过

软骨内化骨成骨,

断端周围的骨膜经

膜内化骨成骨

,这样,骨折周围就逐渐形成

原始骨痂

。

骨折后的新骨形成,开始于骨折后 7~10 d

,至少要延续到骨愈合完成之后。骨折区损伤组织刺激细胞增生,在骨折端形成一团在结构上和来源上都是复合性的组织,称为

骨痂

。

从部位来说,骨痂可分

骨外膜骨痂、桥梁骨痂、连接骨痂和封闭骨痂。

桥梁骨痂

:在血肿机化之前,来自骨外膜的成骨细胞只能绕过血肿,沿其外围与骨折线两端的外骨痂相连的骨痂。

连接骨痂

:随着血肿的机化,纤维组织经软骨骨化,使内、外骨痂相连的骨痂。

封闭骨痂

:大约在 2 周内,髓腔损伤区大部分被成纤维细胞样的肉芽组织充填,逐渐转化为海绵质骨,由海绵质骨形成的新骨,从骨折两端开始,横过髓腔。

从参与骨痂细胞的主要来源来说,可分为

内骨痂和外骨痂。

外骨痂

:包绕于骨折外围来自骨外膜的膜内骨化及部分软骨内骨化的新生骨。

内骨痂

:包绕于髓腔内层,来自骨内膜的膜内骨化及软骨内骨化的新生骨。

内外骨痂与桥梁和连接骨痂的融合,即意味着

原始骨痂的形成,这一阶段需要 6~12 周完成。

使骨折断端被幼稚的网质骨松散地连接起来,断端活动逐渐减少,而达到所谓

「临床愈合」阶段

。

(在原始骨痂形成的末期,稳定性已足够防止短缩,但是仍可能发生成角)

临床愈合标准为:

-

局部无压痛及纵向叩击痛;

-

局部无异常活动;

-

X 线平片显示骨折处有连续性骨痂,骨折线模糊。

由于骨外、骨内膜增殖成软骨细胞而释放出磷酸酶,使血肿内的磷酸酶含量剧增,它可以水解血浆内有机结合的磷酸,释放出磷酸盐,与原溶解于血肿内的钙结合为磷酸钙,沉积后的经矿化的骨样组织转变为骨组织,由于钙的沉积,此时形成的骨样组织

(类骨质)

,在 X 线片上可显影。

外骨膜成骨细胞增殖,在软组织丰富区较明显,特别在肌肉附着处,因为这是骨痂血运的来源,这不难解释胫骨骨折时,前侧无外骨痂,而后侧和其他部位有外骨痂存在的原因。

骨痂血管造影也说明了这一点,外骨痂的血供,绝大部分起源于骨膜外组织,特别是骨端周围的肌肉。

当骨膜撕裂时,骨痂的增殖不能完全被纤维组织囊包围,小的新骨生成灶,有时可在周围组织甚至在肌纤维间看到,

外骨痂的生成量取决于骨膜损伤程度和完整性。

与此同时,骨折断端髓腔内的骨内膜和骨髓的成骨细胞也以同样的方式进行增殖,由于血供没有骨外膜丰富,生长较慢。

骨内膜和骨髓成骨在骨愈合中很重要,产生

内骨痂

,是骨折端愈合的主要来源,特别是在没有外骨膜成骨的松质骨愈合中。

最初几天,骨折端髓内血管增生,毛细血管和新生的营养血管长入,同时有间叶类型的细胞浸润,这是骨母细胞前体转变为骨母细胞后,产生不成熟的骨小梁和一些纤维软骨,使骨折端连接。

小延伸

骨痂血运的来源及骨性桥接前后变化:

3、成熟骨板期(骨性骨痂形成期)

随着骨痂的

矿化

,骨量逐渐增加。矿化开始时,

成骨细胞产生原胶原

,原胶原由细胞内迁移至细胞外,聚合而成

胶原纤丝

;纤丝的孔隙区出现

羟基磷灰石钙晶体,

晶体间及其周围形成排列有序的胶原纤丝。

新生的骨小梁不断增粗,排列趋于规则,骨折端的死骨被清除。

原始骨痂期形成的

编织骨

被破骨细胞吸收,被排列规则的板层骨替代,哈佛系统重新建立,形成新的骨单位,在骨折端形成坚强的骨性连接,

这一过程需 8~12 周完成。

4、塑形期

所形成的板层骨虽已具有一定强度,其空间结构尚不符合生物力学需要,须进行塑形改建,骨的塑形主要受应力的影响,是成骨细胞和破骨细胞共同活动的结果。

由于破骨细胞与成骨细胞的协同作用,骨结构随功能需要而发生变化,即在应力强的部位成骨细胞相对活跃,合成和分泌骨基质,局部有较多新骨沉积,形成坚强板层骨。

在机械功能不需要的多余骨痂内破骨细胞相对活跃,

骨吸收增强,多余骨痂被吸收。

破骨细胞形成的骨吸收圆锥(cutting cone)先进行骨吸收,然后由成骨细胞沉积新的哈佛系统。

这符合 Wolff 1863 年提出的定律:骨的机械强度取决于骨的结构,正常和异常骨结构随着功能需要而发生变化。

机械应力对维持和改变骨的结构是很重要的。

骨折塑形在骨愈合过程中已开始,在骨折愈合后,仍持续较长的一段时间,最初塑形较快,当骨折牢固愈合后逐渐变慢。

骨折塑形使骨折愈合处塑造结实,髓腔再通,骨髓组织恢复,骨折线消失,恢复以前的正常结构,

通常要几个月至几年。

但需要注意一点,当骨折对位好后,

梭形骨痂被清除,而不是代替。

如果骨折被骨皮质嵌入形成愈合,部分梭形骨痂变为骨密质,形成新的骨皮质,而剩余部分被吸收,在新生成骨皮质深面的大量老骨皮质也被吸收,转变为新的骨小梁结构。