作者:

张维迎

(人文经济学会理事、北京大学国家发展研究院教授)

第一次听说刘佑成,是我读大学二年级的时候。

当时,一个神奇的故事在同学们中间广为流传:陕西蒲(城)白(水)矿务局有四个青年矿工刘佑成、巫继学、朱玲和郑世明,在“批林批孔”和“批邓、反击右倾翻案风”期间,自发组织了一个经济学理论学习小组,研读马克思的《资本论》。1978年恢复研究生招生后,他们四人都报名参加了首届经济学专业研究生招生考试,其中刘佑成、巫继学和朱玲分别考上了浙江大学、河南大学和武汉大学。郑世明报考了杭州大学,因英语成绩不及格没有被录取,但他写了一些文章,被人赏识后推荐去了西北政法大学任教。

对当时的我来说,这是一个很励志的故事。他们在我心目中就是神,是我学习的榜样。

后来,我与他们中的三位相识,与刘佑成的关系最密切。

“莫干山会议”的东道主

第一次见到刘佑成,是在“莫干山会议”上。

“莫干山会议”的正式名称是“中青年经济科学工作者学术研讨会”,于1984年9月上旬在浙江德清县避暑圣地莫干山举行。这是一次“民办官助”的学术会议,参加会议的124名正式代表,全部是从1300多篇应征论文中筛选出来的作者。“莫干山会议”是中青年经济学者第一次集体亮相,发出自己的声音,因其对之后的改革政策产生了重要影响而载入史册。

刘佑成是“莫干山会议”的四位主要发起人和组织者之一。他当时35岁,任浙江省经济研究中心副主任,是四位会议组织者中官位最高的,也是124位正式会议代表中仅有的两位局级干部之一(另一位是国务院价格中心总干事田源)。浙江省经济研究中心是会议的东道主。

莫干山会议的成功举办,是一种机缘巧合。刘佑成功不可没。

组织这样的全国性大型会议,一要有想法,二要有号召力,三要有资源。另外三位发起人和组织者朱嘉明、黄江南和张钢,工作单位都在北京。朱嘉明和黄江南有想法,也有号召力,但能调动的资源有限,即使在自己的工作单位,他们说了也不算。张钢是《经济学周报》编辑,有很强的组织能力,但他能调动的资源主要在媒体。

北京可供开会的场所很多。但在当时的政治环境下,开这样高调的会议是一件很敏感的事情,很难找到一家政府机构做承办单位。即便一切准备就绪,只要会前有人写封告状信,就可能前功尽弃。广东省委书记任仲夷和福建省委书记项南或许愿意支持这样的会议,但这两个地方都缺少像刘佑成这样既有影响力,又有重要官职的青年经济学家。

刘佑成有想法,又有人力和物力资源可以调动。在当时的浙江和杭州,他虽然谈不上能呼风唤雨,但有办法说服那些呼风唤雨的人,特别是浙江省省长薛驹。

所以,四位发起人一拍即合,决定把会议放在有历史文化背景又清静的莫干山。他们按照各自的“比较优势”确定了分工:朱嘉明和黄江南负责设计会议框架、研讨课题及遴选会议代表;张钢负责媒体工作和除浙江之外的发起单位的联络工作;刘佑成负责与浙江省委、省政府沟通,联系安排浙江省参与发起单位和参会中青年学者的选定工作,以及安排会场、食宿、接送等会务工作。

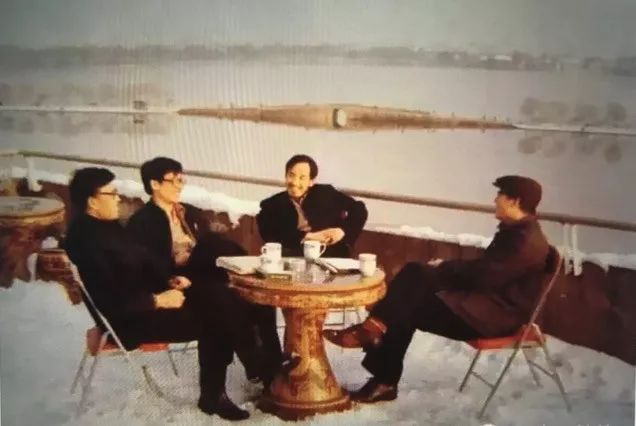

刘佑成(左一)、黄江南(左二)、朱嘉明(左三)、孙浩晖(右)1984年1月在西湖边合影

在刘佑成的努力下,莫干山会议得到了浙江省委和省政府的大力支持,薛驹省长多次听取筹备工作汇报,还专门出席了8月30号在省政府会议室召开的预备会议。这样,莫干山会议就变成了一个半官方会议。正是这种半官方色彩让它变得不那么敏感,连中央办公厅、中宣部、中组部和书记处农研室等中央单位,也派了相当级别的官员来列席会议。这为莫干山会议的影响力提供了有利条件。

会议期间,刘佑成作为东道主的负责人,无疑是最忙活的。他既要对内,又要对外;既要对下,又要对上。9月8日上午,国务委员张劲夫在杭州接见了部分会议组织者和与会代表,刘佑成对这次会见的谈话内容做了完整的现场记录,保存至今,成为一份珍贵的史料。

参加莫干山会议的代表有5位来自陕西,其中包括当年在蒲白煤矿时和刘佑成一起读《资本论》的郑世明。我对刘佑成仰慕已久,在这个场合与他相识,让我兴奋不已。尽管我没有多少时间与他交流,但由于是陕北老乡,乡音是我们共同的符号,刘佑成对我特别热情、友好。从此,我们就成了好朋友。

莫干山会议后,我和另外十来位代表留在杭州,参与会议文件的写作。写作任务结束后,我们坐飞机回北京。这是我第一次坐飞机。当时,买飞机票需要局级单位的介绍信,而我只是西北大学的一位研究生。感谢刘佑成,让我飞回北京。

从矿工到学者

刘佑成于1949年出生于陕西省保安县吴起镇。据传取名吴起镇,是为了纪念战国名将吴起。吴起曾领兵在此地驻守,击败秦军,使魏国西北边防得到安宁。1949年之后,为了纪念刘志丹,保安县更名为志丹县,吴起镇独立成为吴起县。

刘佑成的父亲和刘志丹同宗同祖,是先祖刘凤岐第十二代子孙。曾祖父的父亲是清朝监生。祖父刘儒仁曾跟随刘志丹闹革命,当过中共金汤区委书记,在中央红军到达陕北前夕的肃反运动中和刘志丹一同被捕,出狱后受命负责监造了刘志丹陵墓,文$革后吴起县委给追认了一个县处级待遇。

刘佑成的父亲没有上过学,但人聪明,做事踏实,靠个人努力,文$革前当上了一个公社的党委书记。父母生了九个孩子,刘佑成童年时期,家里生活拮据,与普通农民家庭没有什么区别。

初中二年级的时候,刘佑成18岁,爱上一个叫李艳梅的漂亮女孩。李艳梅比刘佑成小一岁,但高一级,是学校学生会宣传部部长。刘佑成能写会画,是学校办宣传板报的主力。常年在李艳梅的领导下工作,不知不觉就暗恋上了她。

初中毕业后,刘佑成作为插队知青,被“截留”在公社“以农代干”,做些写写画画的工作。他的任务之一是为各村画毛泽东画像。通过一个熟人,他把李艳梅“骗”来,向其表达了爱慕之心,方知道,原来,李艳梅也一直暗恋着他。俩人由此约定终身。

刘佑成暗恋的李艳梅

但他们的恋爱遭到了女方父亲的强烈反对。李艳梅的父亲说,嫁谁都可以,就是不能嫁给刘家的小子。听了这话,刘佑成的父亲也很不高兴,对儿子说:难道天下的女人都死光了,你为什么非要娶李家的女子?不过,刘父自见过李艳梅后,改变了态度,很喜欢这个未来的儿媳妇。

事情还得从那场“史无前例”的文化大革命说起。李艳梅的父亲是全县有名的中医大夫,工资最高,颇受人敬重。但文$革中,他被县医院造反派残酷批斗,差点自杀。后来有人告诉他,批斗他是由于刘家的人写大字报,揭发他家隐瞒了地主成分。李父因此对刘家记恨在心,一听说女儿找的对象是刘家的孩子,就火冒三丈,逼迫李艳梅与刘佑成断绝关系,否则就不认这个女儿。

但刘佑成和李艳梅铁了心。他们认识到,要成婚,必须远走他乡。双方父母都是当地有头有脸的人,在县城这小地方成婚,两家非打起来不可。

刚好,1969年底,蒲白矿务局来吴起县招工。刘佑成报了名,成为一名煤炭工人。李艳梅继续留在县城,后来被招工到延安汽车站,当了一名售票员。俩人结婚时,双方父母都没有出现。

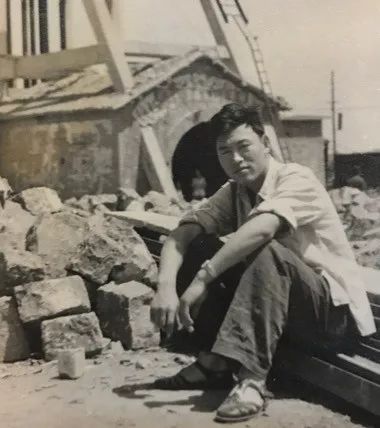

刘佑成在蒲白矿务局,1970年

刚到蒲白矿务局时,刘佑成被分在井下当采煤工,活脱脱一个《平凡的世界》里的孙少平,从矿井上来,除了两只眼睛发亮,浑身上下都是黑的。但刘佑成是个闲不住的人,他利用业余时间写了一篇表扬矿井里好人好事的通讯稿,投到矿务局的广播站,居然被采用了。

矿务局领导发现刘佑成还是个人才,就把他调到矿务局政治处,负责办《矿工报》。《矿工报》办得有声有色,他成了全矿务局的“红人”。

1972年,大学停止招生五年后,又开始招收工农兵学员。蒲白矿务局分到一个名额,有几十个人报名,还装模作样进行了一场文化课考试。考试后领导班子讨论推荐谁,军代表说:有什么好讨论的,就让刘佑成去吧!那个时候,军代表一言九鼎。这样,刘佑成就成了陕西师范大学中文系的一名工农兵学员。

工农兵大学生主要做两件事:一是劳动,二是运动。刘佑成不怕劳动,但不喜欢运动。他利用一切可能的时间去图书馆看书,中外古典名著都看,也开始读马克思的《资本论》,还组织了《资本论》研究小组。结果,他成为班上只“专”不“红”的反面典型。

曾当过县委书记的中文系主任把刘佑成叫到家里,劈头盖脸就说:“列宁说过,黄金在共产主义社会只能用于修厕所!你搞什么资本论研究组,我早就把《资本论》第一卷倒背如流,又怎么样呢?”系主任还好心地劝他:现在的精神是学生要以阶级斗争为主课。你看理论书是可以的,但要积极参加学校组织的批林批孔运动。

只“专”不“红”的结果是,1975年毕业时,刘佑成没有能像他希望的那样进入省级研究机构,而是被分配回送他来的蒲白矿务局。

回到矿务局时,他原来在《矿工报》的位子已经被巫继学和郑世明占了,这二人之前也是井下工人。矿务局领导把刘佑成安排在矿务局保卫处。在保卫处,他管“内勤”,基本上无所事事,但有一个独立的单人办公室,他就组织了一个读书班,和巫继学、郑世明、朱玲一起读《资本论》。朱玲当时是矿务局机械厂的工人。

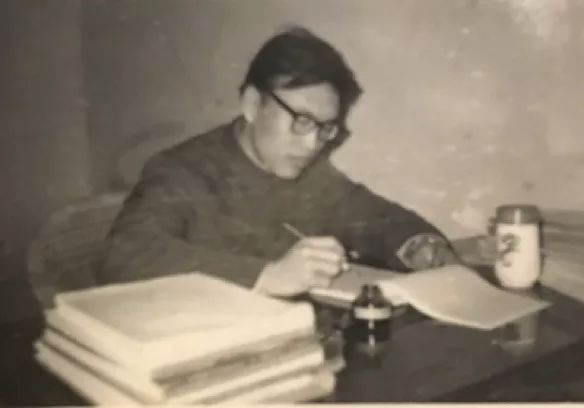

刘佑成(左)和巫继学(右)一起读书

在保卫处工作期间,刘佑成做过的最重要的一件事是为一位老干部伸冤。

蒲白矿务局机关有位副局长,是从新疆调过来刚被解放的老干部,名字叫霍介智,喜欢每天打太极拳强身健体。毛泽东去世那天,他照样在矿务局的院子里打太极拳,因为他听力不好,没有听到广播里播放的毛泽东去世的消息。这事被一位曾经受过霍局长批评的干部告发了,说霍是反革命,伟大领袖毛主席去世了,他高兴得手舞足蹈。很快,矿务局机关院子里就贴满了批判霍介智的大字报和大标语。

刘佑成觉得可能有人陷害霍。为了取证,他拿着保卫处的相机把标语和大字报拍下来。结果一群人把他围住,说矿里送你去上大学,你回来倒去帮助走资派!有人喊,把相机砸了。当然,作为保卫处干部,刘佑成腰间别着一把盒子枪,这些人也不敢把他怎么样。

刘佑成随后去霍局长家里看望,发现老头被吓得面色苍白,直哆嗦,不停地喊冤。案子后来转到渭南地委,审查期间,霍介智就死了。

这件事让刘佑成惹了矿务局的一些人,他觉得这个地方不好待了,就想调走。恰好渭南地委组织部和工业交通部的两位干部来矿务局搞调研,其中一位与巫继学认识。地委工交部正缺少写材料的人,经这两位干部的帮助,刘佑成于1977年调到地委工交部,主要工作是给领导写讲话稿。

1978年,刘佑成考上了浙江大学经济学专业的研究生。他的英语是考前几个月从ABC开始学的,能过60分算是奇迹。郑世明就没有他幸运。

1981年,刘佑成研究生毕业,获得复旦大学硕士学位(当时浙江大学还没有经济学硕士授予权)。毕业后先是留校任教,一年后调到省计划委员会经济研究所。

才华尽显,以文会友

做学问,既要知其然,更要知其所以然。

刘佑成是一位追求“知其所以然”的学者。

他开始读研究生的时候,反思文$革是学术界的热门话题。当时比较一致的看法是,文$革之所以发生,是因为中国缺乏民主,最高权力不受制约。刘佑成认为,这种认识还没有真正破题,应该进一歩思考中国为什么缺乏民主,怎样才能使最高权力受到制约?受激情驱使,他和同学万斌合作写了《试论我国没有民主的根源》一文。他们认为,中国没有民主的原因有二:一是经济体制没有确立公民的独立经济利益;二是政治体制没有实行巴黎公社原则。

这文章发表在中国社会科学院《哲学研究》1979年第二期。当时,在《哲学研究》上发表文章真是一件了不起的事。中央分管理论工作的乔老爷看到该文后,打电话给《哲学研究》编辑部,查问文章来历,批评道:“这不是把文$革说成体制问题了吗?”好在乔老爷也只是那么一问,没有再找作者的麻烦。

刘佑成喜欢以文会友。

1979年10月下旬,“社会主义社会发展规律问题学术讨论会”在江苏省无锡召开。会议是由中国社科院哲学研究所发起的,刘佑成应邀参加了会议,并遇到了社科院《未定稿》杂志编辑王晓鲁,两人就社会主义改造完成后中国社会的“基本矛盾”展开了争论。

刘佑成认为,中国社会的基本矛盾就是“生产力社会化程度的低水平同生产关系的国家集中制之间的矛盾”;因而主张改革超越生产力水平的生产关系。王晓鲁不同意他的观点,认为不存在现实的生产关系超越生产力水平的可能,实际情况是生产关系是左的思想主观设定的。刘佑成感到,王晓鲁的见解深刻,就开始了与他持续的思想交流。思想交流的结果是,二人合作撰写了专题论文《商品经济客观基础考察》,刋登于《未定稿》1980年第31期。文章的基本观点是,商品经济的基础是社会分工与独立所有权,经济体制改革就是把从苏联搬来的计划经济体制改变为商品经济。这应该是中国经济学界最早提出“商品经济论”的论文之一。

莫干山会议之所以能在在浙江举办,从某种意义上讲,也是刘佑成以文会友的结果。他和张钢曾合写过论文《从中西方历史的比较看中国封建社会停滞的经济原因》,发表于《人文杂志》1981年第5期。1983年底,刘佑成因公到北京出差,顺便去看望张钢。这次相聚时,他们议论到有必要召开一次全国性的学术会议,为中青年学者提供一个思想交流平台,探讨改革和开放中的一些重要问题。张钢告诉刘佑成,朱嘉明和黄江南也同他说过此意。莫干山会议期间,张钢是秘书长,刘佑成是两个副秘书长之一(另一位副秘书长是国家体改委的徐景安),他们二人珠联璧合,配合默契,是会议成功的重要条件。

刘佑成做学问,勤思而多产。他研究了社会分工问题和社会经济形态演进规律,短短几年,就撰写了《社会分工论》、《社会发展三形态》等专著,同时发表了探讨中西方历史比较和列宁关于新经济政策的一些论文。其中有几篇是和巫继学、朱玲、郑世明合作完成的。

刘佑成1981年在《哲学研究》上发表的《马克思主义分工理论》一文,被认为“开启了国内研究马克思分工理论的先河”;他的《社会分工论》是“国内较早且系统分析马克思分工理论的第一本专著。”这是中央编译局王虎学在《马克思分工思想研究回溯》中的评论,有一定的权威性。他的《社会发展三形态》一书,在国内首次解释了马克思“伦敦手稿”的主要内容,并从马克思广义经济学的角度分析了发展商品经济的必然性。他的这一学说观点很快受到苏联理论界的注意,并被翻译成俄文。

刘佑成的才华很受一些著名学者的赏识。1985年,于光远到浙江考察,浙江省委安排刘佑成全程陪同。一路上,他与于光远既阔谈理论,又分析现实,给于光远留下了很好的印象。1986年,“第八届世界经济学团体代表大会”在印度首都新德里举行。中国派出的代表团团长是于光远,于光远点名让刘佑成参加中国代表团。

刘佑成1984年在省经济研究中心办公室

伯乐原是忘年交

1983年,浙江省经济研究中心宣布成立,刘佑成被任命为副主任。这个任命,刘佑成自己也没有想到。当时他34岁,之前只是省计委研究所的一位普通干部,一下子就变成了厅局级官员。

多年后他才得知,他能到这个位置,是一位老干部读他文章后推荐的结果。

1982年,刘佑成写了一篇学术论文《资本主义经济形式的矛盾和发展极限》,发表于《未定稿》第7期。这篇论文系统分析了资本主义生产方式的基本矛盾及其发展的逻辑过程,既阐明了资本主义经济何以能长期发展的内在原因,又指出了资本主义经济的临界点和发展极限,证明其最终将被更高经济形态(自由人联合体)所取代的历史必然性。

这篇论文纯粹用经济范畴进行逻辑分析,语言晦涩枯燥,即使专业学者也未必感兴趣。不料,该文却被年过八旬的中共资深高干刘顺元认真阅读,赞赏有加。

刘顺元是个奇人,在中共高干中属于另类。他1903年出生于山东博兴县一个农民家庭,1928年毕业于北京师范大学英语系,1931年经周恩来批准加入共产党,曾三次被捕入狱。抗战时期,刘顺元任中共江苏安徽省委书记,在刘少奇直接领导下,与陈毅共亊,参与领导了开辟发展苏皖抗日根据地。抗战结束后,他作为中共代表,到苏联军队控制的旅顺大连特别区参与领导工作,因反感苏军盗运中国财物、调戏中国妇女以及无视中国主权的霸道作风,愤然与苏军元帅翻脸,被斯大林点名批评,迫使中共将其贬至基层。

1953年斯大林去世后,刘少奇亲点,刘顺元重新出来工作,文$革前历任中共江苏省委副书记、书记。他反对大跃进浮夸风,抵制反右运动,险被毛泽东定成大右派,多亏江渭清等力保才幸免。

文$革期间,刘顺元又惨遭迫害,被长期监禁,直到1978年在党的十一届三中全会上,被任命为中央纪律检查委员会副书记,具体领导了审查林彪、王张江姚专案以及给刘少奇平反工作。在解放思想拨乱反正、促进国家工作重心转向经济建设过程中,他到南京大学和江苏省级机关公开演讲,直批“两个凡是”,被胡耀邦赞为“拨乱返正,南有刘顺元!”

1981年,为促进废除领导干部终身制,刘顺元带头申请离休。中央安排他到杭州休息,兼任浙江省委顾问,仍保留中纪委副书记和中央顾问委员会委员职务。

在杭州休养期间,刘顺元在《未定稿》上读到了刘佑成的文章,马上向浙江省长李丰平推荐,说:“你们浙江还不错嘛,有这么个老学究,很有水平的。”接着就写下刘佑成的名字,要秘书把这个老学究找来。

秘书把刘佑成带到了刘顺元下榻的别墅。看到站在眼前的只是个三十岁出头的年青人,刘老有些诧异。刘佑成也没有料到,这位大官几乎是一身老农装束,又粗又宽的大棉裤格外显眼。相互楞了一下,就坐下交谈。

刘老和蔼地询问刘佑成研究马列哲学、经济学的过程,接着聊一些理论问题。交谈中,偶尔谈及康德的先验哲学对认识论的革命,黑格尔的哲学全书特别是逻辑学的方法,以及中国古代一些典籍,刘老脱口而出的插话都是一语中的。刘佑成没想到,党的高干中还有这样关注理论、学识渊博的人。

两人年龄相差近五十岁,但话语投机,相谈甚欢,很快成为忘年交。之后,刘佑成成了刘老家常客,但两人只谈理论问题,从不涉及现实政治和政府工作。

刘老回到南京定居后,托人传话给浙江省省长薛驹,建议把这个年轻人用起来。但刘老从未向刘佑成提及推荐他当官的事,刘佑成只是读了刘老去世后出版的《刘顺元传》,方知此事。

刘老至终把刘佑成视为朋友。刘佑成也经常去南京看望刘老。

刘佑成后来在浙江出事了,接受组织审查。刘老对他一如既往,更加关爱,鼓励他要经得起挫折,在新的起点上好好工作,不要中断理论研究。但这后一点,刘佑成没有做到。

刘老逝世后,老伴鮑有荪让江苏省委发急电到杭州,邀请刘佑成以刘老生前好友身份到南京与刘老遗体告别,参加追悼会。

刘佑成和鮑有荪老人在刘顺元灵堂前合影

在浙江经济研究中心副主任的位子上,刘佑成还接受过一次组织考察,省委组织部干部处的人曾专程到他的老家做了“外调”。负责外调的人回来后,让他写一份自传,重点谈谈对“文化/大革命”的认识。刘佑成如实写了,之后就没有了下文。

后来,一位知情人告诉刘佑成:“你错过了一次进省领导班子的机会。”原来,省委组织部人员在吴起县外调的时候,一位中学老师告诉他们,刘佑成文$革期间曾打过他,并写了书面证明。

事实是,当时批斗教师的场面混乱,这位老师低着头没看清,把一个同姓的学生与刘佑成弄混了,刘佑成当时并不在场。这位老师后来了解到真相,深感内疚,80多岁时专门给刘佑成打了长途电话,作了解释和道歉。

不过,这个误会的后果,未必是件坏事。

命运逆转,弃学从商

1989年春夏之交,中国发生了一场大的政治风波,刘佑成的命运由此逆转。

风波过后,按照上级部署,浙江省委决定对省级机关和地市级领导班子成员在风波中的表现作一次审查。刘佑成所在的浙江经济研究中心和他本人成为重点审查对象。

审查期间,有人揭发刘佑成在风波前后,曾同省委政研室副主任朱虎根、省经济研究中心副主任黄云泉一起,找浙江日报记者谈话,表达对风波的态度。审查组对此做了调查。接着,联系到刘佑成的一系列“自由化”观点,审查组又发现,他与风波中的“黑手”体改所的一些人有联系。审查组认为问题严重,就向省委做了汇报,省委决定刘佑成停职接受审查。

在审查谈话中,刘佑成向审查组坦陈了自己的一些学术观点。审查组认为他的观点是系统的自由化观点,要他作出深刻检查,并把问题说清楚。刘佑成对审查组说:你们是搞政治的,我是搞学术研究的,两码事,不要混起来。审查组说,学术研究和政治问题分不开,难道搞资本主义的市场经济,搞私有化,不是政治问题吗?谈话无果而终。

为了理清情况,审查组又进行了内查外调,查到刘佑成有一篇文章发在新华社内参清样,更觉问题严重。审查组三人专程到北京找到新华社秘书长,提出要查阅刘佑成的文章,被断然回绝。新华社秘书长说:我们选送不同观点的文章给中央领导参阅是正常现象,不允许你们查阅。

此时,当年提携刘佑成的薛驹已调任中央党校常务副校长。审查组组长乐子型去看望薛驹,顺便向他简要介绍了刘佑成的情况。薛驹思索后说,刘佑成的问题还是属于学术观点问题。审查组又向在北京出差的浙江省委主要负责人做了汇报,后者认为刘佑成的问题性质严重,一定要查清楚,严肃处理。

审查组又到体改所做了外调,回浙江后向省委写了调查报告,要刘佑成进一步作出检查。但刘佑成一直没有写出审查组满意的检查。浙江省委决定免去他省经济研究中心副主任和省社科院副院长的职务,并给予党内严重警告处分。

事隔多年,原审查组组长乐子型认识到,刘佑成的观点符合邓小平的市场化改革路线,当年把他的学术观点上升到政治高度进行批判、处理,是不妥当的,他与体改所一些人的交往属于正常的工作关系。乐子型觉得在刘佑成的问题上,自己负有责任,于心有愧,遂于2003年6月4日和10月31日先后两次给省委组织部和主管组织的省委副书记写信,希望省委对刘佑成案件进行复查。但一直没有下文。

在正式免职之前,刘佑成就借口父亲有病要回家探望,请假离开杭州。但他没有回老家吴起县,而是去了黑龙江中苏边界的绥芬河市。他的好友郑世明给绥芬河市市长当顾问,市长通过黑龙江省委书记给浙江省委主要领导打电话,希望把他正式调到黑龙江,但浙江方面没有同意。绥芬河市给了他一个“市长助理”的头衔,让他参与了报请国务院批准绥芬河市实行沿边开放政策的工作。他还利用这段时间考察了苏联远东地区的经济情况,并义务为绥芬河市的边贸做了些事。

免职后,刘佑成被安排到省机械工业厅下属的一个公司上班。但他没有去上班,也没有领工资。

他辞职了,去了苏联,做了四年贸易生意。

他学牟其中,搞易货贸易。牟其中用纺织品换飞机,卖给地方民航公司搞客运,他用纺织品换废旧轮船,卖给国内民企,拆解后得到金属材料。

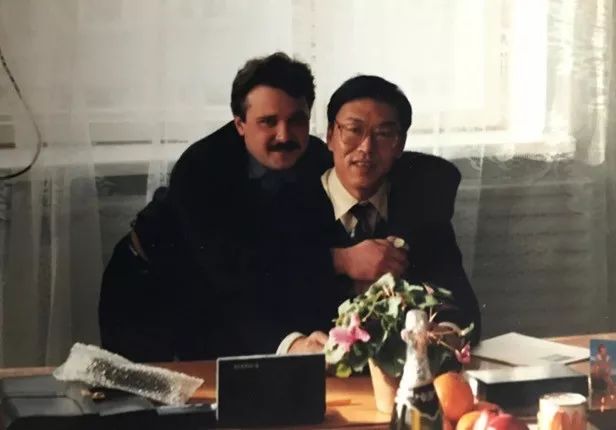

1994年海参崴经商期间刘佑成和他的俄罗斯雇员阿廖莎