闫妮和张嘉译最近有个新剧《少年派》正在热播,剧情主要是四个高中生的成长故事,校园戏占的篇幅不少。虽然我没有一集一集地挨着追,但闫妮和张嘉译这对当年因《一仆二主》火遍大江南北的“红树CP”,这次再度合作的戏份还是挺有看头的。

剧中闫妮扮演的王胜男这个角色,是一个家有高中生的中年妈妈,集所有妈妈的典型于一身。全剧第一个亮相就是这么一句,“站有站相,坐有坐相”,试问哪个妈妈没这么说过自己?

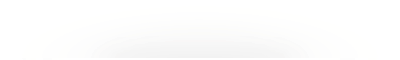

就说第二集中孩子住校第一个周末回家吃饭时的一个片段吧。孩子头一次住校,王胜男是吃也吃不下,睡也睡不着,就惦记着孩子在学校到底是个啥情况。好不容易盼来了周五放学孩子回家,做了一大桌子孩子爱吃的菜,刚进门娘俩那个亲啊!可是吃饭时她一直跟孩子没完没了地说,还要干涉孩子学校社团的选择,果然,没几分钟母女俩就吵上了。

妈妈随即调转火力,开始唠叨孩子饭前没洗手。好吧,打肥皂的次数、冲水的时间全都要说一遍。

尽管女儿的抵触情绪已经很明显了,王胜男还是在说,直到把女儿说烦了,回房间用不吃饭表示抗议,她还不忘加一句饭后刷牙了没……

虽说有生气的成分在,但唠叨也是真唠叨了。

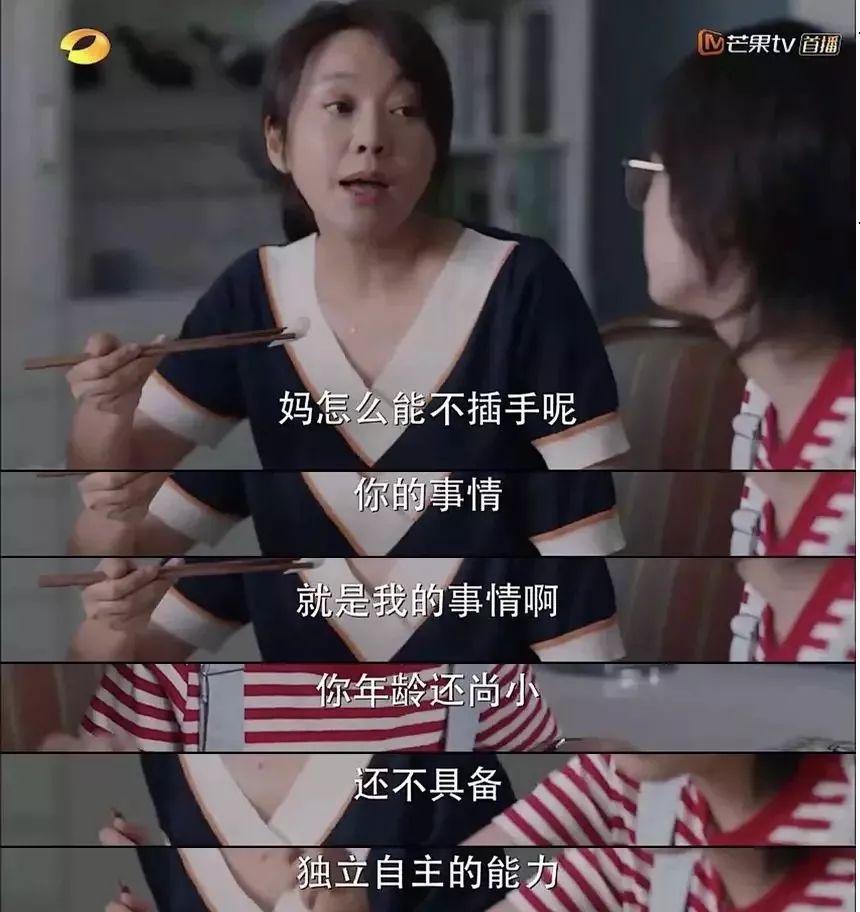

看到王胜男对女儿方方面面的管束和干涉,还有无休止的唠叨,网友们感叹这就是自己的亲妈,还

有很多人说在王胜男身上看到了自己的样子。

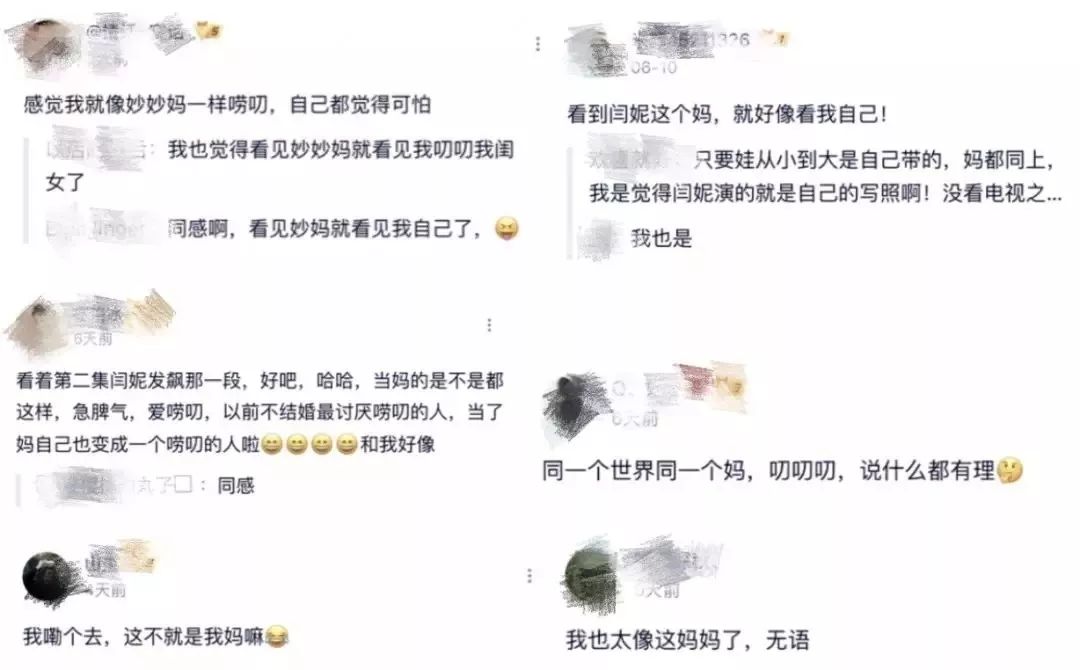

那天我的一个闺蜜也在群里感叹自己平常就王胜男这样,儿子说她总是说说说的很烦,她原来都不觉得,看了王胜男后才发觉是真挺烦人,以后得克制了。

这么看来,这个角色能引起大家的共鸣,除了闫妮精湛的演技外,最主要的还是因为生活中这样爱唠叨的妈妈实在是太多了。

上周末带六六去上音乐课,我坐在教室外等,旁边坐了一对母子。小男孩大概8、9岁的样子,应该是跟妈妈一起陪妹妹来上课的。

这个妈妈从坐下开始就一直在跟小男孩说关于学习的事儿,我听来听去无非就是要好好学习不要贪玩,多向学习好的同学看齐之类的话,小男孩一开始还会“嗯”两声回应,慢慢往后就皱起眉头越来越不耐烦了,最后应该是终于忍不住了,打断妈妈,说:“妈,我知道了知道了,你都说多少遍了,我听得头都大了!”

别说这孩子了,我坐他们旁边听的都有点儿受不了了。虽然我也理解这个妈妈,她就是想趁跟儿子都空闲的这个时间,跟他聊聊学习,也是为了孩子好,但是她没意识到因为自己说的太多,本来还能听的进去的孩子最后也因为不耐烦和反感做出了反抗的行为。

这个小男孩不耐烦的感觉大家估计都有共鸣。我当时下意识地就代入了自己。我本身就是个不爱啰嗦的人,从小就不喜欢听人长篇大论地叨叨和说教,有问题指出来就好,总是翻来覆去地说,我头真的会犯晕,不耐烦和反感的感觉会占据我全部的思想,那个本该注意的问题反而可能被忽视了。

心理学中有个

“超限效应”

,

讲的是一个人如果受的刺激过多、过强以及作用时间过久,就会产生的一种极为不耐烦的反抗心理。

孩子们不喜欢妈妈唠叨,就是因为这个。

在《我的前半生》中,陈道明扮演的老卓曾给唐晶讲过一个俄国作家克雷洛夫写的寓言故事《杰米扬的鱼汤》,我觉得这个故事也可以用来对“超限效应”做个直观解释。

故事的大意是:一个朋友去拜访杰米扬,杰米扬非常高兴,亲自下厨烧了他最拿手的鱼汤来招待他。朋友喝了第一碗觉得味道很不错,非常满意,杰米扬便劝他喝第二碗。第二碗下肚,朋友有点嫌多了,可杰米扬不以为意,仍一个劲儿地劝朋友再喝一碗。最终,可怜的朋友终于忍无可忍,夺门而出。自此,他再也没来拜访过杰米扬了。

这个寓言所要表达的就是

我们做任何事情都必须适可而止,过量了即使是好东西也会变得不好了。

在教育孩子的时候,我们也要避免超限效应的发生。

总是唠叨个不停的王胜男式的妈妈们,可能认为只有不断重复地说才能对孩子起到警示作用,才能让孩子“刻骨铭心”,可是事实并非如此。

跟孩子唠叨多了,他因为逆反心理,不但听不进去,可能还会跟你反着来,少说几句反而效果更好。

在受到他人的说教,尤其是批评时,人的心理会产生波动,这个波动的恢复需要时间。最初父母就某件事批评孩子时,他内心可能会有内疚的情绪,给他时间说不定就接受了。如果父母继续一直重复的唠叨,孩子就会变得不耐烦,大脑就不愿再接收任何信息了。因为这让他的心理波动没有时间恢复,情绪反应越来越大,反抗心理也就强烈起来,这时无论大人再说什么他肯定都听不进去了。

有些妈妈可能会说,我也知道唠叨不好,可是孩子不长记性啊!

我觉得这是把“多次提醒”和“唠叨”混为一谈了。

的确,孩子出现的很多问题,并不是大人说一次他就能改正或者记住的,必须要大人提醒很多次才行,这个没问题

。

我所说的不要“唠叨”,是希望大家不要在每次提醒孩子的时候都一遍一遍地说太多,这是造成孩子抵触的主要原因。

就比如孩子在学习上总是粗心的这个毛病,肯定不能指望提醒他一次以后就变细心了。作为父母,发现他因为粗心而犯错时,该说一定要说,只不过每次说的时候最好克制一下自己,态度可以严厉,但别啰嗦,话不在多,而在于恰当,不要一直说一直说地唠叨,要给孩子时间消化。

之后如果他又因为粗心犯了错,那就再批评再强调。不要简单地重复说过的话,可以根据当时的具体情况,选择另一个角度或者换种说法,这样孩子厌烦和逆反的心理才可能降低。

其实关于唠叨这事儿,说不好听点儿,就是说话的人太过自我,只想着把自己想说的一股脑地倒出来了,喋喋不休地发泄自己的情绪,全然没有考虑“听”的那一方的感受。

表面上看,唠叨的家长是为了教育好孩子,实际上要我说,越是这种表现的家长,越是说明了他自己内心充满了焦虑,他只不过是在通过对孩子反复不停的说教来宣泄自己的焦虑罢了。当然,也不排除另一种可能,就是他除了不停重复地说,估计也不懂别的方法吧!

总之,无论是面对孩子,还是其他的“听众”,准备开始说教前,不妨多从对方的角度考虑一下

,再好的东西如果反反复复强加于人,就会和杰米扬的汤一样令人讨厌了。起不到作用的唠叨,还是忍住少说吧!