中央之国的形成 [第52节]

作者:温骏轩

编辑:尘埃 / 主播:兆斌

长篇连载,每周更新,菜单栏可查阅目录。下载地缘图集在VX对话框回复:地图

在西汉金城郡所涵盖的:

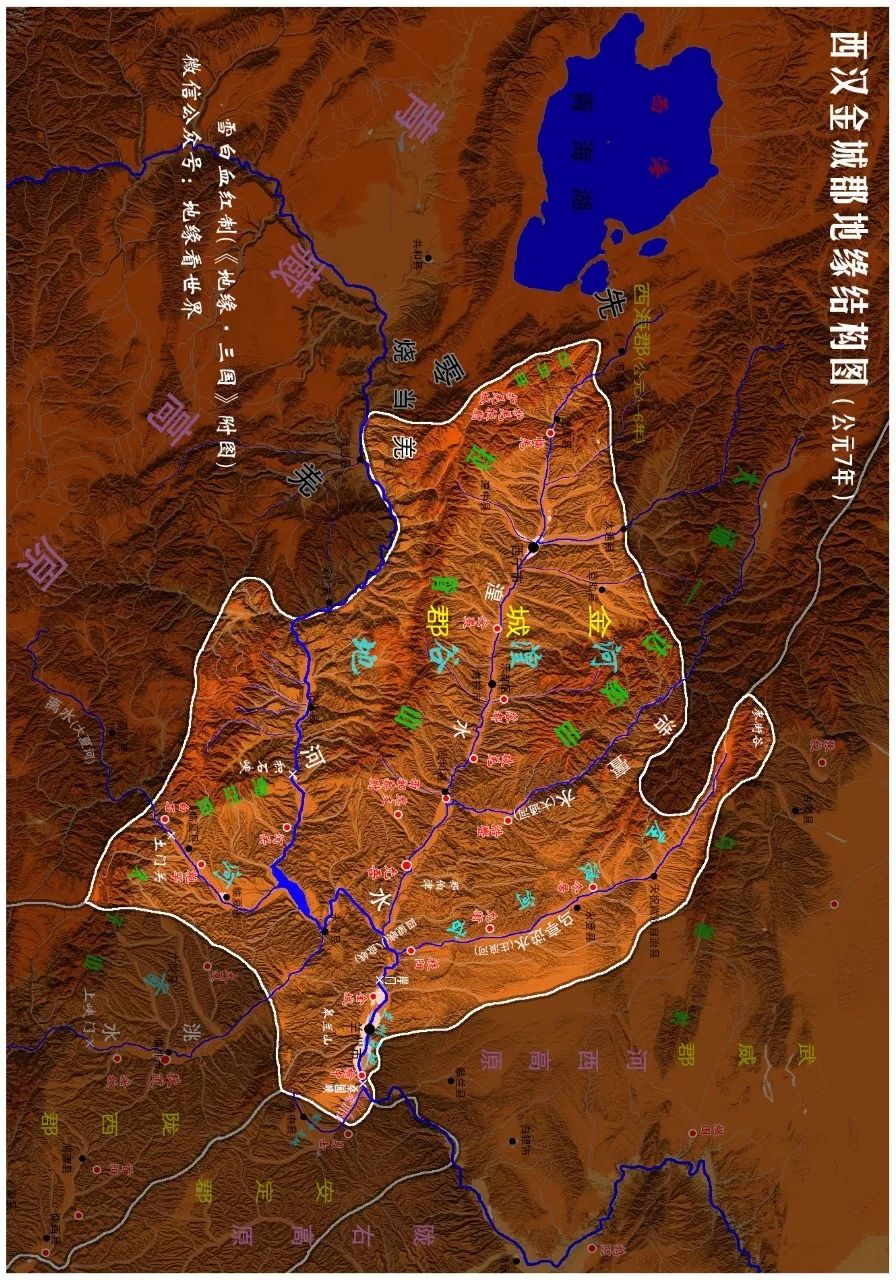

兰州盆地、庄浪河谷、河湟谷地、河首地区等四个地理单元中,河湟谷地是最晚建立直接统治的板块。

金城郡成立之时(公元前81年),总共只有七个县;

分别是金城盆地的:

金城县、榆中县;

庄浪河谷的:

令居县、枝阳县;

河首之地的枹罕县、白石县;

湟水下游的允吾县。

其中允吾、白石两县甚至都还是伴随着这个新行政区的建制而新设的。

没有正式置县,并不代表汉朝没有统治河湟地区。

在一场羌乱平复后(公元前111年),帝国开始在河湟地区沿河谷设置名为“亭驿”的小型军事据点

,以向汉王朝通传羌人的动态。

为了维持这些亭驿的运转,还在它们周边开垦少量通常以刑徒为劳动力的“公田”提供补给。

比如刚才提到的浩门、允吾两县,都是由这些汉武帝时期的亭驿升级而来的。

后来的青海省会西宁市的行政起点,亦是当时设置的“西平亭”。

这当中要重点提一下允吾的位置。

在金城郡中承担郡治任务的并不是金城,而是这个位于湟水下游的新县。

其位置在今天青海省民和回族土族自治县与甘肃省永登县交界处。

至于说允吾城到底是在青海还是甘肃境内,目前还不是十分的确定。

能够认定的是,允吾县和金城郡的设置,意味着汉朝对河湟谷地的管理模式,发生了微妙的变化。

让人感到一丝奇怪的是,从汉匈河西之战到金城郡的设置(公元前121年——前81年),时间过去了整整40年。

事实上,此后又过去了20年(公元前61年),汉朝才通过一场战争在河湟建立直接统治。

既然拥有强大武力的汉武帝,在河西之战后能很快决定在位置更偏远的河西走廊设郡,又为什么没有顺势将同样有农业潜力,同时与陇西相连的河湟设置郡县呢?

问题的答案是:

羌人更容易统治。

这里说的“容易”是与匈奴或者说北亚草原民族相比较。

很多时候,羌人被笼统的归于“游牧民族”范畴。

先且不论这个论断是否准确,即便都是游牧民族,受生存环境的影响,在地缘特点上也存在很大差距。

大家一提到游牧民族,脑海中往往浮现出一望无际的大草原景象,然而游牧环境并非只有这一种。

比如你一眼就能看出,那些纵横于欧亚大陆腹地、骑着蒙古马游牧的黄种游牧民族,与在北非及阿拉伯半岛,以单峰驼为主要骑乘工具的白种阿拉伯民族,属于不同的类型。

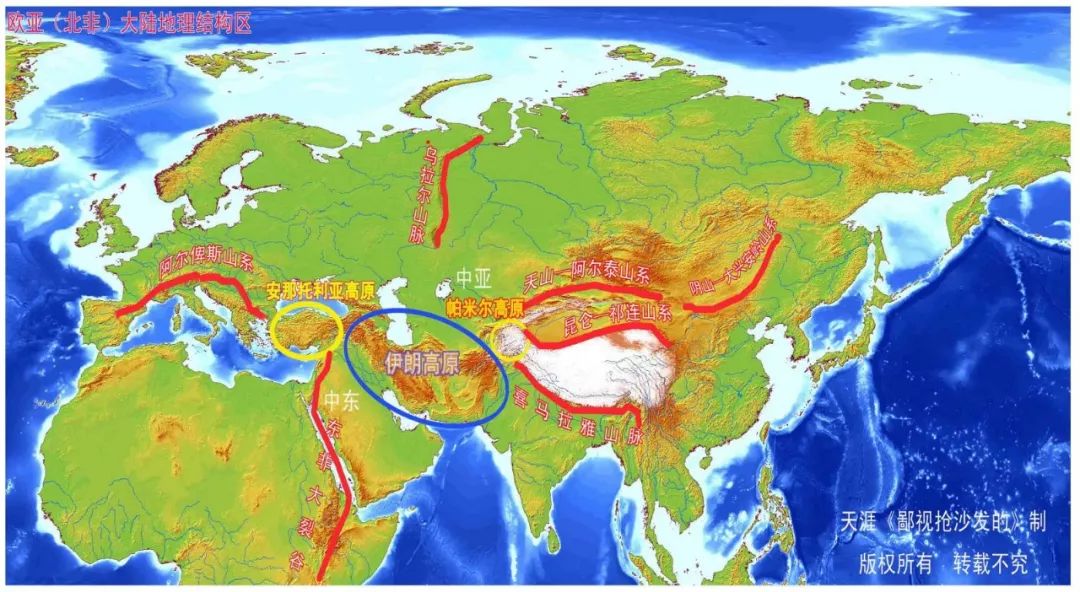

大家脑海中的典型草原景象,源自于欧亚大草原。

在欧亚大陆腹地,从亚洲东部的大兴安岭,到欧洲中部的喀尔巴阡山脉之侧范围内,延伸着一条世界上最大的草原地带。

这片东西延绵6500多公里草原地带,就是“欧亚大草原”。

历史上困扰欧亚大陆边缘文明地带的游牧势力,大多源出于欧亚大草原。

欧亚大草原地带的降水区间,基本处在200-450毫米这个区间,生在这一区域内的牧草多属于旱生类型,种类成分则以丛生的多年生禾本科草类为主。

环境整体所呈现的干旱性,使之又被称之为“欧亚干草原”。

地势整体低缓加之草原带的连续性,让身处欧亚大陆的游牧民族,有机会周期性的整合成强大的草原政权。

这当中最典型的代表,就是匈奴、突厥、蒙古等民族建立的草原帝国。

反观羌戎部落原本覆盖的黄土高原,以及在西汉初期仍能保有的河湟谷地,情况就有些不同了。

每一种类型的植物群落都存在边缘地带。

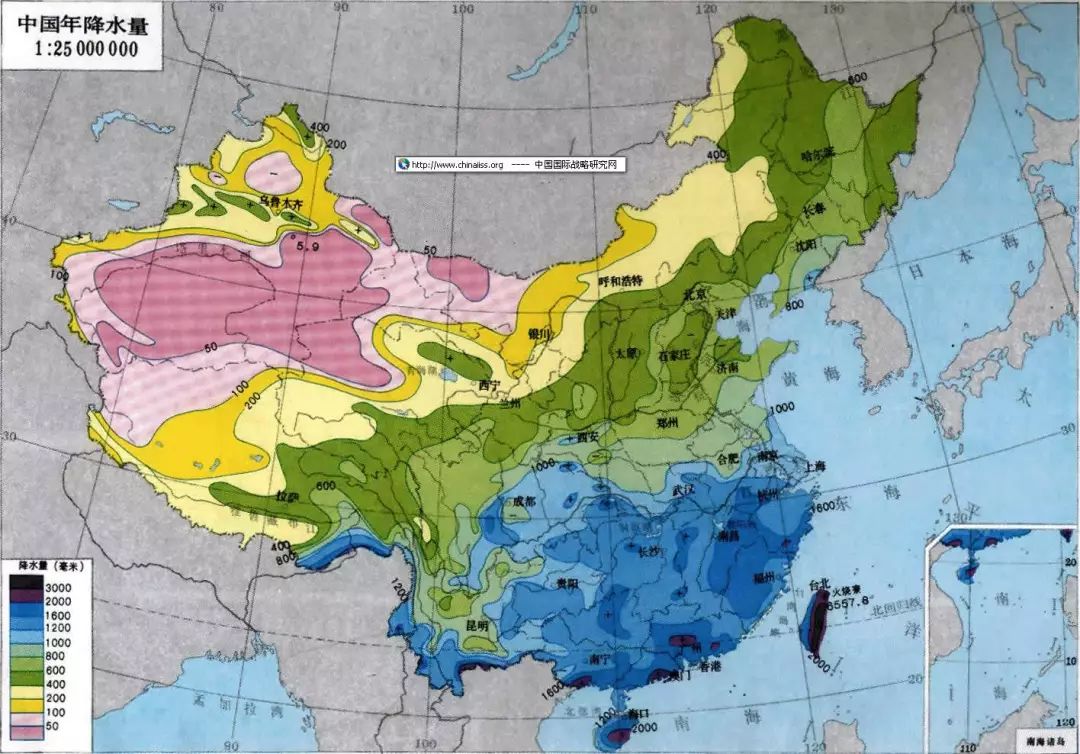

年平均降水低到200毫米的干草原地带,会呈现出荒漠与草原的过渡性,被我们认定为“荒漠草原”,而要是高到400毫米以上,又会呈现出更多森林特征。

这种森林、草原相杂的植物群落被称之“森林草原”地带。

至于草原和森林在当中的占比,则随着降水量的变化而变化。

降水越多森林的比例越高,反之则草原的面积占优。

一般来说,高于550毫米降水量的温带地区,就完全进入森林地带。

必须注意的是,这完全不代表草本植物就没办法在这条降水线以上生存,它们的生存区间比之树木们要大得多。

只是如果拥有高大叶冠和根系的乔木能够生长的话,会抢占掉大多数的阳光和水肥资源。

虽然小草们还是能见缝插针的长出来,但形成连片草原就难了。

而人类在温带开拓农耕区的行为,本质也可被视为用人工培育的,需要更多水/热资源的“草”,去抢占原始森林的空间,更具体来说是争夺温带阔叶林的生存空间(“针叶林”虽然降水足够,但温度太低)。

如果一片土地的原始状态,是阔叶林与草木植物(包括灌木)相杂的森林草原地带,那么它将有机会相容农耕与畜牧两种基本生产模式。

这意味着在游牧民族和农耕民族竞争中,理论上存在一个400-550毫米降水量的交叉区间。

在黄土高原地带,陕北高原、陇东高原、陇右高原,以及山西高原北部,基本都在这个区间内。

以原始植物群落结构来归类的话,整个区间可称之为“黄土高原森林草原”地带。

虽然“黄土高原森林草原”属于农耕者的舒适空间,但游牧者同样有机会从中找到草场放牧他们的牲畜。

理解这背后的原因,能够帮助我们解开一个谜题,那就是为什么曾经散布于黄土高原的羌戎部落,会经常被误解为“游牧民族”。

然而实际上这种归类并不准确,既然有部分土地适合耕种,并且农耕能够让土地承载更多的人口。

生活在黄土地带的羌戎民族没有理由,不在自己的经济结构中融入部分的农耕因子。

这种混和性同样出现在农耕民族身上。

今天,在降水不太充足的黄土高原上,农民们仍会通过放养小规模畜群,来利用那些无法耕种的土地。

此外,农耕文明的边界并不是一开始就确定的。

探索农耕文明的地理边界,是一个漫长的过程,期间充满着与游牧者的博弈。

如果将基本属性为农耕的华夏文明,历史认定为5000年的话,那么这一探索的时间跨度长达3000年。

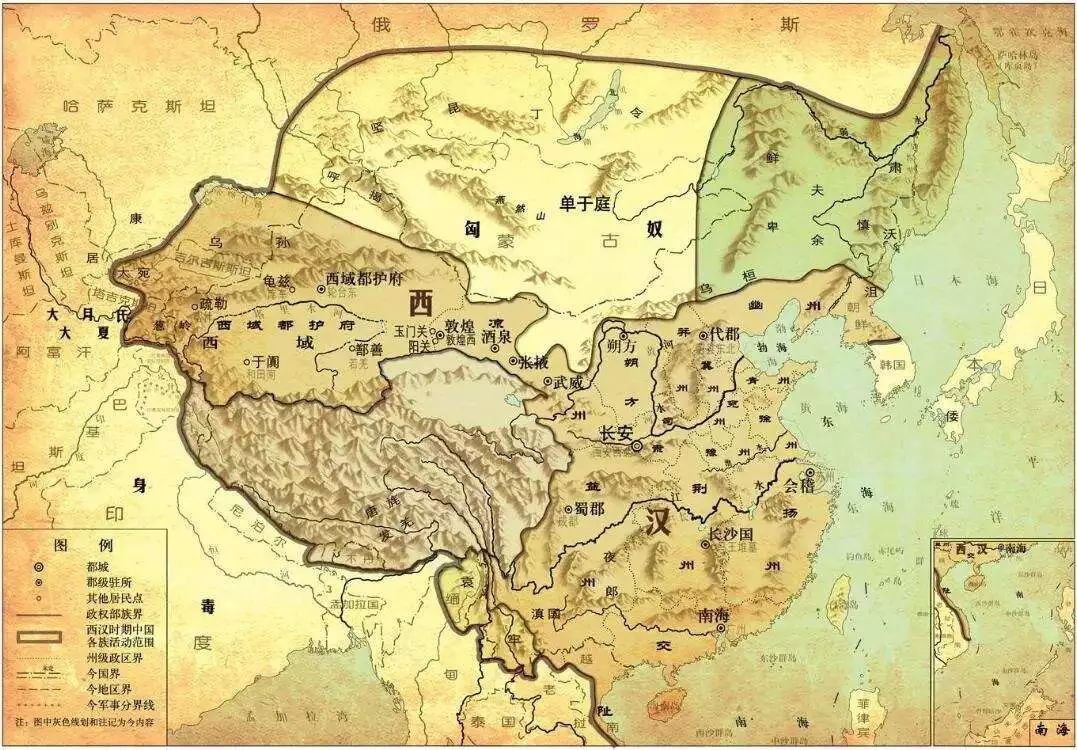

一直到2000年前,汉王朝将连续农耕区的外沿扩张到极限十五英寸等雨线,甚至通过灌溉技术运用,将与核心农业区相连的绿洲农业带,如河西、河套都拿下时,农耕文明在东亚地区的边界才算真正弄清

。

回到羌人的问题上来。

相信很多中国人,都能列举出几个北方草原政权的代表性君主来。

最起码成吉思汗的知名度,应该不会比秦皇汉武更低。

然而说到羌人政权和知名领袖,能够说出一二的就不会太多了。

这其中最根本的原因,在于羌人的生存环境及存在结构,与在欧亚大草原逐水草而居的游牧民族有很大的差异。

羌戎民族在生存环境上,要更为依托河谷地带,并且在生产方式融入了部分农耕成分。

河

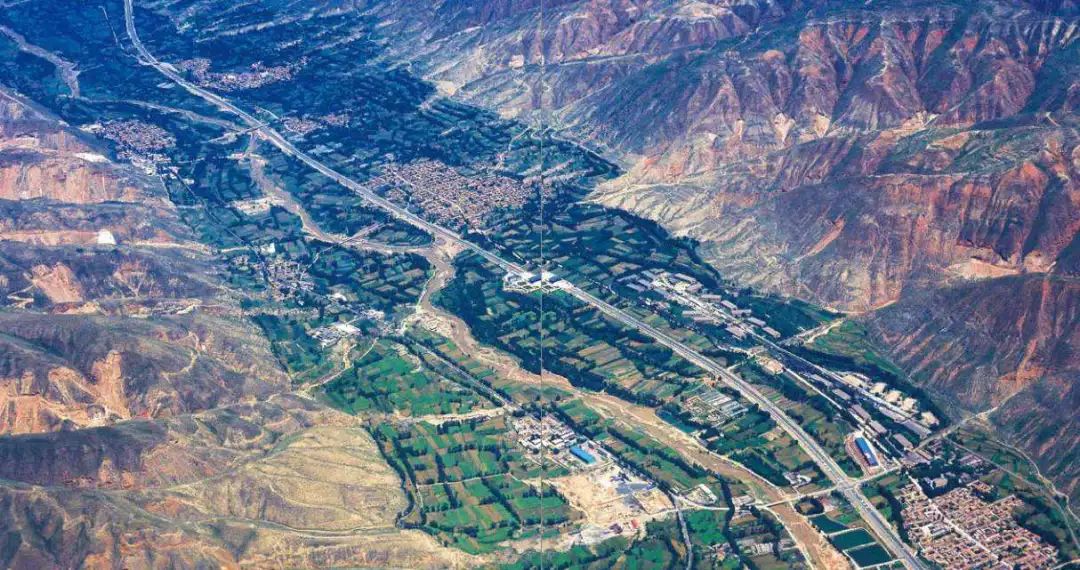

湟谷地并没有生成大型冲积平原,沟壑纵横是它的地理特点。

而在黄土高原,除去以关中平原为代表的几个大型盆地以外,其它部分同样表现为沟壑纵横状。

生活在这些河谷中的羌戎部落,彼此间即有共同性但又存在一定独立性。

依托原始的森林草原地貌,以及相较蒙古高原更多的降水,羌戎民族很早就开始尝试农耕。

而那些掌握了初级农业技术,并率先迁徙到大平原地区的部族,逐渐融合演变成了后来的华夏族。

典型的羌人部落,会依托一条河谷农牧。

以游牧经济要求来说,需要年复一年的在生长期各异的草场中转场。

整体环境越恶劣,转场的次数就越多、范围也越广。

由于海拔和地形的原因,山谷中存在着不同的气候小环境,使得羌人部落有机会在一条山谷中找寻找到适应各个季节的牧场。

比如春季时利用山地向阳坡带的干旱草原放牧;

夏季再转场到海拔更高、气温更低的草场避暑及利用生长期较晚的牧草;

天冷之后再到相对温润河谷深处躲避严寒。

除了可以在一条河谷中满足游牧需求以外,在温度及水资源都符合农耕需要的河谷平原,羌人也会开辟农田。

只不过一般并不会精耕细作,而是采取粗放的刀耕火种方式。

在播种季节洒下作物种子后,等到收获季节再前往收割。

为自身和畜群获得额外的粮食补给。

正因为如此,羌人的原始属性更应该被认定为“农牧民族”。

经济上的农牧兼备对羌人来说是好事,也是坏事。

说是好事,是因为他们不用像蒙古高原游牧民族那样,过着典型的逐水草而居的生活。

储存那些在河谷平原收获的粮食,更是增强了他们抵御自然灾害的能力。

说是坏事,则是在每条河谷都有可能自成体系的情况下,羌人部落兼并融合成为一体的难度,要高于北方游牧者。

以西汉初期生活在河湟谷地的羌人部落来说,大大小小不下二百个之多。

而如果不能结成同盟,就很容易被拥有中央集权体系的中原王朝分而治之,或者各个击破。

农牧结合的生产方式,还让羌人较之典型游牧民族,更容易受到土地的束缚。

蒙古高原上的草原政权可以周期性的从漠北启程,跨越千里攻击长城沿线。

如果在漠南遭遇中原王朝反击,又能当即选择穿越戈壁回到漠北。

但让羌人放弃赖以生存的河谷,做如此大范围的迁徙却要困难的多。

这同时也让他们更容易与强大的对手达成妥协。

从汉朝的角度来说,对河湟的羌人实施间接统治又何尝不是一种妥协呢?

除了更容易用政治手段招抚以外,汉帝国没有急于直接统治河湟之地,还在于农牧结合的羌人,较之匈奴人更为富足。

在汉军对羌人发动的历次战争中,动辄就能俘获数以十万计的牲畜。

要知道北方游牧民族之所以会常规性的侵扰农耕民族,很大原因是生产方式决定了游牧者难以储存物资。

一旦雪灾等恶劣气象,让那些活着的财产大量死亡,向农业区寻求补给几乎是必然的选择。

相比之下,在温润河谷地带农牧的羌人不仅能够自给,还能有多余的粮食用于出售和交换。

当然,以河湟谷地的农业潜力,如果让精耕细作的中原移民前来经营,势必会有更多的产出。

问题是人力是有限的,尤其是在河西绿洲,需要大量移民囤固边的情况下。

只要羌人愿意置于汉朝的管控之下,河湟的地缘潜力同样可以为汉朝所用。

一个距离现在比较近的案例,是后来的清王朝在屠灭盘踞北疆的蒙古准噶尔部后,向具备农业开发潜力的伊犁河谷上游,迁徙了不少来自南疆的绿洲农业带的农民,以为当地驻军提供粮食补给。

然而羌人过于分散的结构虽然不利于结盟,但并不代表不能结盟;

汉王朝可以用外交手段分而治之,匈奴同样有可能说动羌人一起来攻掠汉朝。

尤其汉帝国跨越黄河之后,的确进一步压缩了羌人的生活空间。

公元前63年,匈奴遗使与羌人中最为强大的先零羌联络,试图夺回河西走廊、打通羌胡通道,后者随即秘密与其它羌人部落结盟。

并向汉朝提出北出湟水,到汉朝那些不能耕种的土地上游牧。

从方位上来说,先零羌所要求的游牧之地,直接指向的是庄浪河谷。

单从从经济角度看,这个建议并没有什么问题,毕竟汉朝向边塞的移民主事农耕。

在这个农牧交界之地,还有大量草场被闲置。

问题是前面我们说了,

庄浪河谷是隔绝羌胡、连接陇右与河西的关键之地

,汉朝于此建立了令居塞并置护羌校尉。

而在河西之战前,庄浪河谷原本是先零羌的领地。

有观点认为,令居这一地名的来源便与“先零(令)”有关。

从这个角度说,先零羌比其它羌族部落更有欲望从汉朝手中夺回失去的领地。

就算不知道羌人暗通匈奴、秘密结盟的事,先零羌的这一要求也足以引起汉朝对羌乱再起的担忧。

早在公元前112年,当时的先零羌就曾在获得匈奴的支持后,联合其它羌人部落,对汉朝控制下的河首之地及令居塞发动过进攻。

汉朝于次年在河湟之地设置亭驿,加强对河湟谷地的控制,正是这场平羌战争所引发的地缘政治后果。

在汉朝明确拒绝先零羌的要求后,后者并没有听从,而是继承按原计划渗透到汉朝控制下的郡县中游牧。

公元前61年,在经过一系列摩擦之后,汉朝决定派名将赵充国领军,由金城出四望峡,溯湟水而上彻底解除羌乱。

史称“赵充国平西羌之战”。

值得一提的是,很多人都知道新疆尼雅遗址(也就是精绝古城)出过一块绣有

“

五星出东方利中国”的织锦护臂

,但不一定知道这块被裁作护臂的织锦其实还有一截,上面绣着三个字——讨南羌(鉴于汉朝已经征服了河西走廊,河湟谷地的羌人也被称之为“南羌”)。

这块全称为“五星出东方,利中国讨南羌”的织锦,大概率就是为赵充国出征河湟而织造的。

最终汉朝在这场战争中取得了全胜。

在赵充国的建议下,湟水谷地深处的三个亭驿被升级为县。

包括位于今湟源县的“临羌”;

海东市平安区的“安夷”;

海东市乐都区东部的“破羌”。

护羌校尉驻地亦迁至湟水河谷,并在积石峡口设置“河关县”,封堵河水谷地进入黄土高原的通道。

更为重要的举措是,将此次战役中所征召的步兵,留驻于湟水河谷

,在羌人所遗的耕地及先前已经开垦的公田上囤田戍边,让河湟谷地彻底变成汉朝的直接统治区。

在汉朝的实力碾压之下,原居河湟的羌人部落做出了两种选择,一部分希望继续保持独立的羌人退至黄河上游及青海湖区游牧;

另一部分则在汉朝于河湟建立的“金城属国”中接受汉朝的管理。

所谓属国,是两汉为安置归附的匈奴、羌等部族而设置的特别行政区。

行政上一般与郡平级,对上接受汉朝官吏(属国都尉)的管理,对内事务则按本民族习惯法运行。

对照现在的行政区划,相当于民族自治地区。

时至今日,正如大家所看到的那样,当下河湟地区依然存在的不少,生产方式上兼具农牧特色的民族自治地区。

将河湟谷地彻底纳入王朝的统治序列,并不代表羌人的故事就结束了。

羌人部落的地缘属性在此后又有哪些变化,尤其是进入东汉时期的变化和影响,在进入历史线之后会进一步展开。

下一节,我们将要把视线投入到陇右高原的西北部,从那里启程丝绸之路北线,进入河西高原及河西走廊。