正文

看到这个题目大家可能会不以为然,觉的如何读一本书还要你教?大家不妨想一想最近看过的几本书,他们主要讲了什么?你还记的多少?你学到了多少东西?

当然肯定也会有人说:“读书是一件享受的事情,为什么一定要学到东西呢?”当然你可以享受读书,也应该享受读书,但你不能把这个当作你什么都没学到的借口,

没有目的的阅读就是耍流氓。

阅读的目的

那么,既然不能耍流氓,我们阅读的目的是什么呢?

之前听彭小六的分享,他提到了一个概念,叫做

信息的不对称性

。因为他读的书比我们多,经历的比我们多,我们跟他的信息是不对称的,所以他比我们厉害。那怎么消除这种不对称呢?当然是阅读,而且是大量的阅读。

可能这样解释还不是很清楚,我们换一种解释,我们平时看很多书,有小说,有故事,有思维方式,有历史。我们收获的是什么?有的阅读是为了获得资讯和认知,就像是你读一本理论书,你知道这个道理,你记住了这个知识。有的阅读是为了获得理解,这种阅读一般是给你建议,或者教导你怎么做,怎么思考。

所以,阅读的目的是为了获得资讯和认知,或者是为了获得理解

我们今天要说的阅读主要是针对增加理解力的阅读。现在我们知道了,我们阅读是为了获得资讯和理解力。那么,在我们开始阅读之前,我们还要解决一个很关键的问题,

这本书是什么类型的书?我们不能拿着一本小说,说提高理解力,那不现实。

那书本应该怎么分类呢?我们可以按是否虚拟分,然后再根据认知类和理解类分。你也可以按图书馆的分类标准。不管怎样,你要有自己的分类标准,想要提高理解力就看实用类对的书,想提升认知就看理论性的书。

书本分类

本文引用彭小六的分法,他把书比作食物,分为主食类:主要指技能,实用类;美食类:文学,哲学,历史类;蔬果类:工具书和甜点类,娱乐和休息类。主食是我们的生存类,美食是我们的思想类。

我们今天主要讨论主食,实用类的。

主动阅读

现在,我们已经把书分好类了,我们应该想一想,为什么要读这本书,我可以学到什么知识,带着问题去读。

《万万没想到—用理工科思维理解世界》的作者万维钢,在书中说了一个有趣的现象,我们大脑会主动吸收与我们期待相同的信息,过滤我们不想看的信息。比如你哪一天买了一辆某某牌的车,你就会发现大街上到处都是这个牌子的车。

你越主动的去读一本书,你所收获的也越大,在阅读之前先想想你想要从书中得到什么?

阅读的层次

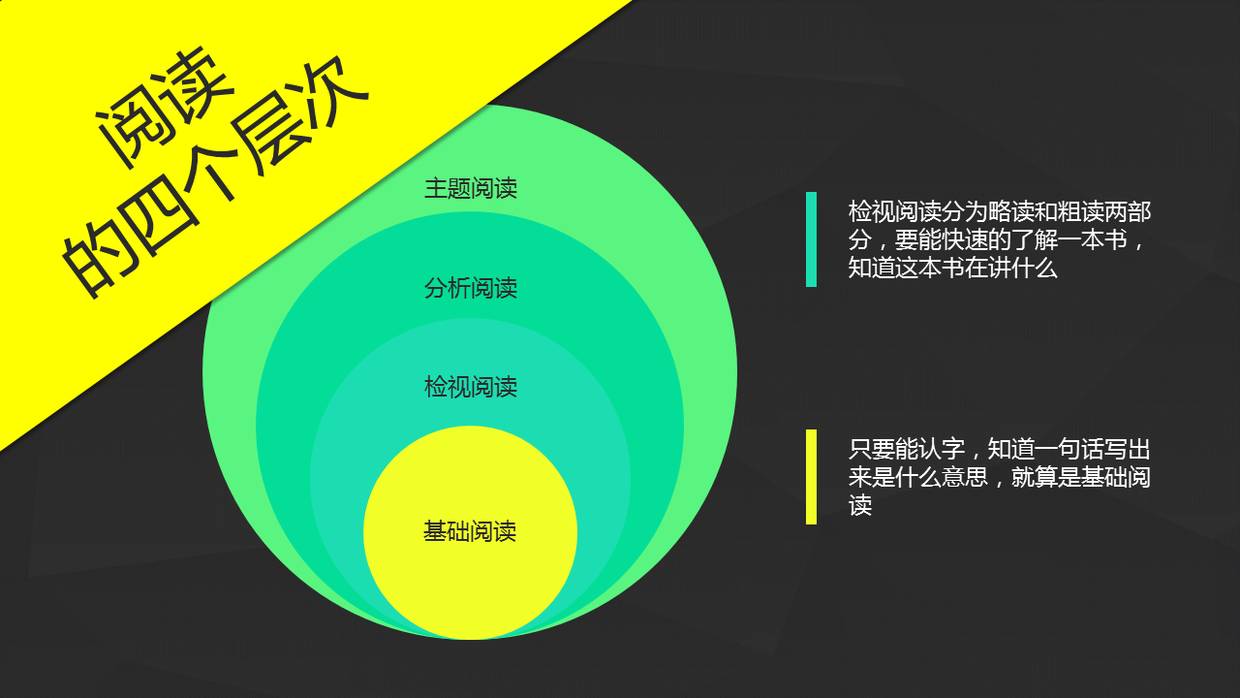

我们知道阅读一共分为四个层次,分别是基础阅读,检视阅读,分析阅读,主题阅读。

基础阅读指的是,你能认识这些字的意思,比如一个句子“鱼在空中飞”你知道知道鱼在空中飞,那么你就具备了基础阅读的能力。至于为什么在空中飞不是这个阶段考虑的。

快速阅读

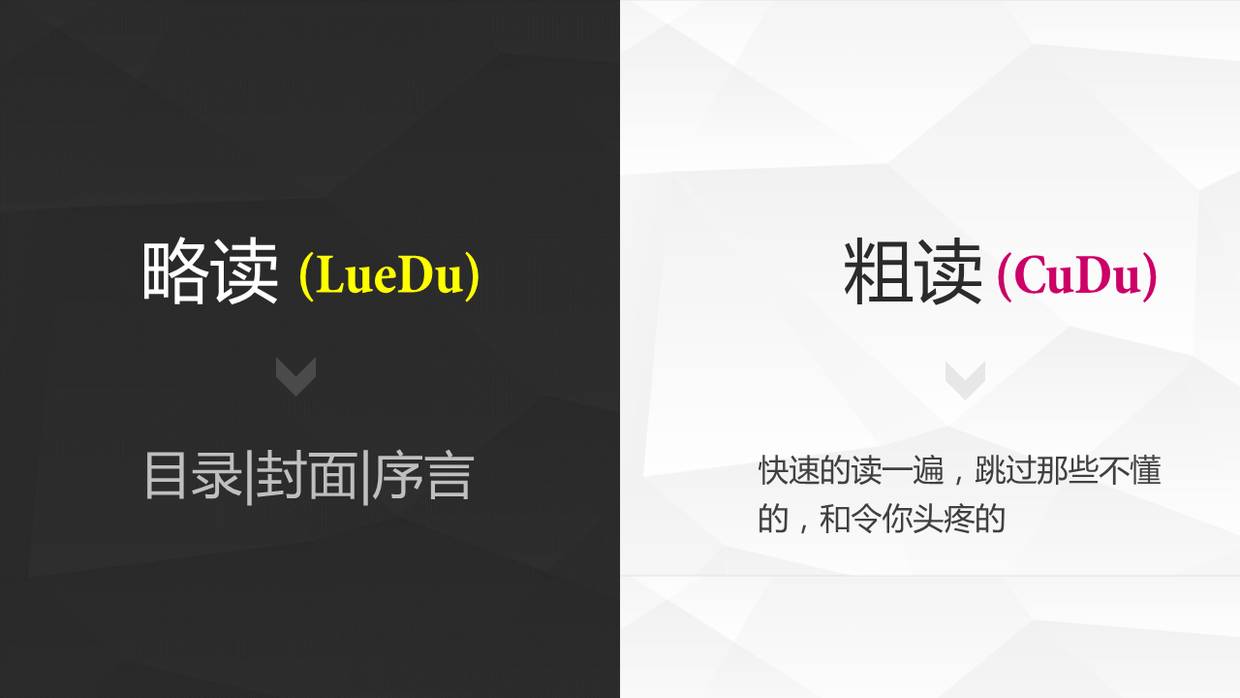

在我们开始阅读一本书的时候,要先学会检视阅读。检视阅读也有人叫快速阅读,检视阅读分为两个部分,快速的略读和粗读。略读指的是快速的看一本书的封面,目录,序言,翻开一些你感兴趣或者觉的重要的篇章。 寻找那些加粗和结论性的关键词,因为那往往是一本书的精华所在。经过一遍快速的略读你能知道这本书到底在讲了些什么,到底值不值得读。

值不值得读

如果这是一本值得读的书,那么我们就开始快速的粗读。粗读是指快速的浏览一遍书本,跳过那些你不懂的地方,先把整本书大概的看一遍,对书的内容有个大概的印象。而在此过程中,你要注意控制阅读的速度,对于重要的内容可以读的慢一点,对于那些无关紧要,或者你已经掌握的知识,可以加快阅读速度。

经过检视阅读,我们可以快速的吸收一本书的主要观点和精华,用20%的时间吸收书本80%的内容。在此阶段,你已经可以回答一些问题,比如这是一本怎样的书?整本书在谈论什么?

但我们依然还有很多问题无法清楚的回答上来,比如作者是借用怎样的框架,来发展他的观点?跟我有什么关系?作者是如何论述他的观点的?作者解决了哪些问题,没有解决哪些问题?

分析阅读

所以,我们带着这些问题进入阅读的第三个阶段——分析阅读。分析阅读是想要理解一本书的基本条件。在分析阅读这个阶段,

我们要做三个事情,第一个,弄明白作者写的是什么?第二个是:他是怎么写?第三个是:写的好不好?对不对?

分析阅读要做的三件事

第一部分

我们先来说第一部分: 写的是什么?

在这个阶段,我们同样要做三件事,第一件事就是给这本书分类,是的,你没有听错,就是分类,你可能会说,我们不是在检视阅读的已经将书本分类了么?,但那远远不够。

书的分类并没有我们想象中那么简单,即便是虚构与实用类有时都很难分清楚。比如通过讲故事告诉别人如何戒酒的书,应该归为实用类还是虚拟类呢?科学和哲学如何区分他们?一本实用性的书籍必然带有理论性,而一本理论性的书籍也有可能给出一些建议,又如何分辨呢?

所以,除非你对一本书足够了解,否则你很难靠标题,目录把它归类。拿实用类来说,一本论述性书的主要目的在于传达知识,任何一本书,如果包含观点,推论,理论,作者的表达是有根据的,那就是一本论述性,实用的书。

我们接下来说说第二件事,透视一本书。每本书封面之下都有一个骨架。在这个阶段,我们要做的就是找出它的骨架。把书本重要的观点,篇章找出来,看他们是如何组织成一个完整的架构的。我以前做笔记也喜欢这样做,看书本的目录,根据书本的目录,来总结书本的内容,列出大纲,第一部分说了什么,第二部分说了什么,他们之间有什么关系。一本好书,往往逻辑清楚,我们可以很快对的找出他的框架结构,像在这本书,结构就很明确,全书分为四个阅读层次,每个阶段又有不同的方法,和要求。

第三件事,要找出作者要问的问题

我们换个容易理解的说法,作者想要说明白一个什么道理,他想解决什么问题。如果能够熟练的运用前面讲的两点,那么找出作者想解决什么问题就会简单的多。而此时,你可能有注意,作者想解决的问题可能不止一个,你要学会如何分辨那个是主要的,哪个是次要的。

第二部分

现在我们来看看第二部分,作者是怎么写的?

-

炼字,找出重要的单字,透过他们与作者达成共识。这个可以分为两个部分,第一步是找出重要的字;第二步是确认这些单字在使用时的精确意义。就像这本书里面的“阅读”的意思,在大多数情况下,是指阅读实用性书籍。如果你将这个阅读理解成看小说,看教科书,就会发生理解偏差。

那什么样的字,才算是重要的字呢?

当然我们可以确定一件事,并不是所有的字都是重要的单字,它可能是一个普通的单字,也有可能是一个专业的术语。但是不管怎么样,如果作者在某些单字做了特殊处理,像加粗,斜体,划线,那你就要注意了,那很可能是重要的单字。还有另外一个重要的原则是,那些让你头痛的,或者是作者与其他作者争执的字,在很大程度是就是重要的单字。

-

如何确认这些单字的精确意义呢?

找到了关键单字,那接下来该怎么办呢?你一定要利用对上下文的理解,来推敲出这个字的意义。没有一个词是可以单独存在,它必然是和上下文的一个组合。一个单字有不同的意义,像我之前说的,阅读就可以指阅读小说,或者指阅读实用性书籍。同一个意义,也会有不同的单字,比如我们说的实用性书籍,和论述性书籍,在很大程度上他们是同一个意思。

-

判断作者的主旨

将一本书最重要的句子圈出来,找出其中的主旨。主旨往往是一个知识,观点或者建议。那么如何找呢?这个跟炼字有点像,找出重要的句子,然后理解它。很多作者往往会将这些句子加粗,或者划线,你只要找到它们就行。找到了重要的句子,如何正确理解主旨呢?最简单的办法就是用自己的话去概括作者的主旨,

不要用作者的话,不要用作者的话,不要用作者的话,这很重要

,因为这是检测你是否真的理解,能不能跳出作者框架的一个关键。在概括之后,试着就这个主旨举几个栗子。

在这基础上,我们还要思考一下,作者是如何论述的,是如何推理出这个结论的?你可以找几段你认为重要的论述,整理出主旨是如何一步步演化出来的。找出作者认为哪些事情是假设,哪些是能证实的或者有根据的,哪些是不需要证明,地球人都知道的。

评价

第三部分:写的好不好?对不对?

在分析阅读的最后一个阶段,就是公正的评价一本书。要知道正确的批评是对一本书最高的评价,只有通过批评,你才算真正了解一本书。因为能提出批评,证明你已经跳出了作者的框架和局限性,从更高的地方俯视它,指出它的不足。

这一点,我还是蛮有感触的,有时候写完文章发给同学看,她每次跟我说我哪里字写错了,要不就说写的不错,然后哪不错又不知道,后来我就不给她看了,因为我知道,如果她学不会如何阅读的话,不管我发多少遍都没有用。

当然批评不是随便批评的,在你批评之前,你首先要确定你是真的了解了。如果你不同意作者的观点,要理性的表达自己的看法,不要无理的辩驳或者争论。在做任何的评论之前,都要找出理论依据。不能说,我知道你说的是对的,但我就是不同意你的观点。

假设我们现在已经完全了解了一本书,并且完成了我们之前说的一系列步骤。这时我们就与作者站在了同一个阶层上,你可以跟他说,我不同意你的观点,不服来辨。

在这个辩论的过程中,你需要记住三个条件。第一,不要将情绪带到辩论中来;第二点,一场辩论是不会为假设而争吵的,化解同理心来阅读和辩论,不偏不倚。

你可以用这些概念向作者说明。

你的知识不足:

除非你列举的知识跟主旨相关,否则你没有任何理由,指责作者知识不足。

你的知识错误:

想做这个评价,你必须要能说明事实,论点要站的住脚。

你是不和逻辑的:

这就是说作者推论不合理,前后不连贯,或者前后事情不一致。

你的分析不够完整

——一个人的能力总是有限的,不可能做到完美,这是不可避免的。

主题阅读

主题阅读

什么叫主题阅读呢?如果说你在阅读一本书的时候,是进入到作者为你构建的一个世界里面,那么在主题阅读里,你就是自己的王,你要自己建立一个世界,然后把那些书,一砖一瓦的加入到你的这个世界里。

主题阅读六个步骤

那么如何,进行主题阅读呢? 我们一步步的来看。

第一步要先建立你的书单。

比如我要做一次关于知识管理的主题阅读,那我们应该去找市面上所有关于知识管理的书籍,然后建立自己的书单。

那么。这么多书,怎么建立自己的书单呢?有以下几个方法,

1.去当当网,京东网,或者百度直接搜知识管理,会出来一堆书单,我们可以把这些书单挨个去豆瓣网上看它的评分,如果分数在7.7以上,就可以购买了。

2.去知乎,或者微博上搜相关的文章,经常会有一些专业人士会发出书单,如果没有,不妨去分答上去问问这个领域的专家。

3.关注一些牛人的博客,看他们在看什么,这些牛人每年要看好多书,看完之后往往都会有输出,我们可以从他的输出来了解。

建立了初步的书单之后,第二步我们要进行检视阅读将这个初步书单给简化,最后简化成为几十本。

第三步就是建立自己的框架。

在这个阶段,你可以参考一本你觉的不错的书籍目录,把它的框架拿过来,然后在这个框架的基础上添砖加瓦。

第四步,挑出相关的章节。

主题阅读是最主动的阅读,掌控权完全在你手里,你要让书本服务于你,而不是相反。所以不管书本写的多好,只要跟主题没有关系就跳过去。找出跟你主题相关的章节,将它补充到你的框架中。

第五部,提出问题,整理答案。

主题阅读并不是说建个框架然后把那些内容复制粘贴过来,而是你要提出问题,他说了什么?为什么这么说?他是怎么推导出来的?,然后用自己的话,回答这些问题。

第六步,合并答案,归类到议题。

整理框架里的答案,并将同一类内容合并,进行筛选与甄别,标记适用范围。