作者:金叶宸

全文共 9082 字,阅读需要 17 分钟

—— BEGIN ——

其实支付宝做不好社交是非常正常的:

我知道,我这样说,显得非常武断,但是理由说来话长。所以我们就来聊聊,从我个人的视角中所理解的社交到底是怎么回事。

一、人是社交的人

我们先来搞明白,到底

人为什么需要社交

?

人类的社交行为是一个非常特殊的行为,包含了通讯、沟通、交流、协作、礼仪等许多互动行为的复杂机制。发展出这样一套复杂,为的目的在我看来可以用四个字概括:食色性也。

所谓食

:也就是吃的。或者可以引申为

个体的生存需求

。在看尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》的时候读到过一个很有趣的观点,他认为:

我们的直系祖先现代智人在与尼安德特人的生存竞争中表现出了一种尼安德特人没有的特质,就是现代智人非常擅长“八卦”。这使得现代智人的社会协作能力要远强于尼安德特人。最终在生存竞赛中,我们的祖先凭此笑到了最后。

姑且不论赫拉利对抽象话题“八卦”观点的对错,我对于他这套观点中隐含的另外一个看法倒是非常认可。生物群体的协作能力对生存非常重要。

卢梭认为,

社会是人类通过放弃一部分个体自由从而获得全体利益的一个契约关系。

作为动物个体的人类太弱小了。为了生存下来,人类学会了使用工具。但人类区别许多动物的特征除了会使用工具,另外就是非常强的协作能力,我们能协作处理非常复杂的任务。

而为了协作,我们发明了一套复杂的沟通机制和复杂的沟通工具——语言。并且同样为了保持协作组织的稳定与高效,我们还形成了基于日常社交行为的社会关系(当然,很多群居动物也有动物间的社会/群落关系)。

这套机制在后来人类文明进化的过程中不断完善,但内核始终保留着。哪怕在物质资源极大的丰富的今天,我们依旧通过社交来寻求工作的发展,业务的开展,提升和老板、同事、客户、合作伙伴之间的关系。这一切都帮助我们融入社会资源交换机制,保障我们的生存。

生存在现代社会中和生活在原始丛林中,有一点始终没变,通过社交、沟通才能让我们活下去。

所谓色

:也就是美色,吸引异性(当然,因为性向的多元,其实就是吸引喜好的个体)。如果说食代表人类个体生存的需求,那么色代表就是

人类个体的繁衍需求

。

很多人把这个当做社交的终极目的。从某种意义上说,也挺对的,如果把人类当做DNA信息的U盘的话,我们做那么多有的没的,其实最初就是为了把遗传信息传递下去而已。只不过,今天的人类已经不仅仅只是为了把遗传信息传递下去了而已。

基于这个需求,我们进化出了非常复杂的社交行为。

比如我们进化出了一套基于外表判断异性是否值得深入社交的机制。有一种说法是,在自然界,动物依靠观察对方的外表来判断对方是否健康,是否合适交配来繁衍后代。而这种能力与机制伴随遗传与进化,留给了我们现代人。

曾经有人试过如果把一个民族的几千歌女性的脸与五官轮廓照片做重叠,最后修正出一个虚拟的人的“大众脸”,再把这个“大众脸”给这个民族的男性看,大部分人都觉得这个脸挺好的。进而有人提出了:所谓好看的脸蛋,其实是在传递的是这个个体非常“普通”,没有非常独特不属于这个族群的“变异”特征,因为在自然界,独特的变异往往意味着“不健康”。

这种遗传机制影响了我们的审美。

而为了提高我们的“社交”的成功率,我们又发明出各种外表“欺骗”的手段,化妆、整形、PS——传说中的亚洲三大邪术(笑)。然后大家的脸都趋同变成一张脸,一张近乎标准“大众的美”的脸。让从脸蛋判断对象是否“健康”的机制彻底失效。

这些都在的社交产品中有着充分的体现,具体的,我会在下面的篇幅展开讲。

所谓性

:也就是本性。原本这句“食色性也”的翻译是:食色是

人的本性,是根本需求

。不过我这里借题发挥一下。我刚聊了,社交的目的有“食”也有“色”,然而在我看来,社交的另外一个目的就是社交本身。

社交本身已经是一种需求了。

很有趣吧,人类进化了几百万年,智人进化的了几万年,为了生存为了繁衍而进化出的社交能力,为了进化出这项能力,我们的生理结构也发生了改变(人类的舌头被进化配合发声以使用语言)。社交已经变成了我们的一种天性。我们生出来不需要知道为什么,不需要教育,就会开展社交。

我回忆了一下,我还在牙牙学语的孩提时代。当时的我应该没有什么明确的社交目的的意识,我最早的社交是怎么展开的。和小伙伴一起搭积木,抢别的小朋友手里的糖,把喜欢的玩具送给好看的小萝莉。

这些行为似乎没什么人教过我,我就想这么做,我这么做了,我就很开心。这叫正向反馈。

让我一个人待着,整天整天的不让我和别人说话,我就觉得无聊,就会难受,就会想要找点事情做做。这就是天性。

所以社交本身是可以提供天然的乐趣的。当然这种来自社交的天然乐趣对具体每个人作用程度是不同的。此外社交的乐趣还经常会混杂很多其他复杂的社会属性带来的乐趣,比如虚荣感什么的。

所以基于以上的思考,我总结出一句“人是社交的人”。对现代人而言,社交这件事,已经变成了刚需。

二、社交行为业务流

讨论完社交的目的,我们再来具体聊一下社交行为。

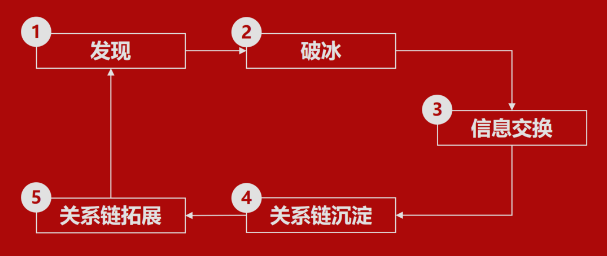

我长期观察我自己与身边的人的社交行为,总结出了一套社交行为的业务模型,给大家分享一下。

这里的五步我做下简单的解释:

-

发现:

发现社交对象,了解对方的基本信息。这个行为在线下可以理解成你看到一个好看的妹子的脸,然后你发现了她,关注到了她。

-

破冰:

从陌生转向认识的第一步,第一次的信息交换。这个行为在线下可以理解为搭讪。

-

信息交换:

通过交换信息加深互相的了解,通讯与交流的过程。

-

关系链沉淀:

交流过的人会沉淀为一种关系,被保存在你的“社交网络”中。这个环节举个例子,比如你考进大学以后就认识了一批同学,他们和你的关系沉淀在一个你心中叫做“同学校友”的社交网里。

-

关系链拓展:

通过一个认识的人的社交网络,进而认识新的社交对象的一个过程。这个过程在线下就比如,你的朋友把我介绍给你认识。

这里值得一提的是:我特别把破冰作为一个单独的业务环节拿出来了,本质上“破冰”是第一次“信息交换”。但对于我们的社交行为来说,破冰相当重要,因为人有一种“刻板印象”效应,第一次交换信息的方式、交换的信息,对社交中的双方未来的信息交换有着非常重要的趋势影响。

另外,破冰行为一般会有明确的对象,信息交换可以没有明确的交换对象;破冰往往是即时的,而信息交换可以是非即时的。这也是两个区别点。

这里我还要提到社交与社区的区别。

这句话我第一次听到是从nice的创始人周首的嘴里说出来的。对此我是深以为然的。社交与社区作为产品与功能的时候往往是一同出现的,这让人难以区分两者。

在非即时的信息交换中,产品形态看起来就是个社区。

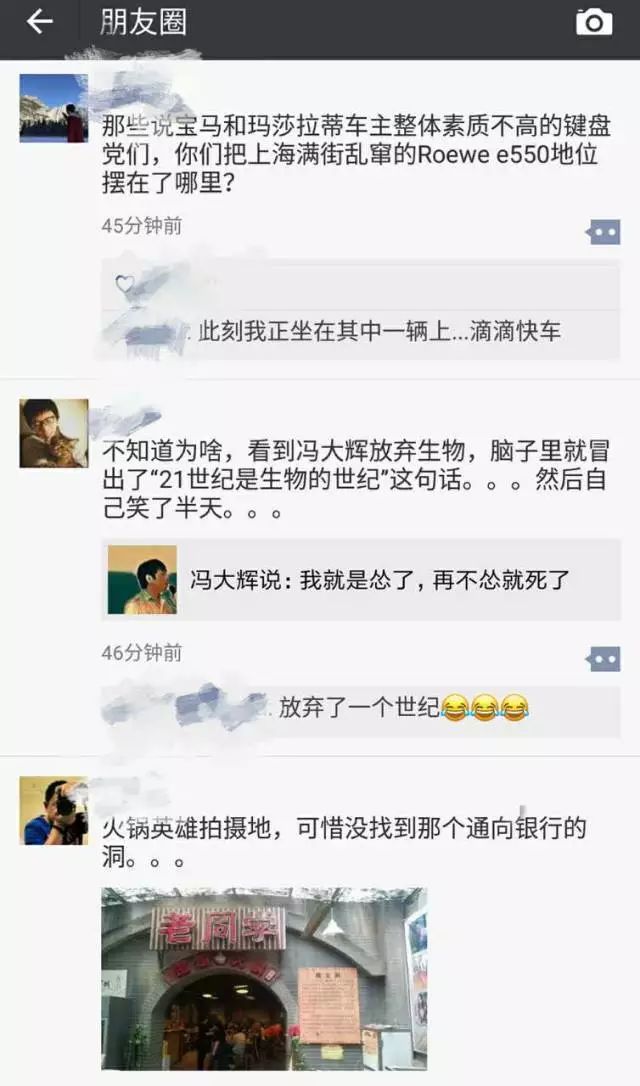

朋友圈就是个典型的在社交产品中内嵌的社区。

但如果按照周首的思路,完全割舍掉两者之间的关系,产品也是能够成立的。

比如,如果在社交产品中,完全不留存内容,产品能够成立否?

Snapchat证明了,在社交中,内容是为关系链服务的,所以即便把聊天记录这样的内容“阅后即焚”,社交本身也是成立的。

同样的逻辑,最近刚融了钱的当红炸子鸡Tiki其实也是一样的,社交中完全依托视频对话不做内容的瞬时留存这件事并没有使社交不成立。

反之,社区如果没有社交是否成立呢?

当年有个产品叫Secret(国内山寨版叫无秘),不知道还有人记得不,按个产品是完全匿名的,其实你连要加个人都难,不过一点都不阻碍大家上去刷八卦。舍弃了人与人的关系链的沉淀,完全依靠信息的社区产品也是是OK的(不过这产品会先读你的通讯录,其实也有预设的关系在里面,不过国内还有个叫秘密的产品当时是没有预设的关系链的)。

我曾经在朋友圈问过这样一个问题:

像我一样在知乎上关注的人不超过5个,提问不超过5个,连登录都不想登录,只把知乎当做数据库用的朋友有几个?

结果超出我想象的多。这不是一次严谨的抽样调查,但显然,很多人在使用社区的时候,并没有那么期望建设起一个社交关系。也很少会有人频繁通过社区产品进行日常社交。

在社交产品中,内容和社区只是服务社交的一个工具和功能,处在从属地位,这点是可以明确的。

在我看来,社交行为是人的一个自然行为,并不是互联网诞生以后才出现的。

所谓互联网社交产品,本质上只是把这个自然的社交行为给映射到互联网上,然后利用互联网信息交互超越时间与空间的特性,利用多媒体技术,来提升社交业务中的某一个或者某几个业务的效率与体验。所谓成功的社交产品,本质上都是在映射社交业务流的过程中做成了一些事情,从而成功的。

三、那些社交产品

既然我们认为,互联网上的社交行为是线下社交行为的映射,就单独的社交行为的业务流本质没什么区别,那么为什么我们更愿意使用社交产品呢?如果一个社交产品就够了,为什么会有新的社交产品诞生呢?

这里可以用俞军的那个著名的公式解释:

产品的价值=(新的体验-旧的体验)-替换成本

而如果我们把整个社交的业务流拆碎,然后再单独的来看看,在不同的环节上,具体哪些产品有过哪些巧思与功能是能够给我们带来极好的新体验增值的,哪些产品的功能与运营又会增加替换成本,从而建立起生态壁垒的。

1.发现环节:

案例:陌陌

亮点:增加发现社交对象的物理空间维度

陌陌这款产品的争议相当的多,当初被认为是“约炮神器”什么的。不过这倒都不是我最想聊关于陌陌的部分。

其实我记得我看过一篇唐岩的采访,说是附近的人这个功能陌陌并不是第一个做出来的,其实这个功能刚做好,微信类似的功能就上了,当时唐岩其实挺紧张的。

我倒不是说陌陌今天的成功全部都靠了这个功能的功劳,不过这个功能是个很典型的利用互联网提升效率和体验的案例。

因为很长一段时间里,受到脸书的小札的一套理论的影响,SNS很长一段时间都流行“六度连接”模式的“发现”环节。当时的产品大多通过“关系链”来给用户推荐可以社交的对象。

而陌陌推出的这个“附近的人”确实在很长一段时间成为了陌陌的一个标志性的功能,以一个新鲜的维度来发现身边可以社交的对象。

这个功能就像是线下的你在一个地方站着看美女帅哥,你一天扭断脖子才能看几个,但是基于地理位置,通过互联网扩大了你的搜索半径。原本你目力所及的范围里,可以被浏览到的用户可能只有几百个,而现在半径2公里画个圈,可以被浏览的用户何止成千上万。

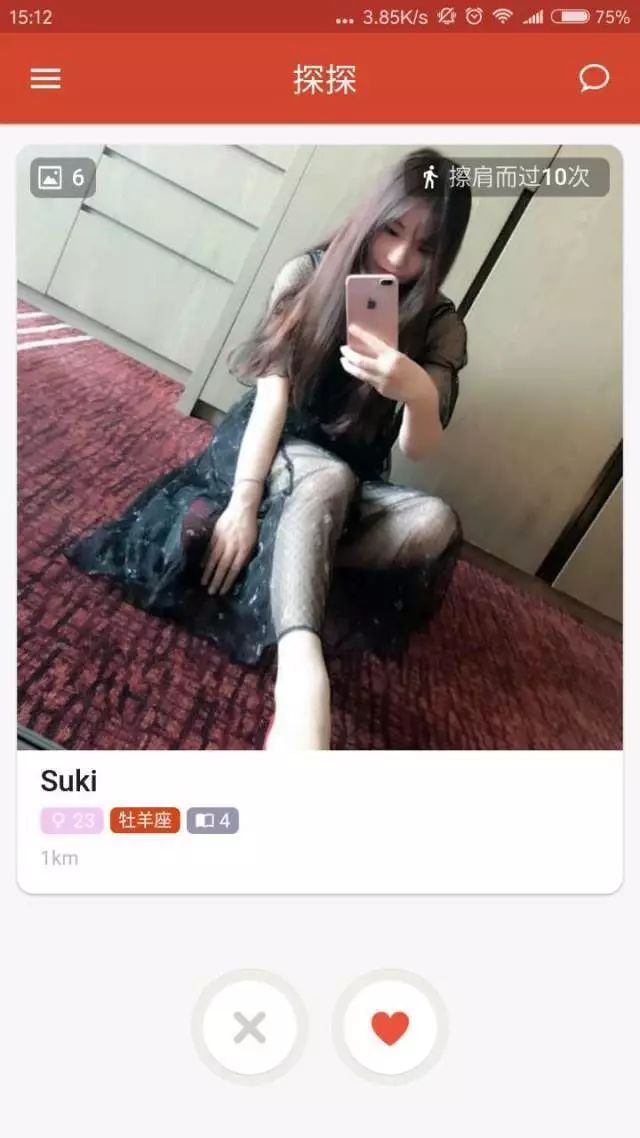

案例:tinder、探探

亮点:看脸

左划打叉,右划喜欢。看头像决定要不要交朋友的简单设计。从产品角度,这是做赤裸裸的表达社交的发现环节最重“看脸”的一个产品设计。把看脸的选择的效率放大到最大化,以至于成为整个产品的核心功能。

类似的看脸逻辑在新兴的“视频社交”身上其实也是一样的。如果我们打开monkey或者Tiki其实本质逻辑是类似的,只不过把图片升级到短视频和直播视频而已。整个交互体验上提升了不少。

不过探探和tinder这类产品要升级一个视频功能出来也不难,毕竟是一套逻辑的东西(笑)。

案例:星座城

亮点:把星座当做一个标签的话,也是一种新的标签维度

我们不讲星座的科学性,就讲讲如果这个世界上把性格分成一个3个维度12个类型的分类组合,那么基于这个复杂的标签体系下面,让用户发现合适自己的“性格”的社交对象,这件事其实也挺有趣的。

星座类社交的本质就是给用户打上标签,然后在一大堆标签里找配对。基于这种全新的维度的话,其实和基于地理位置的维度一样有新鲜感。至于到底靠不靠谱,有没有效,谁知道呢。有趣不才是最重要的体验么?

2.破冰环节:

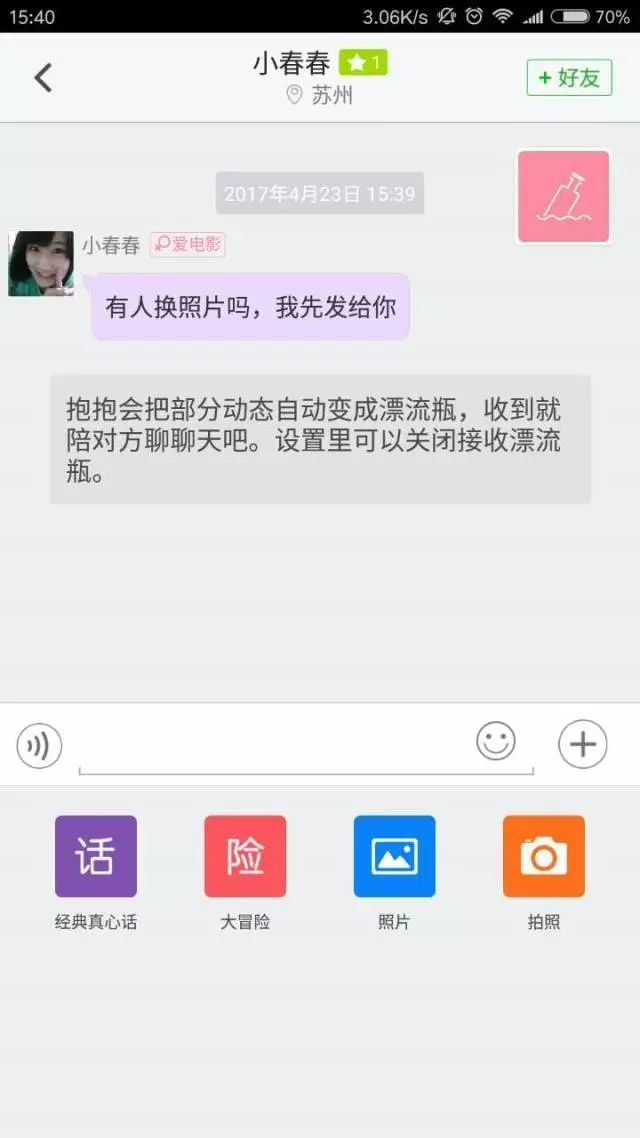

案例:抱抱、玩吧

亮点:既然不会搭讪的话,就让我们玩个小游戏吧

破冰作为第一次交换信息的特殊环节,其实是很多社交用户最大的“痛点”之一。大家除了不能承认的“丑”以外,最能承认的自己不善社交的缺点大概就是不会“撩”了。也就是不擅长搭讪,开启话题。

微信为了解决大家不能好好开口讲话的尴尬,让两个人加完以后,自动给双方发个提示消息“你已添加XXX,现在可以开始聊天了”。不过这么干的台词,对于很多语言障碍的朋友依旧是相当的不贴心。

于是就有人利用了类似我在UGC社区那篇里讲的套路,既然你们的智力不够编搭讪的话题,我就给你们编好能反复用的套路吧。

所以抱抱的套路就是给你们设计点小游戏可以一起玩(我觉得抱抱的产品经理一定经常去KTV玩)。

另外一个是玩吧,他们公司索性就叫默契破冰科技,可见这公司的CEO对破冰这事儿到底有多大的怨念啊。玩吧的思路是,先别急着认识别人,上来先玩游戏,给你们制造一个“场景”,自然在这个狭小的“场景”中互相就互动起来了,破冰这件事在发现社交对象的同时就被完成了。

不过游戏做得越来越复杂以后,玩吧倒越来越不像个社交产品,更像游戏平台了,真是无心插柳柳成荫啊(笑)。

案例:same、say(老版本)

亮点:聊天可以从评论开始

same这个产品是非常有趣的,UI或者逼格啥的都是其次,最让我拍案叫绝的是他们做了一件很神的事情。如果你在一个频道里(一个大的话题或者主题区)别人的照片下面评论,你的评论会变成一条消息发给对方,对方回复你的评论会变成一条私信展示在你的私信里。

因为评论是相对半公开的,而且匿名社区,并不会有太大的压力,重点是话题是对方已经为你制造好的了——Ta的照片或文字视频,这对于很多人来说要比对这某个具体的人找个尴尬的话题开启破冰的谈话要容易多了。

就像我之前说的,破冰往往是针对某个具体对象的,信息交流可以不是。但是利用信息交流和破冰的模糊边界,叠加出的这种轻松的破冰设计,确实值得称赞。

另外还有个有点奇葩的产品叫Say。

这玩意儿产品主体把私信藏的非常深,核心是个一个评论版,所有人都是围绕着短视频在评论聊天,我觉得他们只要向Same再学习一步,可能就迈过去了。(不过这家貌似现在转型做多人视频社交了…听说还是个新一代约炮神器…)

其实类似的设计逻辑在微信朋友圈里也见过。

当然诸如此类思路设计的产品很多,比如星座城可以自然的以星座做破冰话题。只不过能够把产品功能与底层逻辑接合的这么巧妙的案例不多。

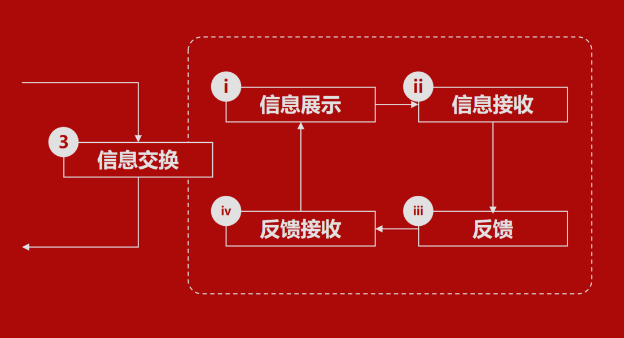

3.信息交换环节

案例:微信朋友圈

亮点:在一个满是熟人的社区里发“广告”

朋友圈的图我就不发了,应该没有人不知道朋友圈长啥样。值得一提的是朋友圈这么个中国最大的熟人社区产品是微信这个中国暂时最大的社交产品下的一个功能。

朋友圈这个产品最有趣的地方是,我们要做信息的交换是可以有即时的和非即时的。微信本身是做即时通讯的,而朋友圈就是做非即时的信息发布的。没错,微信通过朋友圈这个功能把非即时的场景的信息交换的需求给满足了。不得不佩服这种大开大合的设计思路。

如果没有朋友圈,我每天停留在微信的时间可能至少得减少一半以上。

此外朋友圈还替代了一部分破冰环节和发现环节需要的功能,作为最主要的信息展示板,起到了辅助社交的作用。

案例:Bitmoji、QQ厘米秀、Glphy

亮点:也许我们没法用字表达的事情可以斗图

在线上社交中,很多情况下,用文字也好、语音也好,很多事情还是没法很好表达,比如情绪啥的,用表情就很容易了。

所以就有人在表情搜索和表情的自定义、个性化上动脑子。这在即时信息交换上提供了更好的体验。

Biimoji做的是个性化表情,Glphy是gif动图的搜索。

这两个国内的做的比较好的我还没怎么太见到,类似Bitmoji也就是QQ的厘米秀,类似Glphy的有一家Soogif。有兴趣的朋友可以去瞅瞅。

另外这个方向其实国外有很多超前的东西,比如做表情和动作捕捉再生成即时动画的rigface,还有小札刚发布的facebook spaces(我总觉得这个名字不吉利)。改善信息交流体验应该会是个长期的课题,而且受到技术驱动的影响很大。

4. 关系链沉淀环节

案例:微信

亮点:我所有的主要联系人的关系链全沉淀在上面了

没什么好多说的,来得早,来得巧,来得猛。我所有的关系链,不管工作、生活、朋友、兴趣,所有的社交关系链都沉淀在这一个产品上了。

这里我们要说一下,所有的社交产品中最强大的一个壁垒叫做:关系链壁垒。因为关系链的留存是社交的核心,关系链也是社交产品最大的资产。

微信能做到这一步其实只因为他们单纯的做好了一个通讯工具。

陌陌为什么还没有这么厉害,因为陌陌有个标签,一个认知,不是约炮,是陌生人社交。其实陌生人社交是一个伪命题。我思考这个问题思考了特别久。

你想,什么叫陌生人,狭义的说,就是不认识的人。那么社交过一次不就不是陌生人了么,狭义上至少不是了。

广义上说呢,陌生人就是相对“熟人”的“不那么熟的人”。也就是和一个人核心社交圈有区隔的人社交圈。

而社交在社交圈里发生,在关系链里发生,主要的社交圈会占走更多的社交的时间,于是马太效应发动,更多的时间花在服务主要的社交圈的工具上,更多的关系链的拓展就发生在服务主要的社交圈的工具上。

明白了么,陌陌上沉淀下来的社交圈也不是一个人主要的社交圈。所以这个壁垒是不如微信厚的。别说陌陌,其他的陌生人社交在走到关系链沉淀的时候,基本都会被微信把关系链给吸走。因为中国人偏好用一个产品关系自己的全部的关系链。就这么简单。

至于支付宝,这里可以插一下:支付宝连陌生人社交都做不好。在用户的认知里,支付宝是个钱包。中国人,没有人喜欢把钱包展示给陌生人看的习惯。这个认知只要不变,支付宝就永远不可能成为一个社交产品,加多少社交功能和社交页面权重都白搭。