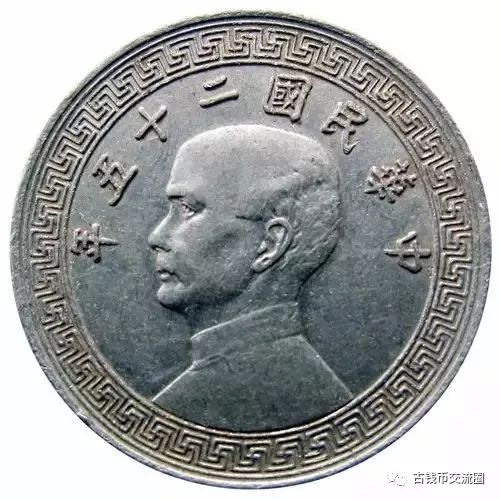

奥地利造民国

25

年伍分镍币(正)

孙像镍币是法币的辅币,正面为孙中山先生侧面像和民国纪年,背面为布币图及面值。该辅币

1936

年开铸,至

1943

年停铸,于

1949

年退出流通,因国民政府未加以充分回收,现今存世量很大。进入收藏市场后,成交价低廉,加之书刊杂志宣传少,泉友们对这类镍辅币始终不屑一顾,长期被市场边缘化,属极冷门品种。笔者前后花费了

3

年时间,才收集到曾流通过的全套仅

21

种版式的孙像镍币

(

试铸未流通镍币除外

)

。在此,笔者就孙像镍币的产生背景、铸币历程及一些鲜为人知的历史事件、镍币版式、收藏难度和真伪鉴别等问题作如下考述。

产生背景及铸币历程

自

1935

年

11

月

4

日实行法币起,孙像镍辅币伴随法币应运而生。

1936

年

1

月

11

日国民政府公布《辅币条例》:第—条规定了辅币之铸造专属于中央造币厂。第二条规定了镍辅币成色为纯镍,拾分镍币直径

21

毫米,重

4.5

克;廿分镍币直径

24

毫米,重

6

克。第八条规定了伪造辅币及妨害辅币信用者,依法惩治。

据《上海造币厂志》等资料记载,

1935

年

12

月

21

日上海中央造币厂开始生产伍分、拾分和廿分三种镍辅币,次年

3

月

1

日流通市场。当时镍原料国内无生产条件,因此镍片、坯饼及部分成品均向美国和奥地利厂商订购,部分镍饼向美国斯克威公司订购。铸币所用原模由意大利人

L

。乔奇雕刻,压印模具由美国费城造币厂制造。据

1941

年

2

月

28

日《中央造币厂会计处拟送该厂历年铸币概况函》记载,截至

1937

年

8

月上海战事发生止,中央造币厂所铸成辅币并交由中央银行发行的数量为:伍分镍币

7404

万枚、拾分镍币

7198

万枚、廿分镍币

5025

万枚。

另据耿爱德《中国机制币史》等资料记载:

1937

年,奥地利维也纳造币厂为中国生产镍币。

1938

年夏,共铸造了伍分

2000

万枚、拾分

6000

万枚、廿分

4000

万枚三种镍币运到中国。镍币的尺寸、重量和图案与当时中国流通的镍币基本一样,唯一不同之处是在已有的镍币背面古钱图案下刻上英文字母“

A

”

(Austria

之第一个字母

)

,标记者即为奥地利制镍币

(

图

1

、

2

、

3)

。

1937

年

8

月

13

日,日军侵占上海,中央造币厂停止生产。

10

月

27

日,中央造币厂厂区被日军侵占。之前,中央造币厂被迫内迁,在重庆设立办事处,相继在武昌、兰州、昆明、桂林、成都设立造币分厂,铸造辅币。

武昌分厂

1937

年

8

月

14

日,中央造币厂在上海古拔路

(

现富民路

)

设临时办事处,处理人员遣散,设备物料运往武昌事宜。

1938

年

8

月,奉命派员赴武昌,接收前武昌造币厂的厂房机器设备。

9

月

1

日,成立武昌分厂。

12

月,中央造币厂

798

名工人除派赴武昌分厂

330

人外,其余均遣散、

1938

年初铸造铜和镍辅币,

3

月

21

日停铸,同年

10

月汉口沦陷。

兰州分厂

1938

年

4

月,财政部在甘肃造币厂旧址筹设中央造币厂兰州分厂,派甘肃省财政厅长梁敬淳兼任分厂筹备主任。同年

11

月

l

日,兰州分厂正式成立,

1939

年

11

月奉财政部令停铸。

昆明分厂

1939

年

5

月,财政部长孔祥熙指令中央造币厂将重庆办事处移设昆明,仍在渝市酌留少数负责人承办重要公务。

11

月

10

日,奉财政部令接收原云南铜币厂,改名昆明分厂,每日可铸造镍币

30

万枚。后由于铸币成本高于面值,

1942

年停止铸造。其铸币数量见上表:

桂林分厂

1938

年

3

月,财政部令中央造币厂将一部分机器运往桂林。

1938

年

5

月,成立桂林分厂。《钱币博览》

2009

年第

2

期刊载严绍林《民国中央造币厂桂林分厂》一文,详细描述了桂林分厂铸造镍币的全部过程,现摘录如下:

1938

年

5

月

24

日,中央造币厂桂林分厂在鲁班庙临时工场开铸镍币,至年底平均日铸

30

万枚。其间临时工场共铸面值廿分、十分、伍分的镍币

5143

万枚。

1939

年

1

月

18

日,中央造币厂桂林分厂正式开工。生产镍辅币,当年生产三种面值的镍币

3081

万枚。由于金属材料价格高涨,

1939

年下半年,流通硬币币材的价格已超过面值,于

1940

年全部辅币改用合金材料。

1940

年

3

月

18

日,桂林分厂开铸新的十分铜锌镍合金辅币,由于物价涨幅过高因已不适合市场需要而停铸。该年桂林分厂共铸一、二分铜辅币和五、十分镍合金辅币共计

11966

万枚。

1942

年

1

月,鉴于市面上十分辅币已嫌过小,停铸十分辅币,开铸廿分、半圆辅币。至年中,因货币贬值加快,成本增加,再停铸廿分辅币,减少半圆辅币产量。故全年仅铸十分、廿分、半圆辅币共

4360

万枚。

成都分厂

1937

年

11

月,奉财政部令接收成都造币厂,成立成都分厂。

1938

年

5

月,成都造币厂开始安装新从上海中央造币厂拆卸下来运到的机器。同年夏开始铸币,参照上海造币厂的铸模。据《四川省志·金融志》记载,从

1938

年

7

月至

1939

年底,该厂铸造纯镍币伍分约

330

万枚、十分约

8461

万枚、廿分约

4720

万枚。从

1940

年初至

1942

年底,该厂开铸新的铜锌镍合金辅币,其中,伍分约

10988

万枚、十分约

15190

万枚、廿分约

1838

万枚、半圆约

2858

万枚。

镍币的诞生生不逢时,由于战争时期物资严重缺乏,物价飞涨,法币贬值,镍辅币材质的成本已超过面值,以致流通在市面中的镍币逐渐被藏匿或收购。

1939

年

12

月

30

日,财政部代电,政府对辅币条例部分加以修订,减轻单枚辅币重量,改变合金成分,并于

1940

年

2

月

13

日财政部公布《修正辅币条例》,规定“十分辅币重

3

克,五分辅币重

2

克,成色镍

18%

,铜

55%

,锌

27%

”。为何条例将辅币的镍含量只降到

18%

而不是更低?笔者认为:这是由于金属铜镍之间彼此可无限固溶,当镍含量超过

16%

时,产生的合金币色泽可保持银白色,如镍含量越高,则颜色越白;当低于

16%

,币面就会泛黄,显现铜色。

随后,成都和桂林分厂开始遵照条例规定,铸造含镍低、重量轻的铜镍锌合金辅币,后又加铸半圆辅币。期间,铜镍锌合金的坯饼仍系国外厂商提供。由于镍辅币材质进一步超过面值,加之市场对辅币需要减少,到了

1943

年,财政部又以“各种金属辅币实值超过面值甚巨”为由,规定本年

4

月起,一律停止发行,经财政部核准,各地造币分厂先后陆续停铸。

镍币风潮

随着法币大幅度贬值,镍币成为市场上计价买卖的一般金属商品。据《广西通志·金融志》载,在桂林中央银行尚未公布旧镍币可十足通用之前,就有少数人收购镍币。公布改革币制后,收购活动愈加活跃。

1948

年

8

月

28

日桂林中央银行公布收兑旧镍币后,仍有人继续收购。直至

9

月上旬,带着镍币到银行兑取金圆券的群众仍十分拥挤。

在民国

1948

年和

1949

年,成都也曾发生两次镍币风潮,起因都是改革币值宣布镍币增值而引起的。据《成都市志》

(

金融志

)

载,

1948

年

8

月

23

日,中央银行成都分行公告:“镍币不分年限和版次,一律准照面额作为金圆券辅币行使。”原属金属商品,时价每斤仅值法币

10

万元左右的镍币,一夜间身价百倍,存有者、消息灵通者和捷足抢购者大发横财,市面掀起以镍币抢购商品风潮。由于金圆券急剧贬值,此时,市面上逐渐形成以镍币充当银元之辅币行使的局面。

此外,其他省市同样如此。据《武汉近代货币史料》

(

内部资料

)

载,

1949

年初,华中军政长官公署政务委员会汉口以“中央银行以镍币代替银元强制流通”为题发出公告:“壹元银元等于伍分镍币

40

枚、拾分

20

枚、廿分

10

枚。”

1949

年

4

月

29

日,汉口《大刚报》:“央行将发出库存镍币五六百箱,约值银元

100

万元。”

据《中华民国货币史资料

(

第二辑

)

》载:“民国三十八年七月二十三日,中央银行总行致各分行处电,原有各版镍币准照面值流通行使,自

7

月

25

日起原有各版镍币准照面值流通行使,作为银元之辅币

(

即五分币等于银元券五分,又拾分币等于一角,其他类推

)

,准由本行照面值收兑。限电到即刻公告周知,并发布新闻,不得延误,仍希将镍币恢复流通后当地市面情形查复为要。”然而,旧镍币仅行使一日,中央银行总行又致各分行处电:“停止原有镍币照面额行使。兹据川、黔、湘、桂等地分行报告,前次镍币多集中少数投机商人之手。公告后,持有大宗镍币者即在市场抢购货物,刺激物价,此种情形殊与便利人民交易之本意不符。兹经商准财政部,将本行第二、第三号公告办法予以停止,特此公告,即盼参照。”

1949

年

7

月

25

日,中央银行成都分行又奉命公告:“自公告起,原有各版镍币,准照面值流通行使,作为银元之辅币。”抢购风和抬价风又起,市面一片混乱。最终,成都央行又发公告“镍币奉令禁止使用”,镍币潮才逐渐平息。

1949

年

7

月

27

日香港《星岛日报》以标题“央行收兑镍币案市参议院一致抨击实属自行扰乱金融函请监院提案纠举” 报:“广州特讯央行收兑镍币,前后一天内,又宣布停兑,影响币信,及使市民惨遭损失,市参会参议员,今日连署在参议会提出,促请监察院即予纠举,追查央行责任,原案称:中央银行收兑镍币朝令夕改,自行扰乱金融,破坏币信,愿请行政监察两院彻查其原因,追究责任,以平民愤。”

可见,镍币从最初作为法币的辅币,到金圆券的辅币,再到最后的银元辅币,多次改动,币值倍升,百姓宁留金属币,而不愿留存纸币,更加剧了社会的动荡。因当时的国民政府已无力收兑镍币,致使大量镍币留存民间。

流通版式

孙像镍币从

1936

年开铸到

1943

年停铸,国内外众造币厂共铸造了

21

种版式用于流通行用。在此,介绍一种鉴定镍币材质的方法,即“磁铁可吸附为纯镍币,磁铁不能吸附为铜镍锌合金币”。其面值和纪年如下:伍

(

五

)

分:民国

25

年、

25

年

(A

版

)

、

27

年、

28

年、

29

年、

30

年。拾

(

十

)

分:民国

25

年、

25

年

(A

版

)

、

27

年、

28

年、

29

年、

30

年、

31

年。廿分:民国

25

年、

25

年

(A

版

)

、

27

年、

28

年、

31

年。半圆:民国

30

年、

31

年、

32

年。

在抗战时期,国内众造币厂铸造镍币的“纪年”“币值”各有不同,加之镍辅币流通不畅,造成不同版式的镍币在国内各地流通分布极不均衡,沉淀民间不同版式的镍币显现出地域性差别。如在川渝地区,

31

年和

32

年半圆镍币在民间存量较大,而这两种版式在国内其他地区却相对少见。

试铸版式

据耿爱德记述,民国

1935

年,美国费城某造币厂试代铸了民国

24

年伍分、十分及廿分三种镍币,共计

11

套。当时耿爱德任上海中央造币厂顾问委员,因得一套。

“平”“津”字镍币

“平”“津”字镍币在天津的出现,引起了国民政府的高度重视,孔祥熙先后发函要求调查并回函作出批示。从档案资料《孔样熙关于制止冀察政委会自铸辅币与戈定远来往密电》中看出事情的来龙去脉。到了

1936

年

7

月

28

日,在行政院回复财政部《关于平津私自发行辅币三十万元经过情形函》中获悉,辅币已遵命终止发行。

综上获知,平津政府拟自发行“平”“津”字铜、镍辅币共计

30

万元,因未获批准而流产。其中有少量试铸币流入市场,定性为私铸,由此存世稀少。今日,偶可在钱币拍卖会中目睹芳容。在此,有必要纠正《中国硬币标准图录》中的一段错误描述,即“天津造币厂却于

1936

年生产约

100

枚合金镍币”。

“桂”字镍币

在桂林所铸的辅币中,有一种民国

31

年半圆孙像镍币,其背面布币图案下有一个“桂”字。

1949

年施嘉干编著的《中国近代铸币汇考》中提到:“此币系民国三十一年

(1942

年

)

桂林造币厂所铸,在广西使用,但流用极少,未多见。此币与中央同年所铸半圆币之差别,为背面古布图案下,铸有一微小之‘桂’字。”另据《广西历史货币》一书描述:“中国苦战五年,物资消耗殆尽,加之铜是制造枪、炮弹的重要战略物资,补给更为困难,中央造币厂于是决定在民国三十一年后,广西造币分厂停止造币。而且决定该年生产面值较大的十分,廿分,半圆硬币,不再生产五分硬币。造币分厂人员为了纪念桂林造币这段难忘的历史,又在此三种最后造的少数币上加制‘桂’字以兹留念。”

笔者认为:国民政府是绝对不准许桂林分厂在国币上加刻具有地方特色标记,据此可认定民国

31

年半圆“桂”字币的出现,应为私铸,而非流通行用币,是试铸币。但作为“留念”解释是合理的,由于存世极罕,直到半个多世纪后的今天,也难得一见。

其他试铸币

在各类钱币图谱中,还刊登有民国

25

年廿分

(W.C.H

签字版

)

;民国

26

年伍分、十分、廿分;民国

30

年廿分;民国

31

年十分、廿分

(

“桂”字币

)

等试铸镍币,由于笔者对以上试铸币心存疑虑,加之未查阅到相关史料记载,有些也未曾见到真品图片,故在此不作介绍。

几枚珍品

现实收藏表明,在流通过的孙像镍币中,因存世量稀少,民国

28

年伍分

(

图

4)

、

31

年十分

(

图

5)