关注新浪财经微信号,把

套

牢你的

股票代码

回复给

我们

,会有意想不到的发现哦!

来源:南方都市报

育儿嫂范雨素:我没有文学天赋也不自信

不知道你是不是跟小编一样,昨晚的朋友圈都被

范雨素霸屏了。

范雨素火了。

今年44岁,念完初一就辍学、如今在北京做育儿嫂的她没想到,她的自述《我是范雨素》,让众多网友感动落泪。

“一字不识的人才有诗意的小姐姐,想当文学家的大哥哥,英雄般的母亲”,在《我是范雨素》中,范雨素写的都是身边人的故事,却获得刷屏式的转发点赞。有网友表示,“每一个字背后都是用力生活留下的印记,这才是文学!”该文责编郭玉洁在公开发表的编者手记中表示,除了语言或者流畅感,最重要的是,该文有种道德力量。

今年44岁、在北京做育儿嫂的范雨素。受访者供图

昨日(25日)下午,范雨素告诉记者,《我是范雨素》这篇文章(原文写她母亲的部分)她仅花了五个小时写就。谈及自己的意外走红,她坦言,根本没想到会红,现在又紧张又不适应。

《我是范雨素》是如何诞生的

范雨素来自湖北襄阳襄州区打伙村,在家中排行老幺。因生于菊花盛开的时节,母亲给她取名“范菊人”。1985年,琼瑶小说《烟雨濛濛》正流行,12岁的范雨素自作主张,改名“范雨素”。

“我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订得极为拙劣”。很多人的朋友圈被《我是范雨素》一文刷屏。 网络资料图

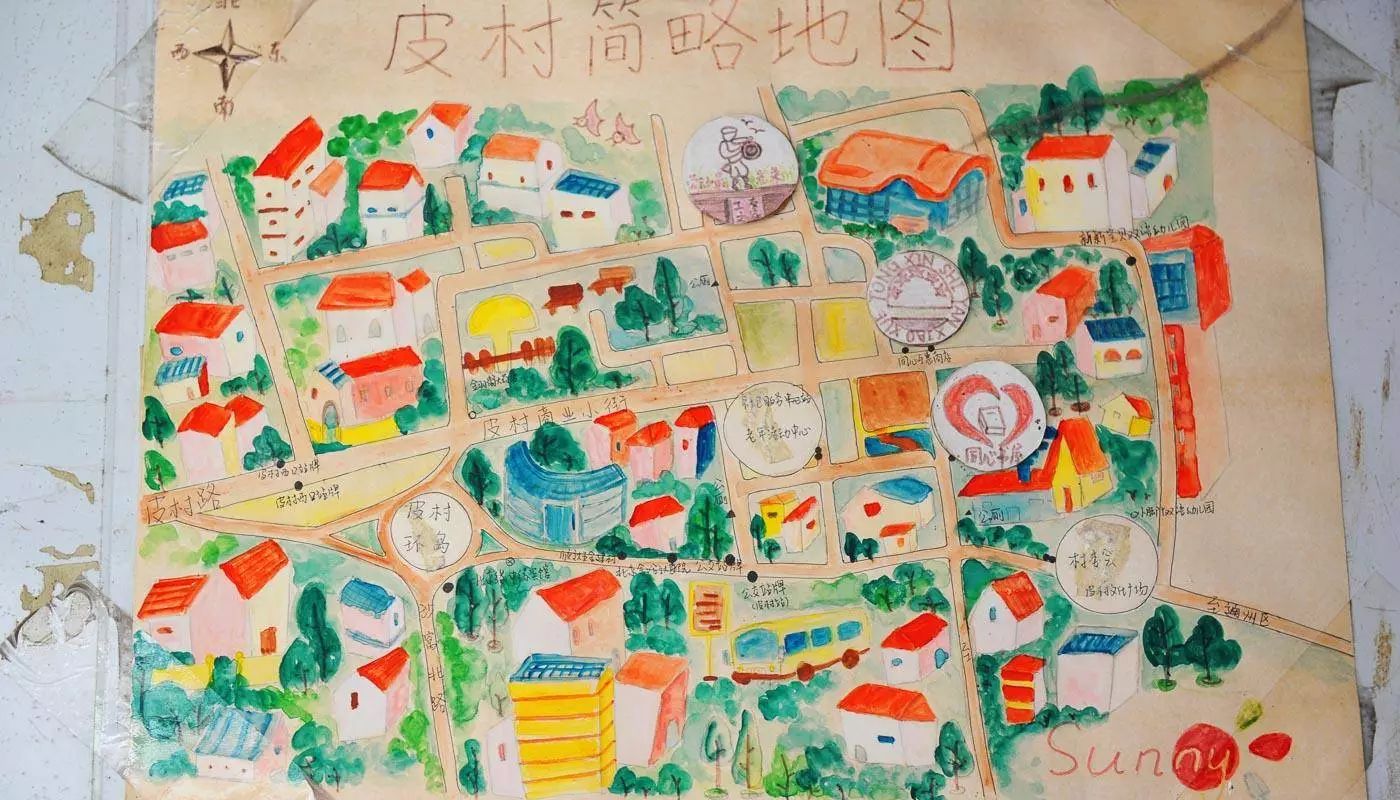

在《我是范雨素》一文中,范雨素自称“我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订得极为拙劣”。自12岁起,范雨素辍学在老家做小学民办老师。因不能忍受在乡下坐井观天的枯燥,她放弃了转正的机会,20岁那年来到北京打工,“看看大世界”。两年后结婚,之后生了两个女儿。现在,44岁的她在北京做育儿嫂,照顾雇主三个月大的婴儿,每周休息一天,和女儿住在东五环外皮村的出租屋内。

范雨素从六七岁起,就特别喜欢看书。想当文学家的大哥买回的文学杂志,成了她的精神食粮。受范雨素影响,她的大女儿也特别爱看书。范雨素说,陆陆续续给女儿买了一千多斤书,现在还放在家里。“我们条件很差,没有能力让我的孩子接受学校教育”,范雨素说,现在她20岁的大女儿已工作,“成了年薪9万的白领”。

事实上,《我是范雨素》并不是范雨素公开发表的第一篇作品。去年5月,她写大哥的短文《农民大哥》发表,亦获得大量网友点赞。而这次的《我是范雨素》,则是因老家耕地被征用,听81岁的母亲讲述维权奔波经过,身为女儿她很难过,“有那种喷涌的感情”。

于是,她每天下班回到家后,开始了《我是范雨素》的写作。这篇原本近万字的文章,她一笔一画写在稿纸上,只花了5个小时就写完了母亲的部分。责编郭玉洁删减两千多字后编订发表。

《我是范雨素》并不是范雨素最喜欢的作品。她最喜欢自己刚刚完成的一篇十万余字的长篇小说,这篇小说被她定义为魔幻纪实,是以家乡为原型的故事。

在《我是范雨素》一文中,她把这篇长篇小说命名为《久别重逢》。她说,艺术源于生活,当下的生活都是荒诞的。

在打工文学小组听课整整一年

不少网友称赞,范雨素天生就是会写作的人。范雨素对此并不认同。在范雨素的写作史中,对她帮助最大的是皮村“工友之家”文学小组的张慧瑜老师和工友们。

2014年秋,一个偶然机会,范雨素得知皮村“工友之家”文学小组开课,此后每周日晚7点,范雨素在文学小组听了整整一年的课。

皮村,距北京首都国际机场仅15分钟车程。皮村“工友之家”发起人之一的王德志告诉南都记者,2002年,他和朋友发起了工友之家,文学小组是重点活动之一。

在皮村“工友之家”文学小组负责人付秋云眼中,范雨素不仅书读得特别多,记性也特别好。范雨素对电脑不太熟悉,大多数作品都是写好手稿,由付秋云帮忙打成电子版。

面对《我是范雨素》的突然走红,王德志和付秋云都直言,“完全没想到”。付秋云称,文学小组的其他成员也有写得很好的,同在文学小组的李若,曾在网易人间发表作品数篇,多篇阅读量超过50万。工友小海擅长诗歌,出了一本厚厚的诗歌集。

对话

“我没有文学天赋也不自信”

昨日,记者联系到因文走红的范雨素,与她进行了对话。

谈走红

突然走红很不适应

南都:想过自己会红吗?

范雨素:

我一开始以为和写《农民大哥》一样,有5000多的点击量,以为也就是这样的。这篇文章早上9点钟的时候点击量好像就10万+了。

南都:突然红了感觉怎么样?

范雨素:

很不适应,很紧张。

南都:有很多人觉得你特别有文字天赋,你认同吗?

范雨素:

不是不是,我觉得是老师教的,张慧瑜老师(皮村“工友之家”文学小组志愿者、中国艺术研究院电影电视艺术研究所老师)。

南都:你会一直写下去吗?

范雨素:

没有,我一直是做苦工生活的,并没有写字的文学天赋,也没有自信。我从来都没有想过,也没有准备做这个做下去。

南都:红了之后会专门写作吗?

范雨素:

没有这种想法,还会继续做育儿嫂。

谈文学

喜欢刘震云《一句顶一万句》

南都:什么时候开始喜欢文学的?

范雨素:

从小就特别喜欢,六七岁时开始。那时没有专门给小孩看的书,主要看文学刊物。《延河》《鹿鸣》《绿洲》《当代》《收获》,就看这种文学刊物。这些书都是我大哥哥买的。我家里,大哥哥和小姐姐两个人爱看书,我跟着他们学的。我妈没有上过一天学,我爸也不看书,我小哥哥也不看书。

南都:你是村子里最爱看书的人吗?

范雨素:

不是,在没有电视的时候农村的每个人都特别爱看书,我们村里每个人都很爱看书的。我们会交流,像一个读书小组。我小时候经常和我的大表姐和小姐姐,三个人天天交流,聊书里的内容、主人公,小时候聊的最多的是琼瑶。

南都:最喜欢的一本书是什么?

范雨素:

我原来喜欢阎真的《沧浪之水》,现在喜欢刘震云的《一句顶一万句》。喜欢的书都会反反复复一直看很多遍。

南都:你的女儿也特别爱看书,是受你的影响吗?

范雨素:

我的大孩子很爱看书。我给她买的书很多很多,买了一千多斤,现在放我家里,她没有看够那么多。

南都:为什么要培养孩子读书的爱好?

范雨素:

读书可以让孩子自我教育,因为我们条件很差。教育分四种,家庭教育、学校教育、自我教育和社会教育。我没有能力让我的孩子接受学校教育,剩下的教育就只有家庭教育和自我教育了。读书可以完成自我教育。大女儿现在已经工作了。

张慧瑜老师教会我怎么写

南都:当时为什么写《我是范雨素》?

范雨素:

《农民大哥》是我构思的长篇,大哥是其中一部分。《我是范雨素》原本只写母亲,我们老家的耕地一部分被征用,母亲81岁了还要去维权。我心情特别难过,有那种喷涌的感情,所以就写了这篇文章。

南都:写这篇花了多长时间?

范雨素:

(母亲这部分写了)5个小时。我平时要做小时工,下班之后就写。我不是经常写,偶尔写。

南都:什么时候参加皮村“工友之家”文学小组的?

范雨素:

2014年秋天,我看到打工博物馆门口贴了通知,就过来了。来了之后给我上课的是张慧瑜老师、刘忱老师、孟振英老师,都特别好。还有工会的小付,也对我特别好。我每个星期天晚上来学习,有老师上课。

南都:写作过程中谁对你影响最大?

范雨素:

张慧瑜老师,还有小付。收获很大很大,教我们怎么写,怎么写开头结尾,还拿来了好多书籍,让我们提高文学修养。我几乎没有怎么受过学校教育,没有上过学。张慧瑜老师教会我怎么写一篇文章。

谈写作

最喜欢自己的魔幻纪实小说

南都:一般什么时候会写作?写作过程中遇到过困难吗?

范雨素:

有感情的时候才想写。没有遇到过困难,因为我愿意写才写,不愿意写的时候我就不写。只有想写的时候我才会写。

南都:你的第一篇作品是什么?

范雨素:

我在文学小组写的第一篇文章叫《名字》,是篇散文。讲打工学校的孩子们的名字。(第一个读者)就是文学小组的朋友们,他们看了礼貌性也要说好嘛,我自己觉得一般。

南都:有没有觉得自己写得越来越好了?

范雨素:

没有这种感觉。因为我没有写过文字,我对文字并不自信。没有觉得自己写得好。

南都:文学小组里有没有比你写得好的?

范雨素:

有啊,郭福来大哥、李若,都比我写的好得多。

南都:最喜欢自己的哪个作品?

范雨素:

在文学小组写了几首诗,写得不多。我最喜欢我写的小说,长篇的,但还是手稿,没有打成电子版,已经写完了。关于魔幻纪实的,以老家为原型,准备发表,已在计划中了。

《我是范雨素》

来源:正午故事

去年,我们曾发表过范雨素的文章《农民大哥》。范雨素是湖北人,来自襄阳市襄州区打伙村,44岁,初中毕业,在北京做育儿嫂。空闲时,她用纸笔写了十万字,是两个家庭的真实故事。

她说,当育儿嫂很忙,若把这十万字手稿整理出来敲进电脑,“要猴年马月,我很忙,没时间。” 但她觉得,“活着就要做点和吃饭无关的事。满足一下自己的精神欲望。”

她文笔轻盈,有种难以模仿的独特幽默感,有时也有种强烈的力量喷薄而出。她像位人类学家,写下村庄里的、家族里的、北京城郊的、高档社区生活的故事,写下对命运和尊严的想法。今天这篇文章,是她自己的故事。

1

我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订得极为拙劣。

我是湖北襄阳人,12岁那年在老家开始做乡村小学的民办老师。如果我不离开老家,一直做下去,就会转成正式教师。

我不能忍受在乡下坐井观天的枯燥日子,来到了北京。我要看看大世界。那年我20岁。

来北京以后,过得不顺畅。主要因为我懒散,手脚不利索,笨。别人花半个小时干完的活,我花三个小时也干不完。手太笨了,比一般的人都笨。上饭馆做服务员,我端着盘子上菜,愣会摔一跤,把盘子打碎。挣点钱只是能让自己饿不死。

我在北京蹉跎了两年,觉得自己是一个看不到理想火苗的人。便和一个东北人结婚,草草地把自己嫁了。

结婚短短五六年,生了两个女儿。孩子父亲的生意,越来越做不好,每天酗酒打人。

我实在受不了家暴,便决定带着两个孩子回老家襄阳求助。那个男人没有找我们。后来听说他从满洲里去了俄罗斯,现在大概醉倒在莫斯科街头了。

我回到了老家,告诉母亲,以后我要独自带着两个女儿生活了。

2

童年,我和小姐姐俩人脚对脚躺床上看小说。眼睛看累了,就说会儿闲话。我问姐姐:我们看了数不清的名人传记,你最服的名人是哪个?小姐姐说:书上写的名人都看不见,摸不着,我都不服气,我最服的人是我们的小哥哥。

我听了,心里不以为然。是呀,书上的名人是看不见,摸不着。但我们生活中能看见摸着的人,我最服气的是我的母亲。小哥哥无非就是个神童罢了。

我的母亲,叫张先芝,生于1936年7月20日。她在14岁那年,因能说会道,善帮人解决矛盾,被民主选举为妇女主任。从1950年开始干,执政了40年,比萨达姆、卡扎菲这些政坛硬汉子的在位时间都长。不过,这不是我服气母亲的原因。

母亲只有几岁的时候,伪爷(外祖父)把她许配给房子连房子的邻居,就是我的父亲,以后母亲就能帮衬我的舅舅了。我的父亲年轻时是个俊秀飘逸的人,可父母亲的关系一点也不好,他们天天吵架。

从我记事起,我对父亲的印象,就是一个大树的影子,看得见,但没有用。父亲不说话,身体不好,也干不了体力活。屋里五个娃子,全靠母亲一个人支撑。

我的母亲是生在万恶旧社会的农村妇女,没有上过一天学。但我们兄妹五人的名字都是母亲取的。母亲给大哥哥起名范云,小哥哥起名范飞。希望两个儿子能成人中龙凤,腾云驾雾。母亲给我们仨姐妹的名字起得随意多了。大姐姐叫范桂人,意思是开桂花的时候成人形的。小姐姐是开梅花的时候生的,应该起名叫梅人,但梅人,谐音“霉人”,不吉利。妈妈就给她起名范梅花。我是最小的娃子,菊花开时生的,妈妈给我取名范菊人。十二岁那年,我看了当年最流行的言情小说《烟雨濛濛》,是琼瑶阿姨写的。便自作主张,改了名字,管自己叫范雨素。

大哥哥从小就有学习自主性,但没有上学的天赋。每天夜里,舍不得睡觉地学习,考了一年,没考上大学,复读了一年,还是没考上。大哥哥生气了,说不通过高考跳农门了。大哥哥要当个文学家跳农门。我们家是个很穷的人家,两个姐姐的身体都有残疾,长年累月看病,家里穷得叮叮当当响。可是因为大哥哥要当文学家,当文学家要投资的。大哥哥把家里的稻谷麦子换成钱,钱再换成文学刊物、经典名著。没有了粮食,我们全家都吃红薯。幸运的是,妈妈的五个娃子没有一个是饿死鬼托生的,也没有一个娃子抗议吃得太差。

大哥哥又读又写了好几年,没有当成文学家。身上倒添了很浓的文人气息,不修边幅,张口之乎者也。像这样的人,在村里叫做“喝文的人”,像鲁迅先生笔下的孔乙己一样,是被人鄙视的。

但是,大哥哥和孔乙己有不一样的地方,大哥哥有我们英勇的母亲。因为母亲的缘故,没有人给大哥哥投来鄙视的目光。

母亲口才很好,张嘴说话就有利口覆家邦的架式。她长期当媒人,在我们襄阳被人喊作“红叶”。母亲当红叶不收一分钱,纯粹是做好事,用现在的词语叫志愿者。上个世纪八十年代初的农村,家家都有好几个娃子,男大当婚,女大当嫁。像母亲这样的人,是最受欢迎的人才。

大哥哥没当成文学家,没跳出农门,这不是要紧的事。但大哥哥需要结婚,这是大事。像大哥哥这样类型的人,在村里被人叫作文疯子,说不上媳妇。可是我们有厉害的妈妈,她向来能把黑说白,能把大哥哥的缺点说成优点。凭着母亲的凛凛威风,我们这穷得叮当响的人家,给大哥哥找了一个如春天的洋槐花一般朴实的妻子。

结了婚的大哥哥依然迂腐。他对母亲说,村官虽小,也是贪官污吏的一部分,他让母亲别当村官了,丢人现眼。那时候,我虽然年龄小,也觉得大哥哥逗,哪里有每餐啃两个红薯的贪官污吏?

但是,母亲什么也不说,辞掉她做了四十年的村官。

大姐姐生下来五个月,发高烧,得了脑膜炎。当时交通不方便,母亲让跑得快的舅舅抱着大姐姐往四十里外的襄阳城中心医院跑。住上了院,也没治好大姐姐的病。大姐姐不发烧了,智障了。

据母亲说,是打针药时下得太重了,大姐姐药物中毒了。

大姐姐傻了,可母亲从不放弃。母亲相信自己能改变这个事实,她相信西医,相信中医,相信神医,不放弃每一个渺茫的机会。经常有人来家里报信,说哪个地方,有个人成仙了,灵了。母亲便让父亲领着大姐姐讨神符,求神水喝。讨回来的神符烧成灰,就着神水,喝到大姐姐的肚子里。一次次希望,一次次失望。母亲从来没放弃过。

小姐姐的小儿麻痹症,一直治到12岁,腿开了刀,才慢慢好转。

母亲生了五个娃子,没有一个省心。

作者的母亲。由作者提供。

3

曾经的我很膨胀。

我是母亲年近四十岁生的唯一健康的小女儿。我的童年,母亲忙得从来不管我。我在六七岁时,学会了自己看小说。这也不是值得夸耀的事,我的小姐姐和大表姐都能看一本本砖头厚的书。童年唯一让我感到自豪的事,就是我八岁时看懂一本竖版繁体字的《西游记》,没有一个人发现过,也没有一个人表扬过我。我自己为自己自豪。

我那个年龄,很容易骄傲。我的成绩一直是班上最好的。我上课时,从来没听过课,脑子里把看过的小说自编自导一遍。一本叫《梅腊月》的小说,在我脑子里导过一千遍。

我上小学的年代,文学刊物刊登得最多的是知青文学,里面全是教人逃火车票,偷老乡青菜,摘老乡果子、打农户看门的狗,炖狗肉吃的伎俩。

看这些小说,我感到一餐啃两个红薯的生活是多么幸福呀。不用偷,不用抢,也没有人打我,还有两个红薯吃,还能看闲书。少年的我,据此得出了一个道理:一个人如果感受不到生活的满足和幸福,那就是小说看得太少了。

我不光看知青文学,还看《鲁宾逊漂流记》、《神秘岛》、《孤星血泪》、《雾都孤儿》、《在人间》、《雷锋叔叔的故事》、《欧阳海之歌》、《金光大道》。通过看小说,我对中国地理、世界地理、中国历史、世界历史了如指掌。只要报一个地名出来,我就知道在世界上哪个大洲。说一条河流出来,我能知道它流向地球上的哪一个大洋。

我十二岁了,我膨胀得要炸裂了。我在屋里有空白的纸上,都写上了“赤脚走天涯”。

在十二岁那年的暑假,我不辞而别,南下去看大世界了。

选择南下,是因为我在1982年的一本杂志上,看见一个故事。北京有一个善人,专门收养流浪儿。她在冬天收养了一个流浪儿,那个孩子冬天睡在水泥管道里,把腿冻坏,截肢了。我对这个故事印象深刻,知道如果去北京流浪,会把腿冻没了。

我按照知青小说教我的七十二道伎俩,逃票去了海南岛。那里一年四季,鲜花盛开。

马路上有木瓜树、椰子树。躺在树下面,可以吃木瓜,喝椰汁。我吃水果吃腻了,就上垃圾桶里找吃的。小说里的主人公都是这样生活的。头发很短,脏兮兮没洗脸的我,看着像一个没人理睬的流浪男孩。人贩子辨认不出我的性别,也没盯上我。

可这种日子会过腻的。没有学校读书,没有小说看,也没有母亲。我在海南岛上浪荡了三个月,决定打道回府。一路逃票,回到了家乡,回到了母亲身旁。

一回到家,只有母亲还用慈祥的眼神爱着我,父亲和大哥哥对我恨之入骨,说我丢了他们的人。村里,年长的族兄找到了母亲,说我丢了整个范家的脸面,让母亲把我打一顿,赶出去。

这时候,十二岁的我清醒过来。在我们襄阳农村,儿娃子(男孩)离家出走几天,再回来,是稀松平常的事。而一个娘娃子(女孩)只要离家出走,就相当于古典小说的私奔罪。在我们村里,从来没有女孩这么做,我离家出走,成了德有伤、贻亲羞的人。

我没脸见人,也没脸上学了。最关键的是,我也没勇气流浪了。怎么活下去?活下去是硬道理。

母亲并没有抛弃我。这个时候,我的神童小哥哥已读完大专,成了智商、情商双高的人才,当了官。母亲支使神童哥哥为十二岁的我谋了一份民办老师的工作,让我在一个偏远的小学教书,安顿了我。

荏苒岁月颓。转眼间,母亲的孩子们全成了成年人了。母亲为我的大姐姐求医问药了二十年,还是没治好大姐姐的病。大姐姐在二十岁那一年,发了一次高烧,医治无效,死了。

小姐姐长大后,成了乡下中学教语文的老师。在学校教书时,小姐姐的才子男朋友去上海另觅前程了。脑子里有一万首古诗词内存卡的小姐姐恨恨地说:“一字不识的人才有诗意。”小姐姐找了一个没上过一天学的男文盲,草草地打发了自己。

大哥哥还在村里种地,锄头、镢头、铁锨,把大哥哥要当文学家的理想打碎了。大哥哥现在只种地了,过着苦巴巴的日子。再也不搔首问天,感叹命运多舛。

少年得志的小哥哥,在40岁那年,迷上了赌博。可能因为官场运气太好,小哥哥在赌场上只一个字,输。输钱的小哥哥借了高利贷。很快,还不起债了,他每天都在腾、挪、躲、闪着追债人。官也被撤了。

世态炎凉,小哥哥没有朋友了,没有亲戚了。小哥哥在深夜里,在汉江二桥上一遍遍徘徊。

这时候,母亲站了出来,她一遍遍劝慰小哥哥。母亲说四十岁的儿子,是个好娃子。这不是小哥哥的错,是小哥哥当官的朋友把小哥哥教坏了。

母亲说,对不起小哥哥,那时没有让年幼的小哥哥复读一年。如果复读了,考上了大城市里的大学,到大城市当官,大城市的官员素质高,不会教坏小哥哥,小哥哥就成不了赌鬼了。母亲说,人不死,债不烂,没什么好怕的,好好地活下去。有母亲的爱,小哥哥坚强地活着。

4

我离开对我家暴、酗酒的男人,带着两个女儿回到襄阳,母亲没有异样,只是沉着地说,不怕。但大哥哥马上像躲瘟疫一样,让我赶紧走,别给他添麻烦了。