文 | 温骏轩 辑 | 尘埃 音 | 兆斌

系列:大航海时代

在丹麦王国的势力退出英格兰后,“盎格鲁-撒克逊人”再次开启了政治统一进程。然而就在英格兰即将完成统一,迎来第一位英格兰国王时(统一背景下的),大陆的压力再次袭来。公元1066年,来自法国的“诺曼人”登陆英格兰,并且统一英格兰全境建立“诺曼王朝”(史称“诺曼征服”)。领导这次征服工作的诺曼底公爵,也因此被称之为“征服者威廉”,并被视为第一位真正意义上的英格兰国王。

很多时候,诺曼征服开启的公元1066年,会被视为维京时代的结束。不过仔细研究诺曼人的地缘背景,却会发现“诺曼人”原本就是“维京人”的一部分。所谓“诺曼”一词是法国人对维京人的称谓,原意为“北方人”。在维京时代,这些来自北欧的掠夺者,并不仅仅侵扰不列颠群岛,任何维京战船可以抵达的土地,都处于他们的攻击范围。与英格兰隔海峡相望的法国,自然没有可能幸免。此时的法国,正处在法兰克人的统治之下。

在入侵西罗马故地的日耳曼诸部中,法兰克人可以称得上是最成功的一支。他们先是在法国的土地上建国,然后在著名的“查理大帝”(又译“查理曼”)的率领下,在公元9世纪初征服了日耳曼尼亚和意大利大部。

查理曼帝国地缘结构图

尽管法兰克人和查理大帝,试图将自己定位为罗马帝国的继承者(并因此加冕为罗马皇帝),但仍在遵循日耳曼习惯法的法兰克人,此时还没有建立一个中央集权式国家的经验。遵照日耳曼人的习惯,查理大帝在离世之前,将他的帝国平均分配给了三个儿子,史称:西法兰克王国、中法兰克王国、东法兰克王国。很显然,这种看似公平的做法,只会让一个正处在发育中的帝国迅速瓦解。公元9世纪中,这三个王国正式分裂为独立国家,并最终成为了法国、意大利,以及德国的前身。

对于日耳曼人来说,虽然有罗马人管理一个庞大帝国的经验在前,但他们却还是更愿意遵循历史规律,自然进入“血统分封”阶段。这也是为什么,从公元5世纪末到16世纪初的整个欧洲中世纪,会被认定为是“封建时代”。讽刺的是,机械对照西方历史的部分中国史学家,却将结束中国封建时代的秦帝国,定位为了中国“封建时代”的开端。事实上,如果你认真研究“封建”制度的含义的话,就会发现周王朝所经历的那800年,才是中国真正的“封建”时代。

如果一定要认为法兰克人,曾经代表日耳曼人进入过帝国时代,也只能将之定性为一世而亡的“查理曼帝国”。此后,由“东法兰克王国”升级而出的“神圣罗马帝国”同样如此(神圣罗马帝国名义存续于公元962-1806年)。以至于这个被伏尔泰称为“既不神圣,也不罗马,更非帝国”的“德意志第一帝国”,内部生成有数百个互相独立的封建小国(注:“德意志第一帝国”的称号,来自视自身为“德意志第三帝国”的纳粹德国的认定。二者之间的“第二帝国”,即为1871–1918年期间,由普鲁士人建立的“德意志帝国”)。

在东法兰克王国试图以“神圣罗马帝国”之名,继承罗马和查理曼留下的遗产后。语言上已经拉丁化的西法兰克王国,并没有进入这个新的政治体系,而是很快接过“法兰克”的大旗,直接以“法兰西”之名立国(标志为公元987年卡佩王朝的建立)。这种政治上的继承关系,以及地缘属性的变化,甚至可以从“法兰克”与“法兰西”两个名字的变化中看出。简单点说,“法兰西”之名实际就是“法兰克”之名的拉丁式读法(在德语中,法国仍然被称之为Frankreich,意为“法兰克王国”)。

回到“诺曼征服”的话题上来。建立诺曼底公国的维京人,是在公元10世纪初登陆法国沿海地区,并沿着塞纳河上溯,持续对当时的“西法兰克王国”首都巴黎发动进攻。由于无力依靠自身的力量,消除维京人带来的威胁。诺曼人被允许在以塞纳河口为中心的法国沿海地区,建立名义隶属法王,实际保持独立的“诺曼底公国”。一个半世纪后,已经洗脱海盗污名,完成“封建化”的诺曼人,并没有淡忘他们的“海洋”属性,开始针对不列颠发起征服。

诺曼底公国示意图

对照大家熟悉的中国历史,诺曼人之于英国的存在,表面看有些类似于结束战国七雄格局,建立第一个中央集权王朝的秦人。区别在于,秦国本身是七国之一,而诺曼人在地缘属性上,则是来自域外的法国。单从族源上看,诺曼人与先前那些入侵不列颠的维京人,甚至与“盎格鲁-撒克逊人”一样,都系出日耳曼民族。然而在整个“西法兰克”变成拉丁化“法兰西”的情况下,进入法国封建体系的诺曼人,很自然的也成为了一群说着法语,学习法兰西政治、文化的法国人。其对不列颠造成的直接影响,就是好不容易整合到一起的英格兰,迎来的却是一位讲法语的国王。

纵观后来的欧洲历史,由于各国王室间错综复杂的血缘关系,一个国家迎来一位外国国王的情况屡见不鲜,比如今天的英国王室亦拥有德国血统。诺曼征服的不同之处在于,对英格兰政治体系的改动要大得多。除了从英格兰人手中夺得王位以外,诺曼人还从法国带来了一整套的“封建”体系。

在诺曼王朝期间,99%的封建领主都为诺曼人。换句话说,“盎格鲁-撒克逊”民族属性的英格兰人,此时完全属于被征服者的地位,并且面临着被融合成为法语民族的尴尬境地。这并非是危言耸听,既然当年的日耳曼三部,能够反客为主的成为不殖颠的主体民族,那么政治和军事上更为强势的诺曼人,为什么就不能做到这点呢?

不过,显而易见的是,这种情况并没有发生。从语言的角度来说,尽管英语中的确有大量词汇来自于法语,却并没有影响英语的独立语言地位。实际上,只要有交流的情况发生,语言交融的情况就难免会发生。即使没有诺曼征服,法语长期作为欧洲的优势语言,这种情况也会不同程度的发生。

就像现在的中文中,同样会引入大量诸如:可乐、披萨一类的外来词一样。诺曼征服没有对英格兰民族的形成进程,造成根本性影响的原因在于,这些“法国人”仅仅是将这次征服当成一次政治征服,而不是民族迁徙。无论从主观还是客观角度,诺曼人都没有想过要把“盎格鲁-撒克逊人”变成和自己一样。相反,他们更愿意依托自己的法国背景,来彰显自己的统治地位,以及从大陆带来的文明优势。

总的来说,在人类迎来了公元后的第一个千年之际。我们可以认为,英格兰和法兰西之间,有所区别的国族意识已然形成。从根本上说,这有赖于英吉利海峡的存在,使得二者能够进行有效分割。相比之下,莱茵河东岸的情况就要复杂的多。一直到19世纪,德国人都还在问自己:“德意志”到底是一个民族还是一个国家。只是这条地理鸿沟的决定性作用,在很长一段时间内并没有被意识到。

神圣罗马帝国地缘结构图(公元972年)

此后英、法两国的关系,陷入了长达4个多世纪的尴尬期。之所以说尴尬,是因为自诺曼王朝起,一直到15世纪中期,统治英格兰的历代王朝都来源于法国,并且在法国拥有大量的领地。一方面,这些王朝统治者在法国算是法兰西国王的封臣;另一方面,却因拥有英格兰国王的王冠而拥有与法兰西王室平等的政治地位。从地缘政治角度看,此时英格兰的统治者,更准确地说是一个地跨英、法的“海峡王朝”的统治者。

最受困于这种尴尬关系的,无疑是法国王室。与其说自己的封臣是另一个国家的国王,倒不如说是另一个国家的国王,利用“封建”制度的漏洞,从自己身上挖了肉。此后,从“英格兰国王”手中,收回法国领土成为了历代法兰西国王,不懈努力的方向。一直到“英法百年”战争结束后(1337年 - 1453年间),这一愿望才算达成。

这一漫长过程对法国造成的一个重大影响那就是:与后来走上君主立宪制度的英国相比,法国更倾向于收回封建领主手中的权力,走君主专制的道路。以至于在君主制行将没落之时,法国人不得不以革命的方式,彻底与过去决裂。

反之,有机会在海峡两侧做选择的英格兰国王,则面临着另一种境遇。由于“海峡王朝”的地缘属性,英格兰的国王们不可避免的燃起了争霸大陆的雄心。换句话说, 在“征服者威廉”及其身后的数百年间,英格兰只是被那些心系大陆的统治者定位为大后方。

最典型的案例,当属英格兰中世纪最著名的君主——“狮心王理查”。这位生活在12世纪下半叶的英格兰国王,一生只在英格兰呆过半年时间(甚至完全不会说英语)。他一生中最热衷的事业,并不是如何经营自己的国家,而是在十字军的事业中建功立业,此后一直到15世纪中,失去了全部欧洲领土的英国,才不得不放弃争霸欧洲的想法,转而以合纵连横之法,在欧洲事务中秉持“大陆均势政策”,以避免任何一个欧洲国家做大,影响到自己的利益。

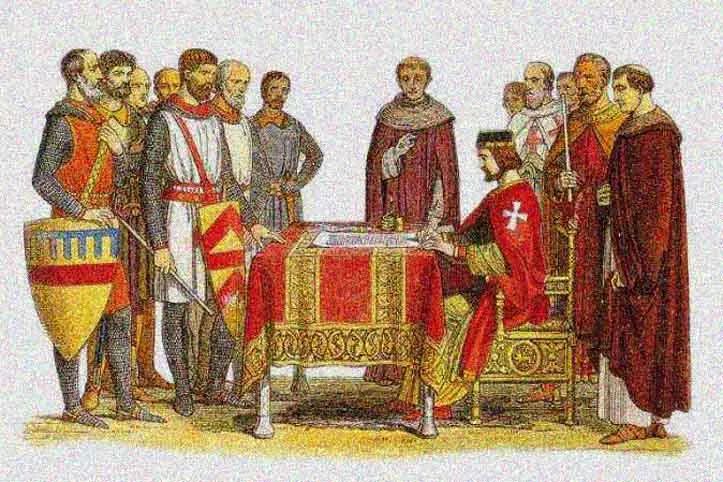

同样对这种关系感到不满的还有英格兰人,以及那些完成本土化的封建领主们。不管“海峡王朝”属性的国王们,是为了抗击异教徒这样的神圣事业,还是仅仅为了满足自己争霸欧洲的欲望,英格兰客观上都必须为国王们在大陆的雄心买单。在诺曼征服后的第150个年头(公元1216年),英格兰的贵族们通过逼迫国王签署了“自由大宪章”的形式,将这种情绪做了一次历史性的爆发。

此前他们的国王(无地王约翰),刚刚在一场针对法国的战争中落败,并且希望利用国王的权威加征税赋。

《自由大宪章》的核心内容包括:国王不能违法征税、不能干预司法审判、保护私有财产及人生自由、贵族所组成的议会可以动用武力驱逐国王(国王如有违反的情况下)等等。一言以蔽之,这份文件的目的在于确定了君主权力的边界,将之用法律的形式限定为了“有限权力”。与之相对应的,则是对“私权”的法律保护(在当时的历史背景下,君权代表“公权”)。正因为这层意义的存在,《自由大宪章》也因此被视为开创了“君主立宪制”(又称“有限君主制”)之先河,乃至被视为世界宪政之母。

当然,《自由大宪章》的出现,并不意味着英国就此走上了有限君主制的道路。此后,在国王与贵族之间的权力争斗,曾经出现过多次反复。一直到1689年,英国议会通过了限制王权的《权利法案》,英国才算真正走上“君主立宪”的道路,并且凭借这一法案所激发的社会各阶层力量,走上了一条其它欧洲国家,不太一样的海外扩张之路。

从源头上看,英格兰贵族对君权的限制,仍然源起于日耳曼文化中的“自由主义”,以及因此导致的对王权的淡漠。这也是为什么,有限君主制也好、自由主义的理念也罢,后来在整个西欧乃至西方,能够更容易的传播。回溯历史,对于我们正在解读的“英美文明”来说,如果一定要找一个起点,《自由大宪章》应该是最为合适的。因为正是这份文件,让“英美文明”开始走向另一条探索道路,并最终让英、美成为西方文明的代言人。