本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看北宋 北汉与辽国之间的三角关系?

公元960年,宋太祖赵匡胤在陈桥驿发起兵变,自导自演了黄袍加身好戏。

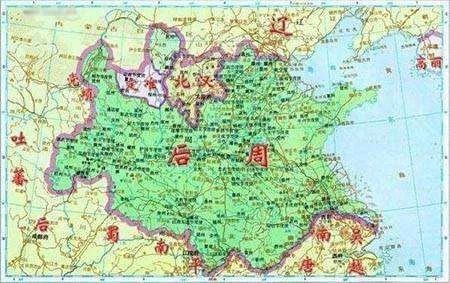

随后,他就和宰相赵普一起制定了先南后北的战略计划,准备利用手里的军队去重建帝国。随着南平、后蜀和南汉等割据政权的先后投降,攻略重心就不可避免的转向北汉和辽国控制下的燕云地区。

五代藩镇的遗孤

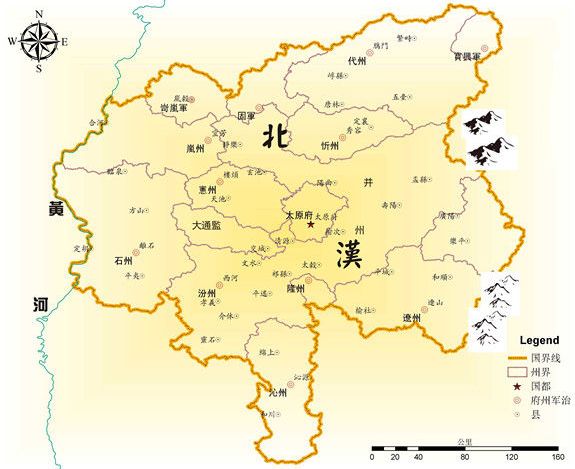

北汉几乎完全位于今天的山西境内

地域狭小的北汉,由前后汉政权的河东节度使刘崇建立。

他与兄长刘知远都是典型的五代沙陀军事集团成员,却架不住自身所属时代的滚滚洪流。在郭威篡位建立后周时,也顺手杀死了刘崇的儿子。后者就以河东一地苦苦支撑,维系着继承兄长遗址的北汉王国。

为了在汴梁幕府的重压下存活,北汉不得不遣使和辽国取得联系,借助后者的力量来衡制后周。

但辽国对于送上门来的小弟也并不用心,觉得其战略价值比较有限。这就让北汉不得不经常依靠自己的微薄力量,去和随时降临的对方大军周旋。后者则为了尽早消灭他们,在世宗柴荣时大举出兵征伐。虽然取得了相当出色的野战胜利,但却碍于太原城的坚固城防,被迫在对峙后选择撤退。

北汉建立者

刘崇

的兄弟 就是后汉太祖

刘知远

等到赵匡胤登基,曾一度尝试和后周政权做适度切割,用政治力量来折服北汉。

他派使者告诉北汉皇帝刘均,自己的政权不是后周,自然和北汉没有深仇大恨。顺便也劝蜗居太原的宫廷向自己低头,否则还是会动用大军将之摧毁。但刘均却坚决表示自己虽然实力弱小,但害怕汉室的社稷就此中断,并委婉表示自己才是中原法统的合理继承者。

事实上,北宋也确实没有立刻攻打北汉的必要。

尽管河东自古就是中原防御北方入侵的重要环节,但宋初的形势却又有很大不同。由于五代时期的战乱迭起,河东在人力和财力方面都受到极大削弱。到北汉政权退居河东时,极力征收赋税也只能供应战兵40000人,境内民户更是仅有可怜的35000。身居高位的宰相月俸只有100缗,普通节度使的月俸更是少到30缗,连养家糊口都成问题。显然,这样一块民贫财尽的土地,是不足以对强大的北宋造成任何实质性的威胁的。辽国方面也是基于这个因素,对保护其安危缺乏动力。

北汉的经济凋敝 几乎没有什么劫掠价值

但赵匡胤却有自己的考虑,偏居西北一隅的北汉对他的政权来说有两个危害。

首先是不法商人利用这个漏洞大肆向辽国贩卖铁器、角筋等战略物资。辽国也会利用北汉这个交通线,向南方渗透间谍。

更重要的是,作为和北宋格格不入的地方政权,北汉也是宋朝逃亡农民和反对派流亡者的聚集地。所谓“亡命者”大量聚集在太原,对北宋京畿附近的河北、陕西、山东各省都造成了不良影响。

基于保卫京畿稳定的大立场,赵匡胤是非得将北汉剿灭不可。

北汉的位置就夹在中原和辽国之间

首次交锋

赵匡胤从开始就不准备放过北汉

公元968年,宋朝首次对北汉的发动大规模征伐。

当时恰逢北汉皇帝病死,新君上台后局面不稳。宋军就利用辽国疏于援助的良机,出动部队进攻太原。

宋朝方面还使用计谋造成对手内部的更加混乱,派遣武艺高强的卧底诈称要叛逃到北汉那边。

北汉君主大喜,任命他为近卫的供奉官。不料此人趁机刺杀北汉主刘继恩,企图把太原城献给宋朝。虽然奸细很快就被守军消灭,但北汉经历此次变乱,国力更加衰弱。此后,北汉除了紧急向辽国求援外,也曾试图扼守险要拒敌于国门外。但薄弱的军力显然不可能阻挡宋朝军队的进攻,让对方很快就前进到太原城下。

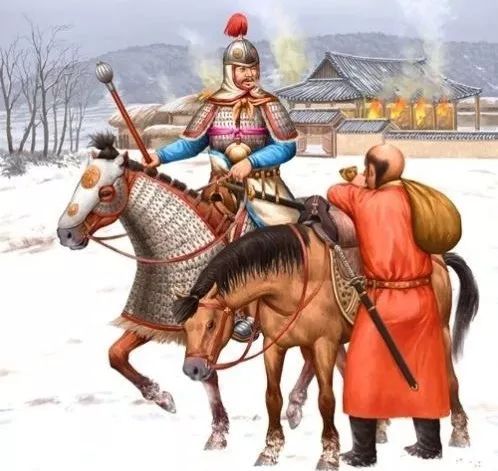

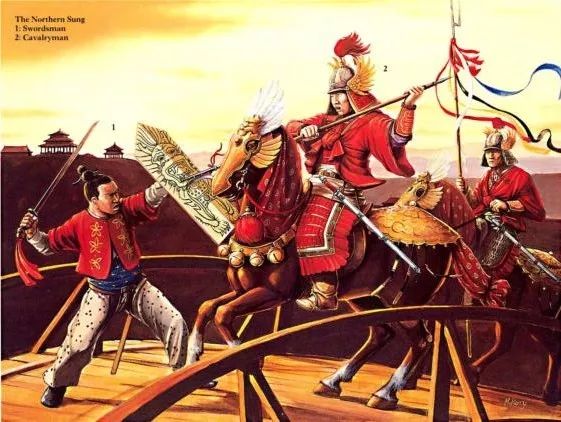

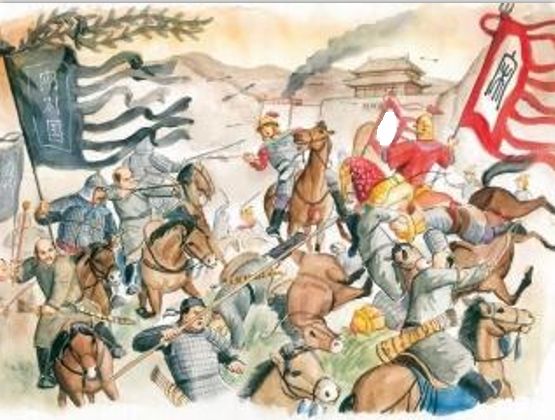

北汉军队虽然善战 但也挡不住数量众多的宋军

宋军一面在城下部署围城工事,还不忘对太原内部发起政治攻势,让北汉的许多高级官员都产生了动摇。

但守军依靠坚城护佑,还是让北宋方面无法迅速得手。于是,赵匡胤使出了东亚地区常见的特殊战法--放水围城。宋军发动太原附的数万百姓,在城市东南筑起长堤阻塞汾水。等大水淤积,就决堤浸泡太原的城墙。接着,宋军又派遣精兵猛将在太原四面设置寨栅,以野战防御工事不断逼近太原。

已是山穷水尽的北汉,唯一的指望是辽国援军赶紧前来。

但契丹人此时几乎不太过问这个昔日盟友,仅派南院大王带着少数兵力进行象征性援助。宋军也经提前扼守住河东各处险要,让辽军始终无法前进到太原和北汉守军会师。

宋军在坚固的太原城防面前也办法不多

最后,还是北汉在背水一战时激发了强大的求生欲。

他们先是派敢死队堵住了洪水涌入的缺口,又试图出城焚毁宋军的攻城器械,并在城头拼死抵抗爬上来的宋军。由于他们的顽强防御,赵匡胤的部队迟迟没能获得进展,反而消耗了相当多数量的精锐部队。

此时,终于反应过来的辽国开始出手。

北院大王乌珍率领本部精锐骑兵,从白马山进入河东,抄小路赶到太原城外。为了宣誓自己的存在,契丹人还用举火把和击鼓的方式来宣告自己的到来。困守太原城里的北汉皇帝刘继元,也立刻斩杀了一大批企图投降的高级官员,以便让守军继续坚定抵抗意志。倒是宋军这边开始麻烦不断。由自己亲手造成的水患,反过来导致瘟疫和腹泻在营寨内逐渐蔓延。赵匡胤眼见太破城无望,只能决定收兵回朝。

辽国方面对于增援北汉的意愿始终不强

再战太原

面对宋军 北汉方面也只能不断选择龟缩

其实北汉方面也不乏要求主动归附的声音。

在宋兵撤走后不久,就有人建议刘继元去袭击停留在太原城下的辽国友军。以便夺取数万匹战马其作为礼物,仅献给刚刚吃了败仗的赵匡胤。这样虽然保不住王朝,还可以换得后半辈子的富贵。当然,因为这个建议过于脑残,自然不可能被北汉皇帝所接受。

不过,宋军在正式撤兵前也对北汉的国力做了彻底破坏。

他们将太原城附近的10000多家民户押送到南方的各州各郡,并在太行山的险要间加修营寨,以断绝辽国对北汉的支援。这样一来,北汉对外得不到救援,对内又没有百姓继续提供粮草,实力只能是一天天的衰弱下去。

宋军在两次北伐之间 抽空攻灭了南唐

但宋太祖注定无法摘取北汉这个重要果实。

在彻底平定南唐之后,他还再次部署诸军准备第二次攻北汉,却突然暴病而死。宋太宗继位后,需要花了几年时间安定内部,直到公元978年才有精力执行消灭北汉的战略。

相比兄长的时代,宋太宗进攻北汉的声势更加浩大。

为了向北方提供充足粮草供应,北宋甚至大修运河设施,汇汴河之水入汴梁,让新征服的江南地区提供源源不断的粮饷收入。然后通过水路抵达本部的汴京地区。为了对付太原城坚固的城防,宋太宗特别命令成立讲武台,用以教授投石机、连弩等专业攻城器械的使用方法。虽然宋朝是刚刚开国不久,但军队的战斗技能已出现了相当明显的退化,只能由皇帝亲自过问才得以恢复部分水准。

宋太宗的攻伐北汉布局图

在兵力部署上,宋军主力将由北路都招讨使潘美的率领,目标就是北汉的核心太原。

同时命令原云州和太行方向的宋军严防辽军进入北汉地界。太宗自己也率领一支强力部队御驾亲征,先向河北北部前进,然后折返向西。随时准备阻击辽军的更大规模援军。

辽国在发现宋军的动向后,也立刻派人询问为什么连续进攻北汉。

宋太宗就则霸气十足的回答,自己是带兵讨伐不服号令的叛逆。辽国如果想要出手,就准备和对方大打出手。虽然辽国方面始终不能很好的参透对手思维,但还是仓促组建了一支由南府丞相耶律都沙领衔的部队。此外,还有南院方面的主力军和西京大同节度使的部队负责接应。但耶律都沙由于准备不足,选择了轻兵冒进,在白马山附近遭到预先准备的宋军精锐的袭击。损失惨重的辽军便不得不半路折还,基本上放弃了对北汉的所有支持。

辽国援军的失败 注定了北汉的最终命运

另一方面,宋军分路兵马也陆续攻破了北汉的残余州县,剪除了太原的外围羽翼。

到这年4月,所有部队齐聚北汉都城门口,开始最后的总攻。

尽管太宗皇帝亲自赶赴太原,巡行各营并亲自检查攻城器械的部署情况,但宋军的攻城作战仍然进行的非常艰难。数次登上城头的先锋部队,都被顽强的北汉守军又赶了下去。围攻者只能用冲车云梯去配合地道掘进推荐,也被守军用不停的箭矢干扰了正常运作。

一直到宋军控制了太原西南角的外围护城,才有北汉的将领开始陆续向他们投降。

宋太宗则抓紧时机督促各部发起最后的猛攻。

5月4日,宋军故伎重施放汾河水水淹太原城,逼的北汉皇帝亲自率领士兵去堵塞城防缺口。宋军随即又在城南发动猛攻。由于军中存粮已经不多,所以必须尽快解决战斗。巨大的压力也最终迫使北汉守军的意志开始出现崩塌。

宋军攻城常用的云梯

5月5日,在反复衡量得失利害后,北汉皇帝向宋太宗送上了投降书。

后者大喜过望,当即决定在第二天到城外接收北汉君臣的投降。在仪式现场,宋太宗还如愿以偿的抓获了所有反对派流亡者,并并将他们统统就地斩首。

出于对坚固城防的怨气和对日后局势的考量,宋军直接选择将太原城拆毁,让所有居民到新修筑的并州城内居住。

此后的宋朝虽然还有个太原城,但已经不是源自唐朝的原来那个了。

宋朝还选择将坚固的太原城摧毁

帝国的选择

攻灭北汉 等于消除了和辽国直接的缓冲区