CICS

欢迎点击上方“复旦大学信息与传播研究中心”订阅本公众号。

学术信息速递 | 城市传播

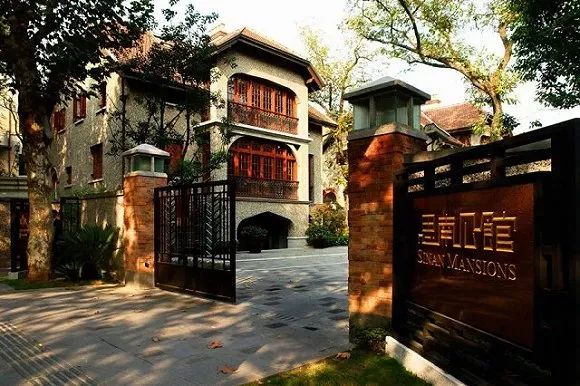

本期,我们推送孙玮教授的《从再现到体验 ——移动网络时代的传播与城市文脉保护 》一文摘要。文章

以上海思南公馆的城市实践为例,探讨了移动网络时代传播与城市文脉保护的新关系。文

章认为,移动媒体以符号拼贴、时空重组、穿梭虚实等方式,建构了人与城市的新关系,传播不仅仅是反映论层面的城市再现,也不仅仅是虚拟空间中的文字、影像叙事,传播生成了城市文脉的新形态,将城市文脉植人到大众的身体体验与日常生活实践中。

该文已刊载于《探索与争鸣》2017年第9期。

从再现到体验

——移动网络时代的传播与城市文脉保护

(摘要)

孙玮

作为传播工具传递信息、再现现实是人们对大众媒介相当普遍的一种认识。简言之,就是将城市实体空间用各种符号,转化为一种抽象的再现式虚拟叙事。有学者将这种两分思路称为城市研究中的“大分化”,即将城市简化为对系统的抽象,无论是社会系统还是物理系统。但简化绝大多数是单向度的、以单一学科为基础的研究方法。

城市有两个侧面,一是实体的城市;另一个是再现、想象的城市,即大众媒介建构的城市虚拟空间。论及传播与城市的关系,基本是从后一个层面出发的。传播对于城市文脉保护的作用体现为:再现城市历史与实物遗存,唤起人们的认知与记忆;报道相关事实,传播城市文脉保护的理念;激发公众舆论关注,促进相关公共政策的制定与执行等。那么移动网络时代新媒体的传播呢?仅仅是大众媒介这些原有功能的扩展加强版吗?本文试以上海思南公馆的城市实践为例,探讨移动网络时代传播与城市文脉保护的新关系。

一些城市地理学者提出“在媒体研究和社会学,人们正在力图解释媒体何以既是一种实践活动,又是一种文本呈现。同时又是一种关系处理过程。借助它,不同场所被媒体实践活动联系在一起”(艾伦·莱瑟姆等,2013:15)。媒体可以重构地理、空间关系。依据这个思路,本文认为新媒体不仅仅是传统大众媒介功能的加强版,而是可以实施城市各类场所、空间的新连接,从而创造出新型社会关系。

以思南露天博物馆为例,在这里人们可以用手机扫描展品上的二维码,边看展品,边听手机里的语音介绍。数字媒体的多媒体特征使得文字、声音和影像可以交织融合,创造一个新型空间,在这个虚拟空间中,地理空间、叙事空间、声音空间、影像空间、信息空间、意义空间等各种类型的空间并置。城市文脉在这个虚拟空间中得以另类方式的延续、伸展。新媒体通过符号拼贴、时空重组,创造了一个前所未有的“思南公馆”,一个鲍德里亚拟仿意义上的城市幻象,上帝之眼的“假器观看”成为普通大众的视觉感知。

思南博物馆的许多项目也都借助微信来运作。这些新媒体应用除了发挥沟通信息、宣传观念等大众媒介的传统功能,其意义更在于创造了一种城市新型空间,城市文脉便是这个新型空间的灵魂。这些与思南公馆有关的微信公号,都以思南地区独特的历史文化为核心,建基于非常深厚的“卢湾”情结、上海认同。项目在实体空间持续性、常态化的活动,与微信公号虚拟空间的传播互相呼应、融为一体,生产出了一个历史与当下互嵌的思南公馆城市空间。

如果我们在信息技术(IT)向信息传播技术(ICT)转型的视野中考察二维码等新技术,就可以发现,移动网络技术正在开启人类社会的一种崭新状态。增添了“传播”维度的信息技术,不再是止步于虚拟空间的再现工具,而是打破虚实空间隔绝状态的“地理媒介”。思南露天博物馆以技术与感觉的多重链接,呈现了一种城市叙事的全新方式。当“真实虚拟电影院”、VR摄影机等随时嵌入实体空间,思南公馆已然是一个被技术信息流贯穿的物质场所。身体的全息体验,才是最重要的城市叙事方式,拿着手机游走于这个空间的每个人,就是城市叙事的主体。

移动网络时代的城市体验,调动、叠加了所有感官刺激,拼贴了形形色色的时间与空间,人的身体穿梭于虚实空间的动态交错中,这是本雅明、德塞图时代不可能具有的新型体验。信息流贯穿的思南露天博物馆,参观者可通过电子地图,寻找展品,扫描展品上的二维码之后,就可进人由文字、图片、声音、影像构成的虚拟空间。但与看电视和用PC机上网完全不同的是,人的身体是处在相关联的实体空间中,因此并非是单向度的“脱域”过程,而是“脱域”和“嵌入”的交织。人的感官在实体、虚拟空间来回穿梭、反复切换,人们感受到的思南公馆既不是实体空间中的,也不是虚拟叙事中的,它是融合了虚实的“复合空间”。这个博物馆没有预先设定的游览线路,每一次游览都有可能创造不同的路线,形成不同的身体体验,创造了一个德塞图日常生活实践意义上的动态城市。移动媒体的传播,通过嵌入日常生活实践的身体体验,促成了大众与城市文脉的接触与对话,城市文脉不仅仅是博物馆围墙中的老古董,也不仅仅是文字、影像中的虚拟叙事,它就在市民的日常生活实践中。

传播之于城市文脉保护的作用,在移动网络时代发生了颠覆性转变。一方面,移动媒体拓展、强化了传统大众媒介的功能。另一方面,新媒体开创了传播与城市文脉保护的崭新局面,这正是本文重点探讨的内容。移动媒体以符号拼贴、时空重组、穿梭虚实等方式,建构了人与城市的新关系,传播不仅仅是反映论层面的城市再现,也不仅仅是虚拟空间中的文字、影像叙事,传播生成了城市文脉的新形态,将城市文脉植入到大众的身体体验与日常生活实践中。如果将城市看作一个交流网络系统,由地理网络、信息网络、意义网络交织而成,那么城市文脉是表现在、潜藏于、渗透进这多重网络之中的。新媒体传播的价值在于,可以打通这些网络,创造出崭新的社会实践,传播既是大众媒介的再现与建构,也是人与人、人与城市的交往与对话。

在新媒体研究中,二维码常常被视为一个交互界面。所谓交互界面,最简单的意义是指,人——机之间的一类隔膜,它既区别又联系着两个大相径庭、却又彼此依赖的世界。它是两个世界之间的无缝联结,由此推动了其间差异的消失,并借此改变了两者之间的链接形式。被二维码渗透的城市也可以视为一种交互界面,社会多重网络在此汇聚、互嵌、再生,新型社会实践不断涌现,城市文脉亦得以创造性地延续。

(本文图片来自网络)

作者简介:

孙玮,博士,教授,

复旦大学信息与传播研究中心副主任,

复旦大学新闻学院副院长。

[版权声明]

本篇文章发表于《探索与争鸣》2017年第9期。

本文由作者授权发布,

未经许可,请勿转载(个人转载不在版权限制之内)。如公开出版机构需转载使用,请联系刊发杂志及作者本人获得授权。

[引用格式]

孙玮. (2017). 从再现到体验——移动网络时代的传播与城市文脉保护.

探索与争鸣

(9), 38-41.

(本文编辑:周晗)

想了解更多精彩内容?请点击右上方菜单选择“查看公众号”并进入“

查看历史消息

”。