核心观点:

核心观点:

1. 去杠杆是近年来宏观经济政策的主基调之一。然而,近期在政治局 “扩大内需”会议精神指引下,央行措辞已由保持流动性“合理稳定”转为“合理充裕”,操作上也两次降准且银行间市场利率不断走低。市场不禁困惑的是,究竟紧货币有利于去杠杆,还是松货币有利于去杠杆?经济下行压力加大时,到底是坚持去杠杆还是稳增长?

2.历史数据表明,紧货币大概率有利于去杠杆。利率抬升往往会同时抑制杠杆率的分子(债务)和分母(GDP)的扩张。但相对GDP而言,债务通常对利率的变化更为敏感。这使得紧货币下债务收缩的速度快于GDP下滑的速度,从而杠杆率增速呈现下降态势。实证数据有力地证明了上述逻辑机理。

3.尽管紧货币大概率有利于去杠杆,但从历史来看,持续紧货币在现实中并不具有可行性,其原因在于:一是持续紧货币会对GDP产生滞后的负向冲击,经济增长底线可能受到挑战;二是持续紧货币容易加速债务违约风险的暴露,对金融稳定造成不利影响。去杠杆的初衷是为了防范金融风险以实现经济平稳增长,若持续地过度收紧货币或将违背该初衷。

4.展望未来,强监管下信用收缩的滞后效应还将继续显现,加之贸易战等冲击的影响,宏观经济动能趋弱有望得到进一步确认。随着未来货币边际趋松由银行间向信贷市场的传导,杠杆率增速仍可能稳中略升。当然,杠杆率绝对水平下降是个漫长的复杂过程,更取决于市场化结构改革,并非周期性的总需求政策能完全左右的。

正文:

去杠杆是近年来宏观经济政策的主基调之一。然而,近期在政治局 “扩大内需”会议精神指引下,央行措辞已由保持流动性“合理稳定”转为“合理充裕”,操作上也两次降准且银行间市场利率不断走低。市场不禁困惑的是,究竟紧货币有利于去杠杆,还是松货币有利于去杠杆?经济下行压力加大时,到底是坚持去杠杆还是稳增长?这些都关乎宏观经济动能和资本市场走势。

一、紧货币有利于去杠杆?

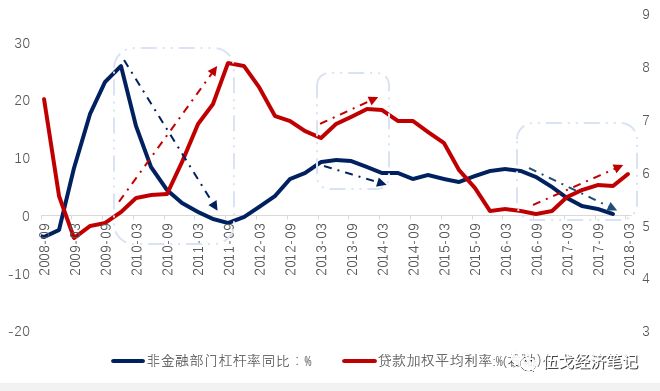

观察近年来中国几轮杠杆率增速下降的典型阶段(2009-2011年、2013年、2016年至今),我们发现其中的一个共同特征是贷款利率均处于抬升状态,这似乎表明紧货币与去杠杆有着内在联系。为什么利率和杠杆率增速会呈现显著的反向关系呢?

图1:利率抬升有利于去杠杆

数据来源:BIS、WIND

理论上,利率抬升往往会同时抑制杠杆率的分子(债务)和分母(GDP)的扩张。但通常地,

相对GDP而言,债务对利率的变化更为敏感。这使得紧货币下债务收缩的速度快于GDP下滑的速度,从而杠杆率呈现下降态势。

图2:相对GDP而言,债务对利率更为敏感

数据来源:BIS、WIND

注:1.杠杆率=债务/GDP;杠杆率利率弹性=(∆杠杆率/杠杆率)/(∆利率/利率)=债务利率弹性-GDP利率弹性; 2.此处利率指金融机构加权平均贷款利率,GDP采用杠杆率的通行算法,即每个时点的累计前四个季度的GDP;3.弧弹性区间以贷款利率走势的上下行区间来划分。为方便对比,此处弹性均采用其绝对值。

二、持续紧货币在现实中为何不可行?

尽管紧货币大概率有利于去杠杆,但从历史来看,持续紧货币在现实中并不具有可行性,其原因在于:

一是持续紧货币会对GDP造成负向影响,经济增长底线可能受到挑战。

尽管利率对经济增长的影响不一定在当期体现,但随着紧货币的滞后效应逐步显露,去杠杆和稳增长之间的矛盾势必与日俱增,最终稳增长占据上风。

图3:持续紧货币对GDP形成滞后的负向影响

数据来源:WIND

二是持续紧货币容易加速债务违约风险的暴露,对金融稳定造成不利影响。

我们发现,2010年以来三轮利率上升均伴随着信用利差扩大,表征金融风险有所加大。去杠杆的初衷是为了防范金融风险以实现经济平稳增长,若持续地过度收紧货币或将违背该初衷。

图4:持续紧货币加速债务违约风险的暴露

数据来源:WIND

三、去杠杆为何是漫长复杂的过程?

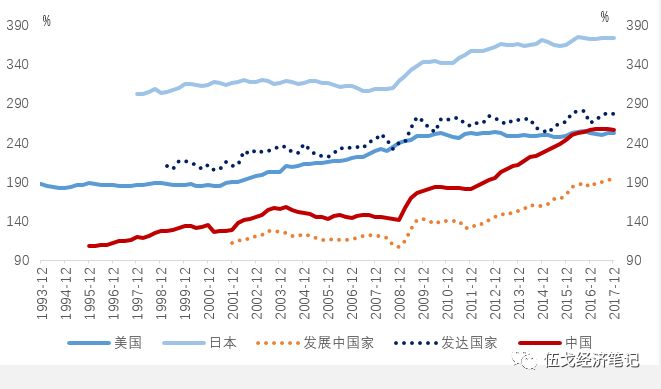

国际经验表明,杠杆率绝对水平的下降通常是漫长的复杂过程。

不论是发达国家还是发展中国家,几乎都在经历着杠杆率不断增加的过程。事实上,只有极少的国家有去杠杆的经验,且多伴随着经济金融危机的困扰。例如:日本在上世界90年代泡沫破灭之后,杠杆率曾一度下降,但面对经济衰退的威胁日本政府后来又不得不选择加杠杆,从而使得当前日本杠杆率绝对水平远高于发达国家平均水平;而美国在次贷危机后也呈现相似状态,当前其总体杠杆率依然处于较高水平。

图5:杠杆率绝对水平的下降并非易事

数据来源:BIS

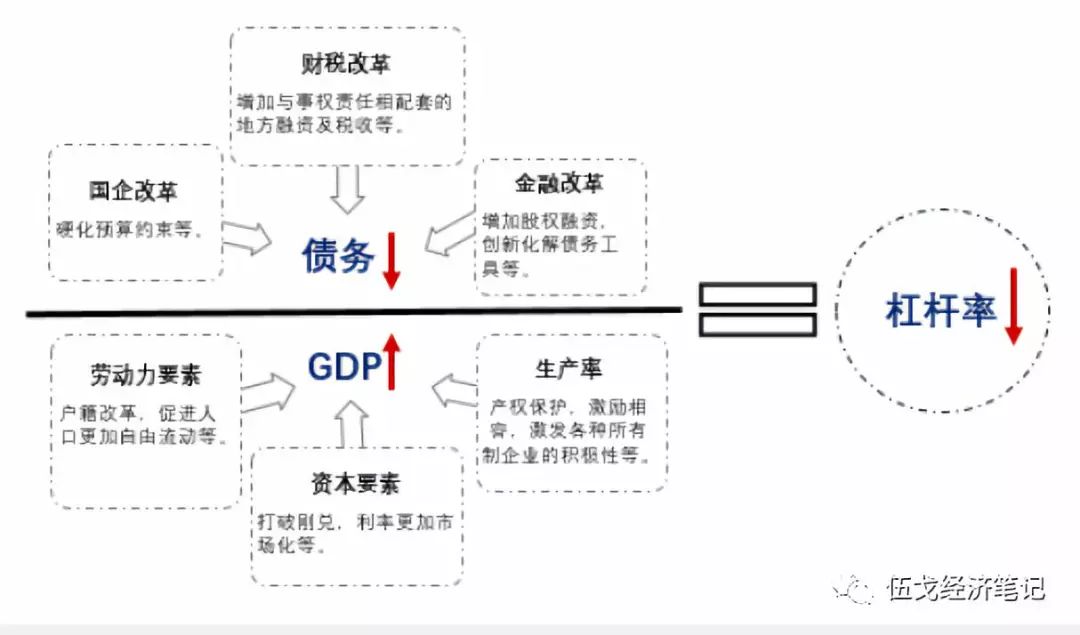

从中国情况来看,杠杆率绝对水平的下降更取决于结构改革。

具体地:

一是“做小”杠杆率的分子(债务)

,通过推进国企改革(例如硬化预算约束)、财税改革(例如增加与事权责任相配套的地方融资和税收)与金融改革(例如增加股权融资、创新化解债务工具等)收缩债务,做小分子;

二是“做大”杠杆率的分母(GDP)

,通过推进提升或改善劳动力要素(例如户籍改革、促进人口更加自由流动)、资本要素(例如打破刚兑、利率更加市场化等)、生产率(产权保护、激励相容,激发各种所有制企业的积极性)等相关方面的制度改革,做大分母。只有实现经济高质量增长,去杠杆才会真正成为现实可能。

图6:去杠杆关乎货币政策,更取决于结构改革

来源:笔者整理。

四、总结与展望

一是

历史数据表明,紧货币大概率有利于去杠杆。利率抬升往往会同时抑制杠杆率的分子(债务)和分母(GDP)的扩张。但相对GDP而言,债务通常对利率的变化更为敏感。这使得紧货币下债务收缩的速度快于GDP下滑的速度,从而杠杆率增速呈现下降态势。实证数据有力地证明了上述逻辑机理。

二是

尽管紧货币大概率有利于去杠杆,但从历史来看,持续紧货币在现实中并不具有可行性,其原因在于:一是持续紧货币会对GDP造成滞后的负向冲击,经济增长底线可能受到挑战;二是持续紧货币容易加速债务违约风险的暴露,对金融稳定造成不利影响。去杠杆的初衷是为了防范金融风险以实现经济平稳增长,若持续地过度收紧货币或将违背该初衷。

三是

展望未来,强监管下信用收缩的滞后效应还将继续显现,加之贸易战等冲击的影响,宏观经济动能趋弱有望得到进一步确认。随着未来货币边际趋松由银行间向信贷市场的传导,杠杆率增速仍可能稳中略升。当然,杠杆率绝对水平下降是个漫长的复杂过程,更取决于市场化结构改革,并非周期性的总需求政策能完全左右的。

【作者】

伍戈:

华融证券首席经济学家,曾长期供职于中国人民银行货币政策部门,并在国际货币基金组织担任经济学家。中国经济学最高奖孙冶方经济科学奖获得者(2017),并获浦山政策研究奖(2017)、刘诗白经济学奖(2012)以及“远见杯”中国宏观预测季军(2018)。

高莉:

华融证券宏观研究员。

兰俚萍:

华融证券实习研究员。

近期研究:

1、

货币的镜像

,2018年6月25日

2、

基建托底,还是拖累经济?

2018年6月8日

3、

政策利率的“随行就市”?

2018年5月23日

4、

全球经济动能:这次有何不同?

2018年5月11日

5、

加息周期中的美元贬值,

2018年4月23日

6、

产能过剩?产能出清?

2018年3月27日

7、

消失中的货币,

2018年3月9日

8、

市场预测错了什么?

2018年2月28日

9、

房地产投资韧性几何?

2018年2月9日

10、

经济韧性与政策定力:博弈2018,

2018年1月26日

长按以下二维码关注:伍戈经济笔记