摘要:儒家文化圈国家对读书文化的重视已经受到了学界的关注,然而对其内部的差异以及纵向变化却缺乏研究。基于韩国、新加坡2009和2018年PISA合并数据的分析,研究发现,与十年前相比,虽然韩国和新加坡15岁青少年期望上大学的比例没有显著变化,但是大学期望仍远高于OECD国家的平均水平。而在乐观的期望背后是底层学生期望不高的事实,尤其是在考虑了学业能力后,底层和顶层的优等生期望上大学的比例差距明显扩大。从影响效应来看,家庭背景对大学期望的直接影响呈现增加的趋势,而通过影响学业能力进行影响期望的间接效应则呈现下降趋势。最后,数学成绩已经成为间接效应中最重要的影响因素。因此,部分儒家文化圈国家要警惕教育再生产对弱势群体学生教育期望的影响。

关键词:大学期望;PISA;家庭经济社会文化地位;学业能力

二战以后,亚洲地区高等教育机构的数量扩张,导致高等教育入学率实现了跨越式增长。而在这种弯道超车式的高等教育发展中,儒家文化圈国家的青少年及家庭对要上大学有着极度渴望。中国青少年研究中心发布的《中美日韩高中生在线学习比较研究报告》显示,中日韩三国均有超过80%的学生期望毕业后上大学[1]。更大调查规模的PISA测试发布的《学生的教育期望》中同样揭示,2015年日本、韩国、新加坡、中国期望上大学的比例分别为77.2%、89.6%、90.5%、53%,而OECD国家的平均水平是59%[2]。更重要的是,人们相信对于亚裔学生而言,似乎人人都有很高的教育期望[3],尤其是弱势学生的大学期望也依然很高,这让西方学者认定“东亚的教育模式能让寒门子弟更容易成功”[4]。

一些与儒家文化有渊源的学者发现,无论是在美国的亚裔群体还是儒家文化圈国家内部,教育狂热已经成为最突出的特征。提出“美德学习者说”的布朗大学教育系教授李瑾[5],探索亚裔学生成绩为何优异的密歇根大学社会学系教授谢宇[6],在中国山东邹县调查数年写出《治理中国教育欲望》的普尼斯(Andrew B.Kipnis)教授[7],《韩国高等教育狂热》的作者韩裔美籍学者赛斯(Michael J.Seth)[8],他们均认为儒家文化圈中的群体拥有对读书文化的重视,以及对教育和社会成就之间关系的高度认可的家庭教养方式。影子教育(shadow education)的强盛之风和超高的大学抱负(college aspirations)是这种教育狂热的集中体现。

自20世纪50年代威斯康星模型(The Wisconsin model)将教育期望引入父辈教育、职业成就对子代成就影响的关系中,并将其视为父辈成就影响子代成就最重要的中介变量,关于教育期望的研究开始被社会学家重视起来。也正是因为如此,后来对于大学期望的研究到现在都没有挣脱出威斯康星模型的结构[9]。虽然也有研究关注大学期望对教育成就的影响[10],但是总体来说,大学期望的研究更多的是关注家庭背景和能力是如何塑造个人大学期望的[11]。而儒家文化圈内的本土研究者几乎不会将大学期望纳入研究视野,具有跨文化经历的研究者要么是忽视了对大学期望动态变化的时间考察,要么这些研究结论是基于学者自身文化范式或是小范围调查而得,因而缺乏大范围的调查数据支持。

基于此,本文将以最具代表性的韩国和新加坡为研究对象,致力于弥补上述不足,尝试探讨以下三个问题:(1)从2009年到2018年,15岁青少年学生的大学期望有什么样的变化?(2)学生的大学期望是否也与家庭背景、学业能力有关?(3)从2009年到2018年的十年间,这些因素的影响力有什么变化?

1.数据来源

本研究数据来自PISA2009和PISA2018中韩国和新加坡的合并数据。PISA测试是由经济合作与发展组织(OECD)发起的全球最大规模的面向15岁青少年的学生能力的国际评估计划。自2000年进行全球首次测试之后,PISA每三年进行一次。而本研究关心的是过去十年儒家文化圈青少年大学期望的变化趋势。所以我们将时间段设置在2009—2018年之间。按照学术界的划分,儒家文化圈应该包括中国、朝鲜、韩国、日本、越南和新加坡六个国家。而选择韩国和新加坡作为国别比较的原因是,只有这两个国家同时参与了上述两次调查。虽然中国自2009年就加入了调查,但历次调查中选样区域都不一致,因而缺乏可比性。我们剔除掉有缺失值的个案后,共有23598个观察值进入最终的分析环节。其中,韩国有11639个,新加坡有11959个。

2.关键变量

大学期望是本研究的因变量。我们将其定义为学生期望读上本科及以上水平。在PISA问卷中,学生被问到“你期望上到什么程度?”。该问题的选项则根据联合国教科文组织(UNESCO)在全球实施的教育统计国际标准(International Standard Classification of Education,ISCED)进行设置,选项从ISCED2

(Lowersecondary)到ISCED6(university)之间供学生选择。在具体编码时,本文将选择了ISCED5A和ISCED6及以上(本科及以上水平)的学生视为有大学期望的学生。同时,我们在结果呈现的第一部分,也会将ISCED5B(Vocationally/technically-orientedtertiary)纳入进行辅助分析。

已有关于大学期望的研究,认为影响教育期望的因素主要有家庭背景、个人能力、学校质量等因素。本研究也借鉴此种理论框架,引入家庭背景和学业能力作为自变量。家庭背景主要通过PISA测试中的家庭经济、社会、文化地位指数(ESCS)进行衡量。该指标主要是对家庭经济、文化资源、父母教育程度和职业等方面形成的一个综合数值。学生的学业能力也主要以阅读、数学、科学三门学科的成绩进行衡量。在PISA测试中对每门学科的成绩分别提供了7个似真值(plausible values)。我们借鉴已有研究常用的一种做法,即取第一个似真值为各门学科的表现[12]。

最后,如表1所示,我们也引入了一些会影响大学期望的控制变量,如性别、学校质量(以每个学校所有学生三门学科成绩的平均值进行衡量)、年级、调查年份。

3.研究方法

首先,我们以均值比较的方式比较大学期望的国家与时间差异,然后通过控制个人的学业能力,进而进一步考察不同家庭背景学生大学期望的差距。其次,通过引入二分logistic回归的方式,进一步考察家庭背景、学业能力对大学期望的影响,以及这种影响在时间上的变化。最后,由于logistic回归存在未被观测到的异质性(残差变异)问题,因而并不能沿袭传统线性回归使用嵌套模型中的系数比较的方式判断中介变量的效应[13]。所以我们通过KHB方式分解家庭背景对大学期望的直接影响和间接影响,以及其时间变化的趋势。

需要说明的是,PISA数据具有典型学生—学校的嵌套结构特征,理应采用多层模型(MLM)进行分析。但是我们发现对于韩国和新加坡而言,各学校被选中的学生基本保持在30~40人,所以我们以学校质量作为控制变量,进而剔除难以观测到的学校层面因素的干扰。

1.大学期望比例的变化

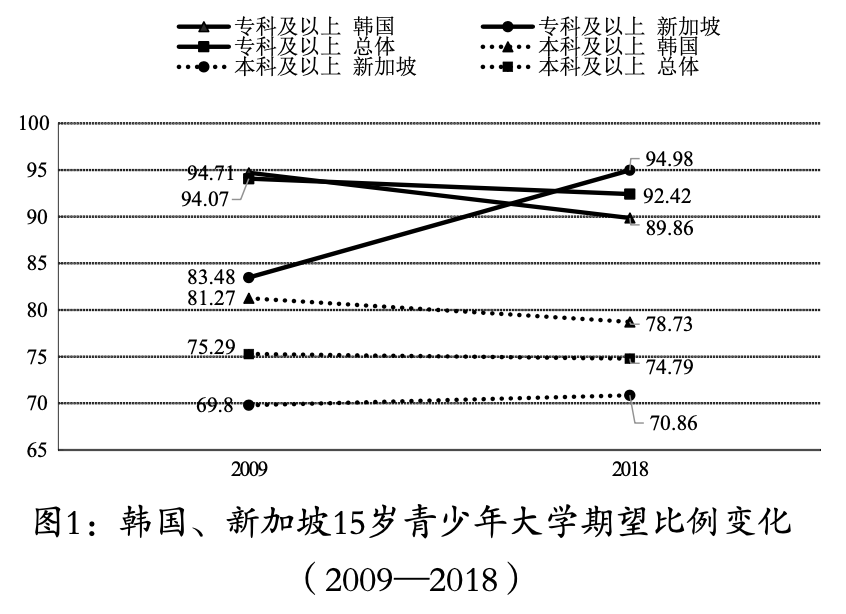

图1呈现的是,从2009年到2018年,韩国、新加坡以及总体(两国加总)的15岁青少年期望上大学的比例变化。其中实线代表的是期望上专科及以上的比例,而虚线代表的是期望上本科及以上的比例。我们可以发现,对于总体而言,学生期望上大学的比例有略微的下降,但是降幅非常小。具体来看,对于韩国而言,无论是期望上大专及以上还是本科及以上,韩国学生的期望比例都有略微的下降。而新加坡则在期望上大专及以上方面,期望比例的涨幅比较明显;在期望上本科及以上虽有涨幅,但是幅度非常小。

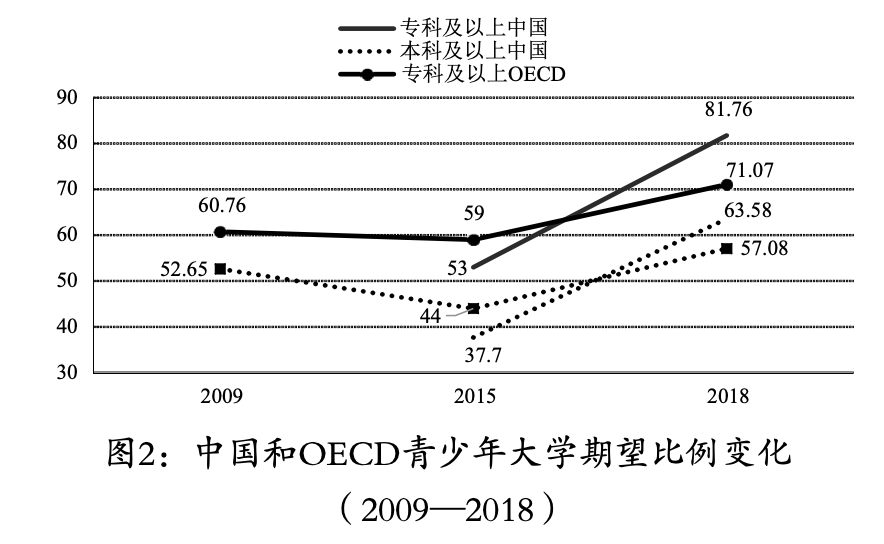

结合图2中OECD国家的平均水平来看,韩国和新加坡青少年拥有非常高的大学期望这一特点无论是以专科及以上还是本科及以上进行衡量都显而易见。从大学期望比例的增幅来看,在过去的十年中,整个OECD国家或地区期望上大学的比例增速高于韩国和新家坡的期望比例上升速度。虽然,从图2也可以发现中国(部分省市)学生期望上大学的比例,从2015年到2018年有一个非常明显的爬升趋势,但该结论部分存疑。我们推测有两点原因。一方面是国内的确也存在青少年期望上大学比例升高的趋势;另一方面,2015年的调查与2018年不同的是,第二次调查中将浙江替换成了广东。而浙江省更接近江南文化圈,更重视读书;而相对来说广东省对读书文化的重视程度要低些。

所以总体来看,过去十年,韩国和新加坡的青少年期望上大学的比例依然远高于其他国家的水平。但是OECD国家和地区青少年期望上大学的比例也正在攀升,而且这一攀升速度还高于韩国和新加坡。因此,这也可以说明全球社会中的学历主义正在愈演愈烈。

2.家庭背景、学业能力与大学期望的关系

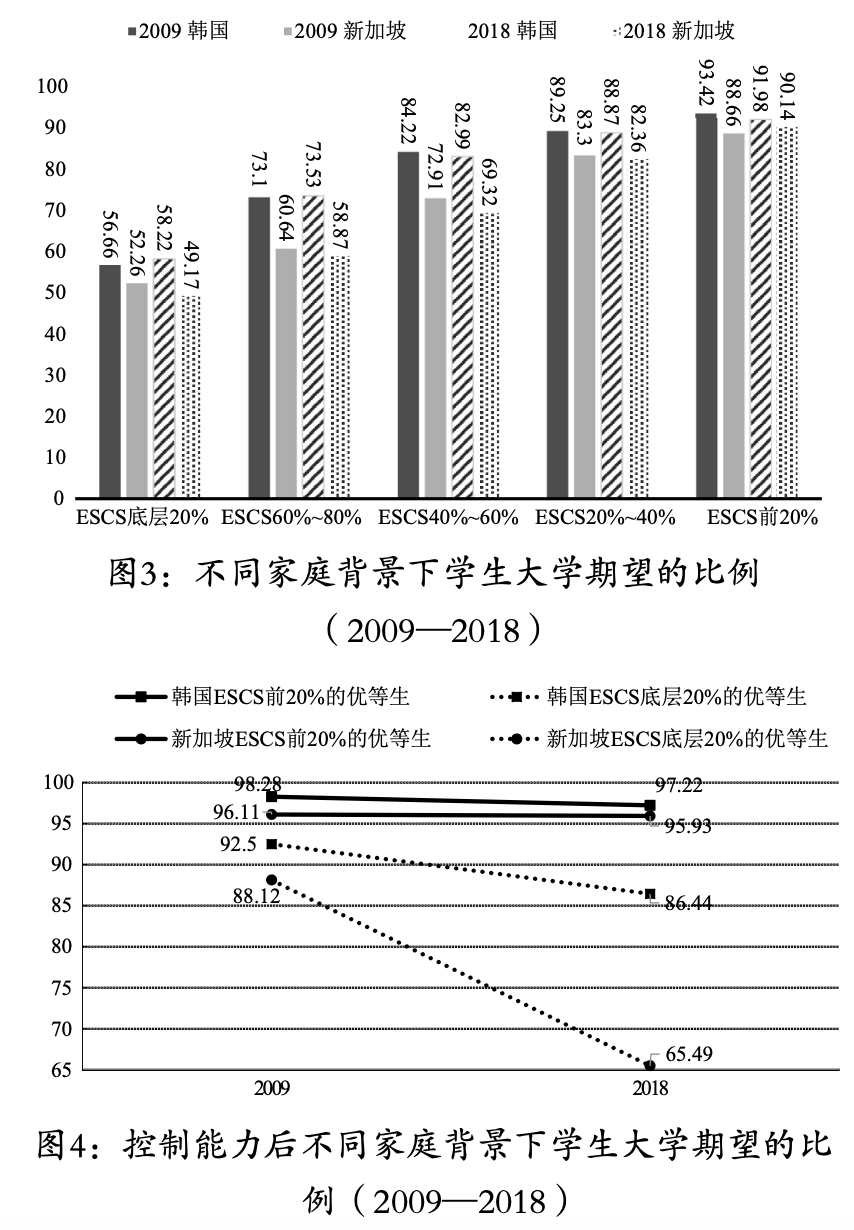

韩国和新加坡青少年期望上大学的比例远高于平均水平。那么他们的大学期望是否还如教育期望的理论所预测的,受到家庭背景和学业能力的影响?接下来,本研究将聚焦本科及以上水平的大学期望。图3呈现的是不同家庭背景下学生的大学期望比例的差异。我们将学生的ESCS进行5等分,进而分别考察不同家庭背景学生大学期望的差异。从图3可以很清楚地看出,无论是韩国还是新加坡均呈现出家庭背景越好,学生期望上大学比例也越高的趋势。但是从2009年到2018年的变化趋势来看,在不同家庭经济文化地位水平上,韩国和新加坡呈现出了不同的特点。对于韩国而言,仅有底层家庭学生的大学期望比例也呈现出了上升的趋势(增长2%左右)。其他类型的学生,大学期望比例却都呈现出下降的趋势。而新加坡则又明显相反,只有最顶层家庭的学生期望比例呈现出上升的趋势(2%左右),其他家庭背景的学生,他们的大学期望均呈现出下降的趋势。

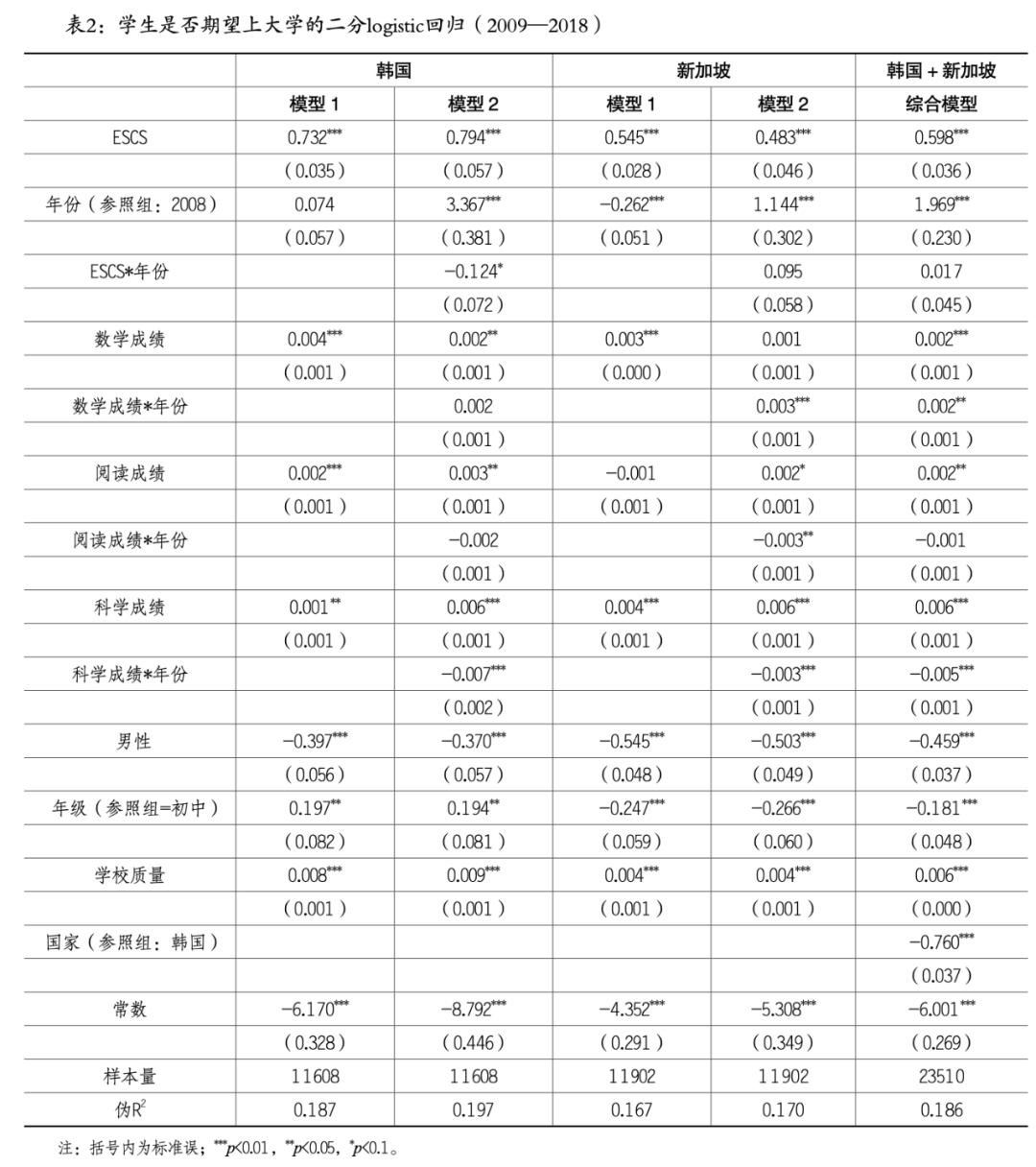

既然学生的家庭背景影响大学期望,那么学业能力是否能调节家庭背景对期望的影响?换言之,假设弱势群体拥有与优势群体相同的学业成绩,那么他们期望上大学的比例会与优势群体一样吗?图4呈现的就是控制了学生学业能力之后,底层(ESCS底层20%)和顶层学生(ESCS前20%)期望上大学的比例差异。就技术层面的操作而言,控制学生能力的做法是,我们仅考察底层和顶层家庭中优等生大学期望的比例差异。借鉴PISA测试中将三门学科成绩进行分级的做法,本研究也将每门学科成绩进行5等分,并规定如果有学生至少有2门学科成绩(在PISA报告中则认定至少有1门学科成绩)分别进入全体学生前20%的水平,则认定该生为优等生。

总的来说,本文发现,学生能力能够弥补由家庭经济社会文化地位差异导致的大学期望差距。具体来看,在没有控制学业能力时,底层与顶层家庭学生的大学期望差距显著。在控制了学业能力后,两者之间的大学期望差距缩小,期望比例缩小的幅度即学业能力对家庭背景的弥补效应。从数值上来看,对于韩国而言,在2009年,底层(56.66%)与顶层(93.42%)学生的期望比例差距为36.76%。而控制了能力之后,两者的差距为5.78%,因而其弥补效应为84.27%[(36.76—5.78)/36.76]。对于新加坡而言,2009年,底层(52.26%)与顶层(88.66%)学生的期望比例差距为36.40%。在控制了能力之后,两者的差距为7.99%,其弥补效应为78.04%。

然而,学生学业能力对于家庭背景的弥补效应呈现出随时间而逐渐趋弱的趋势。对于韩国而言,不控制和控制学业能力,顶层和底层学生的期望比例差距分别为33.76%和10.78%,因而其2018年的弥补效应为68.07%(2009年为83.74%)。对于新加坡而言,不控制和控制学业能力,顶层和底层学生的期望比例差距分别为40.97%和30.44%,因而其2018年的弥补效应为25.70%(2009年为75.34%)。很明显,两个国家学生2018年的学业能力对学生家庭背景的弥补效应都有着非常显著的减弱的趋势。

上述结果证实学业能力弥补效应的减弱趋势。换个角度的表达即是,从2009年到2018年,同为优等生的底层和顶层学生在大学期望上的差距在逐渐扩大。具体来看,即使现在处于底层群体的学生学业表现达到了优等生水平,但是他们与同样是优等生的顶层群体学生之间期望上大学比例存在差距。而且相对于十年前,这一差距变得更大了。对于韩国而言,2009年顶层优等生比底层优等生的大学期望比例高5.78个百分点,而在2018年这一差距达到了10.78个百分点。对于新加坡而言,2009年顶层优等生比底层优等生的大学期望比例高7.99个百分点,而在2018年这一差距更是达到了30.44个百分点。由此,一个悲伤的事实开始浮现。尽管韩国和新加坡在过去十年依然保持着远高于OECD平均水平的大学期望比例,但是在这种乐观的大学期望背后隐藏的却是底层人群中的学业优等生,不再像以前一样期望上大学。相比较而言,新加坡的底层优秀学生不期望上大学的比例相对于十年前更多了。

3.家庭背景、学业能力对大学期望的影响效应及变化趋势

表2呈现的是在控制了其他变量后,家庭背景和学业能力对大学期望的影响。在结果汇报上,我们先报告自变量的效应,然后再介绍控制变量的影响效应。在具体操作上,我们以国家分组进行回归,然后再以两国汇总数据进行回归。而在模型设置上,在分国别的回归中,模型1放入的是自变量和控制变量;而模型2的目的主要是为了考察各影响因素对大学期望的影响是否随着时间变化,所以我们共加入了年份和ESCS、数学成绩、阅读成绩、科学成绩的交互项。由于在回归结果中报告的是系数,所以在汇报时将其转化为优势比(Odds Ratio)。

结果显示,无论是韩国还是新加坡,家庭背景都能显著影响个人期望上大学的选择,这与主流文献是一致的。对于韩国而言,家庭ESCS指数每增加一个单位,学生期望上大学的发生比要增加107.92%(e0.732-1)。而对于新加坡而言,家庭ESCS指数每增加一个单位,学生期望上大学的发生比要增加72.46%(e0.545-1)。相比较而言,在韩国家庭背景对大学期望的影响更重要。数学和科学成绩的系数在两国之间基本接近。数学成绩每增加一个单位,学生期望上大学的发生比增加0.4%(e0.004-1)左右。科学成绩每增加一个单位,学生期望上大学的发生比增加0.4%(e0.004-1),左右。但是在阅读学科上两国之间有区别。对于韩国而言,阅读成绩每增加一个单位,学生期望上大学的发生比增加0.2%(e0.002-1),但是这种影响在新加坡并不存在统计显著性。

从时间变化来看,首先,我们关注家庭背景对大学期望的影响。对于韩国而言,ESCS与年份交互项显著,这也意味着相对于2009年,2018年学生家庭背景对大学期望的影响在下降。而该趋势对于新加坡而言却不存在。虽然,在新加坡的模型中交互项系数也为正,但是统计上却并不显著。其次,关注各科成绩对大学期望的影响,我们发现,数学成绩与年份的交互项并不显著,这也就意味着对于韩国或新加坡而言,数学成绩对大学期望的影响并没有出现随时间变化的趋势。阅读成绩与年份的交互项只在新加坡中显著,但是系数为负,这意味着,对于新加坡而言,阅读成绩对大学期望的影响在过去十年中有下降的趋势。最后是科学成绩,交互项在两个国家中都非常显著,但系数也是为负,这说明在过去的十年中,科学成绩对大学期望的影响也是在下降的。

从控制变量的影响来看,在两个国家中,男生的大学期望总是比女生低。这是与主流文献一致的。女性在教育领域的表现,无论是学业还是期望都已经追上或超越男性。在韩国,男性期望读大学的发生比要比女性低30.03%(1-e-0.357),而在新加坡这一数值为42.02%(1-e-0.545)。对于韩国而言,高中生比初中生的大学期望比例更高,高中生期望上大学的发生比要比初中生高21.77%(e0.197-1);而在新加坡这一趋势是相反的,新加坡的高中生期望上大学的发生比要比初中生低21.89%(1-e-0.247)。再者,与已有理论预期相符的同样表现在学校质量与教育期望的关系上。对于两国而言均证实,学校质量越好,学生期望上大学的比例越高。具体来看,学校质量每提高一个单位,学生上大学的发生比增加0.4%和0.8%(e0.004-1、e0.008-1)左右。

最后,通过分析韩国与新加坡的加总模型,我们可以看到,家庭ESCS对大学期望的影响也并没有呈现时间变化的趋势。而数学、阅读和科学成绩都能显著预测学生的大学期望。其他控制变量的系数的方向和绝对值也基本上没有任何变化。但是比较难以理解的是,我们发现即使在控制了其他影响大学期望的变量之后,新加坡的15岁青少年比韩国同龄人期望上大学的比例要显著低53.24%(1-e-0.760)。我们认为这可能与新加坡更加多元的民族构成有关。除了华人之外,马来裔、印度裔以及欧美裔的多元构成对儒家传统中的“读书文化”逐渐弱化。而韩国国内有汉族、大和族、蒙古族等少数族裔存在,但无论是占主体的朝鲜族还是少数族裔,他们均是对传统儒家文化保留较完整和系统的民族,所以使得韩国的青少年在大学期望上变得更有执念。或许这也解释了为什么教育狂热的概念最早来自韩国。

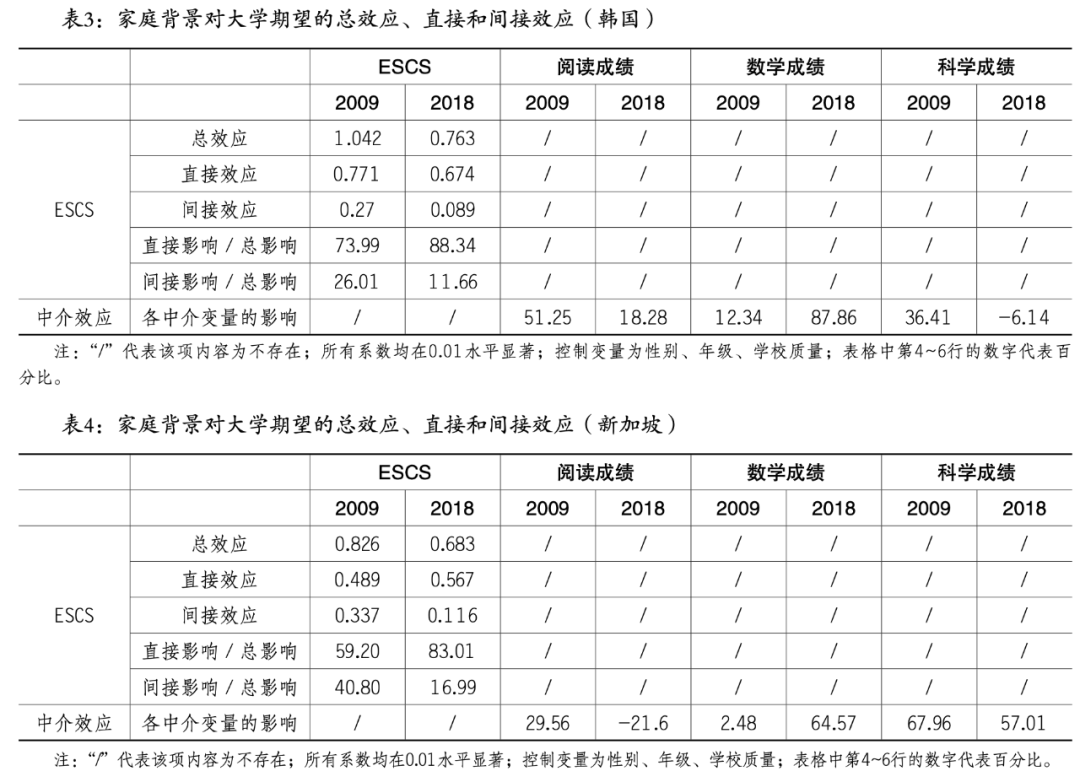

上文呈现了家庭背景和学业能力对大学期望的影响,但还有一个值得我们深入关注的问题,即家庭背景是否也会通过影响学生的学业能力进而影响个体的大学期望呢?上文的回归模型中,由于我们没有呈现嵌套模型的回归系数变化,以及对logistic嵌套回归中系数解读的特殊性,使得我们必须通过其他方式来分解家庭背景对大学期望的直接和间接影响。其中最常用的是KHB分解方式。表3和表4分别呈现的是韩国和新加坡家庭背景对大学期望的直接和间接影响,以及这种影响在时间上的变化趋势。据表3我们发现,对于韩国而言,家庭背景对大

学期望的总效应是下降了(表2的模型中ESCS与年份的交互项显著为负也证实)。其中,直接影响和间接影响也都呈现下降的趋势,但家庭背景对大学期望的直接影响仍然很大。在间接影响中,在2009年家庭背景主要通过影响阅读成绩(51.25%),进而影响个体的大学期望,而到了2018年,这种间接影响转移到了数学科目(87.86%)上。根据表4的结果,我们发现,对于新加坡而言,家庭背景对大学期望的总影响,虽然在数值上有下降的趋势,但是结合表2中的交互项系数不显著的结果,我们仍判定这种下降的趋势并不具有统计显著性。分别来看,家庭背景对大学期望的直接影响有上升的趋势,而间接效应则有减弱的趋势。同样的,我们深入分析间接影响也可以发现,在2009年,家庭背景主要通过影响阅读成绩(67.96%)进而影响个体的大学期望。而到了2018年,这种间接影响同样也转移到了数学科目上(64.57%)。因此,通过对间接效应的观察,我们了解家庭背景越来越主要通过影响学生的数学成绩,进而影响个体大学期望。

40年前,美国社会学家兰德尔·柯林斯(Randall Collins)就在《文凭社会》中描绘了全社会对文凭至上的热衷,人们希冀通过接受更多教育实现社会流动,却导致了文凭的贬值,底层群体通过读大学改变命运越来越渺茫[14]。伴随全球高等教育扩张以及“人人都要上大学”的号召,接受大学教育成了每一个青少年的人生愿景。提高学生对高等教育的渴望,尤其是那些低社会经济地位学生的理念,在部分发达国家的政策、制度反应以及研究方向上发挥重要作用。例如澳大利亚政府为了回应2008年《布拉德利报告》(Review of Australian Higher Education)揭露的弱势群体学生大学期望偏低的教育危机,在2009年正式推出了提升弱势学生大学期望的国家政策[15]。英国政府也在2009—2010年为了提升弱势群体青少年大学期望,在全国范围内的舆论、学术大讨论中实施了一系列提升大学期望的政策措施[16]。在美国,为了提升青年尤其是农村和少数族裔学生的高等教育入学机会,政府、学校和舆论媒体纷纷宣传提升弱势群体大学期望的重要性,并且实施了一揽子的激励计划[17]。虽然他们提升青年大学期望的政策活动在后续都遭到了质疑,但不可否认的是,大学期望正在被西方社会赋予国家行动的政策议题。

相较而言,儒家文化圈国家几乎不担心青少年的教育期望问题,似乎弱势群体的大学期望从来都不是一个政策关注点;所以教育期望的研究主要是西方国家占主流,几乎很少看到东亚国家对教育期望的相关研究,尤其是在中国国内这方面研究少之又少。决策者们似乎更相信儒家文化中所秉承的崇尚读书的文化同样也能激励弱势群体拥有较高的大学期望。然而这种判断不仅缺乏科学支持也欠缺对教育再生产机制的足够重视。本文通过对PISA2009—2018合并数据的分析,进一步揭示了儒家文化圈国家的大学期望远高于其他国家和地区的动态变化趋势,以及家庭背景与学业能力对大学期望的影响。

1.主要结论

第一,过去十年间,韩国和新加坡15岁青少年期望上大学的比例并没有显著的变化,两国期望上大学的比例依然显著高于OECD国家的水平。当然,这两个国家之间也存在差异。韩国青少年期望上大学的比例要显著高于新加坡。即使在控制了学业能力和家庭背景之后,韩国学生也依然要比新加坡学生具有更高的大学期望。而这似乎与两国在文化与教育制度之间的差异有关。对于新加坡而言,教育再生产的效应可能更明显。最后,需要注意的是OECD国家期望上大学的比例仍然在逐渐上升,这说明全球范围内文凭主义以及高等教育扩张对于青少年的教育期望的影响是非常明显的。

第二,家庭背景显著影响个体的大学期望。虽然韩国和新加坡学生的期望十年来保持稳定,但是底层学生期望上大学的比例开始下降,这意味着优势阶层的子女挤占掉了原本有大学期望的底层学生的份额。家庭ESCS指数越高的学生,期望上大学的比例越高。对于韩国而言,过去十年间,底层家庭学生的大学期望比例呈现出了微弱的上升趋势,但其他家庭背景类型学生的大学期望比例却呈现出下降趋势。而新加坡只有最顶层家庭的学生期望比例呈现出上升的趋势,其他类型学生的大学期望均呈现出下降趋势。