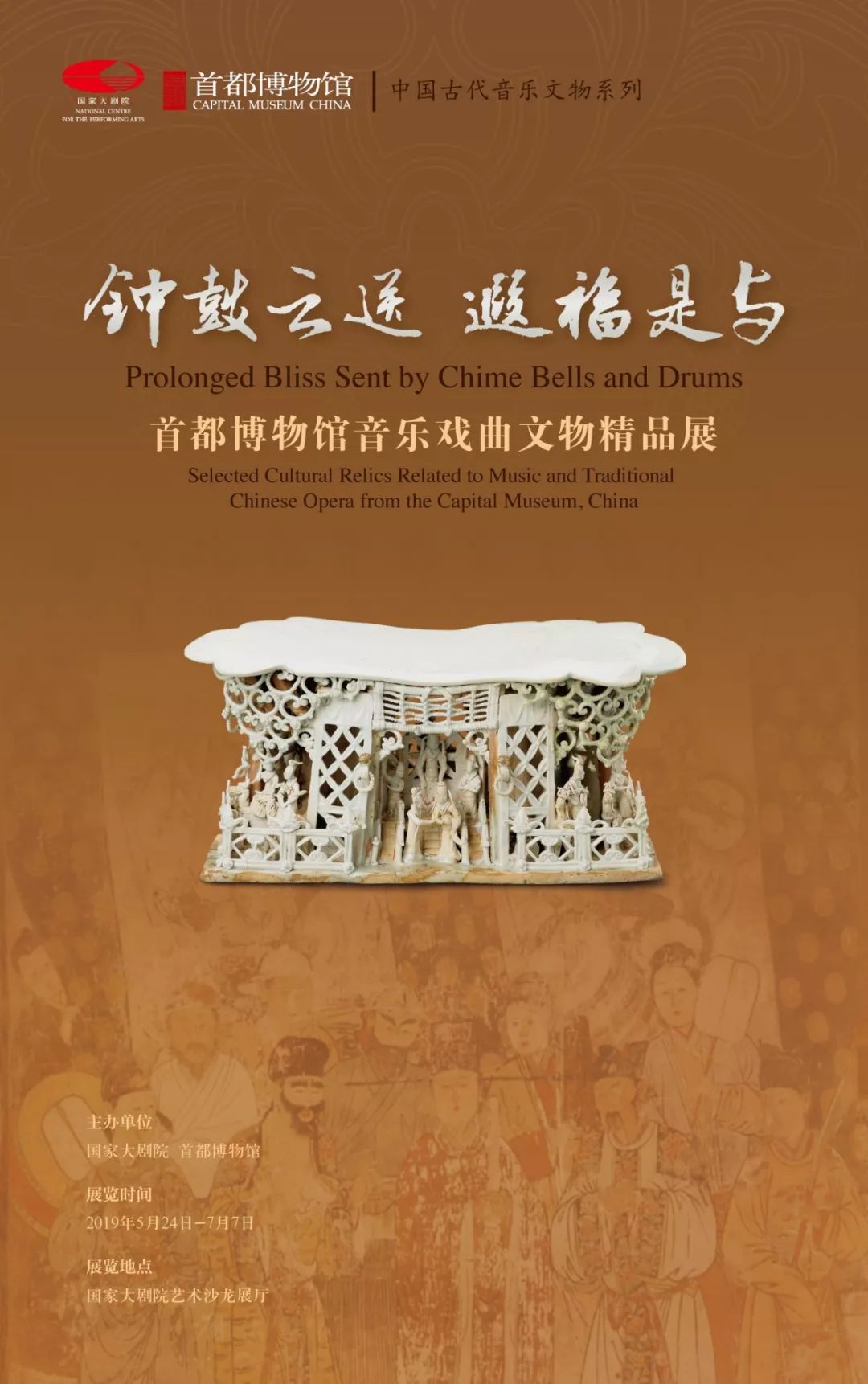

“钟鼓云送,遐福是与”

出自南北朝著名史学、文学家沈约所作

《梁雅乐歌·諴雅三》

表达古人

对钟鼓所指代之音乐的向往

寄托好运虽远而达的理想

《钟鼓云送 遐福是与——首都博物馆音乐戏曲文物精品展》于5月24日在国家大剧院与观众见面。这是首博与国家大剧院开展战略合作推出的首个展览,是首博为首都公共文化设施量身定制专题展览的一次探索,是首博文物述说音乐故事、解读历史智慧的有益创新。展出的遴选自首博的十余件馆藏,均为颇具代表性的音乐、戏曲文物精品,其背后蕴藏着的音乐、戏曲文化知识值得慢慢解读、细细品味。

钟鼓云送 遐福是与——首都博物馆音乐戏曲文物精品展

主办:国家大剧院 首都博物馆

展览时间:2019年5月24日-7月7日

展览地点:国家大剧院艺术沙龙展厅

点击视频观看展览宣传片

音乐,从起初作为礼制等级的象征,到自娱娱人、司空见惯的艺术形式,在古人生活的方方面面都留下了不可磨灭的痕迹。

宫廷雅乐用于祭祀和典礼,产生于西周的礼乐制度,“乐极和,礼极顺,内和而外顺”,雅乐的政治与教化作用被强化,是礼乐文化、等级制度的产物,随着礼乐制度的瓦解而衰落。音乐则是“天籁”之音,“自然”之乐,音乐本身富有情感,更具感染力,艺术性和审美价值千年流传。

蟠螭纹铜钮钟

战国(公元前475年-公元前221年)

银铃

西晋(265-317)

北京石景山出土

戏曲,从700年前散曲与杂剧风靡元大都,到600年前昆山腔兴起进而独领风骚,直至200年间京剧诞生并发展成今之国粹,处处彰显出古人的情致和意趣。

高雅之乐曲源于生活,升华而后回归,表现生活与理想。经过漫长的孕育,乐舞百戏、说唱、假面装扮等表演形式相互交融,戏曲艺术在宋金时期开始形成,至元代臻于成熟。元代文学以“曲”闻名,元曲可分为杂剧与散曲两种形式,杂剧是一种供演唱的舞台艺术,而散曲则是供文人清唱吟咏的诗歌变体。元朝定都北京称大都,艺术家以大都为活动中心,共同创造了元曲的发展高峰与大都的文化繁荣。

青白釉塑戏曲人物纹枕

元(1271-1368)

山西洪洞县霍山水神庙明应王殿壁画《大行散乐忠都秀在此作场》戏台模型

《西厢记》人物场景彩画

清(1644-1911)

明代初期昆腔从南戏诸腔中脱颖而出,成为正声。明朝万历年(1573-1620)以来,以都城北京为重镇和中心之一,在宫廷和民间广泛流行。戏曲艺术发展到清代达到高峰。乾隆五十五年(1790)起,徽班与汉调艺人陆续进京献艺,徽汉合流,同时吸收昆曲、秦腔和京腔的部分曲调、剧目和表演方法,通过不断的交流、融合,大约在道光年间(1821-1850)最终形成京剧。京剧形成后在清朝宫廷内开始快速发展,直至民国得到空前的繁荣。2010年,京剧入选“人类非物质文化遗产代表作名录”,被称为“中国的交响乐”“戏曲艺术中的国粹”。

鎏金龙首琴身银带钩

明(1368-1644)

北京房山出土

白玉琴式方簪

明(1368-1644)

白釉演唱女俑

清(1644-1911)

北京海淀厢红旗出土

粉彩演唱女俑

清(1644-1911)

北京西城报国寺出土

粉彩戏曲男俑

清(1644-1911)

北京海淀厢红旗出土

粉彩演唱男俑

清(1644-1911)

北京西城报国寺出土

粉彩击鼓双人俑

清(1644-1911)

北京海淀厢红旗出土