版权申明:本文来源于Panopath过来人

(ID:Panopath_liuxue),

阅读第一已授权转载。

如有想要了解的话题,也可以给我们留言。

前两天,Bonnie说的

《海归牛妈的教育观:要培养具有文化独特性的混血娃!》

里,牛妈多次谈及了孩子选择IB课程的经验,不少家长就开始焦虑了:哪些孩子适合选IB?IB课程体系真的很科学?IB的优势在哪里?IB难吗?我们找来了IB毕业生张学恒,从一个过来人的视角来和我们诠释:IB课程的魅力和它的与众不同。

International Baccalaureate(IB)

高一:

Foundation year、尝试所有的科目、尝试各种社团

高二上:

进入IB Diploma、选课、学习TOK、CAS成体系

高二下:

标化、论文启动

高三:

完成论文、各种申请、IB大考

前两天我的朋友圈出现了一个怪相。

当我的很多IB同学哀嚎着自己选择IB是多么不明智的一个决定时,

普高那边的同学传来了完全相反的声音。

“IB多好啊你们真是生在福中不知福”

“IB天天3:30放学你们天天不要太轻松啊”

“还能和外教一起上课实在是太好玩了吧”

而有些时候,我们也总是会吐槽:

“普高要是出国的话不用高考,

也没有大考

生活也太开心了吧”

“他们都出去玩了,就我们还在这儿赶论文...”

就在这纷纷扰扰、不绝于耳的讨论声中,我感觉到了来自两条路上的升学党们之间,

极为严重的偏见。

而无独有偶。这样的现象,不止局限在我所在的这一片天地。可以说,这些年来IB在全国各地更多地被普及了,然而其它教育体系的学生(普高、A-Level...),却仍旧和IB学生们隔着一道比International Baccalaureate 这个名字还长的围墙,互相羡慕着,却又互相鄙视着。极少有人跨过它看看对方的路,到底哪里曲折,哪里平坦。如今,作为一个IB应届毕业生,我萌生了这么一个念头:希望能通过这一篇短短的文章,将IB的魅力和特殊之处展现在大家面前。

简单来说,IB是一个名为International Baccalaureate Organization (IBO) ,也就是国际文凭组织,在全球范围内开设的国际课程,范围从IB早期课程PYP、IB中期课程MYP到IB高中课程IBDP。高中的IB课程拥有最为严格的学术评估系统,而且不同于AP、A-level等别的国际课程,IB的教学体系格外复杂。

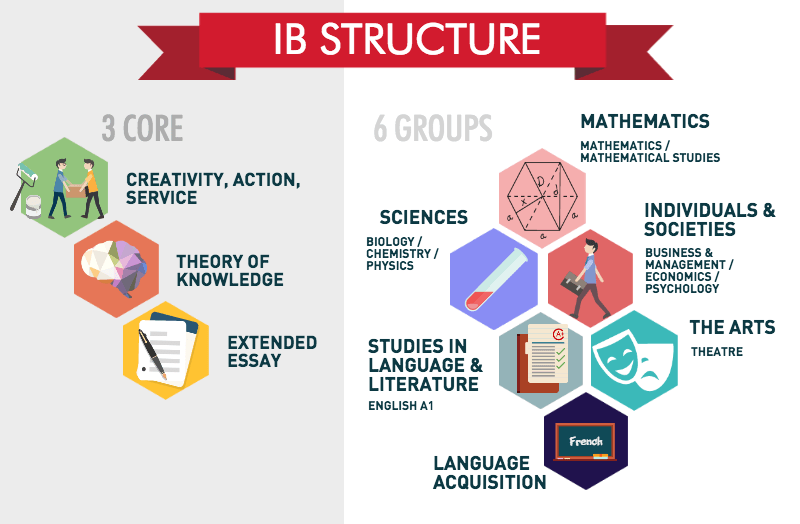

一个IB学生的生活,就是Theory of Knowledge (知识理论,有些类似哲学入门)、CAS(Creativity, Action and Services, 三种不同类型的课外活动)、EE(一个学科的4000字拓展研究论文)这三个Core,以及6门不同种类的学科(母语、第二语言、人文社科、自然科学、数学以及艺术/前五个group中选的一个,作为三门Higher Level和三门Standard level)的综合体。

曾经有件T恤在外网上颇为流行,印的是“IB students can only have two things below: sleep, study and activities”。当然这是很有夸张意味的,不过必须承认的是, IB学生的生活真的像是被完完整整、均均匀匀地划分为了几大块,活动和学习的比重几乎一样。

想要在这里快乐地survive下去,时间管理对每个学生来说都是格外大的考验

。几乎每个国际部介绍IB的第一句话就是"IB needs you to be very self-organized and have great time-management skills"。

在IB的高中里,3年被切成了两部分:

Foundation year(高一)和Diploma Programme years

(高二高三)

。换句话说,高一的时候你可以尽可能多地尝试自己想做的事情,体验所有的科目和授课方式,作为DP两年的“foundation(基础)”。高二时便正式进入IB的DP体系,这时你就需要选课、接触TOK、着手写论文、积累CAS时间,同时面对各个大学相继而至的各类文书和截止日期,直到最后的最后,面对IB的全球大考。

听着有点懵?没事,刚进IB时的每一个同学都和你一样一头雾水。摆在你面前的是或常规或新奇的课:从未接触过的商管、经济,完全变了方向的化学、地理,除了语文课以外清一色的纯英文授课……这些都会让你有种打开新世界大门的感觉。可惜,

虽然这新世界的大门刚打开时全是新鲜感带来的欣喜,但没一会也许你就会置身于陌生的恐惧中

——这满世界的英文……没办法,困难来了,自己克服吧。自己课外班,课余时间练习,抓紧一切和外教交流提问题的机会、预习上课内容、复习巩固知识...

在所教授的课程中选择6个,其中三个是你的主课,被称为高科(Higher level),剩下三个是普通水平(Standard level)。跟普高的高二选课其实很类似,只不过在选课自由度上有了很大的宽松。

HL与SL之间有着很难逾越的鸿沟,它们的差别不仅是课时数,更在论文难度、试卷广度和深度上有着绝对的不同

。以大家最熟悉的数学为例,SL的学生每周是四节课的课程安排,有两节课空课,而HL则是六节课。在学习过程中,HL除了每个章节的难度都会更大以外,还会有额外的Option选项:从统计、微积分、离散数学和群论四个option中选择一个进行深入学习。这个option在最后IB大考的时候还会有专门的Paper 3,因此整体下来,HL相当于至少1.5倍的SL学习量。

同时,DP的学生要面临一个全新的课程Theory of Knowledge,即知识论。往高深处说,这就是一门致力于探讨“知识是什么”的哲学课;通俗一点,它给了你一个在课上侃大山、分阵营、剖问题的机会,因为各种问题吵得不可开交的情况似乎在TOK的课堂上十分常见。关于气候变暖是不是真正存在,“间歇性精神病”车祸到底该不该免责等等,或大或小、或远或近的问题,TOK让它们不停留于“微博热搜”“朋友圈转发”的层面,它推着我们去想、去问、去找到自己的那个答案。如果没有这一门课,很难想象我作为一个不爱关心时事的人将会脱轨多久。

把一个问题分解剖析到最底的感觉很赞,这是TOK给我留下的最宝贵的体验

。

DP生的第二大块生活是

CAS– Creativity, Activity

,Service

【IB社团三重奏】

在DP的这两年里,我们要完成三种类型的社团,每种必须达到50小时的活动时长,只多不少。C、A、S分别是创造类、运动类和服务类社团。与我而言,它们不仅是学习生活中释放压力的出口,而且还为自己的个人文书、活动列表等升学必备材料提供了源源不断的灵感。常常出现在文书题目里的领导力,团结,慈善心,热爱等等等等这些

看起来尤为高深和难以达到的“大词”,如若想想其背后的含义,就会发现它们全部一点点渗透进了每一个活动的每一个方面

。

创造类社团(C类)顾名思义,要求你在那里创造。

运动类社团(A类)就是IB学生的体育课。不过,IB在这一方面给予了每个同学极大的自由,你可以选择自己最喜欢的运动方式,而不是日复一日的50米400米800米跑:这么一圈圈下来,怕是操场边再美的风景也腻了吧?运动怎么能少了快乐和新鲜感呢?你可以完全投入进自己喜欢的一种,有人打网球,有人跳街舞,有人喜欢台球,有人喜欢高尔夫。只要你能想到能做到,那就大胆的做吧。

有些同学对于个别运动项目的热爱真正扎在了心里,同样,也成为了他们升学路上的闪光点

。

服务类社团(S类)是对于我个人来说最重要的一个部分了。这一类主要包括为人们服务的一切活动,支教、学生会、社团活动举办、志愿类活动等等等等。因为活动完全是根据学生自己的意愿,自己利用资源去寻找,因此能展现出每个人不同的志向,而在活动中所体味的酸甜苦辣也将是人生中最宝贵的经历。我的文书便写的是我两年医院志愿者服务中的一件小事,完全是自己志愿服务中最原始最震撼的触动。因为是在肾病科做心理疏导的志愿服务,那一整个学期我都与这些肾脏病人共同度过。从他们这些患有不治之症、一周五天中三天都要在医院治疗的人口中,我听到了无数个故事,无数种人生态度,也因此有了自己关于志愿服务和人生的思考。除了IB学生,我看到的多数高中生在社团活动这方面倾注的心思完全不和学习成比例,就算是上个社团课也抱着小题狂做或是课本,更别提那些为了尽快积满时间而找关系做的服务活动了。

志愿工作带给我的充实感自豪感完全不同于一个好的标化成绩或一个极高的GPA,也许这才是不一样的成长的味道

。

虽然IB鼓励你天马行空,但是同时它也要求社团有强计划性,CAS reflection(可以理解为社团活动反馈/总结)是每次活动结束后必须写作并且上传系统的。有时你忙着做DIY手工,或是沉迷于模拟法庭的辩论,亦或是投入于街拍摄影,觉得自己短短几小时下来并没有什么很值得记录的事情,但这一篇篇reflection犹如身后鞭,一直一直催促着你回头看看,好好想想自己有没有值得记忆下来的闪光点。这么想想写写,的确积累下了不少会忽略的小点,而它们都成为了日后文书来源的主力军。所以说,IB的同学也许真的从不缺能说的话,从不会有想不出来的文书题——周周这般进行思考进行创造,哪里会无事可说可写?

第三块是

Extended Essay(拓展论文)

可以说,作为一个几乎可以和毕业论文比肩难度的paper,这是令很多IB生极其头疼的一个IB part。学生们面对多样化的学科,有时候都不知道从何起步。

IBer们从高二开始就被教导EE的要求:4000字封顶的研究论文,一定要选自己喜欢的科目,找负责的指导老师,一定要有原创性......

大家所选的科目,只要是IB Diploma里面有的,都可以选择

。也就是说,学生可以在所学的六个学科之外,额外写一篇第七学科的研究论文,或者在所学的六科中挑选。根据自己喜欢的学科,找一个范围合适的题目(4000字可以论证清楚又不会很啰嗦),从具有原创性的角度(不能有很多人研究过,尤其是理科最好有独创性)来写一篇论文。

拓展研究论文的架构和大学毕业论文已经没有什么区别:摘要,前言,正文,结论,参考文献,附录......其实IB大纲中说的40小时就能完成只是梦里的目标。

和老师谈过题目之后,还要进行修改、完善、总结陈述(有些类似论文答辩),从而形成一篇完整的论文,在高三下学期3月中交给IB进行外部评估。

因此,从高二下开始到高三,标化、IB论文、申请犹如枪林弹雨全部落在我们身上,六篇小论文(IA)和一篇大论文(EE)写作时间几乎与书写文书、申请大学的集中时段完全重合,导致一个处于高三上的IB学生,面对的几乎是非IB学生两倍的工作量。我承认,在那段时间里,鬼哭狼嚎地喊着羡慕普高学生的人里有我,而且喊得声音还不小。

可是熬过风雨见到彩虹的我们,才知道风雨里自己爆发出了多么不可思议的潜力

。在这样一个“一到申请季一切其他学业一律让道”的普遍形势下,IB毅然决然地占上了道——

未来的路上,压力全部袭来的时候,谁给你让道

?

除了前文介绍过的EE以外

还有就是六门学科所需要的IA了

IA的全称是Internal Assessment(内部评估),简而言之,就是你需要写6门你所选学科的论文,每个学科都有自己的要求和评分标准,可是他们都只有一个目的——考验你这三年学下来对知识的运用能力。拿地理这门学科来说,你需要订好自己的研究课题(通常都是从身边出发的,比如我的课题便是关于近年来的一个在政府建设下逐渐城市化并完成经济转型的小岛),思考它与所学知识理论的联系(我在自己的课题里用到了巴特勒生命周期模型等),再自己收集所有一手数据(任何二手数据都不可以被使用,只可以通过采访、清点、问卷等获得一手数据的方式进行采集),最后完成一篇2500词的英文论文,

全方面地阐释你对这个课题的理解

。

让很多同学叫苦不迭的是,

IB对于抄袭和借鉴行为规范得尤为严格

。每一篇论文完成后必须上传Turnitin等查重网站验证自己论文的“清白程度”,一旦发现重复率高于20%,噗呲,你的一切努力便白费了。因此,IB对于论文写作的独立性要求程度极高,别说是对高中生了,对国内的大学生来说也未尝不是一个挑战。