作者 | 肖肖

来源 | 十点读书(ID:duhaoshu)

文章开始前,请你先试想一下以下场景:

当你突然找不到手机,问老公有没有看见时,他说:

“你没长眼吗,不会自己找?”

当你搬家时,不小心磕伤了腿,爸妈说:

“这么简单的活儿都做不好,你还能干什么?”

当你问孩子作业写完了吗,他说:

“你当我有三头六臂吗,能写的这么快?”

听到这些话,你是什么感觉?

窒息。

无名火起。

好好一句话,明明正常表达就行,非得换成“反问句”来噎人。

最近,

“习惯性反问有多讨厌”

成了某音的热门话题。

超过

1000W

的在看人数,足以说明:

“反问”这事儿,戳中大家的心窝子了。

毕竟,反问句的那种轻蔑与不耐烦。

总能把人已经到嘴边的话,硬生生地噎回去。

“发场火吧?好像也不是大事,没必要。”

“自己消化吧?这口闷气还真不是那么好咽的,我能答应乳腺都不能答应。”

这吞不下去,又吐不出来的感觉。

最膈应人了。

时间久了,甚至成了许多夫妻、亲子关系中的“隐形炸药”。

平时一切安好。

但只要遇到一点小事,一下子就炸了。

习惯性反问:

把恩爱夫妻推向离婚边缘

有个网友就曾分享“我之前差点因为反问句离婚了”。

当时她刚出月子,每天都被照顾孩子弄得心力交瘁。

有一天,老公下班后,随口“抱怨”了一句:

“今天工作真累啊。”

她连脑子都没过,脱口而出:

“难道我在家带孩子就不累吗?”

瞬时,两人的“战火”就被点燃了。

揪着鸡毛蒜皮的一些小事,你一言我一语地一通乱吵。

“战争”持续了三天三夜,甚至还闹得夫妻俩分了居。

吵到最后,老公低头了。

他声泪俱下地和老婆说:

“我是说我辛苦了,但我没有否认你辛苦了,更没有认为自己是家里最辛苦的人。”

“你能不能别再和我吵了。”

老公的“卑微求和”,把网友弄得心软了。

事后,她自我反思:

“之前,我并没有意识到,下意识反问会对感情带来这么大伤害。”

不管是老公还是自己,“辛苦了”都是事实。

可一旦用反问句说出来,就潜藏了一层攀比与贬低的“弦外之音”:

“我比你更辛苦,你不配抱怨”。

这谁听到能舒服呢?

夫妻本是同舟共济的队友,而非一决高下的对手。

有时因为工作、生活“吐槽”几句,无可厚非。

无非是因为这些心里话,和别人说不上,只能和爱人说说。

事儿不大,答一嘴、哄一句、抱一下也就过去了。

可“下意识的反问”,恰恰像一个放大器。

不仅放大了伴侣原本的负面情绪,甚至还引发了自己的委屈和抱怨。

小事化大,得不偿失!

如果说上面的例子还算“无心之失”,那下面的故事,可真就是拿反问句来“恶意伤害”了。

曾看到一位刘女士的分享:

自己和老公已经步入中年,激情褪去。

一天说不上五句话。

有时,她为了活跃下气氛,就没话找话:

“老公,你在看什么啊?”

谁知老公没有任何反应。

再多问几遍,就会招致突然的暴怒:

“瞎了吗?不会自己看啊!”

瞬间,一阵凉意从头发传到脚后跟。

什么说话的欲望都没有了。

还落得一肚子委屈。

夫妻一起生活久了,有时因为工作或生活琐事,脾气不好,误伤到对方。

很难避免。

但若是把“误伤”变成了“日常”。

甚至把“反问句”当成刺向对方软肋的利器。

就真的太“混账”了。

没人该是你的“出气筒”,该理所应当地承受你的无视与恶意伤害。

伴侣,更不行。

习惯性反问

把孩子从受害者变为加害者

如果说,夫妻间的“习惯性反问”,主要是为两人的关系“埋雷”,

那么亲子间的“习惯性反问”,则更多摧毁的是孩子的未来。

网友青子之前刚上大学时,出了一场车祸。

她醒来后的第一句话是:

“我很好,拜托不要告诉我的家人。”

那一刻,自己的伤重不重,需不需要人照顾,青子通通不在意。

她最害怕的是,如果家人知道后,一定会对她一通臭骂:

“你走路难道不避着点车吗?!”

甚至想到父母的语气和神态,青子就浑身打颤。

这种条件反射,源自青子的家人从小就不对她好好说话:

明明是替她高兴的事,非要用讽刺的语气说;

明明该关心女儿的时候,却总是先劈头盖脸地指责。

无独有偶。

网友阿翔,也因为母亲常年的“习惯性反问”,心有阴影。

小时候,母亲让阿翔帮忙拿东西。

阿翔不清楚东西的具体位置,就顺口问:

“东西在哪儿啊?”

明明只是一句正常的提问,却惹得母亲突然发火:

“来,在我手里呢!你自己没眼吗,不会去找找看啊?”

直到阿翔长大后,每每遇到困难,还是会不自觉地想起母亲的咒骂。

他下意识地觉得别人也会像母亲一样骂自己。

所以,从不求助。

生怕被人发现自己有问题不懂。

《语言虐待》中曾提到:

“语言虐待可能比其他形式的虐待具有更持久的影响,因为它往往更隐蔽、更连续。”

有些人,即便过了20年,只要回忆起小时候的语言暴力,还是会不自觉地哭泣。

正如阿翔所说的:

“尽管我始终都很爱妈妈,但关于自我疗愈,我还有很长的路要走。”

美剧《怒呛人生》中曾说:

“父母会把自己身上的‘有害物质’遗传给下一代。”

截图源自美剧《怒呛人生》

轻则,是养出自信不足,难以摆脱心理阴影的孩子;

重则,可能会把孩子也教育成恶言相向的人。

截图源自英剧《梅尔罗斯》

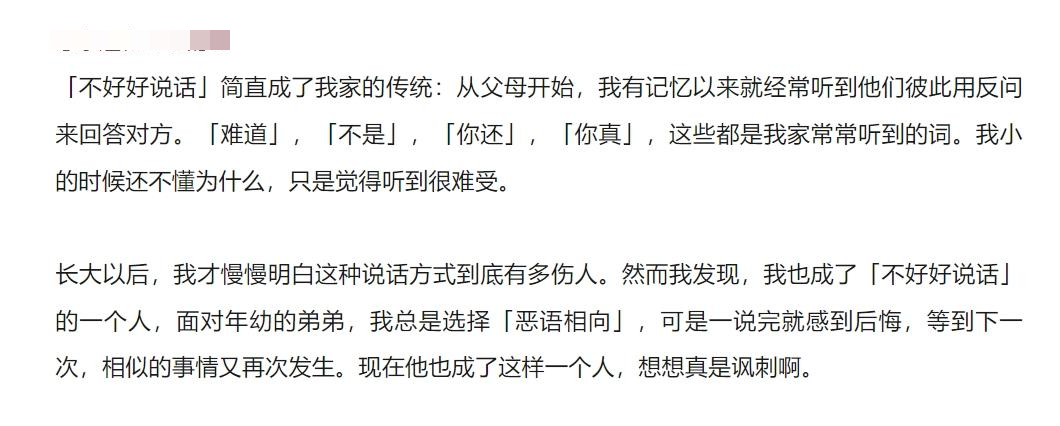

很多“过来人”分享:

因为从小就浸润在父母“习惯性反问”的语言暴力中。

即便长大后有心调整,也总是会在生气时“暴露本性”,难以根治。

最终,曾经的“受害者”成为了新一轮的“加害者”。

唉,想想也是挺讽刺的。

习惯性反问,让未说出口得真实需求,无处着落

不论是夫妻还是亲子关系。

反问句之所以让人膈应,不仅在于它堵住了我们表达的欲望,

更在于它让我们内心的真实需求,被“噤声”了。

就像前面提及的刘女士。

明明是为了给平淡的中年夫妻生活加些“味道”,这才没话找话。

但丈夫的反问,浇熄了妻子的热情。

要知道,聊天不是重点,想要增进夫妻感情才是啊。

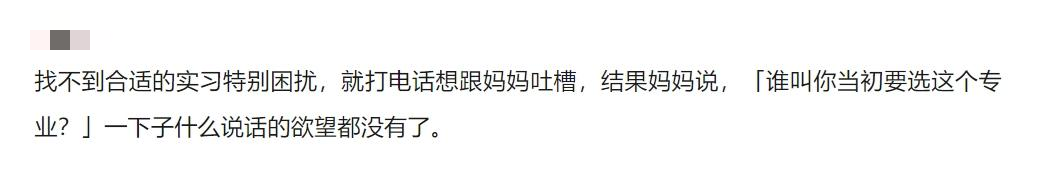

又或者像一些孩子,在找工作上遇到了困扰,很苦闷,想和父母倾诉一下。

结果父母的一句“谁叫你当初要选这个专业?”,瞬间让人失语。

那一刻,孩子想要的不过是父母无条件的支持。

是一句“没事儿,工作总会有的”。

但反问,让这种需求无处着落:

话还没说,已经被噎了回去;

委屈还没诉,又被堵回了心里。

这才是真正刺痛人的呀。

除此之外,在翻看网友们对“习惯性反问”的看法时。

我也发现了另一个有趣的现象。

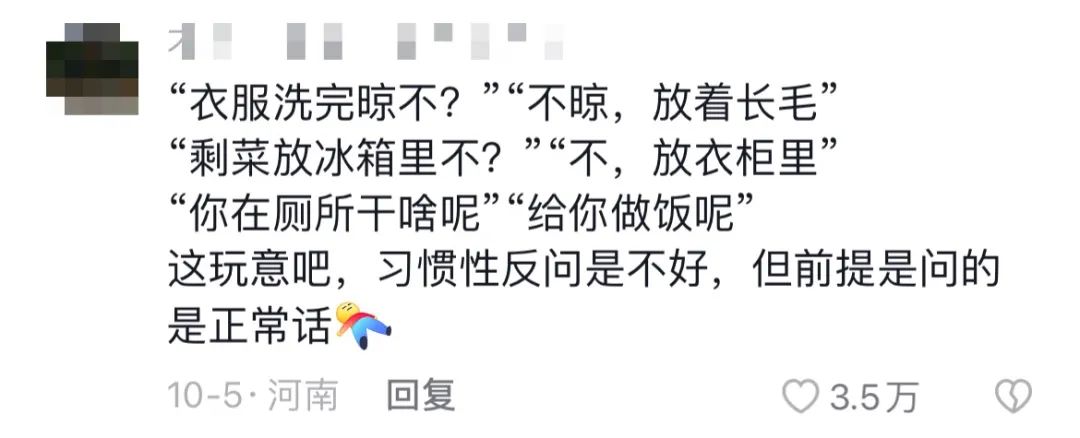

似乎有不少妻子很“支持”习惯性反问:

“我会好好说话,但前提问的是正常话。”

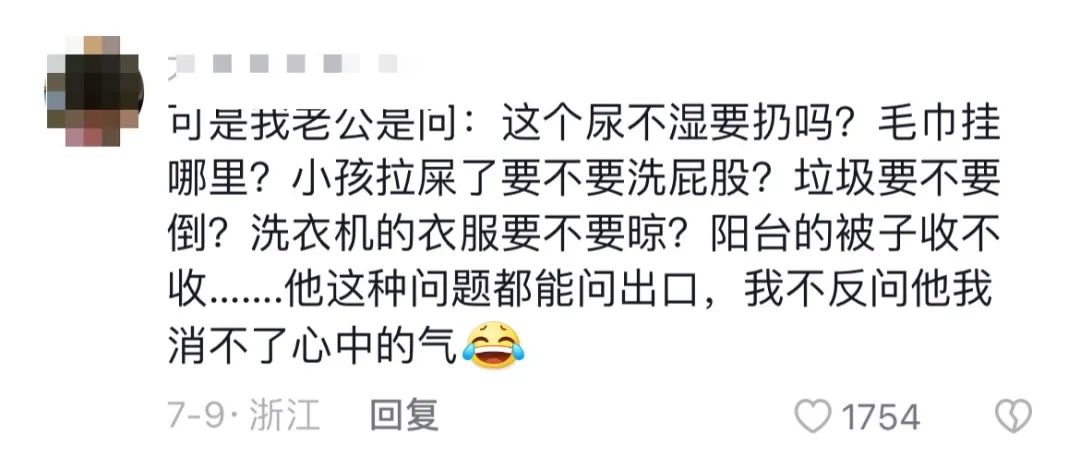

随后,网友们列举了“当代老公的无语问题实录”:

“洗衣机里的衣服洗好了,问我要不要拿出来晾?”

“吃完的剩菜,问要不要放在冰箱里?”

“家里的垃圾,问要不要拿去倒?”

“孩子尿了,问尿不湿要不要扔?”

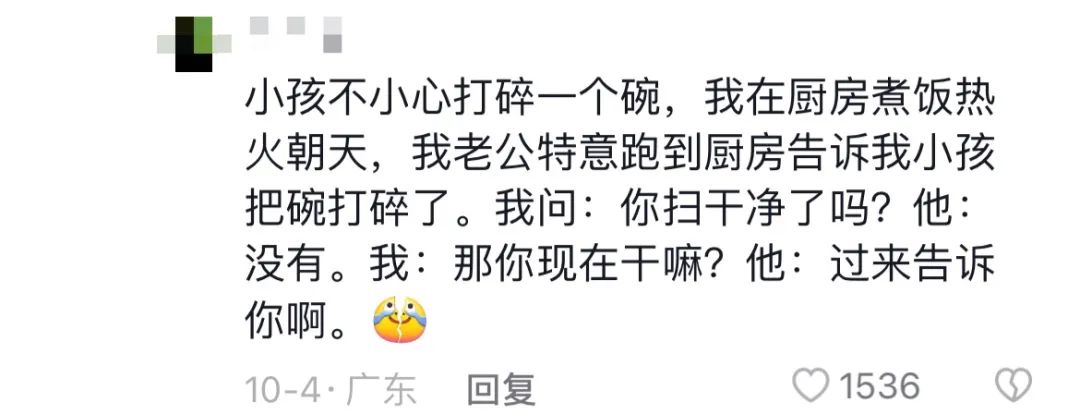

“孩子把碗打碎了,问我要不要收拾?”

当然,我不否认,有些可能真的是缺少“生活技能”。

但听起来,却无一不包含着相似的潜台词:

“衣服洗好了,你去晒。”

“孩子尿了,你来洗。”

“家里有垃圾了,你去倒。”

发现了吗?

原来,无脑问题的背后,往往藏着一个“习惯性甩锅”的父亲或丈夫。

而妻子们此刻的反问,更像是在出气。

“这种问题都能问出口,我不反问他,实在是难以解气!”

不过出气归出气。

在反问句的“战场”上,从没有赢家。

不管是听的人还是说的人。

最后一定是双输。

因为,它堵塞了亲密关系中真实需求的交流,变为情绪化的发泄。

久而久之,我们只能在“被反问句伤害”与“伤害他人”中纠缠。

却始终没有解决真正的问题。

道理说了那么多。

我想此刻大家心里难免会犯嘀咕:

“真的可能完全不说反问句吗?”

要我说:

“不可能。”

毕竟,谁还没个脾气不顺,嘴比脑子跑得快的时候呢?

但确实,说的越少越好。

在这里,我特意为大家总结了两条处理反问句的小技巧。

虽然无法根除,但可尽力改善。

1. 万能公式:先肯定对方话语中你同意的部分,再表达自己的需求。

很多时候,我们之所以会用反问句。

无非是爱人或孩子说话时,恰好遇上了我们心情不好。

或是他们的某些行为引发了我们的不满。

才会脱口而出怼回去。

但比起单纯地发泄情绪,清楚告知对方我们的需求。

或许来的更有效果。

这里有一个表达的万能公式:

先肯定对方话语中你同意的部分,再表达自己的需求。

就像前文提及的“差点因为反问句离婚”的网友。

如果当老公说自己累了时。

网友能说:

“老公你辛苦了(肯定对方的话),今天我带孩子也累了(表达自己的需求),咱俩之后也一起加油吧。”