本文选自北大培文出版的新书

《光影绵长:李道新电影文章自选集》

,文末虹膜微店有售。

李道新

是当代中国电影史学界最重要、研究成果最受瞩目的学者之一。

这本书

是李道新二十多年中国电影史论研究的精华结集,可以说汇集了其迄今为止所有研究中最重要的研究成果,其中暗含了一条《中国电影通史》写作的理论脉络与史料线索。阅读本书可以对中国电影的理论与历史两方面,有一个统一、完整的认识,对于中国电影史研究爱好者而言是

必读书

。

从“荷莱坞”“荷来胡特”“花坞”到“好莱坞”,中国人心目中的Hollywood逐渐演变成美国电影的代名词和一个流光溢彩的梦幻天堂。好莱坞的中国影迷,在物质迷恋和感官慰藉的层面上走近好莱坞。

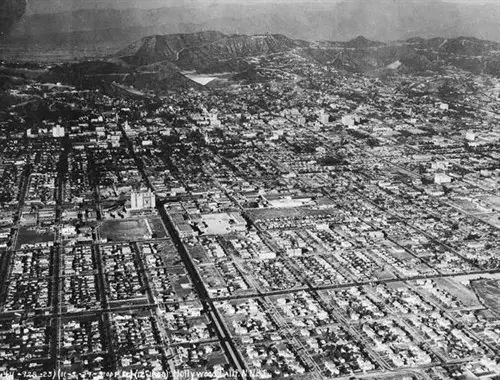

好莱坞旧照

但在1949年以前,中国电影仍然企图通过各种途径,向好莱坞学习并寻求与好莱坞之间的对话与合作,进而试图在中国境内建立另外一个“好莱坞”,最终实现中国的好莱坞梦想。

尽管电影诞生后不久,中国观众就在银幕上看到了“美国电光影戏”,并将其描述为“奇妙幻化皆出人意料之外”的“奇观”, 随后,来自欧美各国的滑稽短片和侦探长片源源不断地输入,得到了中国观众尤其“欧化民众”“一致的欢迎”, 但在20世纪20年代以前,中国人对Hollywood并没有太多的认识。

据笔者查证,1922年5月25日,上海明星影片公司出版《影戏杂志》第一卷第三号,发表顾肯夫译《二大城争雄记》一文,第一次在专业影刊上向中国读者系统介绍了“荷莱坞”(Hollywood)。

《影戏杂志》

文章中,“二大城”专指美国Los Angeles和New York。译文分别描述了“罗斯安格耳”(Los Angeles)与“荷莱

坞”(Hollywood)“遍地皆影戏事业之机关”的盛况以及“纽约”之于影戏事业“渐呈觉悟”之现状,并引述Moiley Flint(洛杉矶信托银行副行长)、George E. Cryer(洛杉矶市长)、William Fox(福克斯影片公司总经理)、D. W. Griffith(著名导演)、William D. Taylor(电影导演联合会会长)、Lillian Gish(电影明星)与Allan Shore(好莱坞商部部长)等24人的观点,勾勒出“罗斯安格耳”与“纽约”二大城争相成为“影戏中心点”的来龙去脉。译文的结论颇为有趣:

“记者曰,余统观诸大家之说,虽各自成理,悚然动听,然泰半皆为自利计,而能为公正之论者绝少。夫影戏之为实业,浩浩淼淼茫无涯际,彼罗斯安格耳(Los Angeles)及纽约二埠,犹渺乎其小者也。鼹鼠饮河,不过满腹。虽能垄断美国一部分之影戏实业,讵能将全世界之影片实业一举而垄断之乎?将来全世界人民,俱以影戏为需要时,虽有十百罗斯安格耳与纽约,亦将不免有供不应求之虞焉!复何争雄之足云?黎宋卿曰‘有饭大家吃’,其此之谓乎!”

值得探究的是,这篇没有标注原文作者及其发表时间的译文,不仅没有强调Hollywood与美国电影之于世界影坛的重要性,相反却以乐观的心态宣告了美国电影垄断世界影业的不可能。事实上,1922年前后的Hollywood,早已成为全世界“毫无异议的电影中心”。

而根据不完全统计,1896年至1924年间在中国发行放映的外国影片,已有接近50%为美国出品。

更为重要的是,来自美国的却利却泼林(Charles Chaplin)、罗克(Haroid Lioyd)与丽琳盖许(Lillian Gish)、琵琵黛妮儿(Bebe Daniels)等电影明星,以及葛莱夫(D.W.Griffith)、薛瑟第密耳(Cecil B. de Mille)等电影导演,均已成为中国观众耳熟能详的名字;相比而言,法、英、德、俄等国电影人却少为人知。

《影戏杂志》第一至第三号封面,也分别登载着罗克、丽琳盖许和却利却泼林神态各异的大幅“肖影”。

Lillian Gish

然而,这篇对“荷莱坞”不以为然、观点也颇为另类的译文,正是登载在以查理·卓别林为封面“肖影”、主要内容多为介绍好莱坞电影明星的《影戏杂志》上。也就是说,尽管感受到了美国电影之于中国观众不可抗拒的吸引力,但包括明星影片公司、《影戏杂志》以及顾肯夫在内,都不愿意相信“荷莱坞”真的会成为全世界的“影戏中心点”。

两年以后,情况发生变化。在天津出版的《电影周刊》里,Hollywood虽然被翻译成更加难懂的“荷来胡特”,但“荷来胡特”作为美国影片“出产中心点”的重要地位,已经被中文世界所确认。

接着,在美国环球影片公司担任过三年“记室”(Title Writer)和“副导演”的上海新人影片公司编导陈寿荫,心情复杂却又不无艳羡地把Hollywood称作“花坞”:“花坞一梦,三载奔波,职不过记室,位不过副导演。卑矣陋矣,何足多言!” 从“花坞”实习归来的陈寿荫,自然而然地将“花坞”当作各国电影的楷模。

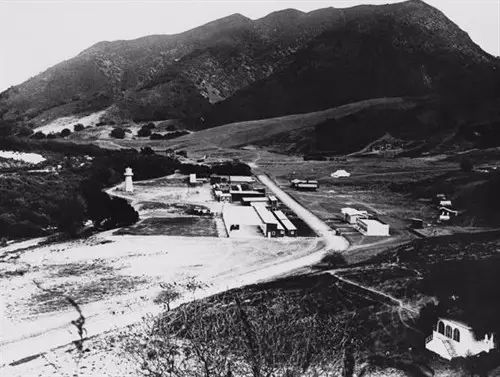

环球电影制片厂Universal Studios的外景,加州

在他看来,即便是在影片的说明书方面,“花坞”那些写作说明书之“最著名者”,也是“一气呵成”“天衣无缝”“无一破绽可寻”;反之,中国影戏中那些就表面字义译成英文的说明书,可谓“精华去而糟粕存”,“鲜有不令人作三日呕者”。 同样,“花坞”导演大多有“坚定之宗旨”和“奋斗之精神”,才使其电影事业“发达澎湃不可终日”,而中国导演大多“有名而无行”“多财而无艺”,当然不可能拍出“艺术上有价值之名片”了。

无论如何,Hollywood正在更加清晰地进入中国观众的视野,并正在逐渐演变为美国电影无往不利的代名词;也正是在这一过程中,好莱坞开始征服中国观众,并成为他们心目中流光溢彩的梦幻天堂。

1928年7月1日,上海的六合影片营业公司出版发行《电影月报》第4期,发表陈趾青《在摄影场中》一文。文章较早地把Hollywood翻译成“好莱坞”,并以调侃的笔调,讽刺了那些因羡慕“好莱坞”生活方式而“恨不生为美国人”的中国同胞:

“看了外国影剧,他妈的外国影剧真热闹。一部片子临时演员几万人,用费几百万,布景多末大,女人多末多!打开美国影剧杂志一看,某某公司有多少摄影场,某某公司导演导演一部片子,薪金十万美金;某某明星拍一部片子,薪金又是十万美金!看那好莱坞靠山临水的大房子,某处是某某导演的别墅,某处是某某明星的居室,真是高庭广厦,四季不断的花木草地游泳池,他妈的真是羡慕煞人!……当然有钱的就能出好的影片,所以中国影片不如美国影片,我们恨不生为美国人!”

从20世纪20年代末期开始到40年代末期为止,对好莱坞的好奇和羡慕,催生了一批以好莱坞明星和好莱坞影片为主要消费对象的影迷杂志;在这些影迷杂志中,直接以“荷莱坞”和“好莱坞”命名的竟有5种之多。

1928年10月6日,一本名为《荷莱坞周刊》的电影杂志在北京创刊,该杂志共出10期,主要介绍荷莱坞明星、新片以及与荷莱坞有关的电影技术和影片评论。1938年11月,另一本《好莱坞》(周刊)创刊于上海。

这本由上海电影周刊社编辑,友利公司出版部出版发行的影迷杂志,以介绍好莱坞影人影片为主,设有好莱坞消息、特写、新片介绍、电影小说、电影歌曲、电影人物等栏目,到1941年6月停刊,一共出版130期。

好莱坞鸟瞰图

1940年6月15日,由吴承达主编,上海彭记书报社出版《好莱坞影讯》(周刊),该刊设有电影信息、演员介绍、电影小说等栏目,主要介绍好莱坞影人及影片。到1940年10月停刊,一共出版12期。

就在《好莱坞影讯》(周刊)创刊不到一个月的1940年7月9日,上海今文编译社编译、文友出版社出版的《好莱坞特讯》(半周刊)面世,该刊设有好莱坞明星画像专栏,曾发表《银都春秋》《三十年来的美国电影》等文章,多着眼于好莱坞明星的私生活,出版第7期后停刊。

1945年12月25日,上海戴云龙创办《好莱坞电影画报》(半月刊),设有新闻快报、新片介绍、好莱坞消息、新星介绍等栏目,每期附赠好莱坞影星照片一张。

从1922年开始到1928年前后再到20世纪40年代,从“荷莱坞”“荷来胡特”到“花坞”再到“好莱坞”,通过电影报刊和无数影迷的推波助澜,Hollywood在中国声誉日隆,“好莱坞”也很快上升为最流行的中文词汇之一。

《光影绵长:李道新电影文章自选集》

长按扫描二维码进入购买