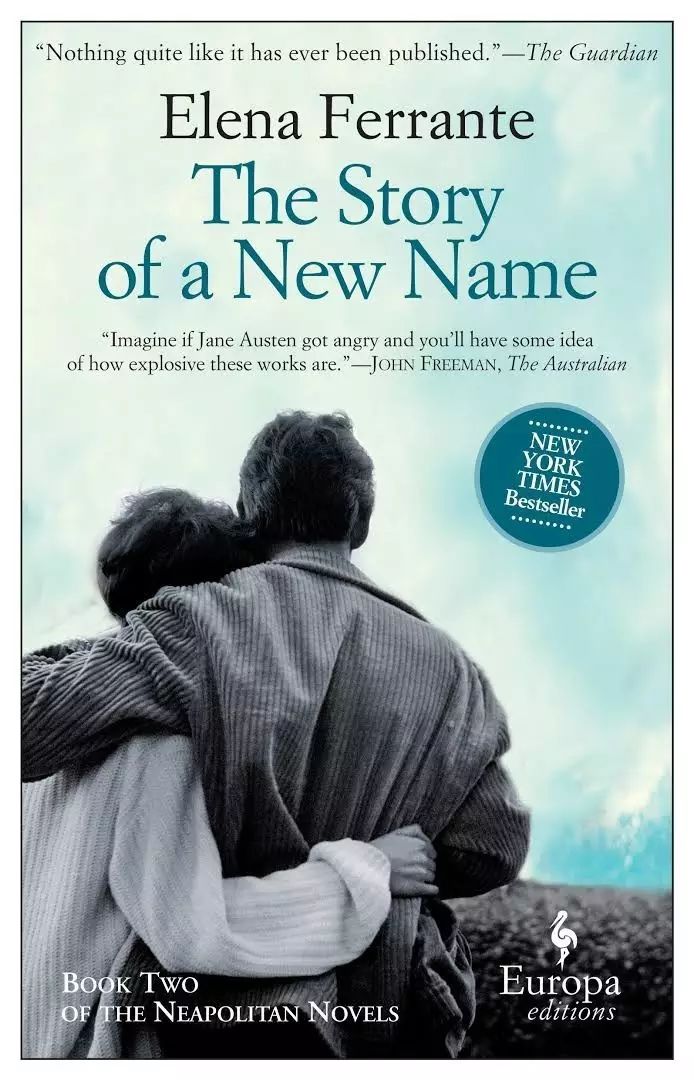

2011 年起,意大利作家埃莱娜·费兰特以每年一本书的速度写就“那不勒斯四部曲”,并成为世界级的文学现象。四部情节相关的小说以史诗般的的体例讲述了莉拉与埃莱娜持续半个世纪的友谊。作者将两个贫穷的都市女孩之间的爱、分离和重逢,铸造成她们居住的那个城市的悲剧。

今年 1 月,“那不勒斯四部曲”的第一部《我的天才女友》在国内掀起热潮,莉拉与埃莱娜自小形影不离,互相信赖,同时又视对方为自己隐秘的镜子,暗暗角力。而本月推出的第二部《新名字的故事》则记叙了她们青年时代的爱、失去、困惑、挣扎、嫉妒和破坏。新书出版之际,该书的编辑索马里翻译了美国记者 Judith Shulevitz 的书评。 Shulevitz 认为,费兰特运用“情绪明暗对照法”来强调现实与虚幻,营构出莉拉与埃莱娜间流动的暧昧之感,它导源于二者始终缺乏的边界。而这一点正与意大利女权主义思潮相契,即相较于男性而言,女性会和其他人——尤其是她们的母亲——有身体的牵缠绕,她们互相渗透影响,兴奋而不安。

4 月 21 日(本周五)下午 2 点,欢迎到单向空间·花家地店参加《新名字的故事》新书分享会,一起分享“那不勒斯四部曲”的阅读故事。

埃莱娜·费兰特催眠般的天赋

关于女性友谊和命运的意大利史诗

【美】 Judith Shulevitz

索马里 译

和任何系列小说的结局设定一样,埃莱娜·费兰特蜚声世界的那不勒斯系列小说的最后一本——《失踪的孩子》肩负着太多的期望和任务。最后一本尤其要解决两个任物:它必须要揭开叙述者埃莱娜·格雷科在系列第一本《我的天才女友》一开头那无情的举动背后的秘密。在她 60 年来最好的朋友——拉法埃拉(或者叫莉拉)· 赛鲁罗——的儿子打电话给她,说莉拉消失了之后,埃莱娜马上就粗暴地让他不要担心,也不要给自己打电话了。四部曲的最后一本也必须要制造出从第一本的下一个场景开始,也即从对这两个女人童年时期的倒叙开始,按照埃莱娜给我们的说法——“尽管这些恐惧的事情在我们出生之前就存在了,但它们一直在等着我们”——就一直在积聚的灾难。而当“这些恐惧的事情”成形之后,它应该让读者感到既无可避免,又在意料之中。

莉拉和埃莱娜的故事自那段倒叙开始,发生在 1950 年代早期的那不勒斯的一个贫民区。那两个女孩当时 8 岁,她们心怀恐惧地爬上楼梯到了堂·阿奇勒——当地的操纵高利贷的人——的公寓门口,他是那种父母会让孩子们远离的人,所以这两个女孩猜想他一定是“我想象他由一些难以描述的材料构成:铁、玻璃和荨麻。但他是一个活生生的人,他的鼻子和嘴里冒着热乎乎的气息。”就是那样一个怪物,他拿走了两个女孩心爱的布娃娃,或者说她们认为如此;莉拉,胆子大的那个,想去与他当面对质。埃莱娜战战兢兢地跟在她后面。

这一段证明了费兰特作为作家的技巧,在前面三本之后,她又重新回到了这个原初场景中的关键因素,而我们根本不知道前面会有什么在等着我们。在这两个女孩爬上楼梯的二十年后,他们又回到了原先的那个贫民区。一切都没有变化,但显然,一切都与过去不同了。那两只布娃娃变成了她们的婴儿。莉拉拒绝承认的危险更加清晰了。在孩提时代,埃莱娜和莉拉都不能说出“是灾难源头”(用埃莱娜的话说)的那些灾难。当他们成人后,她们开始辨认出了它们。那个怪物有了更为熟悉的面孔,或者面孔。可以从那些现在为被称为“克莫拉”的那不勒斯犯罪组织工作的孩提时代的那些伙伴身上发现这张面孔,也可以在这个城市的道德和现实的衰退中发现这一点。他不再是传说中的人物,这一点也更为可怕。尽管,在有些地方,他仍然是。

《我的天才女友》德文版

在美国,费兰特的小说是和卡尔·奥维·克瑙斯高( Karl Ove Knausgaard )六卷本的自传《我的奋斗》差不多同时出版的,人们赞叹这两位作家拥有某种类似的天赋:“当下文学界的两个巨人般的小说家,”约书亚· 罗斯曼( Joshua Rothman )在为《纽约客》撰写的一篇网络文章中如是称呼他们,让(约书亚)惊讶的是“通过这种平静的记录完成的系列的、自传性的情感记录”在文化上的趋同性。但用“自传性”来描述这两部作品,其实忽略了两者之间的本质差别。

克瑙斯高的小说是自传性的,而费兰特的小说处理的则是自传的问题。克瑙斯高有时候也会写到传记写作的问题,因为他的写作无所不包。他暴露了他自己的人生故事中的每一个念头,每一个细节,而不为任何的后果忧虑。但是费兰特更加狡猾,她隐瞒了我们需要用来判定她的作品是否是自传的唯一的东西:她的身份。

“埃莱娜·费兰特是作家自从 1992 年发表她的第一部小说以来就一直使用的笔名。而将自己置于公众目光之下的克瑙斯高,迫使他的读者们去思考文本的言外之意。而费兰特让我们的这一切努力都变得徒劳。也许她是想预先掐断任何的流言蜚语,但是她同样有一个文学议程:她想让她的读者们密切关注到这一点。“将那个个体”——也就是作家——“从公众视线中挪开”,她在她的出版人在 2015 年春天为《巴黎评论》完成的一次采访中如是说,“ 我们会发现文本的内容之丰富超乎我们想象。”

人们有理由相信,费兰特的作品中包含某种自传性的成分。然而,除去她在《巴黎评论》和其他(主要通过邮件完成)的采访中对我们传达的——即她来自那不勒斯,她是凭借“记忆的碎片”写作——那些可以从她的作品本身发现的一些线索。在四部曲中,我们是从“元小说”的框架中推测出其中的一些。费兰特的叙述者和作者的笔名拥有共同的名字。她也写作小说。我们同样也能得到一些风格方面的线索。小说行文是平铺直叙的,对话的直接性让读者们猜测作者本人可能也经历了她安插到她的叙述者身上的一些经历。

当埃莱娜经历了初潮,害怕自己被惩罚,她就将内裤洗干净,然后将湿嗒嗒的内裤穿回到自己身上,那件潮乎乎的衣服,还有锐利的羞耻感带着现实中那种不舒服的湿冷。四部曲也贯穿了社会骚动,我们很难不去想象费兰特本人是否经历了骚乱最激烈的时刻。她一定吸收了意大利 1960 年代和 1970 年代的革命精神:埃莱娜对她生命中的那些男人的愤怒——他们对世界新秩序夸夸其谈,却把家务活和照顾孩子的责任甩给她——是非常尖锐的。

费兰特用一种我想可以称之为“情绪明暗对照法”的技巧来强调现实的虚幻。埃莱娜和莉拉之间那种流动的感觉,是非常暧昧的。每一种反应都伴随着它自身的阴影。这两个女人都从未经历过没有憎恨的爱,没有背叛的忠诚,没有嫉妒的骄傲。莉拉,比她身边的任何人都更有魅力,更有想法,出落成一个有绝美姿色的女人,并且和街区最有钱的年轻人之一结婚。她的个性魅力盖过了埃莱娜,后者经常担心自己只不过是莉拉的一个仿冒品。而同时,埃莱娜受益于莉拉被剥夺的教育机会,逃离了这个社区——莉拉留下了,并成为了莉拉本来注定要成为的作家——或者可以说埃莱娜如此深信。她(埃莱娜)一直觉得自己的成功是以莉拉为代价的,而莉拉时不时地也会有这种想法。这种在明与暗之间的摆动赋予了她们的友谊一种太明显以至于不像是虚构的深度和强度。

你也许会说,这些都是笔法。在(小说的)表面之下是古老的主题,因为费兰特同样也属于一个经典作家。和索福克勒斯、和奥维德,和格林兄弟所改编的那些无名的童话讲述者一样,她处理的也是命运的问题,莉拉是一个造物主,是一个神话般的人物。她在小学一年级时进入埃莱娜的生活,完全掌控着自己过人的才华,她如此特立独行,她如此有逐有主见,几乎是内生性的,她读书也要比埃莱娜厉害,一度甚至是班级最好的学生。莉拉在 10 岁时写了一个故事,而埃莱娜将会在22岁时重新读到这个故事,并且发现莉拉的故事就是自己写下的故事的原型——是我那本书的秘密核心。要想知道是什么赋予了我那本书热度,还有一道有力的但看不到的线索贯穿着所有的话,应该分析这个女孩写的故事:

一个笔记本里的十几页纸,生锈的回形针,彩色的封面很鲜艳,故事有名字,但没有作者签名。——《新名字的故事》

《新名字的故事》英文版

(莉拉的)那个故事题目是《蓝色仙女》,它一定参考了匹诺曹的女主人(虽然费兰特从未提起这一点)——一个怪诞的精灵有能力将一个提线木偶变成了一个男孩——也就是,赋予他生命——并且有在任何必要的时候消失的习惯。

莉拉是一个非凡的人物,是一个被困在凡人肉体的“蓝色仙女”。她是一个手艺人——在四部曲里,是一个鞋匠——的女儿 ,这一点并非巧合,虽然,也正因为她是莉拉,她也变成了一个手艺人。迫于父亲的压力选择了退学,她和他一起经营起了修鞋的生意,并梦想着能开辟一种制造优雅奢侈的男鞋的新产品线——而这种鞋子,就像某种魔法,会让她周围的所有人变成有钱人。莉拉同样也被她形容的“界限消失”的感觉所折磨,在被那种感觉压迫的时候,“人和事物的界限突然就消失了。”在一场毁灭性的的地震中,莉拉又一次真切地体会到了这种混乱,并焦急地向埃莱娜絮叨这种感觉,直到我们意识到她是被某种近似神秘幻象的东西附体了:

她低声说,一直以来一切对她而言就是那样,事物的边界消失并且互相渗透,最后变成了一种有很多种不同材料组成的物质,一种合并、组合。她惊叫说,她一直努力相信生活有稳定的边界,而当她还是个孩子时她就知道世界并非如此——完全不是这样——所以她不相信事物可以抵抗被重击、碰撞。

从医学上讲,这听起来并非某种“联觉”,即一种神经质的情况,颜色可能会有味道,声音也许具备了形状等等。“某种触觉可能会溶解成某种视觉,而视觉则会变成嗅觉,”莉拉告诉埃莱娜。从存在主义的角度,莉拉发现了事物表面之下涌动的那种彻底的不稳定性。“啊,什么才是真实的世界呢,”她对埃莱娜说,“什么都不是,什么都没有,没有任何东西我们可以确定地说:它就是那样的。”

莉拉和埃莱娜之间所缺乏的,正是这种边界,从她们小时候起就没有,从来没有。

在 N + 1 (网络)杂志上的一篇不可或缺的文章中, Dayna Tortorici 追溯了埃莱娜·费兰特和意大利女权主义思潮之间的关联,并厘清了不同的思潮对费兰特构成的影响力——即女人和男人有本质的差别。其中一种概念的痕迹似乎尤为明显:即相较于男性而言,女性会和其他人——尤其是她们的母亲——有身体的牵缠。埃莱娜和莉拉会互相渗透影响,这既令她们兴奋,又令她们不安。但对于埃莱娜而言, 还有一种可能就是她母亲会潜入她的身体里,这更令她惊恐。正如 Tortorici 指出的,埃莱娜希望莉拉帮助她避开那样的命运。

在她们的老师对全班同学表示,莉拉已经可以进行读写了(远远超过了班级其他所有的同学。埃莱娜咽下自己的屈辱,决定“跟着那个女生,盯紧她,即使她会很烦,即使她会把我赶走。”埃莱娜过人的学业注定可以将她从她半文盲的母亲手下解放出来,她母亲,和他们街区其他所有的母亲一样,已经被家庭、孩子和贫穷蹂躏得疲惫不堪。她是个白眼,跛子,而且从莉拉挑战了埃莱娜作为优等生的位置的那天起,“我开始产生了一种担忧,“埃莱娜说,”尽管那时候我的腿好着呢,但我觉得自己还是很有可能变成跛子……我特别关注莉拉,也许是因为她双腿很瘦,非常灵活,总是在动来动去。”

考虑到费兰特巧妙地将幻想和心理交织在一起,我们会倾向于将她称为魔幻现实主义作家,但这个称呼让人会想起一种异想天开的想法,却没有抓住费兰特独一无二的风格。更好的描述可以是一个童话般的女权主义者(”有西方读者将那不勒斯四部曲称为“女权主义者的《哈利波特》”——译注),从费兰特式的角度来说这么说并非是一种侮辱。费兰特将自我和他人之间的边界的模糊赋予了一种超自然的氛围,正如她将自己的主人公设置在一个非常具体实在的四姐里。身体就是命运,这也意味着,制造出身体的女人也制造着命运。在埃莱娜第一次怀孕时,她母亲的跛脚症状也体现在她身上,并且演变成一种坐骨神经的疾病。难怪,无论埃莱娜走了多远,她仍然无法逃脱化身的衰败。 甚至在她遇到自己的白马王子、来自一个显赫的知识分子家庭的彼得罗之后,她有一种隐约的感觉,即他们的过去的一些有形的痕迹让他们并不匹配:“我来自那样的家庭,而彼得罗来自另一个不同的家庭,我们的身体里都承载着我们的祖先。我们的婚姻会如何呢?”

制片公司 Wildside 宣布会将埃莱娜·费兰特的“那不勒斯四部曲”改编成 32 集的电视剧

当然,答案是很糟糕的。结果证明,身为一个古典学者的彼得罗完全沉迷于自己的世界,是个类似于乔治·艾略特笔下可怕的卡索邦( Casaubon )那样的迂腐的书呆子,艰难地在完成一本看起来永远不会完成的作品。埃莱娜停止了写作,成了一个苦力,打扫房子,照顾他们的两个女儿……在《失踪的孩子》的一开始,埃莱娜和她从小就喜欢的尼诺私奔了。尼诺是那个街区的一个轻佻放浪的男人的儿子,他自己也是一个唐璜一样的人物;他之前已经引诱并抛弃了莉拉。埃莱娜对不值得信赖的尼诺的迷恋在当时似乎是她活下去的必需之物,那段感情是狂热的,充满望向的,就好像如果她欺骗自己那次飞行会带来怎样的后果的话,她就可以让自己免除被奴役的命运。

但是尼诺将埃莱娜带回莉拉身边,带回那不勒斯,在那里她的老朋友们也已经变成了他们的父母原先是的那种人。但斯特凡诺——当地的高利贷头目堂·阿奇勒的儿子——在追求莉拉时,他很殷勤体贴,而他的父亲确实那种谋财害命的不法之徒;但在那场婚礼之后,“堂·阿奇勒的阴影” 在“他的脖子,还有他额头下面的蓝色血管里膨胀”,斯特凡诺也变成了一个会殴打妻子的人。那个被指控谋杀了堂·阿奇勒的共产党员的儿子(帕斯卡莱)则采用了红色旅的恐怖主义。在埃莱娜和莉拉所生活的那个世界,婚姻对那些女人的毁灭和对她们的母亲所进行的毁灭如出一辙。

在费兰特的笔下,男性力量是丑恶的,但并不是小说中所有的男性都会被其控制。堂·阿奇勒的另一个儿子(阿方索)对人体贴细心,而且到最后会开始穿女人的衣服——实际上,在莉拉的指示下,他亦步亦趋地模仿莉拉,以至于两人看起来几乎是双胞胎。在尼诺离开莉拉之后,是莉拉之前的一个同学拯救了她,在她的生活变得更为艰难苦涩的时候,一直陪伴在她身边。 埃莱娜的精神完整性所面临的威胁,既是女性的,也是男性的。她最大的恐惧就是自己会变成梅丽娜( Melina )样的女人,那是他们身处的那不勒斯偏远城区的一个疯寡妇,曾经被尼诺的父亲诱骗,又被抛弃,她现在会在街上晃荡,一度甚至一边走路一边吃着肥皂。她是一种母亲形象的象征——她的名字里就包含了埃莱娜( Elena )和莉拉( Lila )的名字——尽管必须要指出,除了埃莱娜,所有人都称莉拉为莉拉。梅丽娜的精神最终也变得有形,但并非按照埃莱娜所能预料的方式。

当那不勒斯四部曲抵达其悲剧的结尾时,它和俄狄浦斯与他的父亲在去底比斯的路上相遇时一样可怕、无法和解。在之后,莉拉发挥了消失的艺术。埃莱娜的事业飞跃,衰退,却在她打破了莉拉她不要把自己的故事写下来的约定之后又重新有了起色。在这四部曲的最后一本中,埃莱娜的轨迹更为明显地带有费兰特的影子。在四部曲的出版过程中,费兰特从一名受人尊敬的意大利作家,一跃变成了世界级的文学现象,埃莱娜也通过试图去解释她无法解释的朋友来让自己蜚声世界。但是这种元—元叙事的扭转只是加深了他们的友谊原本就具备的谜团。如果在埃莱娜成为莉拉的叙述之前,莉拉就已经塑造出了埃莱娜,那又是谁创造了谁?又是谁具有“作者”的资格?谁有权掌控着她们的生活中的所有细节?

在这些小说中,费兰特的成就在于从那些消失的边界,从自我和他人、创造者和被创造者、新事物和旧事物以及现实任何可能的对立面中,提炼出了一部经久不衰的杰作。这是一种最强烈的老妇人的传说,一种扎根于被抹除的生活的丰富、令人执迷的民间传说,而其中涌动的天赋和才华只能属于一个埃莱娜,或者说是两个埃莱娜。没有署名,或者说归属不明,至少可能属于我们周围的任何人,它几乎就诞生于那个古老的社区——而那个社区本身又是从过去数不清的社区中诞生的。正如费兰特在《巴黎评论》的采访中告诉她的出版人的,“没有一种文学作品不是传统的、诸多技巧的、某种集体智慧的产物。”费兰特的声音是非常个人化的,但其具有的力量却是属于美国人。也许她的四部曲可以被视为“后-作家文学”最早的杰作之一。

嘉宾:淡豹、吴琦

主持:索马里

时间: 4 月 21 日(周五)14:00 - 16:00

地点:单向空间 · 花家地店

作者: 埃莱娜·费兰特

译者: 陈英

出版社: 人民文学出版社

出版年: 2017-4

编辑 | 嫌仔

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

▼▼点击【阅读原文】,购买《新名字的故事》。