------据说搞村镇的都关注了我们------

(⊙v⊙)

西浜村昆曲学社坐落于江苏省昆山市阳澄湖与傀儡湖之间。随着昆山城市发展与不断扩张,阳澄湖畔的很多乡村居民离开自己赖以生存的土地,到城市中生活。乡村被大量的拆迁,房倒屋塌,位于其间的西浜村也逐渐衰落。如今只剩下了一些破落房子和留守老人。这里是当年玉山佳处的北界,百戏之祖的昆曲便诞生于此,如果乡村一旦消失,这些历史将再无可鉴。为了保持这份文化记忆并复兴乡村,使其继续传承原本的非物质文化与风貌特色,当地政府和项目组一起决定在这里建造一间“昆曲学社”。基地是4套荒废的老房子,我们以肌理修复的方式加以重建和改造,利用有限的资金建设一座小学校,来重构西浜村传统昆曲文化氛围,让村子里再响起昆曲的曲调,让文化的再兴加强村民的凝聚力,从而促成村庄的再生。

项目选址位于西浜村的西南角,接连附近已有的一些农业观光项目和村子。项目由原来的四座民宅组成,总共占地面积约1400平方米,基地西侧、南侧和北侧三面临水,东侧融入村庄(图1)。整个规划布局充分尊重原有村落肌理,保持了原来院落格局和水陆关系,实现了对村落肌理的重构与梳理,使其融合在西浜村肌理之中。平面布置基本沿用原有民房轮廓,保持沿河小路的原有宽度。

图1 西浜村4座民宅院子现状(

摄影:沈一婷

)

建筑基地北侧一套院落依稀还在,因此,这套院落采取了改造的方式,而其余三套院落采用新建的方式。建筑主入口在东侧,次入口在北侧,均可由最南侧乡间小道到达。这条小路也是村民穿梭于他们的房子与菜地之间的必经之路。

在整个屋舍的建设过程中,村民依旧如往日一样的种菜犁田,早出晚做,他们的庄稼一天一天长大的同时,我们的房屋也在一天天的生长,这种生长基于不变的土地,基于不变的乡土文化和地理环境(图2、图3)。

图2 不变的坚持:昆曲学社沿河景观(

摄影:张广源

)

图3 不变的坚持:夜色中与村庄融为一体的昆曲学社(

摄影:中国建筑设计院有限公司本土设计研究中心

)

希望村子中响起600年前的昆曲之音,于是根据昆曲学校课程需求,我们针对每座院落进行了不同程度的改造与重塑。最北端院子保留原有民房墙体和空间尺度,改造为学生宿舍、厨房和食堂。其余三座在原有民房位置的基础上,引入轻型钢结构来加大建筑开间,以适应教室的需求。舞蹈教室、音乐教室和多功能厅靠近河岸,减少了对村民的干扰。活动室、办公室、传达室则安置在离村落较近的一侧。每座院子内均可提供室外练功空间,学生可在被竹墙和竹林包围的庭院中,练习步法和踺子功。

昆曲的表演舞台被安置在西边沿河一侧,舞台共两层,首层为戏台,二层为练声台。来访者可乘船在水上听到悠悠的昆曲之声,学生和老师亦可在河对岸的平台上指导观摩。在另外一侧,舞台背后的区域可用作后台,平日也可作为面向内部庭院的小舞台来使用。

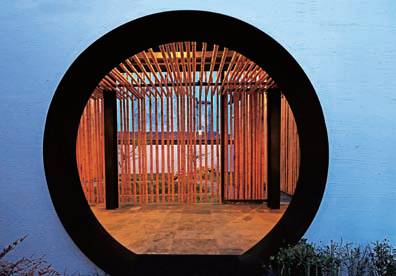

在舞台北侧的河边,还特意设计了一个用来开嗓子的亲水小平台。清晨早起的学生可以从西侧的圆门穿过小竹林,来到这里面对水面练声……这将是一副如何有声并清丽的景象。

内院周边的竹廊采用间距不等、长短相同竹子,其本身的韵味是用昆曲谱写的。为了体现昆曲唱腔上低回婉转,余韵悠长的特点,每根竹子的间距根据昆曲《牡丹亭》音律,以80毫米为最小单位,分为80~480毫米六个等级。昆曲的音律高,则竹子间距大,反之则变小。竹墙的疏密在一定范围内变化,隐隐约约透出背后的情景,光透过竹墙摄入廊子内部,形成间距不一细长的影子。昆曲舞者可以踩着光影于长廊之上练习舞步,站在院子里人能看到一条彩色的身影飘过竹墙的景象。

竹墙底部靠与首层建筑地面焊接的角钢、槽钢承托,有效避免竹子直接接触地面。二层楼板处用同样的构造方式连接,高出二层楼板的部分作为建筑栏杆使用(图4—7)。

图4 不尽的乡愁:昆曲牡丹亭表演(

摄影:郭海鞍

)

图5 不尽的乡愁:昆曲韵律谱写出的竹格栅(

摄影:蒋彦之

)

图6 不尽的乡愁:戏台二层挑空空间(

摄影:郭海鞍

)

图7 不尽的乡愁:沿河戏台(

摄影:郭海鞍

)

玉山雅集是由元末名士顾阿瑛主持,上百个文人艺术家参与的文化创作沙龙。顾阿瑛(1310—1369)名瑛、字德辉,号金粟道人[1]。顾阿瑛在昆山西部,也就是现在西浜村及以南,建立府邸,修造园林,同时结交文人雅士,吟诗作画,弹曲赋歌,从而在此促成了“昆山腔”和“水磨调”的形成。

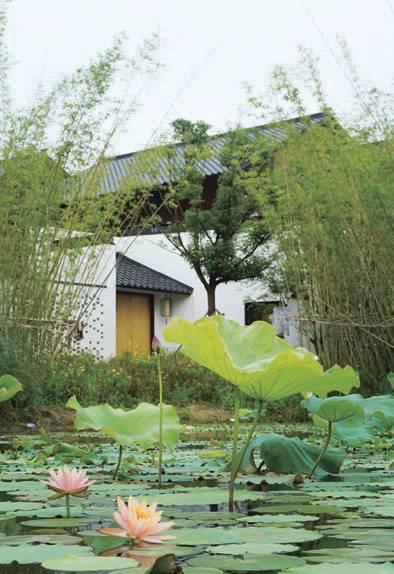

我们研习了上百首“玉山雅集”的诗句,总结其中描述的物境、情境和意境,用现代建筑的手法,再造古时中国文人的文化生活场景。其中,诗词中所写24佳处中的“读书舍”是玉山佳处核心建筑群中的西侧小室,有诗云:“舍前有修竹,舍后有芙蕖。掇莲置豆,清风当座隅。倦来聊掩窗,步出临前除”[2]。整个建筑内外部水汽相同,前有竹林,后有芙蕖,透过窗户能看到浮于水面的荷花,渔舟在远处沿着小河荡漾,清风在身边拂过,信步已到水边……

根据这样的意境,我们利用原有河道的布局,根据原有院落的空间,重新设计了四座小院。每座院都由廊子、屋舍、围墙实体界面围合而成。园内翠绿的竹林与棕黄的竹廊形成映衬,模糊了屋舍的轮廓。在门前设置竹林,在屋后布置荷塘,让学生们在院子内练功、排练时,仿佛置身于无限延展的竹林,回到玉山雅集中描写的那间“读书舍”,那种脱离尘世、洒脱忘我的情境。

通过竹廊、竹园、竹戏台,形成廊、园、亭台的有机结合和立体空间,产生只闻昆曲声、读书声,而不见舞者、歌者、读书者的境界,重新演绎那座竹语莲歌的玉山“读书舍”(图8—10)。

图8 不逝的记忆:船、古桥与学社(

摄影:郭海鞍

)

图9 不逝的记忆:庭院小景(

摄影:张广源

)

图10 不逝的记忆:夏天入口处荷塘与竹林交相呼应(

摄影:沈一婷

)

青苔重叠的水埠头,沁人心脾的油菜花香,影印溪流的粉墙黛瓦,这是人们耳濡目染的江南记忆。西浜村昆曲学社选择继承这样的记忆:依旧是白墙黑瓦,与原有民房的相近而又有所创新,让乡土技术现代化传承是我们对乡土坚定不移的继承。白墙沿着原有四个院子外围连续布置,高度根据功能需要依次分为2.4米、4.05米、4.65米。高低错落不同,还有一些墙体砌筑时采用花砖砌法。分别用工字钢和金属板的现代方式压顶,同时又在工字钢内放置从周围民房回收的老瓦,让传统青瓦压顶的江南水乡的墙头再次安全的彰显。高高低低的深灰色工字钢压顶下面是白色草泥浆的外墙涂料,粉黛之间,竹窗、竹门、洞口有韵律的出现。在乡野之间,共同构成一幅江南的景象,似乎传统,而又着实的不传统;似乎过去,而又实实在在地不是过去……(图11—13)

图11 不移的继承:老墙与新花砖墙肌理对比(

摄影:蒋彦之

)

图12 不移的继承:通往水边的圆门(

摄影:张广源

)

图13 不移的继承:田园风光(

摄影:郭海鞍

)

为了降低造价,尽量采用当地价格便宜、技术适用的材料和构造方法。现存能起到自承重作用的墙,可通过加固以后,与新的混凝土砌块结合使用。通过旧砖、瓦的收集,能减少产生的建筑废料。在施工过程中,与当地的工匠讨论一些传统的建造方法,一旦有好的建议,就赶紧进行变更。自幼生活于此地的工人们一边施工一边在想“小时候家里是个什么样子……”

项目中采用了竹稍、草席、木板、木条、竹条等乡土材料做建筑的外立面、内饰及少量维护构件。对于承重的柱子,则使用比较轻质的材料建造屋顶,如轻质的金属瓦,所有轻量化的设计,使得整个建筑更加适用这里的淤泥地基。

戏台下层为钢结构,上层为竹结构,受力合理,采用更为生态、乡土的竹稍屋顶,使得戏台屋顶可以在清风中“当座隅”。置身于戏台之上,清爽舒畅,视野开阔,整个项目组在这里几乎每两周召开一次工作会议,解决施工中出现的各种问题(见图14、图15)。

图14 不惑的选择:二层竹木门(

摄影:郭海鞍

)

图15 不惑的选择:竹廊与阳光(

摄影:张广源

)