作者 /

江一

编辑 /

Robin & Jenny

大家好,我是江一,很高兴又见到各位。

对很多人来说,效率低的原因是离本质太远,抓重点的能力差。创业不易,困难重重。我们凡事看机会。「抓重点」概括起来就是去寻找:大问题、大方向、大概率。

01

战争与数据决策

我先讲个故事。

400多年前,日本有一哥们叫伊达政宗,他爹叫伊达辉宗,是日本东北地区的大名。政宗受教于临济宗的虎哉宗乙禅师,从小就很聪慧,15岁就跟着他爹带兵打仗。

打仗时候,伊达政宗并不是在前线杀敌,而是给他爸出谋划策。千万别小看他。有一天,伊达政宗拿着算盘告诉父亲,这场仗该不该打,该啥时候打,能不能打赢。

他父亲就很惊奇。因为在他的眼里,战争是不可捉摸的,胜利与否取决于勇气和运气。

但伊达政宗就算给他听:我们能产多少石的粮,这些粮能养多少兵;敌人又能产多少粮,养多少兵。我们能产多少金,他们能产多少金,我们能买什么样的武器,他们能买什么样的武器。什么季节他们一定要去收割粮食无法迎战……

因为那时候日本的军队职业化程度还很低。等帐算完了,就告诉父亲,这事能不能干,要干该怎么干。

伊达辉宗非常惊讶,他感慨于战争这件自己认为神圣不可预测的事,最后竟然变成了比拼数据。从那以后,伊达辉宗就让儿子上战场指挥了几次,结果都打赢了。后来伊达辉宗就让位给还不满18岁的伊达辉宗了。

从这个故事里我们看到,打仗拼的是三件事,首先是决策。战与不战,能不能不战就解决问题;其次是策略;最后才是拼士气。商场如战场,现在绝大多数人,都走进了拼士气的死胡同。

我们经常看到一些公司带着员工开什么誓师大会,写标语拉横幅怎样怎样。而真正在决策和策略方面下功夫却很有限。

他们寄希望于员工拼命工作,来掩盖自己战略上思考的不足。

前段时间大家都在谈的「996」就是最好的例证。

02

上帝设计算法

Eye of Providece,普罗维登斯之眼,又称全视之眼(All-seeing Eye),代表着「上帝」监视人类的法眼,常见的形式为一颗被三角形及万丈光芒所环绕的眼睛,以出现在美国国徽及美元纸币的背面而广为人知。

其实上帝不会安排每个人的命运。上帝只是设计了大自然的基本算法。

算法是什么?算法=精益认知+概率分层。

怎么理解?简单概括就是:决策能力+实现能力。

这里面提到的精益认知就是不断自我成长,直至找到可复制的内核,建立自我的确定性,不断的缓坡复利的过程。

概率分层即是量化战略

,分为三个阶段:

1.信息层:

外部信息及资源的获取,确保有不断的信息”小趋势”可以让你去决策。

2.决策层:

评估、决定、持续调整。

3.执行层:

一旦做出决策就忘掉概率,确保执行的最好结果。

《大学》里有句话:知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。大部分的时候,

「虑」

可以理解为评估、决定,是所谓的战略规划。而要有所得,前面的步骤尤为重要。

「止」

是终点的意思,因为你知道终点,所以才知道路该怎么走。

所以战略当中最核心的是远见。

远见是战略判断的前提和假设,是战略前瞻性的基础。从未来看现在叫有战略,从现在顺着往前走的叫没战略。做事情前先想一下,未来年产业格局会怎么演化。

「以终为始」才是战略。

我们从「止」看,就得以10年为一个周期。10年之前的事为什么会发生?10年之后大概率会发生什么?

03

十年之前和十年之后

首先,

商业的成败根本取决于直击本质的能力。

本质到底是什么?本质是事物的内部联系,是决定事物性质和发展趋向的东西。现象是事物的外部联系,是本质在各方面的外部表现。

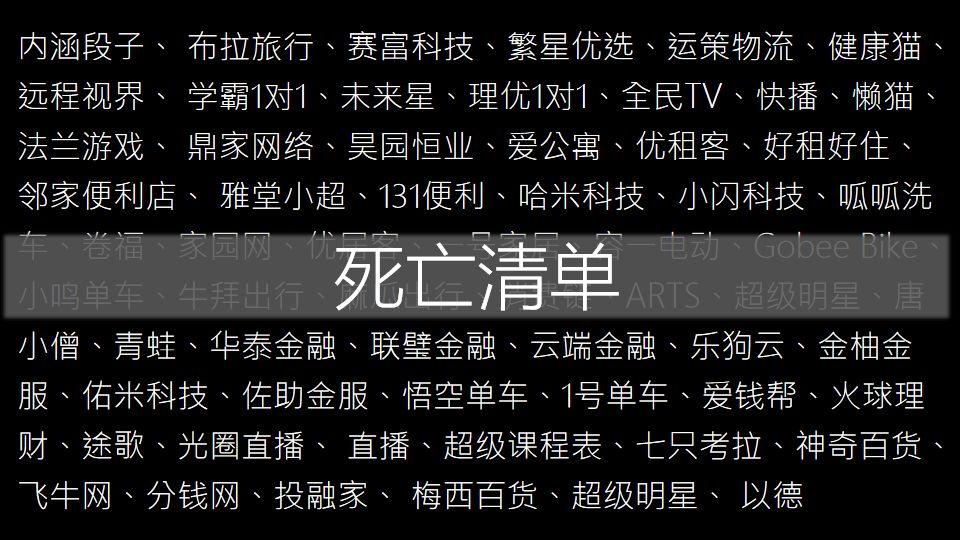

先把去年的情况过一下,然后再看下十年周期。去年,美股常态破发,一级二级市场价格倒挂;A股新IPO回报率下降,机构退出延长46%,机构募资缩水90%,75%的机构表示要大幅收缩(事实上已经收缩的已经有一半了),项目募资周期延长9.6个月。

我记得我们当时融资的时候,最快的时候几个月融了1个亿美金,一年融了4轮,那是最快的时候,但是这个时候已经一去不复返了,平均融资时长延长了2倍多。马太效应显著,头部公司能融到钱,剩下的其他公司很难,指数级增长的公司目前可持续盈利能力也难。那

钱都去哪了呢?

其实去年初的时候,寒冬并不明显,因为总量没跌多少。但是实际上是滴滴、美团、蚂蚁金服等头部公司拿走了很多钱,所以总量没跌。如果当时早做准备,就不会寒冬袭来,资金断裂,裁员报道,各种猝不及防。

那接下来我们

以10年维度去看看「止」。

几个关键的时间节点,

所有的变革,都是应需而变的。

从营销变革、交易变革到产业链变革。其实,互联网作为单独的新兴产业已经结束。与之一起结束的,还有红利和野蛮生长。我们先聊聊红利。

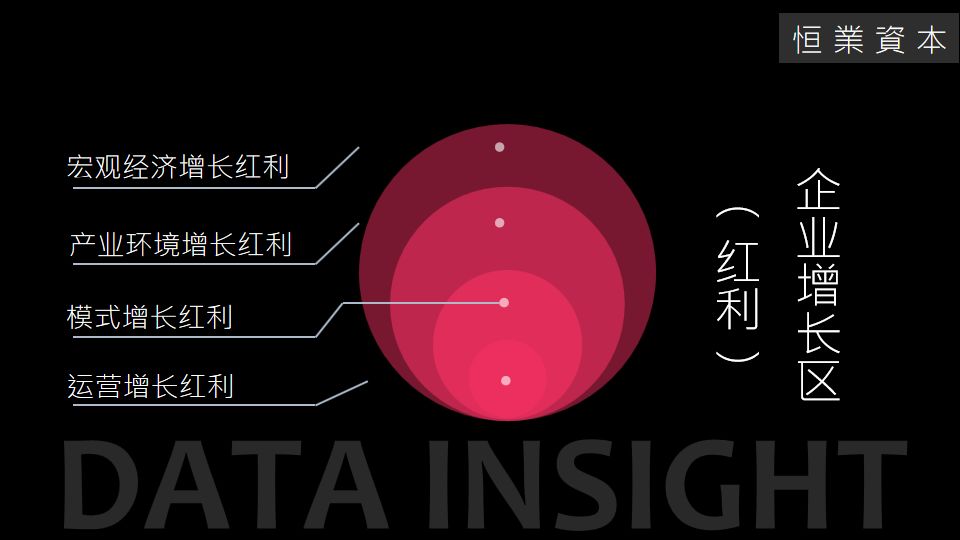

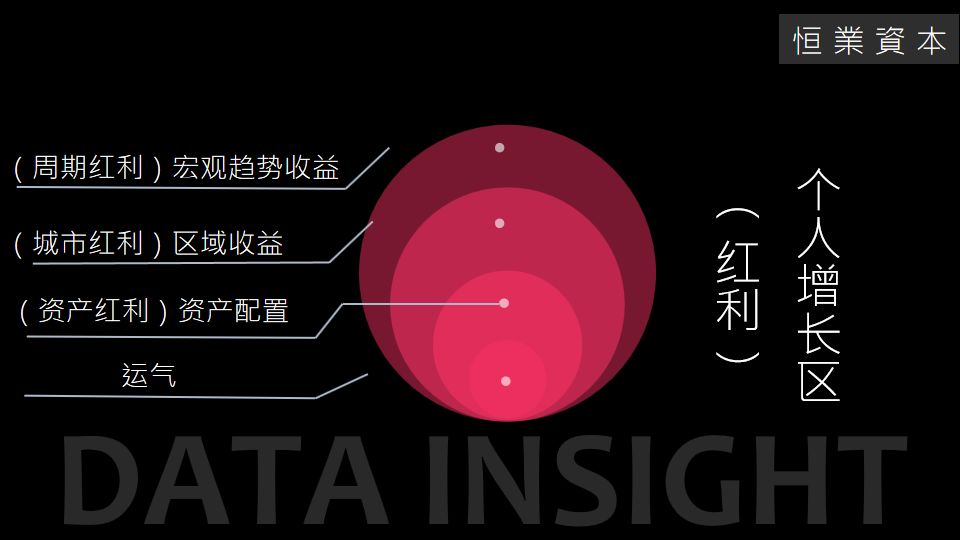

如果归类红利的驱动条件,我也总结两个方面,个人和企业。

产业互联网的元年已来

,轻模式日渐式微,重模式将厚积薄发,消费互联网挑战日增。融合成为主流,新经济与传统经济相互融合,实业与互联网界限已经不在。以2018年为始,监管自由化的时代将一去不复返,2019年监管不仅存在,而且将会持续加强。

贯穿是产业互联网的肇始。

全链条提升产业效率才是目前符合大势的价值所在,从产品-研发-设计-营销-品牌-渠道,打穿产业链条基于产业视角做重做深。

红利说完了,那我们在聊聊

缺失与变局

,先聊变局。

04

变局的答案

鲍勃.狄伦曾在一首歌里唱道:「The answer, my friend, is blowing in the wind.」朋友,答案在风中飘扬。

其实我们可以抓住不变,拥抱变化,择时顺势,应对周期。应对方式是可复用的。

我问一个问题,你回忆一下,今年3月2号那天你在干什么?

这一天,大部分上市公司的大佬和大金融机构的投研都在干一件事,研究3月2日出的《2019政府工作报告》。

政府工作报告=(当年)中国宏观经济政策的信号灯,所有的应对都是以正确判断经济周期的阶段为前提的。

研究重点我提一下:

1、货币政策;

2、财政政策。

这两点如果同步,那就是互相加强的效果。如果不同步,比如货币比财政更积极,那是什么局面呢?

你看,资金充裕了,财政项目不足,所以资金会往金融市场流,推高金融资产的价格。反之,那就是钱荒了。

金融是你穿越时间,控制和利用未来的不确定性,为生产生活赋能的一套工具和理论。

它的底层逻辑是三个基本要素:时间、杠杆和风险。金融机构的出现,是人们为了降低和控制不确定性而做的努力。

现代金融学是围绕着贴现率和风控展开的,就是研究未来价值和现在价值的关系和风险控制。

贴现率就是为未来资产在现在定价。

「贴」:折扣。「现」:现在。

比如,今年100块到明年就90了,那贴现率就10%。所以大家都在围绕着如何降低贴现率进行活动是原则。

举个便于理解的例子:华尔街的一个金融界精英和一个很漂亮的女孩要在一起,女孩的美貌是资产,精英是多金和知识,他们俩在一起,本质上是个资产置换和配置。但是美貌折旧率很高,增长几乎没有;但是精英呢,随着年龄的增长,人脉,钱,地位,资源,影响力都不断增长,是贴现率很低的,高增长低折旧。所以很多大佬在婚姻方面都选择执行「短期合同」,离婚之后也一般不再结婚。而女性最需要的就是自我成长。

所以厂商也好,渠道也罢,如果融合,就必须统一利益口径,否则就是个短期合同,所有的都是阶段性的。

05

salesforce与中美ToB差异

我们来看salesforce是如何做的。

从三个维度分析,中美环境差异,产品演进,并购方向。

说简单点就是:历史怎么样,怎么花时间,怎么花钱。

Trefis 预测,salesforce. com 将继续保持强劲增长,正如其在第三季度业绩中宣布的那样,预计到2019财政年度,也就是2020年1月,该公司将成为历史上收入增长最快的企业软件公司,该公司的CRM部门对收入增长的贡献最大,有610亿,约占公司预期总收入的73%。公共云软件和服务部门虽然预计将以35%左右的收入强劲增长,收入约为26亿美元,但对公司总收入的贡献约为 20%,而咨询服务将贡献约30%,收入为102亿元。

近期,CRM板块预计将继续将 salesforce. com 提升到新的高度,而后两个部门则继续以良好的速度增长。

三张图讲清楚,如下:

平台:

Salesforce.com 、Force.com 、Heroku、ExactTarget、Work.com、DATA.com,

SFA-协同-销售-PAAS-服务-商务

产品演进:

Sales Cloud、Servcie Cloud、Data Cloud 、 Collaboartion cloud(含Chatter)Cuntom Cloud

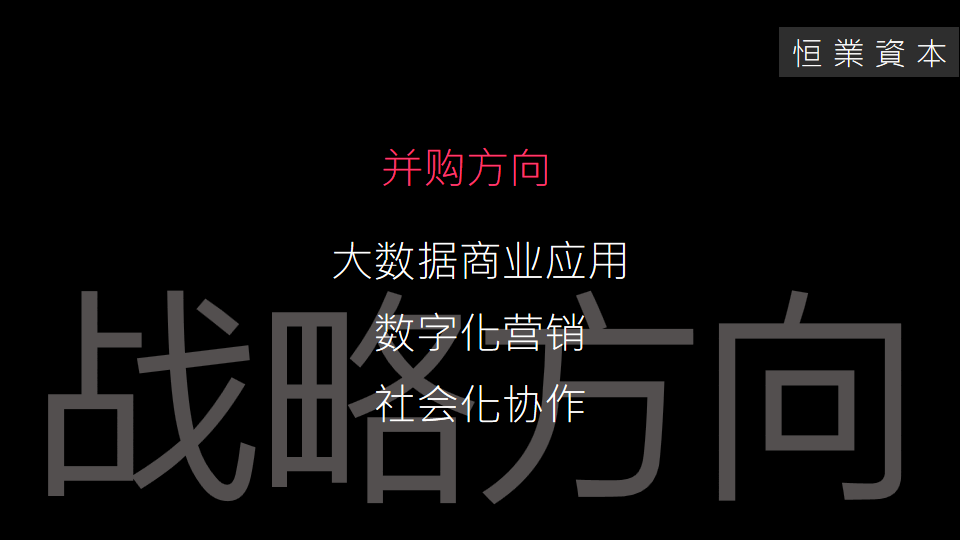

战略及并购方向:

大数据商业应用、数字化营销、社会化协作

细分为:

Sales Tech(销售技术):CRM

Retail Tech(零售技术):电子商务,有赞、微盟

Ad Tech(广告技术):信息流,头条、百度

Mar Tech(营销技术):消费者全维数据,Consulting

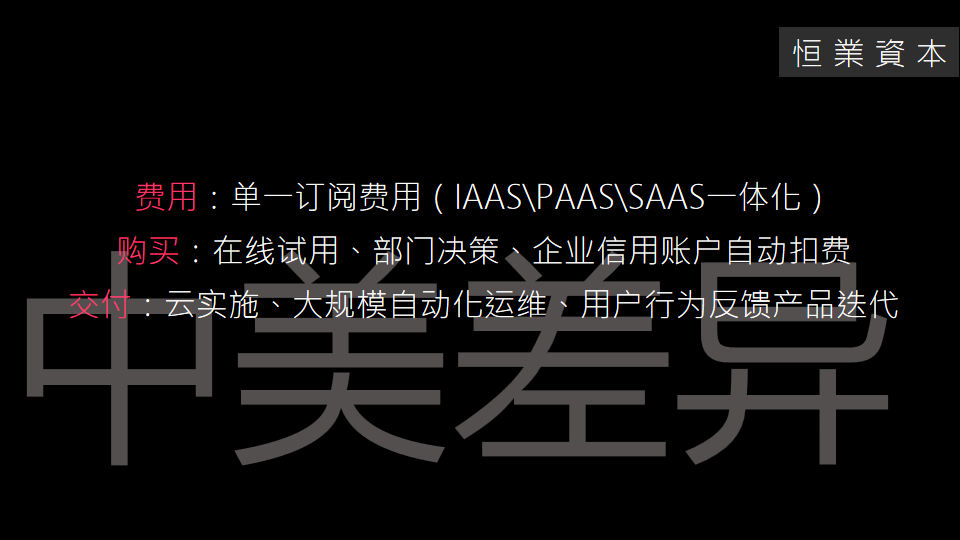

中美差异:

费用:单一订阅费用(IAAS\PAAS\SAAS一体化)

购买:在线试用、部门决策、企业信用账户自动扣费

交付:云实施、大规模自动化运维、用户行为反馈产品迭代

Salesforce.com亚太总部在新加坡,他们把中国定义为未成熟市场,从中美差异和产品演进的角度来看,中国是很难出现Salesforce的。

06

ToB的三点小趋势

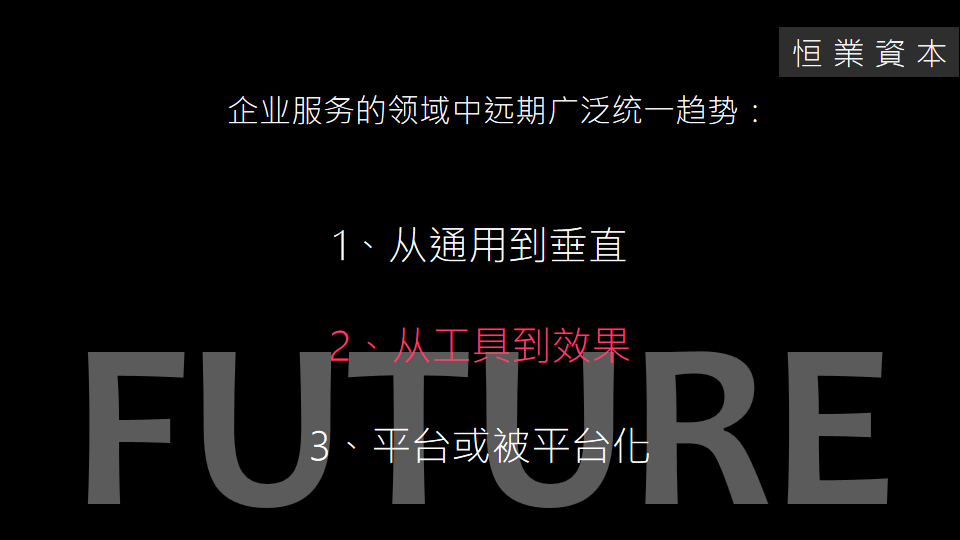

我很早以前在产业互联网大会上,就曾大胆预测,

企业服务领域中远期比较广泛的趋势有三点:

第一「从通用到垂直」(基于产业深化的边界延展成为趋势);

第二「从工具到效果」;

第三「从分散到集成」(平台化或被平台化)。

其中未来最大的变革,是从提供工具转变为直面效果,基于价值创造,评价指标转向规模收入与经营效率。

你看,追求颠覆式创新的现在还有几家健在?

做任何事情都不能忽略这件事的特性,说到底就是尊重人性、尊重常识、顺应规律。

许多事并不是有流量入口立马就有结果,核心还是要扎实在价值创造上。比如,你创造了多少客户「愿意付费」的价值?你提供这份价值的成本结构是怎么样的?所有这一切最终还是要回归商业的本质的。

拿我们自己举例子,我担任董事的HCR慧辰资讯,有一条基于Consulting的CRM业务线,现在交付不了太多客户,只能挑场景可复用的几家客户来做。但是,我们可以让企业和客户连接的全过程数字化,智能化,全面提升客户的推荐率,转化率,复购率,不断优化,形成可持续的业绩增长和动态平衡。付费方式是按效果来评定的,我们先评估哪个公司提升的空间大、规模大,再挑那个公司来操作,其实,怎么分饼决定饼能做多大。

附两张我们的基于商业的逻辑观和产品观的解析。

07

资本视角下的商业

模式

其实,建设性的反义词不是破坏性,是笨。

那缺失在哪里呢?

我们

从商业视角评判公司

,最终目标都有三层,

1.赚钱

2.持续地赚钱

3.选择赚持续的钱

好的商业模式应该是简单的重复消费的,可多角度挖掘客户价值的。

很多人觉得,能够为用户提供需要的东西就能赚钱。但你错了,事实上,掌握稀缺资源才能赚钱。你仔细想想是不是?

那赚钱和持续赚钱的区别是什么呢?

持续掌握稀缺资源,持续构筑有效壁垒。

攻有资源,守有壁垒的前提下,再从两点突围,

1.可延展,边际效应

2.可垄断,溢价

所以,需要从宏观判断,新的供求关系和稀缺资源是什么,这就是我们的战略前瞻性。