写作、写音乐、画画,都需要定调。这个调子,可能是一种色彩基调,一种气氛,也有可能是说话的语调,叙述的方式。

卡森·麦卡勒斯写:「镇上有两个哑巴,他们总是在一起」,是一种定调。

迪伦马特写:「贝尔拉赫用左手小心地压住胃部,右手把香烟按入路兹放在他面前的烟灰缸里」,是一种定调。

安妮·普鲁写:「站立此处,双手抱胸。云影如投影般在暗黄岩石堆上奔驰」,也是定调。

调子定得好,才能写下去。

电影也需要定调。画面,音乐,旁白,尤其演员,都是定调的手段。

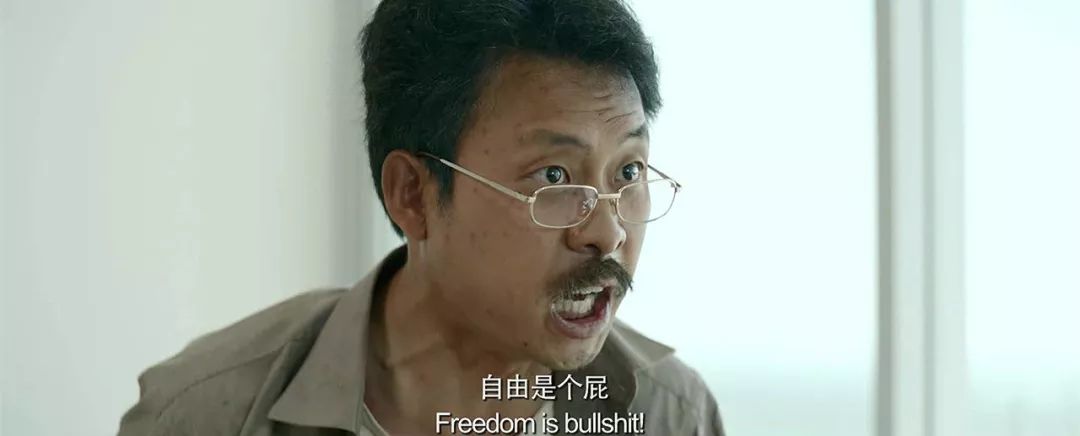

《红海行动》也是这样,这部电影,用昂贵的军事装备定调,用北非的苍黄定调,也用演员定调,张译就是那个主要负责定调的人,尽管他没几句台词,大多数时候看不清脸,还在拍摄中摔断了一条腿。

「蛟龙小队」队长杨锐

《红海行动》极尽张扬,却又极度克制。

一方面,它雄心勃勃、大开大合、天崩地裂,另一方面,它不动声色,抑制任何抒情企图,多线索多人物齐头并进,每个人没有前史也没有脱离主要故事的个人故事,他们就是故事中人,没有额外的戏份,闷头打仗似乎仅仅是在做一份危险的工作。它克制。

它的子弹有出处,坦克有路径,武器不脱离当下实际,天塌地陷符合物理原理,人的肉体受到伤害会有后果,不给主角光环,不给英雄主义赋予浪漫主义色彩。它真实。

就连音乐,也时时存在却没有存在感。

既不是大型管弦乐队的兴致勃勃,也不是汉斯·季默那种用噪音(音乐范畴里的噪音)对观众发起的心理和生理战争,它平淡却饱满,既符合人们对这类电影音乐的期待,又偶有不起眼的神来之笔。

例如石头去世的时候,就用了一点隐隐的鼓声,像一点点来自远处的雷声,配合佟莉由惊悸变为暗淡的眼神,是所谓于无声处听惊雷。

「蛟龙小队」机枪手佟莉和石头

尤其是不给演员额外故事这一点,的确是最见功力的。对人物前史和个人故事的过分热爱,是当下很多电影写作的隐疾。

《红海行动》里,涉及人物前史的部分,只有两处半。

一处是海清扮演的夏楠,对杨锐诉说丈夫和孩子的死亡,这几句话说明了她的动机,增强了观众的感情投入。另一处,是石头向战友解释自己为什么喜欢吃糖。

还有半处,是在顾顺出场的同时,用几句话介绍他的来历,给了他一点传奇性。

「蛟龙小队」

狙击手顾顺

除此之外,所有人物的性格和成长,都是在这个故事里就地解决的。

他们的性格,他们的过往,他们的来历,他们的成长,就在他们的眼神、语气、战术、对待战友对待武器的方式里,顾顺的傲气,李懂从不自信到半信半疑的自信,夏楠的执着,都是通过故事、通过细节灌注进去的。

他们站在那里,所有的信息扑面而来,不需要更多的笺注。

这就高度依赖演员的特性,他们得是那种「一看就是这种人」的人,他们也得能高效利用信息,在分配到自己的三言两语,三招两式里,迅速建立起自己性格的小宇宙,迅速喂养起观众对自己性格的信任,所以,当他们受伤或者牺牲的时候,观众才会有切齿之痛。

但当顾顺成功地表现出了傲气,李懂顺利地给出了学习自信的过程,夏楠成功地建立起了执着的印象。

这个故事里,属于人物的部分,还不算真正完成,所有的人物,还需要一个中轴,一个调性。

记者夏楠

特性,其实也是一种偏离,或正或负,都是偏离。而一个故事,一个以群像群戏为主的故事,还需要一个人去担任中轴,担任基调,作为其他人的托盘,作为他们性格的参照。

他也要有傲气,来参照出顾顺的傲气到了什么程度。他要有自信或者不自信,而且是已经尘埃落定的自信不自信,衬托出李懂的悬而未决状态。他也要有执着,跟夏楠的执着相辅相成,才能让夏楠的执着不显得疯狂。

在《红海行动》里,主要担任这个角色的人就是张译。

「蛟龙小队」队长杨锐

演员应该像纸,负责被染色,被写上字,被观看,被使用,被拍摄,类似于日语里的「被写体」。

但不是所有的演员,都能顺利成为这张纸,有的人是塑料纸,无法染色,有的个人特色过于强烈,过于醒目,即便被染上了颜色,他的个人特质还是会慢慢渗出来,慢慢覆盖掉染上的颜色。

张译不是。张译是灰色的纸,有肌里,有纹路,附着力强,渗透力强,和各种颜色都搭调,只不过让和他融合的那种颜色,有一点点灰,那一点点灰,就是他愿意拿出来的最强的slogan了。

张译饰演杨锐

他最强烈的个人特色,就是他看起来没有个人特色,或者说,敢于放弃个人特色,而放弃个人特色,是一项天赋的本领。

我看过他演的几乎所有电影(电视剧只看过《士兵突击》和《我的团长我的团》)。印象最深刻的,是三部电影:《亲爱的》《山河故人》和《追凶者也》。

《亲爱的》

《山河故人》

《追凶者也》

《亲爱的》里,他演的韩德忠,是个尴尬的角色,不是他在这个故事里的位置尴尬,而是他的身份尴尬,性格尴尬,表达方式尴尬,尴尬地深情着,尴尬地希望和绝望着。

这种尴尬,恰恰是世俗生活的真面目被拖进银幕之后的必然结果,你清清楚楚地知道那种违和感从何而来,是因为世俗生活里的这些人,他们的存在像大海,却从没被表现过,从没以这样的方式被表现过,观众于是无所适从,不知该怎么应对。

接这样尴尬的角色,特别危险,如同伸手接飞刀,能把这种尴尬拿下来的人,得有点自我牺牲精神,和化身为海的能力。

《亲爱的》

张译把那种尴尬化解掉了,「鼓励鼓励鼓励鼓励鼓励」这样的台词和动作,稍一戏剧化就尴尬,稍有欠缺就没有说服力,稍热情就俗气就江湖,稍冷淡就寡淡无趣。

张译的有点木和垮的表情,和那种有点委屈的热情,让这个「鼓励」异常自然。

我们瞬间联想起生活中的许多人,他们一旦陷入这种境地,也该是这个样子吧。让表演和现实生活有了勾连,让观众产生联想,知道该怎么应对,是张译特有的本事。他能把角色「翻译」成你能懂得的样子。

《亲爱的》

在贾樟柯电影里,和赵涛搭档,也是需要本事的。赵涛作为演员,始终是一种卸妆的状态,是「不演之演」,是大大小小十几部电影建立起来的生命史和世界观,要进入这样的生命史,也得卸妆,也得「不演」。

《山河故人》里,张译演的张晋生,和赵涛演的沈涛特别登对。

其中有一幕,沈涛提出分手,张晋生急眼了,却没有说话,也没有任何动作,但盯着沈涛的眼珠子却越转越快,瞳仁在颤抖,就那么转了好一会,然后调头走了。

这场戏,全靠眼珠子撑下来。

《山河故人》

张晋生还有老年戏。很多演员,一旦上了老年妆,哪怕是大师级的化妆师给画的老年妆,都有一种学校晚会用墨水画上皱纹扮演老大爷的可怕感,因为他们的眼睛还是年轻人的眼睛,欲望正盛的眼睛,炉火腾腾的眼睛,越好的老年妆,配上这样的眼睛,越让人毛骨悚然。

他们不懂得怎么让眼睛灰暗下去,让炉火熄灭一点。

张译演的张晋生,眼神是灰的,是炉火快成灰时候的状态,他的欲望还没熄灭,却已经开始骗自己骗生命了,「我有」「我还能行」,有了这个眼神,不用染头发,衰老、脱轨、对生命气急败坏的效果就有了。

《山河故人》

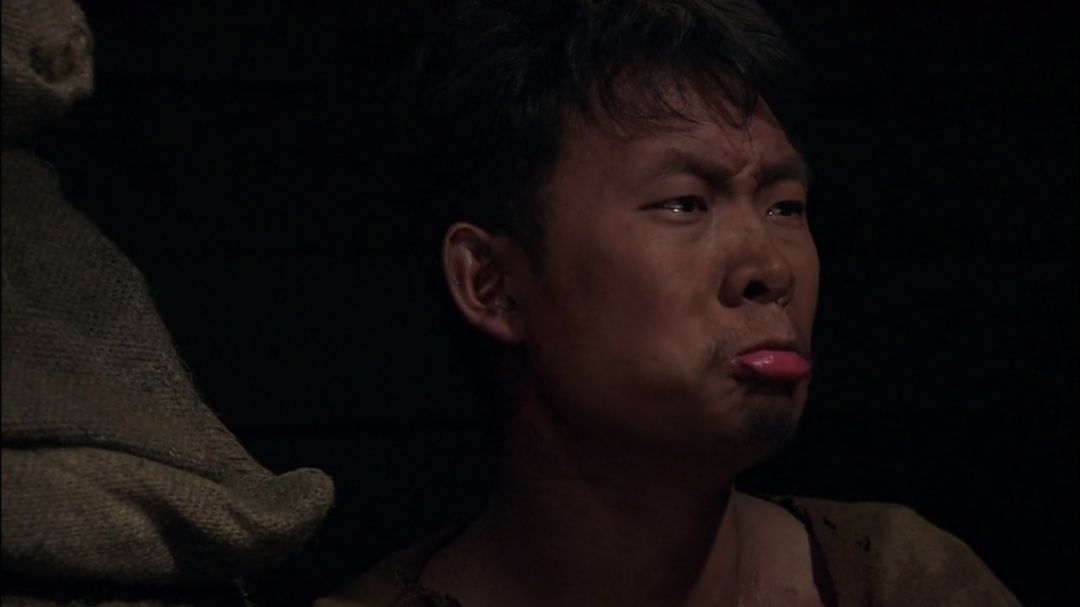

还有《追凶者也》,这个电影里,前半部分的张译,是我看过的最好的表演,最好的杀人狂。

这个杀人狂,没有自我阐述,没有童年阴影,没有那种天才杀人狂的自我意识,没有我们在杀人狂电影里看到的一切滥调。

《追凶者也》

他就是一个平平常常的人,突然被一件小事激发,触动了某个隐秘的开关,某根游丝乱了,就此开始没头没脑地杀人。

他也没有仰天狂笑,没有爆发性的大喊大叫,没有杀人狂的一切外在标识,他是一个平淡的杀人狂,日常化的杀人狂,杀人是他生活里的一个偶发事件,和别的事情没有什么区别。

他就像是发生了脑部病变,或者得了某种瘟病,化身为僵尸。

这个杀人狂,也让我联想起现实生活里的某些人,他们也能胜任日常生活。但我清楚地知道,他们哪里不对,他们没有成为杀人狂,仅仅是因为暂时还没有杀人。

张译再一次连通了表演和潜在的现实,把角色「翻译」成了我们生活里潜在的存在,让我们看到了这种存在。

《追凶者也》

曾经有影评人说,奥斯卡的「最佳表演奖」,也往往是「最多表演奖」。

其实,我们平常所见的好多「最佳表演」,也不过是「最多表演」,有一些表演看起来恰到好处,其实是因为,演员在经历了太多「最多表演」,给自己加了很多戏之后,慢慢知道了做减法的好处,但他们的减法,还常常透露出加法的痕迹。

像一个披金戴银浓妆艳抹多年的人,突然不施脂粉,但他的眉眼里,还是有着被珠宝鲜花浓妆抬举过的矫揉和庄重。这种表演,是演员和观众的角力。

张译从来都不是「最多表演」。他的很多角色,甚至都不是演出来的,不是台前的表演,他更像是从后台进入了角色,他是以一种幕后人员的心态,来演出幕前的角色,是以录音室录歌的状态,在台上歌唱,一点一点释放,一点一点引起注意。

他也不和观众角力,更像是交流,倾诉,甚至试探。他甚至不和自己角力,随时敢于放弃自己的特色,自己的倾诉欲,去烘托别人,抬举别人,成为一部戏里的定调者,成为别人角色的参照物。

演员很难具有「空性」,而他是有「空性」的演员。

这种表演,这种存在,不醒目,没有自我推广的成分,因此特别需要人们有发现鉴别的能力。

就像,不打扰别人的美德,被人们发现的可能,往往落后于打扰人的恶德。

但人们终归会见得这种好,只是需要时间,《红海行动》和其中演员受到的赞美,说明时候已经到了。