尧让天下于许由,曰:“日月出矣,而爝火不息,其于光也,不亦难乎。时雨降矣,而犹浸灌,其于泽也,不亦劳乎。夫子立而天下治 ,而我犹尸之,吾自视缺然。请致天下。”

尧让天下于许由,曰:“日月出矣,而爝火不息,其于光也,不亦难乎。时雨降矣,而犹浸灌,其于泽也,不亦劳乎。

帝尧打算禅让王位给许由。

帝尧说:“日月都出来了,虽然火把还亮着,但是和日月的光明相比,火把渺小的光亮,要和日月争辉,不是很难吗?时节到了,天降大雨。而人们还用人力灌溉,和降雨相比,靠人力灌溉润泽田地和庄稼,不是徒劳的吗?”

帝尧是华夏上古时期的著名帝王,三皇五帝中的五帝之一。许由是和帝尧同时的道者。庄子为什么要讲帝尧让天下,而不是其他的帝王让天下呢。是因为在帝尧主政的时期,三皇之道衰,天道不明,许由这样的掌握天道的圣人,隐而不出。君王虽有天下,而不能登天。所以庄子认为,不能登天之王,不应该居帝王之位,应该把天下让出来。

而儒家所理解的帝尧的禅让,则和庄子理解的不一样。儒家认为,帝尧自身就是圣王。帝尧立圣道,教化天下,传王位给能够继承他道统的贤人,而不是传给自己的儿子。这个便是儒家理解的禅让制。

庄子和儒家,对禅让制在理解上的分歧,根本原因出在哪里呢?在于天人两分之后,三皇之学,逐渐被人们所遗忘。而儒家之道,渐渐演变成了名教。帝尧是儒家之道兴盛的一个关键人物。所以庄子要拿帝尧让王之事,来阐明这个时期天人两道的嬗变。

夫子立而天下治。

子,指尧谓许由。尧对许由说,你能掌握天道,计算出来日月运行的规律,和春雨的节气,并用历法来指导百姓进行农事生产。百姓依农时而耕作,得以粮食丰收,生活安康,便能够天下太平。可见,你不用费心经营,而只是用天道就可以治理天下了。

而我犹尸之。

帝尧说,天下是天道所治,而我居王位而受百姓所尊。这不就是代表天道而受百姓的爱戴和尊崇吗?我其实就是个摆设呀。

尸,本意是指在祭祀的时候,代表死者受祭的人。古代祭祀时,生者因不忍见至亲之不在,乃以活人「尸」代表死者接受祭礼,甚至享用祭品。而现在所谓的尸体的尸,原本是屍,和尸是根本不同的两个字。简化字之后,这两个字用作了一个字。

吾自视缺然。请致天下。

我觉得天下之治,是天之功,而非王之功。我的功德和天是没法相比的,而我却以世间之王,而占有天之尊位,所以我觉得很惭愧。你掌握天道,才能够真正的代表天,所以这天下之王还是由你来做吧。

许由曰:“子治天下,天下既已治也,而我犹代子,吾将为名乎?名者,实之宾也,吾将为宾乎?鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。归休乎君,予无所用天下为。庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣。”

许由曰:“子治天下,天下既已治也,而我犹代子,吾将为名乎?

许由说:“你治理天下,天下已经治理得很好了。而我再来替代你,我是为了贪图圣人之名吗?”

名者,实之宾也,吾将为宾乎?

名,只是对实的称谓。圣人为道之实,而不为圣之名。我掌握天道,难道只是为了以圣人之名,注天道之理吗?

本句讲名实之辩。什么是实呢?庄子认为,天地万物,自然而然者,为实。什么是名呢?庄子认为,人分别万物,给万物命名并识别、解释和描述万物,这是名。实为主,而名为宾。并且,庄子认为,实是自然存在的,名只是人的发明,它们实际上是不存在的,只是符号而已。

庄子通过圣人为道而不为名,为实而不为宾,两重的递进论述,来阐释了为什么圣人无名的道理。

鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。

鹪鹩在茂密的树林里筑巢栖息,不过只需要一根树枝,而不可能把整个树林都占有。鼹鼠在河里喝水,也不过喝饱肚子而已,而不可能把整条河的喝水都喝完。

老子说的圣人为腹不为目,也是这个道理。

归休乎君,予无所用天下为。

许由对尧说,你回去吧,你要禅让给我的天下,对我来说根本没有什么用。

庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣。

庖人虽然不治办祭品,尸祝也不会从礼案那边跑过来,替代庖人来治办祭品。

在古代的祭祀活动中,需要置办大量的祭品,这里面很多祭品都是食物。所以需要专门的的人来治办。祭品治办好了,摆在礼案上。然后尸祝才可以向神祷告。古代的祭祀活动中,祭拜的通常是天帝,自然神和祖先神。而不是我们现在很多人祭拜的那些胡鬼戎神,这些都是淫祀。在古代拜胡鬼戎神是要被处死的。

这句话中,庖人是指尧,是事天者,为君王。尸祝是指许由,是通天者,是圣人。治庖,是指治天下。虽以礼敬天事天,但是如果不能以天道治天下,那么虽名为事天,却不能治人,也不能为天下致福。

越厨代庖,这个成语是说什么呢?它的本意是说,如果君王不能以天道治理天下,虽有通天者,也不会替代他来治理天下。

肩吾问于连叔曰:“吾闻言于接舆,大而无当,往而不返。吾惊怖其言犹河汉而无极也,大有径庭,不近人情焉。”

肩吾问于连叔曰:“吾闻言于接舆,大而无当,往而不返。吾惊怖其言犹河汉而无极也,大有径庭,不近人情焉。”

肩吾问于连叔说:“我听接舆之言,博大而不合时宜,他宣称古之道术,再也不可能复正于天下。他的言论让我感到十分的震惊和恐怖,犹如天上的银河那样不可知其极。他的言论,不合乎当世之常理,也不近于今人之常情。”

古人称天上的银河为汉。比如《诗经》里说:“维天有汉,监亦有光。”

汉水,汉中之名,便出自银河。后来刘邦据汉中得天下,故立国号为汉。这就是汉朝,和汉族的由来。汉族和汉朝之前的华夏族,只是称呼不同,实则是同一个民族在不同时期的称谓。汉族,华夏族,中华民族,中国人,华人,都是同义词。

肩吾和连叔,是庄子虚构出来的人物。接舆不是虚构人物,而是真实的历史人物。接舆是楚人,为了不仕,剪发佯狂,假装自己是疯子,被人们称为楚狂接舆。

在《论语·微子》篇,就有对接舆的描写。

原文:楚狂接舆歌而过孔子曰:“凤兮凤兮,何德之衰?

往者不可谏,来者犹可追。

已而,已而。今之从政者殆而。”孔子下,欲与之言。趋而辟之,不得与之言。

凤,就是逍遥游开篇提到的大鹏。庄子写的大鹏,楚狂接舆唱的凤鸟,都是代指天道。

上古时期,有凤鸟氏,为历正之官,专门掌管天文历数之道术,尤其比较典型的会使用朱雀七宿的运行,来确立节气,所以被称之为凤鸟氏。天道正,则历正,历正,则百姓农事兴旺。百姓兴旺,则天下正。天道正,圣人出;圣人出而受于天命。这便是以凤鸟代指天道,以凤鸟至代指圣人受于天命,而治天下的来龙去脉。

在《论语·子罕》篇中,也有一处提到凤鸟。

原文:子曰:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫。”

后人解释论语子罕篇里的这一章,认为是鲁国出现了一个麒麟瑞兽,而叔孙氏认为麒麟不吉利,还把麒麟的腿弄断一只,气得孔子悲而绝笔。这个说法,出自《孔子家语》。

事实上,并不是这样。庄子逍遥游开篇讲凤鸟大鹏,人们都以为是狂言。可见古之天道,已经被人们所遗忘,进而感到陌生而畏惧。人们已经习惯了人道与名教治天下。

庄子的大言,接舆的狂言,孔子的叹言,其实都是指同一件事:天道之衰,往而不返。

孔子说吾从周,他以恢复文王周公之道为己任。孔子晚年读易,认为自己掌握了天道。但是他读的是文王易,而不是伏羲易。如果孔子已经掌握了天道,又何需发出“凤鸟不至,河图不出,吾已矣夫”的哀叹呢?

从伏羲易到文王易,中间到底发生了什么,后人为什么越来越读不懂易经?为什么作为圣王之道的易学,后来却沦为江湖算命打卦的下九流淫辟之术?我们以后讲《易经》的时候,再仔细的说。

连叔曰:“其言谓何哉?”“曰‘藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,淖约若处子 ;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外;其神凝 ,使物不疵疠而年谷熟。’吾以是狂而不信也。”

连叔曰:“其言谓何哉?”

连叔问肩吾说:“他都是怎么说的?”

“曰‘藐姑射之山,有神人居焉。肌肤若冰雪,淖约若处子 ;不食五谷,吸风饮露;乘云气,御飞龙,而游乎四海之外;其神凝 ,使物不疵疠而年谷熟。’吾以是狂而不信也。”

肩吾说:“接舆说:‘在藐姑射之山,有神人住在山上。他们的肌肤如同冰雪已经洁白,容貌柔美的像少女。他们不食五谷,吸风饮露。翱翔在云气之上,主宰驾驭着天上的苍龙,而畅游在四海之外的天际之上。他们的精神专注,聚精会神的致力于天运之道,使万物不会出现灾害,而使谷物到了节气就能成熟。’我以为他说的是狂言,所以就没有相信他的话。”

神人,我们前面说过,在《庄子》一书中,是指能够通天之人,掌握天道运行规律,掌握天文历法之人。先秦典籍中,所讲圣人通天,登天,都是指神人之功。

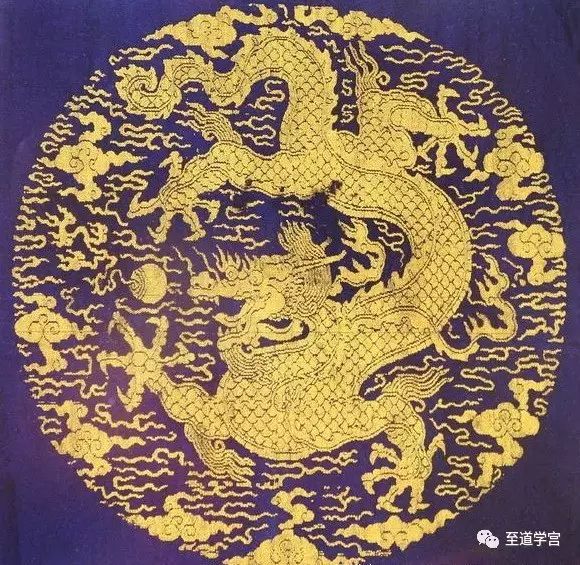

御飞龙,这里面的飞龙是指苍龙七宿。神人通天道,能通过观象授时,而确立节气。以苍龙从秋分到春分的运行,来确立历法节气,对应前面列子御风而行里说的六气之辨,可以进一步明确,庄子说的六气是六个月的节气变化。而不是指五运六气中的六气之辨。

对应逍遥游篇前面段落中,所讲的列子御风而行,以列子的形象,和月亮的太阴历之神能,叠合在一起。可以知道,本段讲的藐姑射山神人,指的也是圣人观测月亮运行,而以太阴历来确立历法节气这个天文学现象。而不是指具体的人。

最后一句说,神人可以使五谷到了节气就成熟,更说明,这段讲的是天文和历法现象。

连叔曰:“然,瞽者无以与乎文章之观,聋者无以与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉? 夫知亦有之。是其言也,犹时女也。之人也,之德也,将旁礴万物以为一,世蕲乎乱,孰弊弊焉以天下为事!之人也,物莫之伤,大浸稽天而不溺,大旱金石流、土山焦而不热。是其尘垢粃糠,将犹陶铸尧舜者也,孰肯以物为事。”

连叔曰:“然,瞽者无以与乎文章之观,聋者无以与乎钟鼓之声。岂唯形骸有聋盲哉? 夫知亦有之。

连叔说:“是的,无法让一个瞎子看到花纹的美丽,也无法让一个聋子听到钟鼓的乐声。难道人只有在形体上,才会出现瞎和聋的缺陷吗?人的心智也存在瞎和聋的缺陷。

是其言也,犹时女也。

我刚才说的在心智上存在瞎和聋缺陷的人,指的就是你。

之人也,之德也,将旁礴万物以为一,世蕲乎乱,孰弊弊焉以天下为事。

藐姑射山上的神人,他们的天德,是要以磅礴之功,把天地万物齐同为一。世人祈求神人能够治理乱世,但他们怎么愿意辛苦劳顿的来统治天下呢。

之人也,物莫之伤,大浸稽天而不溺,大旱金石流、土山焦而不热。是其尘垢粃糠,将犹陶铸尧舜者也,孰肯以物为事。