戈德贝克1914年4月15日生于东普鲁士的贡宾嫩(Gumbinnen),曾在汉诺威和但泽学习土木工程技术,1939年通过国家考试,后来被征招进了驻扎在东普鲁士本地的一支德国国防军部队——第60摩托化步兵师第160反坦克营。

国防军第60摩托化步兵师于1939年年末成立,前身是参加了但泽邮局之战的艾伯哈特旅(Brigade Eberhardt),成员主要来自冲锋队和警察系统,建立之后陆续参加了法国战役、入侵南斯拉夫和希腊、巴巴罗萨行动、以及1942年东线南部的多场战役。1943年2月,该师在斯大林格勒包围圈内向苏军投降,6月,以该师残余人员为基干,辅以从冲锋队各旗队中抽调的人力,又组建了新的统帅堂装甲掷弹兵师(Panzergrenadier Division Feldherrnhalle)。

1942年6月,第60摩托化步兵师第160反坦克营得到了18辆Sd.kfz 132自行反坦克炮,也就是俗称的76.2mm黄鼠狼II,该车装备了一门经过改装的苏联F-22 76.2mm野战炮,使用PaK 40的弹药,威力不俗,可以在较远距离摧毁苏军的T-34和KV坦克。除此之外,他们还装备着一些威力较小的5cm反坦克炮……

1942年11月19-21日间,苏军从顿河大河曲的东北方向、以及斯大林格勒南边的贝克托夫卡(Beketovka)和红军城(Krasnoarmeysk)攻了过来,对德国第6集团军实施包围。第160反坦克营在此期间接到命令——马勒少尉的1连装备5cm反坦克炮,他们将被分散布置在若干处可以布置两门炮的支撑点内,负责防御师防区北界,也就是通往古木拉克(Gumrak)的铁路线以北,向东直至拖拉机厂的一块地方。哈克特少尉(Hackert)的2连和克罗伊茨堡少尉(Creutzburg)的3连装备的是7.62cm自行反坦克炮,将会布置在靠后的位置准备救场,其中一些车辆停放在有取暖装置的掩体里面,随时准备出击。营部和各连部都布置在铁路往南两公里的一道沟渠之中,师部距此距离也不远。

第60摩托化步兵师的师徽。

之前参加“蓝色行动”的第160反坦克营战车及乘员。Sd.kfz 132是用二号坦克D/E型改装而来的,数量不多,只有少数几支部队有这种装备,第160反坦克营的车辆战术编号位于侧装甲后部靠上位置。由于车内较为拥挤,没有储物空间,下图车辆的乘员在车尾加装了储物箱。

天寒地冻,整个师的防区都非常平静,只有挖掘阵地、构筑工事的声音。一支先遣队已经被派往位于顿涅茨的休整区,大家都十分盼望着撤下前线——要知道我们师的大部分人马已经连续20个月没有休整过了,按照休整计划,从10月份开始就陆续有很多战友获准回家休假,让士气提振了不少。自从9月份开始,黄疸肝炎就在斯大林格勒地区流行开来,放倒了不少战友,其中也包括我,整个十月份都卧床不起,还没痊愈的战友们此时都在后方医院养病。刨去休假人员和伤病员,整个营只剩下280-300人,有可能还会更少些(注:一个德军师属自行化反坦克营的人员满编状态下应有650名官兵)。

可能罹患黄疸肝炎的德军士兵,黄疸肝炎在二战时期是一种流行传染病,很多部队都因此中招,产生大量非战斗减员。

12月中旬,我曾经前往第6集团军的反冲击部队集结地执行侦察任务,那时候第6集团军还有不少战斗车辆,其中包括一些安装12.8cm和10.5cm火炮的试验型号(注:应为第521反坦克营的“倔强埃米尔”和“大麦克斯”),简直就是移动的舰炮一般。这一阵子,我们的防区还是相对平静的,西边可就不一样了,那里的老毛子经常会把坦克开过来。我们有充足的时间来加固过冬用的掩体,托特组织(OT)还在后方挖掘了许多新的战壕。我们和包围圈之外的,位于顿河大河曲和斯大林诺(Stalino)的战友保持着无线电通信,那是一些休假和病愈归队人员。由于元首下令要在包围圈内死守,新年并没有希望,所以大家都没什么心思过年。但大家都在为圣诞节做准备,补给站正在准备过节的食品,所以好歹能过个能吃饱的圣诞节。

营指挥官黎曼中校(Reimann)在平安夜时候逐个探访了前线的反坦克阵地,为大家派发香烟、巧克力和白兰地酒,之后才回到营部与军官和通讯兵们一起欢度圣诞。无忧无虑的时光所剩无几,大家思念着远方的亲人和爱人,围在掩体里闪闪发光的圣诞树旁拆看家信,扬声器里播放着教堂钟声,让我们暂时忘了身在何方。

此时,那些“希维人”(注:为德军服务的苏军战俘)的表现很令人刮目相看。营里的“希维人”做的都是一些辅助工作,也有一些在营部,做的都是劈木头、挖掩体、洗衣服和修车之类的活计,平常住在自己的掩体里。早在一个月前,他们就已经意识到被包围会意味着什么,但即便我们放着他们不管,他们也没有考虑逃跑,在食物日益短缺的情况下还在卖力工作。他们知道,为前线部队服务要远比在战俘营关着强,对他们而言,“放他们走”乃是最为严重的人身威胁。到了1月份的时候,在“希维人”的鼓动下,还有苏军叛逃到我们这边,经过讯问,才知道这些苏军是走了三十多公里的路,绕过整个北部防线过来的。在平安夜的时候,我向营部的“希维人”介绍了圣诞节的意义,还把香烟和缴获的莫合烟发给他们,他们深受感动,其中一个用不流利的德语向我致谢,并解释道,他们知道我们被包围了,形势对德军不利,但他们还是决定和我们在一起,即便是打败了也没关系。之后,他们请我去他们狭小的掩体里抽烟,还给我唱了几首俄国歌曲。

斯大林格勒的“希维人”。

圣诞夜,苏军向师防线右翼大举进攻,打开了一道大口子,我们竭尽全力,付出了不小的代价才把苏军击溃,重新封堵了缺口。之后几天,苏军持续施压,到元旦之前方有缓和,但几座重要的高地已经丢失,我们营的人员和装备也有所折损,大家只能退守到几道简陋的战壕里,没有掩体,寒冷加速消耗着我们的战斗力。不过,我们的境遇已经比南边和西边的部队好上太多,那几个师只能暴露在横扫草原的暴风当中煎熬。为了加强防御,各师的反坦克炮频繁地来回调动着,作战变得活跃起来,但这却让原本就紧张的后勤供应更为捉襟见肘。

在第6集团军拒绝投降的消息传出之后,苏军于1月10日发起总攻,从多个地点攻入包围圈。我们的防区损兵折将甚多,勉强坚持住了。1月15日前后,皮托尼克机场失守,西部防线被压缩到古木拉克铁路线一带,我们不得不放弃还算完好的阵地向后撤退,师防线西部那些还能过冬的战壕真是可惜了。

由于人员损失过于严重,第3连被解散,剩余人员被补充到了其他两个连里,连长克罗伊茨堡被派去协助后勤单位筹集粮草,此时的口粮问题非常突出,全营越来越难填饱肚皮。连军士长沃法尔特(Wohlfahrt)为了多得到口粮,每次都向营部虚报人数。这时候,第6集团军的防区已经被压缩成一条,伤亡人数越来越多,很多装备都只能抛弃销毁,但我们仍有信心坚持到开春!

在斯大林格勒战斗的第160反坦克营Sd.kfz 132自行反坦克炮,该车有能力在1200-1400m的距离上摧毁KV-1重型坦克。

各个单位士气依然高昂,大家都在竭尽全力维持住现有的防线。西边的机场还在,补给还能从斯大林诺那边运过来,大批的伤员也在被飞机运出包围圈。我们从无线电中得知,在营里三位少尉的努力下,归队人员已经在顿涅茨的休整场地集结起来,得到了新装备,配属给第6装甲师在顿河大河曲那里防守。没人告诉包围圈里仍在战斗的人南线的局势已经如何危急,解救第6集团军的希望也已经破灭。直到最后,大家还认为前来解围的装甲部队前锋已经在卡拉奇(Kalatch)渡过顿河,正在包围圈西边和苏军大战。

1月15日,我们暂时把营部安置在古木拉克以东的旧城墙内,并在此停留数日。其间营长垂头丧气地从一场指挥官会议上返回,说我们应当放弃所有幻想,南方集团军群已经远离斯大林格勒300公里之多,而且还在败退,连高加索的德军部队都有被斩断后路的危险,我并没对他的话作出反应,而是想办法让他安静了下来。

描绘古木拉克机场最后场景的画作,古木拉克机场后来被苏联拆毁,在原地兴建了伏尔加格勒国际机场。为迎接2018年世界杯,俄罗斯联邦政府还曾经对伏尔加格勒国际机场进行扩建。

从那时开始,之前能征善战的,创造了一个个防守奇迹的领导们开始变得冷漠和麻木起来。已经没有足够的空间用来容纳伤员,掉队的人和逃兵们在后方漫无目的的游荡。又一场战斗爆发了,我们位于古木拉克铁路线西边的后勤部队之前并没有收到撤离战场的消息,只能仓促应战,后勤主官弗里格尔少尉(Flieger)把闲着的机械师和军械士们都组织起来参加战斗,挡住了来袭的苏军步兵,仅剩的弹药、燃料和食品储备得以保全。这些后方人员之前没有参加过真正的战斗,但关键时刻没有掉链子的,因此,弗里格尔在2月1日获得了二级铁十字勋章,其他参加战斗的后勤人员也得到了嘉奖。

我们在街垒工厂西北的位置迎来了最后的苦战。头两天是后卫任务,我们仅存的一些火炮和车辆到达了街垒工厂以西的沟谷,后勤部队已经在那里构筑好了掩体。在我们就位的时候,我们得到了斯大林格勒包围圈已被截成三段的消息——我们在最北边那个包围圈里,这里的部队归第11装甲军的指挥官,装甲兵上将施特雷克尔(Strecker)指挥。在之前那些恐怖的日子里,我们不知道见到了多少找不到部队的伤兵和濒死的饿殍,在路边、雪原、战壕和掩体里逐渐冻僵。要么冻死,要么落到敌人手里,这两种结局其实没什么两样。虽然看见了那么多残酷的景象,前景也愈发地无望,几乎人人身上都有挂彩和冻伤,但我们还是在坚决地战斗着,当俄国人来袭,即便是战壕里的最后一兵,也会奋力一搏,在雪堆之后继续射击。那些受了重伤的人会被抬到距离前线几百米的大型掩体里面,那里也是营长的指挥所,旁边不远处就是师部和第92摩托化步兵团的团部。我们最后的几辆战车终于被苏军空袭摧毁,自从古木拉克机场陷落,就几乎看不到德军的飞机了。一些运输机会在晚间低飞过来,向德军阵地、或是拖拉机厂附近的空投区投放补给品,但经常会落到苏军手里。

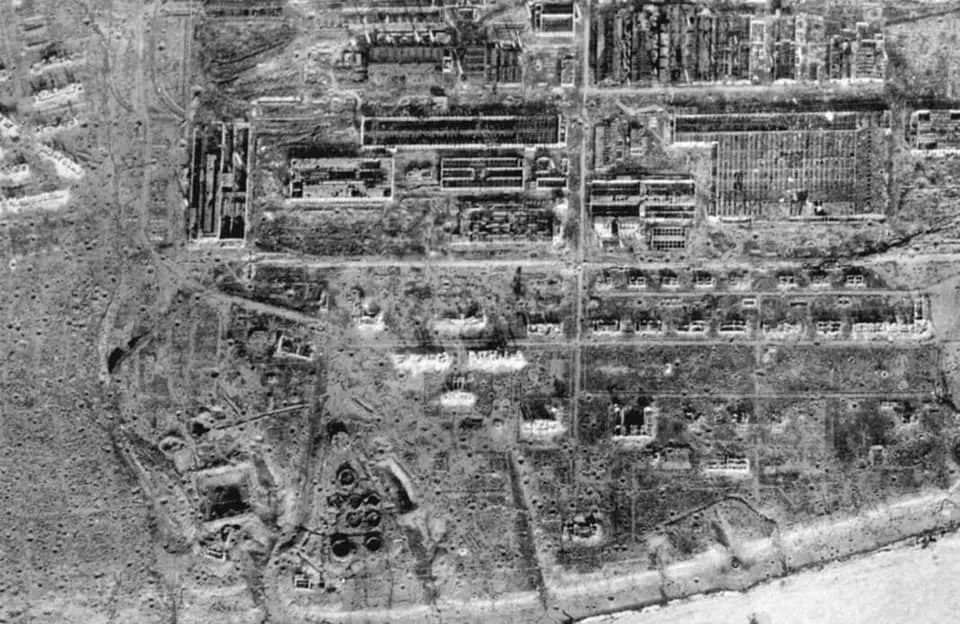

街垒工厂的航拍图,可见规模相当庞大。

战役结束前的那几天,我们已经几乎无法在昼间行动,苏联的包围圈十分严密,他们会向着任何移动物体开火,而我们的弹药已经所剩无几,只能节省使用。火炮还剩下一门,炮弹却已经告罄。到了晚上,步兵会用人力雪橇把一些食品和弹药运到沟谷里面。

1月30日,我们的阵地遭到了猛烈的炮击和轰炸,无线电里传出了南部和中部包围圈的德军投降的消息,之后开始播放《尼伯龙根之歌》,我感到非常难以接受。到了这种境地,我们还有能力安葬防区的阵亡者,就是条件简陋了些,但现在我们必须要放弃了。7.62cm反坦克炮弹一发接一发地砸在我们的掩体上面,万幸一发都没有砸穿。现在已经没办法妥善救治伤员,营部人员开始在横陈的伤员之间销毁文件,最后的一台野战厨房被打得稀烂,仍在沟渠里驻守的人们只得自行生火。2月1日,在经过极为猛烈的炮火准备之后,苏军进行了两次进攻,虽有若干KV-1重型坦克在雪原之间时隐时现,但我们还是用最后一点力气挡住了他们。第二天上午,当我们顺着坦克车辙走向苏军战俘营的时候,看到了满地横七竖八全是苏军尸体。