【德勇附案】本稿係拙文《〈三省山內道路考〉的發現及其價值——並論嚴如熤之入仕與相關著述産生的因緣》一文的小序與第一部分(全文見拙著《舊史輿地文編》)。此文的主旨,本是介紹與評議寒齋所藏《三省山內道路考》一書,但爲清楚說明相關社會背景,不得不述及乾隆後期至嘉慶初年的政治局勢,述及嘉慶皇帝整治和珅的歷史真相。

權臣和珅的腐敗和嘉慶帝的反腐,是中國的體制性腐敗與帝王“反腐敗”遊戲中很具有代表性的一個例證,坊間有很多一廂情願的想象和傳說,但那不是真實的歷史。

鑒於社會公衆對和珅一案的普遍關心,特在此公佈舊文中這一部分內容,以供大家參考。

敝人對這樣的問題,沒有專門花過功夫,所說容有疏誤,錯謬之處,希望得到讀者的斧正。

陝西、四川、湖北三省相互交界的區域,山高林密,迄至清代中期以前,一直人煙稀少,其中山勢最爲高峻、也是林木最爲茂密的區域,是大巴山東南端現在稱作“神農架”的這一地區,往往蒙蔽不見天日,故“自漢迄明,爲群盜逋逃藪,天下有事常先叛後服”[1]。這裏所要論述的人物嚴如熤,對此寫道:

川北、川東,風土與漢南相近,自明以來,荊襄流民即聚此數郡之間。明末遭張獻中(忠)殺戮之慘,遺民所存無幾。[2]

入清以後,其地更不止一次地釀成“戎疾烈假”般的重大患難,直接威脅朝廷的安穩。在這一方面,最先出現的變難,是李自成大順軍餘部聯絡其他各路反清武裝,借助地勢掩蔽,在這塊三省交界區域盤踞多年,號稱“夔東十三家”,兵戈擾攘,甚至牽連附近很多地區。康熙初年清廷剿滅“夔東十三家”未久,又值吳三桂發兵反清,戰亂又一次影響到這一地區的南部。由於迭遭兵燹,致使這裏本來就很稀少的人口,又嚴重損耗,景象荒凉至極。爲此,朝廷不得不多方招徠民衆,誘使其向這一區域內移居。

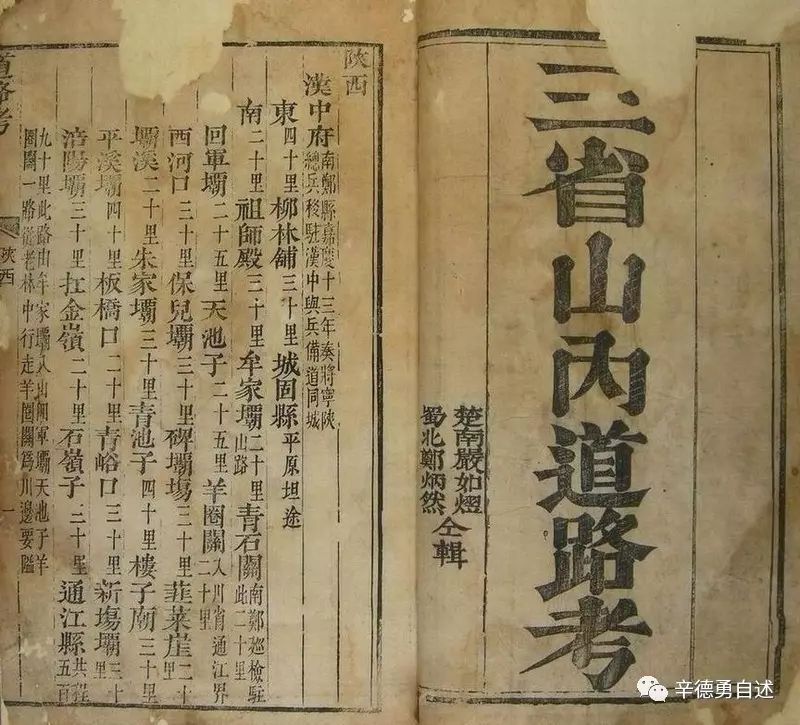

清嘉慶原刻本《三省山內風土雜識》卷首

之《三省山內簡明地圖》

大致在乾隆中期前後,這片山地內的人口,開始出現較大幅度增長,逐漸形成移民高潮,以致當地“土著之民,十無一二”,而“湖廣客籍約有五分,廣東、安徽、江西各省約有三四分”[3]。由於大規模墾殖開發還剛剛開始,這些外來移民,往往居無定所,“今年在此,明歲在彼,甚至一歲之中,遷徙數處”,“扶老携幼,千百爲群,到處絡繹不絕”,生活狀態極不安定;即使定居之後,也是“村落絕少,不過就所種之地,架棚築屋,零星散處。所稱地鄰,往往嶺谷隔絕,即兩山相望,而一上一下,動輒數里”,而“保正甲長,相距恒數里、數十里”[4],治安管理,困難重重。因此,從嘉慶元年開始歷時九年之久、橫跨川(四川)楚(湖北)陝(陝西)三省的白蓮教叛亂(叛軍興盛時實際還波及河南、甘肅兩省),就是以這裏爲主要活動區域。

清嘉慶刻本《三省山內道路考》之內封面

與正文首頁

在這裏所要介紹的這部《三省山內道路考》,其作者嚴如熤之步入仕途,就與這次白蓮教叛亂具有直接關係。嚴如熤是湖南漵浦人,原本沒有獲取過什麽功名,只是在乾隆五十四年時“以優行貢成均”,亦即貢爲國子監生員(通常多謂之“舉優貢”)而已。嚴氏本來靠講學維持生計,後來偶然被湖南巡撫聘爲幕僚,鍛煉了處理政務的實際能力[5]。嘉慶元年,顒琰繼“內禪”退位的弘曆之後,登基稱帝,依照雍正元年以來歷朝新皇帝登基的慣例,詔命各地舉薦“孝廉方正”[6],嚴如熤適入選其中[7]。

相對於嚴如熤後來的仕途際遇來說,這可以說是一件非常幸運的事情,但在當時,大多數人並不一定這樣看。清代居於主體的官員“選舉”辦法,是以進士科考試取士,“八股制藝”即其標志,而所謂“孝廉方正”,從名稱到內容,都是模仿漢代的薦舉制度,其入選與否,關鍵在於府州官員乃至巡撫總督大人對你品行的評價,而不是通過同一張考卷與他人比試的結果。雖然它也可以算作是一種奉特詔舉行的“制科”,但由於缺乏客觀判定的標準,“鮮克公當”,從一開始就“衆議叢生”[8]。更爲重要的是,如清末人薛福成所云,“天下大勢所趨,恒視上之輕重以爲的,今舉天下惟科第是慕,其不由此進者,則概指爲他途”,所以,孝廉方正的實際社會認可程度很低,遠不能與制科中像“博學鴻詞”這樣的科目類比。即使入仕實職,也是終生爲官場同列所不屑;况且通常不過僅僅是“給予六品頂戴榮身”而已。就連那些有幸“膺薦授職”的人,“亦多半處以閑曹”,其中“舉人出身者始獲以知縣待闕,議者歉焉”。就是此等“待闕”知縣,實際上也往往“銓選無期”,獲授實職的機會相當渺茫,故當時的臣僚即謂“卒罕聞有名臣魁士出於是科”[9]。所以,在清朝絕大多數時期裏,對這一名目,一直是“上下交輕”,以致“州郡長吏不甚講求實行”[10],而世人以爲其“所舉者率多鄙詭險污,偭名實而不顧”[11]。清代《科場條例》規定,獲此孝廉方正身份者仍可參加本省鄉試(例如與嚴如熤同科的孝廉方正陳鱣,翌年即重又中式舉人)[12],更足以說明其社會地位尚遠不及“正途”出身的舉人。直至晚清“同光以來,奔競始盛”[13]。據時人孫星衍講,就在嚴如熤受薦的嘉慶元年這一科,亦“訪聞檄舉之人多辭不就徵”[14],可見當時確是無人重視其事。

就是在這樣一種暗淡無光的社會背景之下,嚴如熤却能够從中脫穎而出,官至陝西按察使,權位尊崇,可謂空前。陶澍爲其撰寫墓志銘,稱道光皇帝“用賢多不次,與廷臣言畺吏才,未嘗不首及公。……天子慨然思大其福於秦民,驟用公,而公不及待矣”[15];魏源代宰相湯文釗起草嚴氏神道碑,亦云天子“將大其用而旋卒於位”[16],即謂嚴氏若得延年益壽,還會任用以更重要的官職。故後世論及此科亦可得人,必首舉嚴公以爲例證[17]。終有清一代,亦僅後來咸豐元年一科的羅澤南,膽識才略過人,爲清剿太平軍而戰死沙場,功勛卓著,足以與嚴氏並峙[18]。除了嚴如熤本人幹練的辦事能力之外,更重要的前提條件,是面對川、楚、陝三省交界地帶持續數年的白蓮教叛亂,清廷亟需找出應對的辦法,而他恰恰在嘉慶皇帝殿試孝廉方正時爲朝廷貢獻了重要意見。不過,嚴如熤能够有機會展示他的韜略計謀並得到嘉慶皇帝的賞識,這還有賴於當時的中樞政局正處於一種十分特殊的狀態。

一、嘉慶初年政局與

川、楚、陝三省間

的白蓮教亂

顒琰在嘉慶元年新春吉旦登上大位,未滿一月,白蓮教徒就發難起事。從表面形式上看,對這位新皇帝既是一場嚴峻的考驗,同時也是讓他展現治國身手的大好時機。然而,實際上一切都與他無關。乾隆帝弘曆退而未隱,在傳位詔書裏即明確宣示,日後“凡軍國重務,用人行政大端,朕未至倦勤,不敢自逸,部院衙門及各省題奏事件,悉遵前旨行。”[19]爲怕詔書繁文縟辭,番邦外夷人看不明白,這位太上皇帝還讓寵臣和珅當着自己的面,向前來參與慶典的列國使臣們明確告知:“朕雖歸政,大事還是我辦。”[20]實際上弘曆一直以“訓政”的名義,獨運乾綱,控制着所有朝政。

嘉慶皇帝畫像

讓這位“十全武功”老人有些意想不到的是,此番出師,很不順手。持續圍剿三年,非但未能撲滅白蓮教徒的叛亂,叛軍勢力反而還向更廣大的區域擴展蔓延;而更爲無奈的是,他自己的生命已經走到盡頭。嘉慶四年大年初三,這位太上皇帶着對至尊權位的無限眷戀,撒手離去,把對付白蓮教的難題留給了嘉慶皇帝。

苦苦等待三年才得以親持政柄的顒琰,對自己徒有虛位的生活早已積怨滿腹。有所謂天地綱常在,直接針對“法天隆運至誠先覺體元立極敷文奮武孝慈神聖”的太上皇帝,是萬萬講不出口的。於是,他便把所有憤懣都發泄到前朝權臣和珅身上。所謂“權臣易世則危”[21],這是漢朝人總結出來的官場通則,和珅當然不會一點兒不懂。白蓮教久剿不滅,作爲主政的宰相,和珅心裏自然有數,這是很容易貽人口實的麻煩事。爲此,在他爲乾隆太上皇擬定的“遺詔”裏,特地寫上一筆,謂“近因剿捕川省教匪,籌筆勤勞,日殷盼捷,已將起事首逆,緊要各犯,駢連就獲。其奔竄夥黨,亦可計日成擒,蕆功在即”[22]。顯而易見,這是在預防政敵的攻訐。就像俗語所說:“是福不是禍,是禍躲不過。”在爭奪朝廷中樞控制權力的重大政治闘爭中,施展這種雕蟲小技,是不會起什麽作用的。

果然,嘉慶皇帝在乾隆太上皇去世第二天頒布給軍機大臣等人的諭旨裏,就特地講了很長一大段話,指斥上下玩忽,致使征討失利:

我皇考臨御六十年,天威遠震,武功十全。凡出師征討,即荒僥部落,無不立奏蕩平;若內地亂民,如王倫、田五等,偶作不靖,不過數月之間,即就殄滅。從來未有經歷數年之久,糜餉至數千萬兩之多,而尚未蕆功者。總由帶兵大臣及將領等,全不以軍務爲事,惟思玩兵養寇,藉以冒功升賞,寡廉鮮耻,營私肥橐。即如在京諳達、侍衛、章京等,遇有軍務,無不營求前往,其自軍營回京者,即平日窮乏之員,家計頓臻饒裕。往往讬詞請假,並非實有祭祖省墓之事,不過以所蓄之資,回籍置産。此皆朕所深知也。可見各路帶兵大員等有意稽延,皆蹈此藉端牟利之積弊。試思肥橐之資,皆婪索地方所得,而地方官吏又必取之百姓。小民脂膏有幾,豈能供無厭之求?此等教匪滋事,皆由地方官激成,即屢次奏報所擒戮者,皆朕之赤子,出於無奈爲賊所脅者,若再加之朘削,勢必去而從賊。是原有之賊未平,轉驅民以益其黨。無怪乎賊匪日多,輾轉追捕,迄無蕆事之期也。

自用兵以來,皇考焦勞軍務,寢膳靡寧,即大漸之前,猶頻問捷報,迨至彌留,並未別奉遺訓。仰窺聖意,自以國家付讬有人,他無可諭,惟軍務未竣,不免深留遺憾。朕恭膺宗社之重,若軍務一日不竣,朕即一日負不孝之疚,內而軍機大臣,外而領兵諸臣,同爲不忠之輩,何以仰對皇考在天之靈?伊等即不顧惜身家,寧忍䧟朕於不孝、自列於不忠耶?况國家經費有常,豈可任伊等虛糜坐耗,日復一日,何以爲繼?又豈有加賦病民之理耶?

近年皇考聖壽日高,諸事多從寛厚。凡軍營奏報,小有勝仗,即優加賞賜,其或貽悮軍務,亦不過革翎申飭;一有微勞,旋經賞復。雖屢次飭催,奉有革職治罪嚴旨,亦未懲辦一人。即如數年中惟永保曾經交部治罪,逾年仍行釋放。其實各路縱賊竄逸者何止永保一人,亦何止一次乎?且伊等每次奏報打仗情形,小有斬獲,即鋪叙戰功;縱有挫衂,亦皆粉飾其辭,並不㨿實陳奏。伊等之意,自以皇考高年,惟將吉祥之語入告,但軍務關係緊要,不容稍有隱飾,伊等節次奏報殺賊數千至數百名不等,有何證驗?亦不過任意虛捏。若稍有失利,尤當據實奏明,以便指示機宜。似此掩敗爲勝,豈不貽悮重事?軍營積弊,已非一日,朕綜理庶務,諸期核實,祇以時和年豐、平賊安民爲上瑞,而於軍旅之事,信賞必罰,尤不肯稍從假借。

特此明白宣諭,各路帶兵大小各員,均當滌慮洗心,力圖振奮,務於春令一律剿辦完竣,綏靖地方。若仍蹈欺飾,怠玩故轍,再逾此次定限,惟按軍律從事。言出法隨,勿謂幼主可欺也。[23]

老父皇剛剛殯天而去,尚在所謂尸骨未寒之際,有一大套喪葬禮儀需要安排處理,而白蓮教徒已經鬧騰了整整三年,非如旦夕之禍,刻不容緩,嘉慶皇帝爲什麽要在親政伊始首先提出這一問題?孟森分析這道諭旨的內容後論述說:“所云:‘伊等以皇考高年,惟將吉祥語入告。’明揭前日欺飾之源。又云:‘朕心以時和歲豐,平賊安民爲上瑞。’明不以捏報吉祥語爲瑞,言外可知太上之耄荒,與昔日處分張廣泗、訥親等時作用大異。一和珅得窺其旨,將帥皆從而附和之。仁宗時年已四十,猶自稱幼主,蓋憤於和珅、福長安輩以太上舊臣相臨也。”[24]所說都很有道理,不過,更爲具體地說,這道諭旨應是直接針對和珅而來,即想把追剿白蓮教不利的罪過安在和珅頭上,作爲清除他的理由。並觀嘉慶於同日迅即“褫和珅軍機大臣、九門提督等啣(銜),仍命與福長安晝夜守直殯殿,不得任自出入”,而此前一日,就在太上皇離世的當天,嘉慶皇帝當即决定,“召吏部尚書署安徽巡撫朱珪來京供職”,蓋“珪則爲珅中傷,方巡撫江南”[25],這顯然是在削除具有關鍵作用的兵權的同時,軟禁和珅,並起用他的政敵,用以制衡。手段如此淩厲,不禁令人刮目。收拾和珅,顯然是顒琰當時頭等緊要的政事。明白這一點,其嚴詞訓諭白蓮教事的旨意,也就昭然若揭。蓋專擅朝政者既爲和珅,以上種種失誤和弊端就必定要由他這個“不忠之輩”來負下責任。

清剿教匪,這是一個冠冕堂皇的名義,站在這一道義的制高點上來策動政治清算,可謂名正言順。由頭已經擺上檯面,按照通行的政治運作規則,接下來就應該由地位卑末的小臣出面,直接挑明想要整治的對象了。於是,嘉慶皇帝在第二天就下詔,命“九卿科道有奏事之責者,於用人行政,一切事宜,皆得封章密奏,俾民隱得以上聞,庶事不致失理。諸臣務須宅心虛公,將用人行政,興利除弊,有裨實政者,各抒誠悃,據實敷陳,佐朕不逮,用副集思廣益至意”[26]。威福自擅多年的和珅,已經是待烹的羔羊,彈劾他不僅沒有絲毫風險,還會得到主子的褒賞,當然很多人都會應聲而動。

吏科給事中王念孫,不僅考據學問冠絕一時,政治領悟能力也不落人後,得旨後當即搶先上奏[27],就所謂“剿賊事宜”,“敬舉六事”,而在第一條中,開宗明義,就直指要害:

除內賊以肅朝㝉也。大學士公和珅,受大行太上皇帝知遇之隆,位居台輔,爵列上公,不思鞠躬盡瘁,惟知納賂營私。圖一已之苞苴,忘國家之大計。金錢充於私室,鋪面遍於畿輔。其家人劉禿子,本負販小人,倚仗和珅之勢,廣招貨賄,累萬盈千。大臣不法,則小臣不廉。貪酷之吏,習以成風;窮迫之民,激而生變。猶不引身避位,上疏自責,鬻貨攬權,恣睢益甚。軍營積弊,隱其事而不言;軍報已來,遲之久而不奏。故封疆大吏,躬爲欺罔而不懼者,恃有和珅爲之黨援也;督兵將領,侵冒國帑而不悛者,恃有和珅爲之掩飾也。以至軍情壅蔽,賊勢浸淫,上累大行太上皇帝宵旰焦勞,精神漸减,而和珅恬不爲意。臣竊以爲和珅之罪不减於教匪,內賊不除,外賊不可得而滅也。臣聞帝堯之世,亦有共驩,及至虞舜在位,咸就誅殛。由此言之,大行太上皇帝在天之靈,固有待於皇上之睿斷也。[28]

前一天嘉慶皇帝貌似泛泛而談的軍營積弊,一下子由千里之外的川、楚、陝邊地,徑直轉到和珅的身上。轉瞬之間,和珅已成罪魁禍首,而且其罪惡之深重,竟然達到了“不减於教匪”的程度;再按照“內賊不除,外賊不可得而滅”的神聖邏輯,和珅也就斷無生理了。不僅如此,奏疏當中“臣聞帝堯之世,亦有共驩,及至虞舜在位,咸就誅殛”這幾句話,政治理論水平實在是高妙,從上古神聖帝王歷史經驗的高度,成功地突破了太上皇尚且停柩在堂就急不可耐地誅戮其首席佐政大臣的道義困境,故史稱王氏“疏語援據經義,大契聖心”。嘉慶皇帝不僅馬上命其“巡淮安及濟寧漕,授直隸永河道”,而且此後一直都是被派充與治河護漕有關的肥差[29],這顯然是對王念孫的回報和獎賞。三個多月以後,在這一年四月舉行的己未科殿試中,王念孫的公子王引之,被嘉慶皇帝欽點探花[30],這裏邊有沒有褒揚他充當急先鋒功績的成分,也十分耐人吟味。同時人陸繼輅嘗謂“嘉慶己未會試最爲得人,然猶有摘取魁卷評語作詩譏諷者”[31],不知王引之高中此科,是否亦屬世人譏諷的對象。

王念孫畫像

儘管史稱王念孫“精熟水利,官工部,著《導河議》上下篇。……任河道十餘載,……所條上河務事,多議行”,但他對實際處理治水事宜,似乎並不十分在行,而且即使是在有關河流水道的議論上,有些說法,也沒有體現出相應的學術造詣。王氏在乾隆年間奉旨參與《欽定河源紀略》的纂修,執筆撰著其中“辨譌”一門[32],面對潘昂霄《河源志》所記都實等人實地考察驗證的星宿海河源,依然頑固堅持所謂黃河重源說,謂河水自羅布諾爾伏流入地,至青海始再噴涌而出[33]。這種荒唐說法,使對河源的認識倒退回西晉以前[34],同時也充分顯示出王念孫竟完全不顧水往低處流的常理。當然,這種說法,亦未必真實代表其學術見識,因爲已有乾隆皇帝欽頒上諭、《御制河源詩》和所謂“河源簡明略語”在先,爲此定好了“調子”[35],作爲“文學侍從之臣”,或許不能不隨聲附和。然而史稱當時“議者或誤指河源所出”,這說明在與事諸臣當中並不是沒有不同主張,及“念孫力辨其誤,議乃定”[36]。若謂王念孫所說,純屬違心之論,那麽,此事便愈加顯現出他曲學求榮的品性,而在當時完全可以提出不同的主張,至少並沒有性命之憂。從另一方面看,提出這種在今天看似不可思議的觀點,對於乾嘉學者來說,也並不十分令人驚奇。蓋黃河重源之說,出自“信史”《史記》中的《大宛列傳》,而且是張騫實際經歷西域諸地之後報告的情况,比西晉以後出現、最終被都實實地考察驗證的星宿海說要早很多,而堅信早出文獻記載的準確性,以至時或出現某種程度的偏頗,是乾嘉學者治學的一項重要特色,故王念孫也完全有可能確是固持此說。不管王念孫心裏到底是怎樣認識這一問題,他終歸沒有相應的能力來應承嘉慶皇帝賞賜的治水肥差。由於他所掌治的永定河河道連續兩次漫溢出事,只好引罪致仕,退出官場。不過,也正因爲如此,王念孫才得以悠游林下,給世人留下了像《讀書雜志》和《廣雅疏證》這樣一些學術名著[37]。

和珅其人固非善類,但其所謂惡行,亦不過通過逢迎高宗皇帝來把持朝政、排斥異己,以及貪贓受賄而已;若論具體施政,尚屬有所作爲,終非大奸大惡之比。直隸布政使吳熊光,爲人亢直不阿,在和珅當政時深遭傾軋排擠。嘉慶皇帝說弘曆甫一升遐而去,吳氏“即專摺瀝陳哀悃,敦勸朕躬,情詞真切”[38],亦即向新天子表示效忠。爲此,嘉慶皇帝在處置和珅之後,曾特地予以召見。吳氏記述當時君臣問答詞語爲:

嘉慶四年,今上親政,滿漢臣工群起攻擊和珅,至比於操、莽。熊光叩謁梓宮,蒙上召見。諭及人言和珅有歹心,熊光奏:“和珅貪縱,罪不容誅。若謂有歹心,臣不敢附和。”上云:“何以見得?”熊光奏:“凡懷不軌者,必先收拾人心。和坤則滿漢幾無一歸附者,即使伊中懷不軌,誰肯從之?”上云:“如此,辦之得無太急?”熊光奏云:“和珅受純皇帝逾格恩施,乃貪縱至此。若不速辦,無識之徒,觀望夤緣,別滋事端。皇上辦得速,是義之盡;收得速,是仁之至。”[39]

從中可以看出,嘉慶皇帝本人,對其如此嚴酷地處置和珅的正當性和合理性,其實也很心虛,自知難以服人。

和珅畫像

正因爲和珅並沒有多少說得清、道得明的罪行,在嘉慶皇帝命人修纂《國史·和珅列傳》時,便出現了如下情形:

(嘉慶)十九年五月,國史館進呈《和珅列傅》,諭曰:“和珅逮問伏法,迄今已越十五年,始將列傳纂進,太覺遲緩。迨詳加披閱,其自乾隆隆三十四年襲官,以至嘉慶四年褫職,三十年間,但將官階履歷挨次編輯,篇幅寥寥。至伊一生事實,全未查載,惟將逮問以後各諭旨,詳加叙述,是何居心,不可問矣。和珅在乾隆年間,由侍衛洊擢大學士,晉封公爵,精明敏捷,原有微勞足錄,是以皇考高宗純皇帝加以厚恩。奈伊貪鄙性成,怙勢營私,狂妄專擅,積有罪愆。朕親政時,是以加以重罰。似此叙載簡略,現距懲辦和珅之時年分未遠,其罪案昭然在人耳目。若傳至數百年後,但據本傳所載,考厥生平,則功罪不明,何以辨賢奸而昭賞罰?國史爲信今傳後之書,事關彰癉,不可不明白宣示。所有承辦《和珅列傳》之纂修官,著查明參奏,交部嚴加議處。”尋查明原纂官顧蒓,因出差將稿本交館,席煜續辦,命將席煜革職審訊。六月,諭曰:“顧蒓原纂《和珅列傳》稿本內本載有事實四條,皆和珅罪狀,仰奉皇考高宗純皇帝飭諭加以譴責者,葛方晉節去三條,席煜節去一條,其居心實不可問。除葛方晉業經身故外,席煜前已革職,着即行押解回籍,交江蘇巡撫張師誠嚴行管束,令其閉門思過,不准外出,並留心稽察,如有怨望詩文,即奏聞將該革員拿問治罪。”[40]

從中可以看出,即使是在和珅被處决多年之後,史臣還是無法給和珅編寫出什麽像樣的罪行,就連在嘉慶皇帝嚴詞督責之下而在傳世《清史列傳》中存留下來的《和珅列傳》當中,依然找不出什麽與其所遭受懲處相匹配的罪惡行徑(可見當時作史,還是有一定規矩),而這正是顒琰心虛膽怯,始終難以自安的一塊心病。

在王念孫等人出面糾彈之後七拼八凑羅織而成的和珅“二十大罪狀”當中,應對白蓮教反叛不力,果然成爲其中一大罪責:“自剿辦教匪以來,皇考盼望軍書,刻縈宵旰,乃和珅於各路軍營遞到奏報,任意耽擱,有心欺弊,以致軍務,日久未竣。”[41]或謂“川楚教匪,尚未殄平,專由和珅誤軍務”[42]。通觀和珅所謂“二十大罪狀”,我們可以看出,雖然嘉慶皇帝指令臣僚極力鍛煉編織,但也實在拿不出其危害大清朝廷的直接事證。譬如,嘉慶詔令中稱當乾隆皇帝决定公示册立永琰(顒琰)爲皇太子而尚未宣布之時,和珅“即在御前,先遞如意,漏泄機密,居然以擁戴爲功,其大罪一”,這第一大罪就顯得非常勉强。這與顒琰剛一即位和珅就“以政令奏請皇旨”一樣[43],本來是在向嘉慶帝表示恭謹的姿態。又如,其謂“昨冬皇考力疾批章,批諭字畫,間有未真之處,輒和珅膽敢口稱‘不如撕去’,竟另行擬旨,其大罪七”[44],這在今天看來,更會讓人覺得太過搞笑。相比之下,所謂貽誤剿匪軍機,倒還像是一條最能說得過去的罪過。

事實上,嘉慶皇帝也正是把這一點,作爲整治和珅的主要着力點。或許有人以爲,和珅貪財納賄過甚,此亦罪有應得。其實和珅受賄的實際情况,絕不像世人渲染得那樣嚴重。觀清末流傳於世的“和珅供詞”,不僅沒有招供出來什麽拿得上檯面的罪過,而且和珅所供貪瀆的財物,也“與世傳籍沒清單多寡懸殊”[45],可知清廷正式公佈的查抄清單,一定含有大量編造的成份。而且如上所述,嘉慶皇帝從一開始,就是想從貽誤剿除白蓮教徒反叛的軍機這一點入手將其治罪,其下手如此之快,亦顯示出他已經處心積慮,爲此籌劃很長一段時間。假若貪贓枉法,確如傳說那般嚴重,是一個更有說服力的理由,何不從一開始,就直接以此定罪,置其於死地?再說和珅所謂貪污問題,本來是有特殊因緣,牟潤孫早已研究指出,和珅之貪黷,實乃源於乾隆帝弘曆向各省督撫强索錢財,亦即秘密納銀贖罪,而這些秘密收取的銀兩和帳目,都是由和珅一手經辦,自然難免上下其手[46]。更準確地說,和珅這種貪污,不過是弘曆命他君臣合夥作賊,在得手之後,分取自己應得的那頗爲有限的一小部分贓款而已。

在查抄和珅家産之後,有人奏云“和珅財産甚多,斷不止查出之數,必有埋藏寄頓侵蝕挪移等項情弊,刑部查審時,司員等意存含混,應請密派大臣研訊追究”,嘉慶皇帝不以爲然,並明確宣稱:

和珅任事日久,專擅蒙蔽,以致下情不能上達,若不立除元凶,無以肅清庶政,整飭官方。……朕所以辦理和珅者,原因其蠹國病民,專擅狂悖,和珅一日不除,則綱紀一日不肅。……向來治罪之員,多有應行查抄者,况和珅獲罪重大,焉有不抄籍之理?自古有籍沒之例,所以懲戒貪黷,初不計多寡而事株連。在朕方以辦理此案爲日已久,已覺過當,是以諭令速結,不爲已甚。而無識之徒,鰓鰓計較和珅財産,不惟不知政體,實太不知仰體朕之本意矣。……况連日閱查抄物件,即隨時頒賜者,亦復不少耶?……嗣後大小臣工,不得再以和珅資産,妄行瀆奏。[47]

其實早在賜令和珅自盡之後,嘉慶皇帝就曾明確宣布:“朕所以重治和珅之罪者,實爲其貽誤軍國重務,而種種貪黷營私,猶其罪之小者,是以立即辦理,刻不容貸。此外初不肯別有株連,惟在儆戒將來,不復追咎既往。凡大小臣工,無庸心存疑懼。”[48]顒琰出此“不肯別有株連”之語,奧秘就在於牽涉督撫重臣過多,震動太大,不利於穩定朝政,而若深究罪魁禍首,又必定要歸咎於故去的太上皇帝。當時入清的朝鮮使臣,親歷此番政治清洗,回國後報告說:“自有此詔,平日之趨附和珅者,始無疑懼之心云。”[49]這些記載,已經充分顯示出來,若是僅論其所貪瀆財物而做出如此嚴厲的處置,並不足以使人信服,甚至還會造成比較普遍的恐慌。這就愈加說明白蓮教暴動久剿未滅,是嘉慶皇帝藉以除掉和珅最重要的口實,而在這表面原因之下的實質性目的,不過是想威福自作,乾綱獨斷,擺脫和珅對朝政的控制而已。

至於嘉慶皇帝在發動科道官舉發和珅罪過時講到的“將用人行政,興利除弊,有裨實政者,各抒誠悃,據實敷陳,佐朕不逮,用副集思廣益至意”云云這些門面話,更是萬萬當不得真。就在嘉慶四年八月,翰林院編修洪亮吉於時政稍有針砭,大旨不過謂“聖躬宜勤政遠佞”而當時“用人行政尚未盡改”而已,竟被望風承旨的官員處以“大不敬”之罪,擬定立决斬首。雖說皇恩浩蕩,免却一死,却依舊被革職罷官,遠遣伊犁,“嚴加管束”,而且在其未至戍所之先,被嘉慶新政之威懾服的伊犁將軍,趕緊諂媚上奏,云“該員如蹈故轍,當一面正法,一面入奏”,處境依然險惡如是。足見顒琰的維新之政,與故去的太上皇弘曆及其寵臣和珅,並沒有實質性差別。有意思的是,嘉慶皇帝對洪亮吉此案相關公牘曾加有硃批云:“此等迂腐之人,不必與之計較。”[50]這句話正道破了當初他講的那些道貌岸然的詞句,不過是用以整治和珅的幌子而已,王念孫應命陳奏的白蓮教事更不例外。

二、嚴如熤之入仕與

《三省邊防備覽》

等書的産生

(略)

三、《三省山內道路考》的內容

及其價值

(略)

[1]清魏源《魏源集》(北京,中華書局,1983)之《陝西按察使贈布政使嚴公神道碑銘》(案此稿乃魏源代宰相湯文釗撰),頁323—324。

[2]清嚴如熤《三省山內風土雜識》(清嘉慶間原刻本),頁16a。

[3]清嚴如熤《三省邊防備覽》(揚州,江蘇廣陵古籍刻印社,1991,影印清道光庚寅來鹿堂重刻本)卷一二《策略》,頁21a—21b。

[4]清嚴如熤《三省邊防備覽》卷一二《策略》,頁19a,頁21b,頁25b。

[5]清李恒輯《國朝耆獻類徵初編》(臺北,明文書局,1985,《清代傳記叢刊》影印清光緒刻本)卷一九五《疆臣·嚴如熤傳》,頁18a。清錢儀吉《碑傳集》(北京,中華書局,1993)卷末下《集外文》之陶澍撰《誥授通議大夫陝西按察使司按察使晉贈通奉大夫布政使銜嚴公如熤墓志銘》,頁4703—4708。清嚴如熤《苗防備覽》(約清嘉慶道光間刻本)卷首嚴氏自撰《苗防備覽引》,頁1a。

[6]清劉錦藻《皇朝續文獻通考》(杭州,浙江古籍出版社,1988,重印商務印書館《十通》本)卷八八《選舉考》五《孝廉方正》,頁8469。

[7]清嚴如熤《樂園文鈔》(清道光間刊本)卷六《察吏安民興廉舉孝策》,頁1a。清賀長齡《皇朝經世文編》(北京,中華書局,1992,影印清光緒十二思補樓重刻本)卷首《姓名總目》一《專集》,頁25。清張應昌《清詩鐸》(北京,中華書局,1960)卷首《詩人名氏爵里著作目》,頁13。清戴肇辰《學仕錄》(清同治六年刻本)卷一二《嚴如熤》,頁1a。清郭昆燾《雲臥山莊詩集》(清光緒十一年郭氏岵瞻堂刻本)卷三《奉簡羅羅山澤南》,頁7a。

[8]清官修《皇清奏議》(揚州,江蘇廣陵古籍刻印社,1993,重印滿洲康德三年寫錄影印本)卷三三勵宗萬《慎舉孝廉方正疏》(乾隆元年),頁12b。

[9]清劉錦藻《皇朝續文獻通考》卷八八《選舉考》五《孝廉方正》,頁8469。

[10]清薛福成《庸庵文外編》(清光緒十九年刻《庸庵全集》本)卷一《選舉論中》,頁4b。清官修《欽定吏部銓選漢官則例》(清光緒十二年刻本)卷四《除授·孝廉方正》,頁95b。

[11]清李慈銘《越縵堂文集》(上海,上海古籍出版社,2008,《越縵堂詩文集》本)卷八《訓導連君傳》,頁937。

[12]清官修《欽定科場條例》(清咸豐刻本)卷四《雜項人員科舉》,頁42a。

[13]清樊增祥《樊山集》(清光緒二十年渭南縣署刻本)卷二四《文乙集·重修湖北通志商例》,頁68b。

[14]清孫星衍《岱南閣集》(上海,商務印書館,1937,《叢書集成》初編排印孫氏《岱南閣叢書》本)卷一《舉孝廉方正議》,頁4—5。清陳康祺《郎潜紀聞三筆》(北京,中華書局,1984)卷一“王麟瑞無愧爲孝廉方正”條,頁666。清官修《欽定吏部銓選漢官則例》卷四《除授·孝廉方正》,頁97a。

[15]清錢儀吉《碑傳集》卷末下《集外文》之陶澍撰《誥授通議大夫陝西按察使司按察使晉贈通奉大夫布政使銜嚴公如熤墓志銘》,頁4703—4708。

[16]清魏源《魏源集》之《陝西按察使贈布政使嚴公神道碑銘》,頁325。

[17]清陸心源《儀顧堂集》(清光緒戊戌刻本)卷二《國朝薦舉得人考》,頁10a—10b。

[18]清郭昆燾《雲臥山莊詩集》卷三《奉簡羅羅山澤南》,頁7a。

[19]清官修《仁宗睿皇帝實錄》(北京,中華書局,1986,影印清宮寫本)卷一嘉慶元年正月戊申,頁29169。

[20]吳晗輯《朝鮮李朝實錄中的中國史料》(北京,中華書局,1980)下編卷一二正宗大王二十年二月乙未,頁4912。

[21]《漢書》(北京,中華書局,1962)卷六七《梅福傳》,頁2922。

[22]朝鮮李朝官修《正宗大王實錄》(京城,帝國大學法文學部,1932,影印《李朝實錄》之太白本)卷五一正宗大王二十年三月庚申,頁21a。參據孟森《明清史講義》(北京,中華書局,1981)第四章第一節《內禪》,頁570—572。

[23]清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷三七嘉慶四年正月癸亥,頁29511—29512。

[24]孟森《明清史講義》第四章第一節《內禪》,頁572。

[25]吳晗輯《朝鮮李朝實錄中的中國史料》下編卷一二正宗大王二十三年二月戊子,頁4979—4980。清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷三七嘉慶四年正月壬戌,頁29509。

[26]清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷三七嘉慶四年正月甲子,頁29514。

[27]佚名編《清史列傳》(北京,中華書局,1987)卷六八《儒林傳》下一《王念孫傳》,頁5534。

[28]清王念孫《王石臞先生遺文》(民國十四年上虞羅氏鉛字排印《高郵王氏遺書》本)卷一《敬陳剿賊事宜折》,頁1b—2a。

[29]佚名編《清史列傳》卷六八《儒林傳》下一《王念孫傳》,頁5534。

[30]清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷四三嘉慶四年四月癸丑,頁29620。

[31]清陸繼輅《合肥學舍札記》(清光緒四年興國州署刻本)卷三“打油詩不足憑”條,頁3a。

[32]佚名編《清史列傳》卷六八《儒林傳》下一《王念孫傳》,頁5534。

[33]清官修《欽定河源紀略》(北平,故宮博物院圖書館,民國二十年影印清乾隆武英殿刻本)卷二三《辨譌》四“潘昂霄《河源志》”條,頁5a—8b。

[34]案顧祖禹在清初已經明確講述說,自從都實率人實地考察之後,河源伏流重源的說法“今不待辨而知其謬矣”。說見所著《讀史方輿紀要》(北京,中華書局,2005)卷一二五《川瀆異同》二《大河》上,頁5380—5382。

[35]清官修《欽定河源紀略》卷首《上諭》,頁1a—4a,又《御制河源詩》,頁1a—3a,《御制河源簡明略語》,頁1a—1b。

[36]佚名編《清史列傳》卷六八《儒林傳》下一《王念孫傳》,頁5534。

[37]佚名編《清史列傳》卷六八《儒林傳》下一《王念孫傳》,頁5534—5535。

[38]清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷三七嘉慶四年正月壬申,頁29523。

[39]清吳熊光《伊江筆錄》(清光緒間廣雅書局刊本)卷下,頁17a—17b。

[40]佚名編《清史列傳》卷三五《大臣傳》次編十《和珅傳》,頁2702—2703。

[41]清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷三七嘉慶四年正月甲戌,頁29526。

[42]吳晗輯《朝鮮李朝實錄中的中國史料》下編卷一二正宗大王二十三年七月丙辰,頁4988。

[43]吳晗輯《朝鮮李朝實錄中的中國史料》下編卷一二正宗大王二十三年三月戊子,頁4982。

[44]清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷三七嘉慶四年正月甲戌,頁29526—29528。

[45]李孟符《春冰室野乘》(太原,山西古籍出版社,1995,《民國筆記小說大觀》第一輯本)二四“和珅供詞”條,頁31—35。

[46]牟潤孫《論乾隆時期的貪污》,原刊《大公報在港復刊三十周年紀念文集》,此據作者文集《注史齋叢稿》(北京,中華書局,1987),頁445—462。

[47]清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷四三嘉慶四年四月癸丑,頁29621—29622。

[48]清官修《仁宗睿皇帝實錄》卷三八嘉慶四年正月戊寅,頁29532—29533。

[49]吳晗輯《朝鮮李朝實錄中的中國史料》下編卷一二正宗大王二十三年三月戊子,頁4982。

[50]清錢儀吉《碑傳集》卷五一《翰詹》下之下趙懷玉撰《奉直大夫翰林院編修洪君亮吉墓志銘》,又同卷謝階樹撰《洪稚存先生傳》、惲敬撰《前翰林院編修洪君遺事述》,頁1448—1461。清洪亮吉《遣戍伊犁日記》(清光緒三年洪氏授經堂重刻本),頁1a—1b。