曾经,那封“世界那么大,我想去看看”的辞职信火爆全网,年轻气盛的北漂青年选择裸辞与体制对抗,但美国的华人科技高管作为理智和精英的化身,仿佛和“裸辞”没有什么关系。

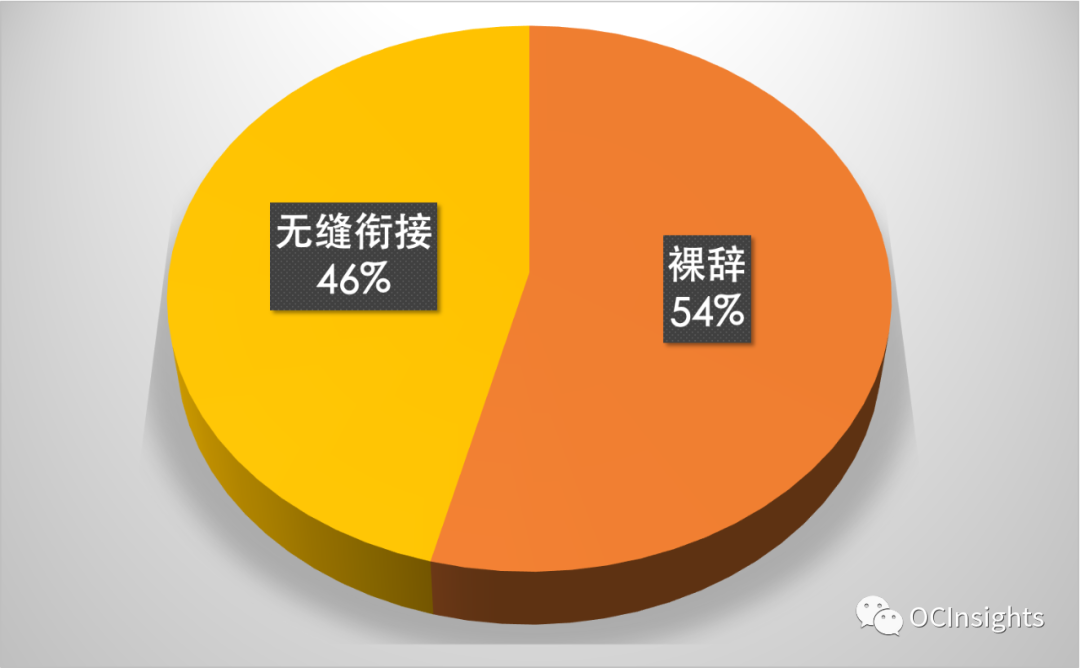

然而,数据却告诉我们,从大厂离职之后,这些前科技高管们平均在4个月之后才入职下一份工作;有

54%

的人选择裸辞。

停下来是为了思考前进的意义和方向,那么他们谨慎选择的答案又是什么呢?

一家科技公司的哪个因素最吸引人才?是只有想不到没有给不了的员工福利,还是巨大的增长潜力和留给员工的个人发挥空间?相信每个人心中都有不同的答案和优先级。硅谷不是宇宙的尽头,大厂也不是硅谷的尽头。

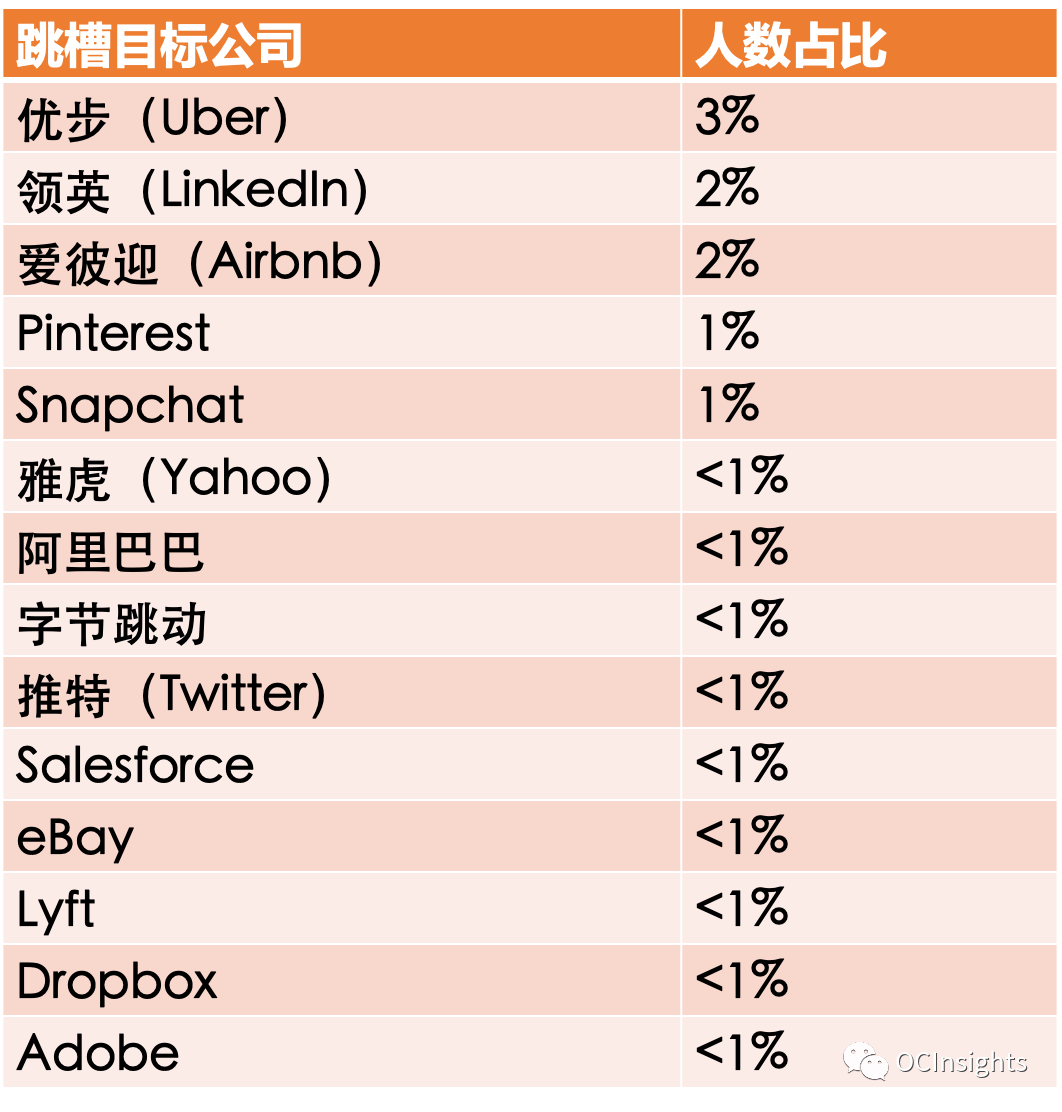

我们发现,5,000名前大厂高管的跳槽目标公司还是相对分散的,哪怕是吸引人数最多的Uber,也仅占了总人数的

3%

。其他的热门跳槽选项还有领英、Airbnb、Pinterest、Snapchat,以及许许多多你或许从没有听说过的科技独角兽。

一名加入美国版小红书、图片社交网站Pinterest的工程师表示,

自己喜欢这家公司快速迭代摩擦的感觉,他享受和年轻人一起保持快速学习的能力。

而Pinterest的创始人Silbermann正是一位前谷歌人,身为80后的他在从耶鲁毕业之后加入了谷歌的在线广告部门,但很快就对谷歌失望,他不被允许去做自己感兴趣的项目,于是辞职创业,和前Facebook的产品设计师Evan Sharp携手打造出了今天的Pinterest。

或许,离开大厂加入潜力股的工程师们,也在这些创始人的身上找到了共鸣吧。

在美国科技公司做到高管级别的华人,大多已经不需要再关心签证和身份问题,但他们也切切实实地面对着自己的选择:面前是大厂里有限的晋升空间、专属于亚裔的竹子天花板,身后是父母的养老和子女的教育问题,还有中国日益沸腾的科技行业和资本市场。

在我们分析的5,000名前科技高管中,

8.2%

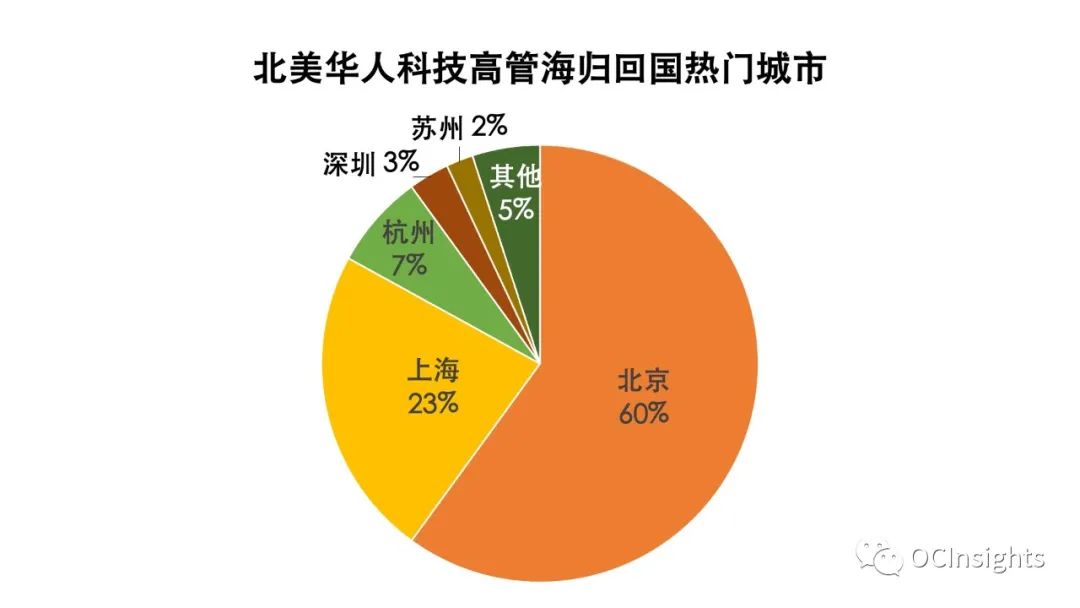

的人选择了回国。我们先来看看,哪些城市对海归最具有吸引力呢?互联网公司云集的

首都

北京

占领了绝对性的优势(60%)

,

上海不出意料地成为了第二名(23%)

,跟在后面的是阿里和网易总部所在地

杭州(7%)

和腾讯总部所在地

深圳(3%)

,而吸引了微软、思科等外企广设研发中心的

苏州(2%)

则异军突起成为第五名。

在海归大军中,1/3的人选择了创业,2/3的人选择加入了正在招兵买马的科技公司。鉴于下个星期我们会专门出一期

创业篇

,今天就来重点讲一讲回国的入职分析吧。

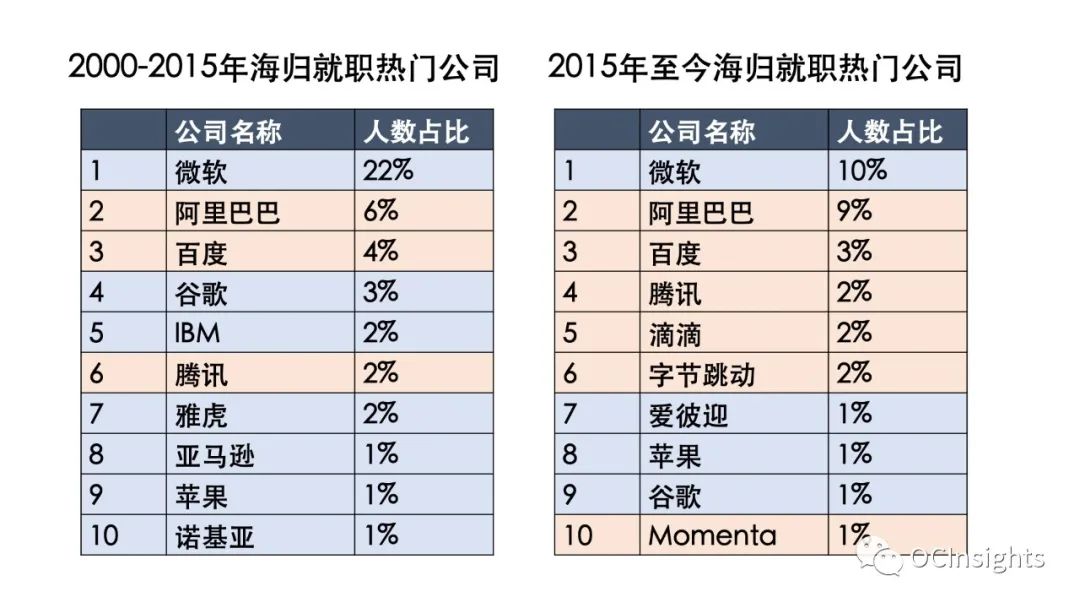

我们发现,在2015年以前,进入外企是海归们的首选:进入微软、谷歌、IBM在中国分部的海归占了总数的

四分之三。

然而到了2015年以后,这个比例发生了戏剧性的变化——

超过80%

的海归选择了以阿里、百度、腾讯、滴滴、字节为首的中国本土互联网企业,仅有20%不到的海归回到微软、苹果和谷歌等外资科技企业在中国的分部。

转变的背后除了近年来飞速发展的中国互联网产业,也让我想到一位前谷歌工程师将如今的

硅谷形容为一列越走越慢的火车,而今天的中国科技圈却让他找到了多年前硅谷的感觉

:每年都会有新的明星公司,每个月都会有激动人心的新产品,甚至每天都能感受到活力。或许,这正是海归们回国的初衷之一。