0

1

“一个为庆祝春天举办的祭典”

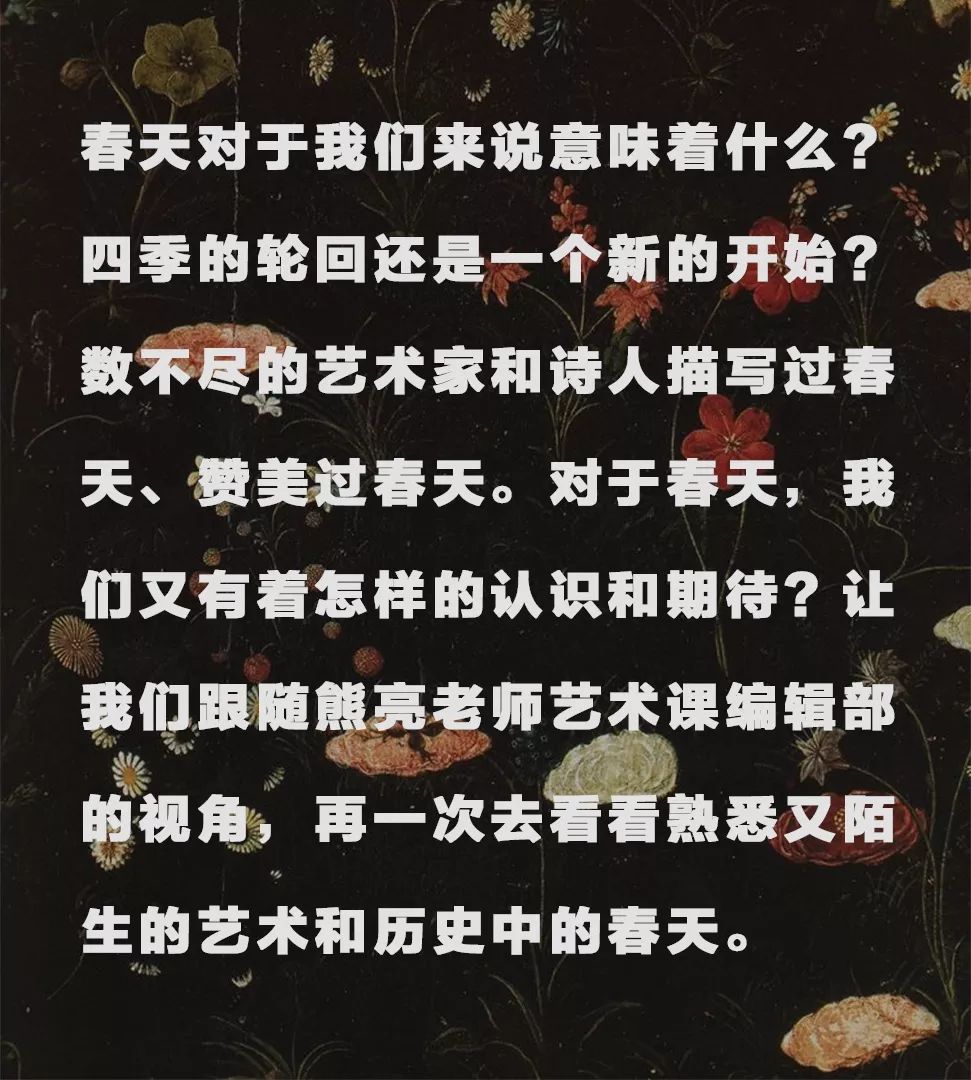

文艺复兴时期的艺术家波提切利曾描绘过这样一幅景象:在鲜花盛开的大地上,女神们在庆祝春天的到来。

波提切利《春》1482 乌菲齐美术馆藏

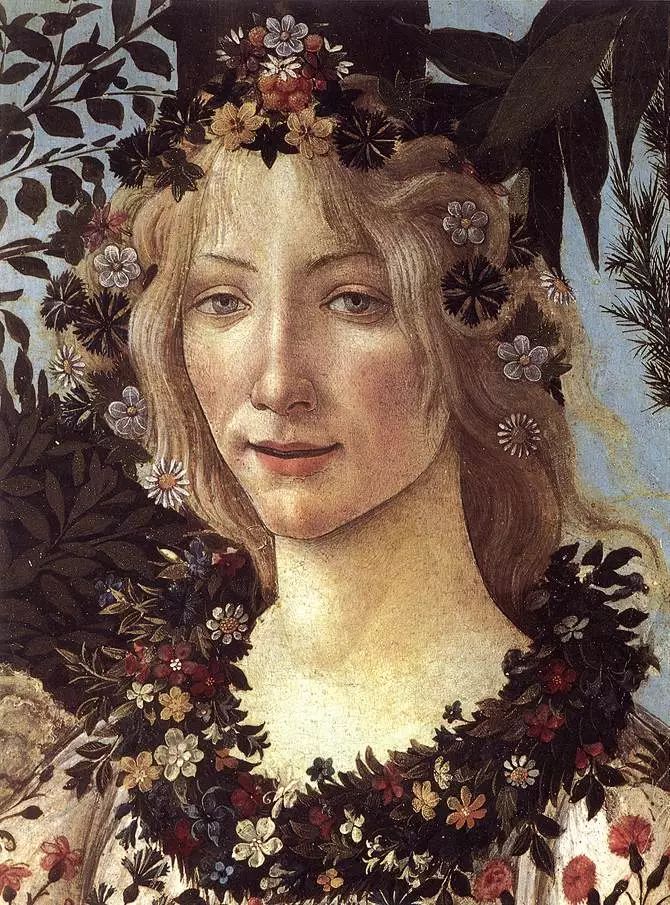

画面上,美惠三女神身披轻纱翩翩起舞,西风神象征着带来温暖的风,神使墨丘利正要把春的讯息带到世界各地,而一位身着连衣长裙的女神正缓步向我们走来,她捧着一篮玫瑰,要将它们撒向空中,她就是花之女神

芙罗拉

。她走过的土地会即刻绽放花朵,女神出现的地方,都是那么的唯美和迷人。

画家用惊喜的笔触刻画出女神们随风扬起的金色长发,还有她们披在身上的曼妙轻纱和柔光照射下的肌肤;这幅画处处都极为仔细,女神纱裙上的纹路,草地上的

每种花朵据说都有其对应的现实原型

。

波提切利展示了一场浪漫的典礼,而这也是西方自古以来的传统,即为庆祝春天而举办的祭典。

在遥远的古代人看来,万物复苏的春天是神圣的

,而春天的神明们也多了一丝温情,不像冬日的众神们那般严肃。

而谁又能拒绝绽放的鲜花呢?据说早在公元前古罗马的人们就为芙罗拉修建了神殿,在四月里有专为女神准备的庆典,女孩和男孩们头戴鲜花身着正装,用花瓣铺满神殿的地板。芙罗拉的祭奠上会有鲜花与美酒,一名少女将在庆典上起舞,以表示对这位神灵最高的敬意。

庞贝的花神壁画 公园1世纪

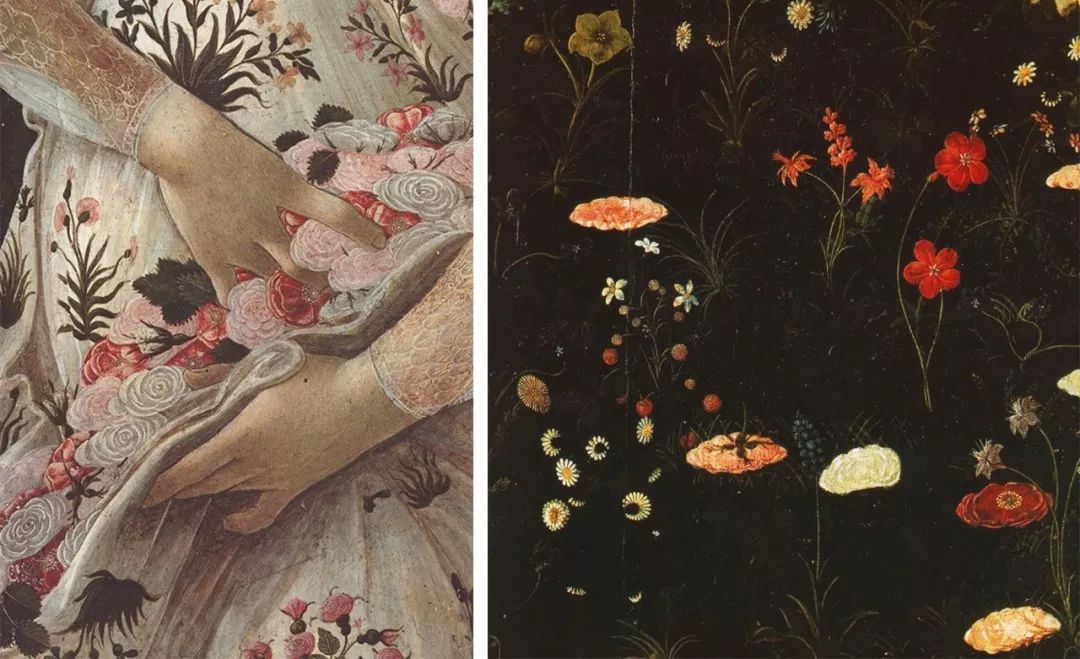

当芙罗拉的纱裙在风中扬起,将鲜花洒向空中时,空气中传来一阵美妙的音乐。那正是祭典上的奏乐声——俄罗斯作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基从这个风俗中得到了绝妙的灵感,挥笔写下跨世纪的巨作《春之祭》,

用音乐的方式来表现原始庆祝仪式中狂野又神圣的氛围

。第一次夜间演出时这部独特的舞剧便引起了轩然大波。斯特拉文斯基一反常态地在音调、韵律和节奏上大加创新,以一种全新的方式来歌颂芙罗拉这位神明。

《春之祭》里在乐符中起舞的少女

0

2

“春天总是在不经意的时候绽放”

就像《春之祭》中的少女用舞蹈来赞美春天的到来,那么春天究竟是什么时候来到的呢?

当曾经肆虐的西北风变成“吹面不寒杨柳风”,冰封的河流又开始流动,过冬的候鸟回到它们的故乡,

是什么让人意识到春天的到来?

是眼睛吗?先看见抽出嫩芽的枝条,看见飞鸟从头顶掠过,明媚的阳光普照大地?其实早在眼睛看到之前,鼻子就已经透露了春天到来的喜讯——当沁人心脾的花香萦绕在鼻尖时,人们才意识到春天早在双眼之前来到了鼻尖。

“春天怎么能没有花呢?”

克里姆特《花园》 1907 私人收藏

一年之计在于春,春天是美好的开端,蕴含了人们幸福的祝愿。

在古老的东方文化中,迎春花当仁不让地成了报春使者。这种可爱的小黄花是班上最积极的同学,当人们看见它时,就切身体会到“春天到啦”。宋代诗人董嗣杲曾写下《迎春花》一诗:“破寒乘暖迓东皇,簇定刚条烂熳黄。野艳飘摇金誉嫩,露丛勾引蜜蜂狂”来表扬迎春花。

每一年都很积极的迎春花同学

而庆祝春天的典礼上也少不了鲜花的出席。在西方,樱草也被称作“报春花”(primula),这种小花在簇拥的花序中远看就像一团团的毛球,因为总是第一个开放,也被起了这样一个外号。

挤成绒球的报春花

美丽而娇嫩的花朵总能唤醒人们对美最纯真的期待和赞赏,人们会把最美好的事物献给神,而花就是其中之一

。不同的花朵被赋予了不同的品格,比如玫瑰,它柔软的花瓣下的茎上长着扎手的刺,也因此成为了圣经中一种隐喻含义极深的花朵。玫瑰的刺暗喻了耶稣必将面临上十字架的命运,而圣母的心也因此有如被玫瑰刺伤般悲伤。

在以《圣经》为主题创作的绘画中,圣母常身处玫瑰园,许多画家曾画过这一主题,波提切利就是其中一位。波提切利的作品风格别具一格,与文艺复兴盛期的画家相比,他的作品有种女性化的美感。画中人总是略微低垂着,侧过脸,总是恬静又略带忧郁的神色。在《圣母子》里,年轻的圣母怀抱还是婴儿的耶稣,垂下的眼睫中满是恬然的神色。

即使这是一张宗教画,我们也能感到母亲对孩子深沉的爱

。

波提切利《圣母·圣子与圣约翰》 1470 卢浮宫藏

在残酷的玫瑰之余波提切利也创作了一幅以百合为背景的作品。

白色的的百合意喻着圣母的,还有她善良又坚决的内心

。而在很多圣徒创说中,女性的圣徒们怀抱信仰之心走向审判,后世的人们为她们献上了花以赞美这非凡的勇气与决心。

波提切利《圣母子与唱诗天使》

1477 柏林国家美术馆藏

0

3

“美好之物都会随风而逝”

花朵同时也提醒人们美丽之物多半是短暂而脆弱的。春天这个百花盛开的季节过后便是夏季的燥热与秋季的丰收,接着就是沉寂的寒冬。

人们习惯用季节变化的规律来形容人生,因此也会将花与人联系在一起

。

自古以来,美人总与花相伴。而在洛可可时期,对女性的赞美与推崇达到了巅峰,就连宫殿的配色都放弃了传统红蓝金等颜色,而采用了更柔美的马卡龙色,建筑构架也精巧而富有曲线感。服装也被设计得更复杂,层层叠叠的皱褶好似花瓣般好衬托出女性娇嫩的美。

布歇《蓬巴杜夫人》

1756 古代绘画陈列馆

在法国宫廷画家布歇的笔下,美丽的蓬巴杜夫人总是雍容华贵地面对镜头,她被玫瑰所包围,华丽的宫裙上装饰着几百朵粉色的丝质的玫瑰,在绿丝绒质地的裙服上的人造花朵宛如在草地上盛开的花丛。被围绕在这座花园中的蓬巴杜夫人甜美地微笑着,画家抓住了她放下书本的一瞬间,画下了这依偎在华服上的美人。

蓬巴杜夫人的花销之大据说曾引起很多官员的不满,这样一件华裙需要的人工和材料必然不菲。而另一位法国宫廷中的贵妇,也就是法兰西的皇后玛丽·安托瓦内特也热爱着这些美丽的服饰与花朵,令人唏嘘的是,在法国大革命的浪潮中这朵风中飘摇的玫瑰最终还是走上了断头台,结束了她短暂的一生。

左 | 布歇《离去之前的蓬巴杜夫人》

1750 私人收藏

右 | 勒布伦夫人《玛丽安托瓦内特皇后》

1783 凡尔赛宫藏

也正是花朵的美好有时太过短暂,就像对待所有转瞬即逝的美丽之物一般,画家们渴望把它们留在画面之上

。而有时,花也带上了些许哲学的意味,在有些画作中,它们像彩色的沙漏一样,定格在某个瞬间,时时刻刻提醒人们时光的流逝与生命的珍贵。

在十七至十八世纪的弗兰德斯静物题材的作品十分流行,而花卉题材在其中也占据了一席之地。论刻画静物精密逼真之程度,弗兰德斯静物画家当属世界一流。哪怕是一片叶子背后的脉络,又或者是百合花蕊上的粉末都会被仔仔细细地画出来。但如果多看几眼就会发现其中的蹊跷之处。花瓶中的花并非是同一个时节的花朵,而趴在花瓣上的除了蜜蜂还有苍蝇和蠕虫。

百合花瓣的边缘已经卷起,玫瑰的叶片已经泛黄,

原本精美的画作传递的却是严肃而发人深省的哲理:所有美丽之物都会消逝在时光中,珍惜时间吧

。

上 |

布莱《花朵》

1674 私人收藏

下 | 杨·凡·胡斯《花瓶中的花朵》

1730 私人收藏

明媚的春光和花期般短暂,但春天也是郊游的最好时机。

和煦的阳光、拂面的微风、一切生物都在彼此生长

。也难怪印象派的画家们如此痴迷于刻画郊游中的人与景。人们在工作学习的闲暇之余唤上三五好友,一起出门感受美好春光,悠闲地享受生活,这就是印象派画家们最喜爱的主题了。

印象派画家莫奈本人就是个特别喜爱郊游的人,当然也不会放过描绘花朵与喜爱它们的人们。

在画家眼中,每一片花瓣都有它独特的色彩,每一秒的日光在那片花瓣上留下的色彩也是不一样的

。他也曾饱含爱意地画下花丛中自己的妻子和孩子,时至今日,我们仍能从那幅作品中感受到春日那悠闲,慵懒的气氛与甜蜜的爱意。

上 | 莫奈《花园中的女子》

1867 冬宫博物馆藏

下 | 莫奈《打阳伞的女子与孩子》

1875 华盛顿国家美术馆藏

0

4

“春天是一种状态”

中国是花的国度,是热爱春天的民族。五日为一候,三候为一个节气,从小寒到谷雨这个八个节气里共有二十四候,每候都有某种花卉绽蕾开放。风应着花期而来,因此叫信。

耕种时期的人们每天面对着大自然,每种花的绽放对于那时的我们来说,是一种笃定,也是一次庆典。这样小小的事总能够激起我们心中巨大的美好和期待

,二十四番花信风过后,便是立夏。东方的先民们当然也有为百花、花神庆祝的节日,“花朝节”在春秋时期《陶朱公书》便有记载,一般于农历二月初二、二月十二或二月十五举行。

在2019年3月18日(乙亥年二月初二)的今天,我们或许无法想象几百年前的人们对于这样的日子怀抱了多少欣喜。 “百花生日是良辰,未到花朝一半春;万紫千红披锦绣,尚劳点缀贺花神”,这是旧时江南民间庆贺百花生日风俗盛况的写照,

而风俗各地不一,

东北

要为花神设置神位,用素馔祭之;

开封

是举行民间的“扑蝶会”;在

洛阳

,不管是达官贵人,还是市井百姓,在花朝节这一天都要到龙门石窟等处游玩,挑食野菜,品尝时鲜;

商丘

人更注重天象与丰收的关系,以花朝日之阴晴,占卜全年小麦与果菜的丰收;在

苏州

,人们要在虎丘花神庙前宰杀牲畜,祭祀花神;明清时的

北京

,花农一般多住在右安门外南边草桥和丰台一带。据明人刘侗《帝京景略》载:“右安门外南十里桥,方十里,皆泉也……,土以泉,故宜花,居人遂花为业。都人卖花担,每辰千百,散入都门、入春而梅、而山茶、而水仙、而探春。中春而桃李、而海棠。春老而牡丹、而芍药、而孪枝……”,这些描述记载了旧时北京地区种花业及花卉商业的一些情况。在花朝节这天,北京的“幽人雅士,赋诗唱和,并出郊外各名园赏花。”

“像三月的风扑击明亮的草垛,春天在每个夜晚数她的花朵”——顾城

春日如此美好,也难怪孔子问到各弟子最想干的事时曾点会回答“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”。与几个人穿着春天的新衣服,在小河中游泳,唱着歌儿回来,这是一幅多么惬意的景象啊。

理想中的“自然”可能是一种状态,在天地间悠然自得的状态。

时不我待,趁着大好春光,去体验活脱脱的生命吧!

本文由熊亮老师艺术课编辑部原创,如转载请先联系

撰 文:

余木匀

策划主编: