若把“量体”看做产品,我们同样需要对它设置目标、实施并复查,才能保证“量体”这个产品的合格率。

不少关于量体的资料这样介绍:

量体前要注意聆听客户需求,注意客户衣着薄厚、体型特点,要求被测量者如何站立,以及针对不同品类服装,需要测量的部位和具体的测量手法等等。

这段话给人的感觉,像是把量体当成了整个定制“流水线”上的一环。如此,很容易让新手量体师误以为:量体只需用皮尺把数据比量出来,把数据交给工厂就跟自己没关系了,衣服若做不好,全是工厂的错,这样理解太过片面。

大多数与量体相关的资料,都只提供正确的量体顺序、位置或手法。这让很多新手量体师,在量体过程中,想到哪量到哪,一不小心漏掉了,通过看单子再补量一下,不仅让客户感觉技术太生疏,而且缺乏严密的逻辑性和专业性。

如果我们把“量体”看作一个独立产品,想做好这个产品:

首先,需要确定清晰的终极目标;其次,借助工具进行有意识、有逻辑、有计划的操作流程;最后,还需要对量体成果,进行反复校验,才算是彻底完成“量体”这个产品。

根据上述逻辑,为保证“

量体

”这个“

产品

”的合格率,量体师最好能按照“

终极目标前置、计划性量体、校验结果

”这样的顺序为客户提供服务:

之所以谓之“终极目标前置”,而不是“预设终极目标”,是因为量体过程中,每一次对局部的测量,都有一个小目标,整套量体动作下来,是为了

完成一

个大的终极目标,那就是做出

令客户满意的定制服装

。

终极目标的设置后,再根据客户所做服装的品类、体型、衣着薄厚的不同,而针对性量体。

或许有人疑惑这不还是开篇那段话吗?这两者是有区别的,开篇是先了解各类需求后量体,这里强调的是,先对结果有了明确的预期,才去关注这些内容。

比如:明确了客户的终极目标是做一件西装(

而非其他服装类型

),才会去观察客户的年龄约在50岁上下,体型微胖,身上穿毛衣等细节,才需要问客户对衣长的想法,对衣身肥瘦的想法,以及对里面是否套毛衣穿着西装的想法,才能制定接下来的量体计划。

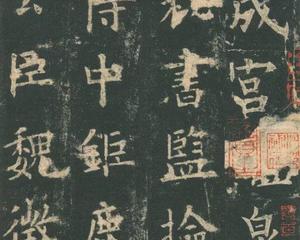

所谓“计划性量体”,指的是在量体前,应该要做到苏轼所说的:“画竹,必先成竹于胸”

。

量之前可先围绕客户转一圈,一面让他移步镜前

调整站姿,

一面观察客户的体型整体特征和局部特征,同时,在头脑中构思整个量体流程和特殊部位的量体注意事项。

在头脑中对量体顺序的设计,以操作顺畅为最佳,此处的顺畅,指的是量体过程中不要一直围着客户转圈,一会前一会后,尽量站在一个位置,就把该位置上能量的数据全都量完,特殊部位则需要一边测量,一边与客户进行言语上的确认,如裤腰高低、衣服长短等,甚至需要借助特殊工具,如肩斜尺等。

关于量体的手法,内参以前也发布过不少,感兴趣的可以点文章后面的连接查看往期文章。此时的动作虽表现为量体,不过在意念中仍不要忘记上面第一点所提的终极目标,始终在头脑中想着客户穿上定制衣服后,衣服该有的样子。