突然间,「碎片化学习」这个词成为争论的焦点。

对于这个话题,我的观点特别简单直接,如标题所示:

在碎片化的时代,不碎片化学习,你还想咋样?

如果你只是关心这个争论,可以看到此为此。当然,下面可能还有几个可能跟常规认知不同的观点。

我能理解反对碎片化学习的观点。但是,既然我们多数人已经离开了学校,怎么可能再回到学校完整时间学习?

举个例子,要系统的学习商业知识,2年制的 MBA 教育是比较有效的。但是,对于有多年实践与管理经验的管理者来说,他们可能回到学校完整上两年的课程吗?

针对他们的 EMBA 教育,不也是每两个月花两三天时间学习吗?这其实也是一种碎片化的学习,只不过,它在完整学习和碎片化之间,略接近完整这个部分。

借着这个话题,说说我对碎片化学习的看法。

1

建立自己的知识体系

在《付费:互联网知识经济兴起》这本书里,我提出了一个观点,我认为,知识消费者,最重要的是建立自己的知识体系。

这个知识体系有两个层次的含义:

第一,是个人完整的知识体系。具体地说,就是了解我们的知识基础,扩展我们的知识疆域,并最终形成自己的几个知识支柱。

第二,是在学习一个新领域时,我们的首要责任是,了解这个的基础框架。有了这个基础框架,我们就能通过碎片化的时间快速学习,通过实践进行学习,进行反思,对某些关键点进行深度学习。

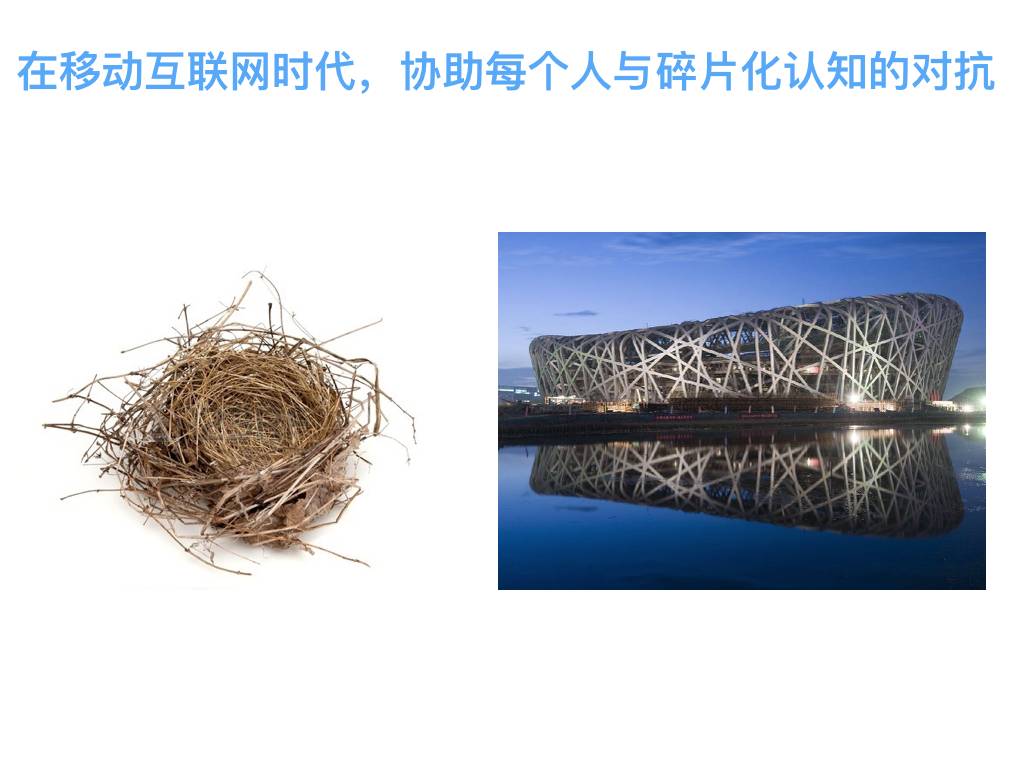

我特别喜欢下面这张图,只有人类有构建结构的能力,有了结构,我们可以逐渐地补充,建立起鸟巢体育馆这样的宏大建筑。

没有结构,鸟儿们筑起的就是鸟巢。

因此,我的观点之一是,碎片化的学习基础是,是先有一个「结构」。

2

薛兆丰北大经济学课的价值是什么?

最近罗辑思维「得到」推出的薛兆丰北大经济课可能是销量增长最快的付费订阅专栏,已经有超过6万人订阅。

虽然我不是读者,但我觉得非常价值。我不是读者是因为,我很多年前已经上过了「经济学101」。

但是,对于没有学过基本的经济学课程的人来说,这是很好的入门方式。一年的时间,可以建立起终生有益的经济学知识框架。

这种方式只适合一部分人,可能只适合600万人吧?

我知道,有的人会说,我们有更快的入门方法。

以我来说,我想我应该属于少数人。比如,在我2011年初觉得苹果 iOS 开发应该了解下,虽然之前已经多年没有接触过代码,但还是在两周左右的时间看了主要的官方文档、翻了两三本从入门到精通的书、跟着指南(tuturial)写了几个例子,算是对iOS开发有了基本的了解。

我愿意把所有的东西看成一个连续体,从0到10的连续体,我们所说的东西可能是位于它们之间的任何位置,而不是0与1、非此即彼。

对于经济学这样基础性的知识,花一年时间来入门,是非常好的选择。

3

「快速入门」是必须

快速这个词往往也给人很负面的印象。

但是,一个跟我们自己领域有关的东西出现,我们不是「快速入门」,而是花几年时间来入门,其实也不合理。

对于已经在实践的人,我们不能说:「未来」你慢点走,等我有整块的时间来学会?

变成精通这个过程可能是从 0 到 10000 ,入门可能是从 0 到 0.1 ,从 0 到 1,从 0 到 10 。

我非常赞同,我们应抛弃过去几百年形成的关于学校教育的假设,至少对于成年的「自我教育」「终生学习」来说是这样的。

十几年的基础教育被延展在人的最初的20年,这是因为我们在用教育在等待人的成长。

但现在我们成年人的学习情境并非如此。

前些日子看一本基础教育的著作,作者在讨论教育变革,他提出了两个可能被很多人视为过度实用的观点:

Lifeworthy 有生活价值

Lifeready 为生活做好准备

这两个观点源自于教育心理学家、哈佛教授戴维·帕金斯的《为未知而教,为未来而学》。

4

如何成为一个精明的知识消费者

在讨论「互联网知识经济」时,我们「知识产品服务」的市场也会平台化的,会有知识平台,连接知识生产者和知识消费者。也就是说,产业的结构是:

知识生产者 - 知识平台 - 知识消费者

其中知识生产者,我们也称之为「知识极客」、「知识匠人」,他们有五种角色:知识原创者、知识传播者、知识产品经理、知识经纪人、知识价值领袖。

在跟朋友有讨论的时候,我们说起来,「知识消费者」是很有意思的说法,它比「学习者」更好。

就跟我们不愿意把知识生产者称为「知识分子」一样,知识分子有着太强烈的含义,学习者也被赋予了非常强烈的含义。

「知识消费者」挺好,它把我们带入现实,让我们更加务实。

我比较关注平台和生产者这方面的议题,因为我是一个「知识产品服务」的实践者。但在这番讨论之后,我也觉得,多关注下「知识消费者」挺好。

在3月11日的混沌研习社北京分社的实践课中,我会再做一次分享,上一次介绍全景,这一次,我会讨论「如何做一个精明的知识消费者」。

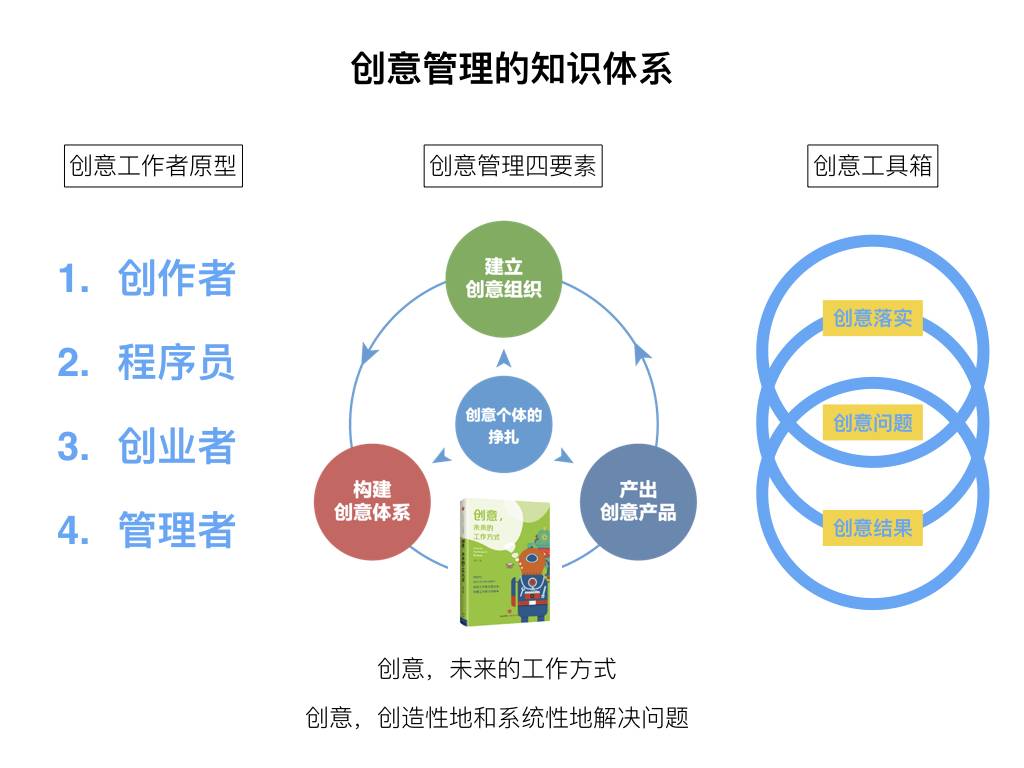

关于建立体系,关于人的知识是可以增长的,我想说自己的例子,关于创意管理这些知识体系,就是我把自己的知识学习和实践经验总结起来形成的。

我也发现,虽然《创意,未来的工作方式》这本书不是谈学习方法的,而是谈管理的,但把它看成某种个人的学习方法也是可以的。它其实是我和我的同事们的自我教育和自我学习过程的反映,只不过我的写法把人从中去掉了而已。

我现在已经不怎么喜欢管理这个词。有人说,未来最大的挑战是如何管理聪明人。我觉得除了管理二字之外都很赞。未来的最大的挑战是怎么和聪明人一起做出很牛的事。

总之,我的看法是:

-

碎片化学习挺好。

-

把碎片化学习看成是一个很长的连续体。

-

快速入门是必须。

-

做个精明的知识消费者。