1994年4月5号,柯本在家中开枪自杀,三天后,他的尸体被发现于西雅图的家中,在此之前他的精神和身体已经饱受药物摧残。他曾吞下50片安眠药,但被救活,当时他曾留下一张便签,上面有一句话是——

“贝克医生说,我必须在生和死之间作个选择,我选择死。”

4月8号那天,那位雇员按约前往科特夫妇的住宅安装保安系统,由于前门没有人应答,摁柯本家的门铃,没有人应答,他绕道一侧并向屋里张望,看到一具人形倒在地板上。起初他以为那是一个塑料模特,但随后便看见其耳朵边有一滩血迹。他立即报了警。

一代涅槃传奇从此在这个星球上消失。

他在遗书中说,“……我已经没有任何激情了……与其苟延残喘,不如从容燃烧……”

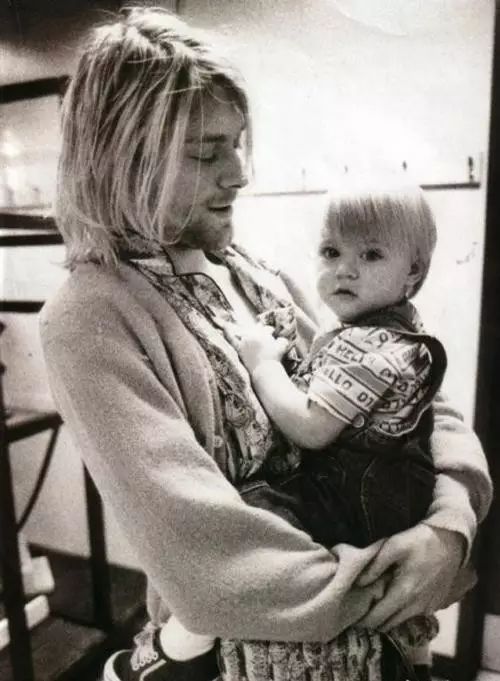

他和科妮唯一的女儿弗朗西斯曾说,“如果他还活着,那我现在就有个爸爸了。”

如果柯本那年没有自杀,这个双鱼座的忧郁男孩儿已经整整50岁了,他可以摇晃着他美丽的金发,拥抱他漂亮的女儿。他的女儿和我一样大。

您接下来看到的是著名作家、乐评人郝舫为柯本写的传记,我选了柯本备受药物摧残,生不如死,但也同时饱含希望、热情与爱的一章——科妮怀孕了,他和科妮决定结婚。

空前的成功与显赫的名声带给柯特的首要礼物便是胃痛的加剧。这让他长时间地陷于莫名的愤怒与烦闷之中。“因为我处于如此这般的混账难受之中,许多恨意就会露头。我对自己的身体太过痛恨,弄得我都没法同别人相处。我成天神经兮兮,因为我一天到晚胃痛不已。别人拿这也没办法,我疼得不行,可又不能一天24小时都抱怨唠叨。”

他甚至说这种胃痛让他想一死了之,可他总不能让自己疼死,所以他为自己找上了别的方式。“我决定还是活活看。即使我要自杀,我总不能以胃疼这个蠢笨的理由为借口吧,于是我决定立即使用让一切过量的方式。”

这就是柯特为自己又猛然想“飞”而找到的借口。许多人认为柯特的胃痛是装的,但每个在他身边的人都证实了他确实有极让人感到恐惧的胃疼,当他发作得满地打滚、满床呕吐时,谁也不会毫无同情心地视而不见。问题在于,哪个瘾君子没有借口呢?总不能因为谁的理由更为充分就认为他完全无辜吧?

柯特自己倒是只按自己的逻辑行事。当他回到美国之前,他同柯妮就曾在阿姆斯特丹人过其瘾,随后在伦敦,他们俩又有过一次类似经历。他回到西雅图后,柯妮依然同“洞穴”在欧洲巡演,他在剧烈的胃痛之时找到了一名女货源,她开始给他定期送上几份禁品。

几天之后,她就被柯特一次突然的晕倒吓了个半死。柯特事后说,“我没有过量。她认为我过量了,所以她开始给我做人工呼吸,我只是站起身时太急了,所以一下头晕倒下去。她给我做人工呼吸,还说我脸都绿了,可我只晕过去了一会儿——可能有个半分钟吧。只是她被吓着了,她反应过度了。”

柯特在病急乱投医之时刚出狼窝又入虎口。他不顾一切地要止住痛,于是他说,“我决定上瘾,我宁愿如此。这是我作的选择,这是眼下唯一可以让我的脑袋免于爆炸的办法。我总得弄点什么东西来止痛。” 他也承认“飞”起来是有点莫名的快感,但终其一身,他从未承认过自己是为此而“飞”,也正因此,许多真正的狂徒认为他还太不彻底,不是真酷。但柯特实在也不在此等人士之列,他似乎没有必要撒谎,他对朋友说,“大概是在‘飞’了几把的三天之后,胃疼突然没了。那真是种解脱,我下了决心,‘去他的,我这样干个一年半载的,然后再戒了。我不会总这样干的,因为时间长了会没命的。’我对此不后悔,因为从天天胃痛里解脱实在太好了,那种混账难受全没了,我把自己治好了。”

当柯妮从欧洲回到洛杉矶后,柯特给她去了电话并说,“咱们住一块吧。”

他到了洛杉矶并同“洞穴”的吉它手埃里克·厄兰德森及一帮朋友住在一起,但是,柯特和柯妮几天之后便不得不搬出来单住,因为大家都讨厌他们沾上了药品。于是他们从一个饭店到另一个饭店迁徙,并且破罐子破摔地继续沉沦。

有许多人都把柯特沉迷于此归结于柯妮的纵容,但这似乎并不符合实际情形,如同谢莉所说,“每个人都责备她(柯妮),她成了大替罪羊。如果他不同她厮混在一起,他也会同别人混在一起染上瘾。这才是事实真相。把她责怪一番实在是很容易——回想起来,这就是人人干过的事,他们至今还如此行事,也就因为她总是大大咧咧、直言不讳,而且她总是有自己的一套看法……” 的确,这种红颜祸水论并不是什么新鲜玩意,而且柯特在认识柯妮之前也曾断断续续地染过禁品,因此柯特自己也对责怪柯妮的说法恨恨不已,毕竟,在知道一种东西是毒药之后,只有一些人非要去吞下它,而这些人往往并非被人强迫,而是他自己要争先恐后。

事实上,柯妮比柯特的瘾要小得多(因为她没有胃疼?),如同柯特所形容的,“她也就有20美元量的瘾,更多的是心理上而不是生理上的要求”。

柯特则要更贼胆大一些,他从来否认自己曾过量过,但他除了在西雅图那次昏倒外,还有一次“棉花热”,就是把一丝棉絮注进了血管,结果头疼脑热住进了医院,弄得小道消息满天飞。

自然,摇滚乐不仅总是同关于瘾君子的小道消息相关,而且还总是同过量而死的人相关。在那些英年早逝的明星中,詹妮斯·乔普林·(JanisJoplin)、舍德·维西斯、蒂姆·巴克莱(TimBuckley)、汤米·博林(TommyBolin)、达比·克拉希(DarbyCrash)等早已成为前车之鉴,可依然挡不住。的安德烈·伍德(AndrewWood)和“红辣椒”(TheRedHotChiliPepers)的希勒尔·斯洛伐克(HillelSlovak)以及“七年悍妇”的斯蒂芬妮·萨金特(StefanieSargent)等等直扑地狱。这是摇滚乐中令人实在无法恭维的那部分传奇,它的消极影响实在不能忽略不计。

柯特或许是个杰出的歌手,但他肯定不是个冷静的社会学家,他曾经像专家那样大谈这些过量而死者的无知,说“他们总是先喝醉再‘飞’所以他们死了。我从不喝醉——这是我从瘾君子那儿学来的。你不能把酒精与‘飞’药混在一起,否则就死定了..我知道的每个死于过量的人都先喝醉了,而且还总是在深夜。”

柯特在说这一番话的时候似乎是头脑清醒的,但在我们眼中,这不啻是五十步笑一百步。柯特在此事上唯一值得称道的是还没有继续往前走,像某些更为冷酷的名人一样宣称自己是为信念而上瘾,从而为无知的少男少女树立可怕的榜样。他老老实实地坚持自己是因为身体的痛苦而惹上麻烦,但这同样是极大的麻烦,因为这让他的形象偏离音乐,更让他的生活紊乱,也让他的亲朋焦急。毒品之“毒”已经不仅表现在他让人身体受损,情感沉沦,而是让人的全部生活都坠入绝地。

第一家对柯特沾“药”的传言进行报道的是一家名为BAM的杂志,它在一篇人物小传中称柯特“在说话时打瞌睡”,并说他“憔悴的神情、下陷的脸颊和粗糙、灰黄的皮肤说明有比疲劳更严重的事情”。其他的一些传媒也随之聒噪起来。柯特开始初尝难受了,他说,“到头来,真正的困扰出现了,因为我开始成了忘想狂,只因有些文章开始说我是个瘾君子。我开始妄想警察闯进了我们的屋子,他们把我推倒在地,而且认出了我是谁,发现了针眼,把我关进了监狱。最大的恐惧便是突然性戒瘾,我知道那样的话我就会完蛋大柯特对媒体的说三道四充满恐惧(以后他则会变得愤怒狂野),他没能意识到这也许是在美国出人头地的必须代价。

倒是柯妮比他更善于总结,她看出了物质丰富后的灵魂发虚,她看出了这玩意是一个物欲横流社会中主要的堕落诱惑:“正是‘飞’药让人昏昏然和飘飘然,当你在一家狗屁四星级饭店里呆着,你可以喝三吆四要一切房间服务,可以躺在床上手舞足蹈,因为你在银行里存了百万大洋,此时就会有‘飞’药..”或许,柯特和柯妮也从中里看到了逃避名声压力的希望,天真地认为它可以解脱一切,如同它似乎真的解脱了胃痛。但他们周围的人显然无法理解他们为什么会走上这种自我毁灭之路。

温蒂曾经描述过柯特和柯妮在这段时间里的惨景:“我到了柯特的房间,柯特穿着内裤就跑来开门,柯妮也在,可我看到的只是从被子露出来的一缕头发,屋里还有五只熟食店托盘,一辆装着些剩食品的小推车。我就说,柯特,你怎么还弄了个女招待在这儿?”

戴夫也有同样的经历和更为愤怒的心情:“我记得我头一次到他们俩在饭店的房间去,着实以为他们正在干那事,可是他们俩都在床上迷迷糊糊,昏天黑地的不醒人事。既让人恶心,也让人厌烦。让我生气的并不是他们这两个人,而是他们竟然做出让他们如此凄惨的事情。我觉得任何让自己丧失机能和变成二傻子的人都很凄惨。这就像一个人说‘喂,让我们吸点药,让自己瘫成烂泥,看起来像个傻瓜吧’。每个走到这一步的人都很蠢,让人厌烦恶心而且惨不忍睹。”戴夫说,唯一值得庆幸的是“感谢上帝他们还没用更猛的,这两个世界上最大的大傻瓜。”

柯特自以为他干事隐秘不会有人留意,但实际上他的健康已经在短短的两三个月内严重受损,当乐队重新会聚,让老朋友迈克尔·拉文拍摄一组照片备用时,已经被淘干的柯特竟然在镜头面前打起了瞌睡,这下连一直没多加留意的奎斯也马上意识到了一切。拍完照片之后,一切都进入了一种柯特后来形容的“死一样的沉寂”。拉文则忍不住质问柯特“你干嘛要干那种事?”

柯特用他为自己找的理由说,“这是唯一能让我止痛的东西。”拉文后来说“我实在是没有勇气,可我想说,柯特,别他妈扯蛋了。”

一向同柯特关系特殊的奎斯也开始对柯特的所作所为极为不满,他向着戴夫和谢莉大叫“柯特是个瘾君子,我恨他!”他自己也有极深的酒瘾,但他一向对药物恨之入骨,看着他一向呵护的柯特堕入深渊,他的心如刀扎般地难受。他开始故意找柯特出气,他说,“这也许是因为我感到他好像在远离我,我是真关心和真担心他的人,可是我又无能为力,我只有朝他发火生气。”

柯特所远离的似乎绝非奎斯和戴夫,“涅盘”的音响师格里格·蒙哥马利((GraigMotgomery)说:“他们(指柯特与柯妮)似乎是处身云山雾罩之中,他们似乎好些东西都不在乎。包括他们的朋友。有时候给人的感觉就是这样。他们生活在自己的小小世界里,我敢说他们觉得整个世界都在同他们过不去。”

的确,除了这一阴影之外,柯特和柯妮的感情倒是进入了最为贴心的阶段。就在那张臭名昭著的柯特打瞌睡照片拍完之后,拉文在第二天又为柯特同柯妮在下一期《时尚》的封面专稿拍照。他已经看出了二人的情热:“他们俩全心全意相爱,你没法把他们分开,他俩已在情网之中,那可不是在做戏,他们相互间有一种真正的神秘影响。”《时尚》将柯特同柯妮接吻的照片放在封面,标题是《爱是首要的吗?》,文中说,“这看起来多像《舍德与南希》呀。”

他们俩在洛杉矶租了一套高级公寓,过上了小俩口似的小日子,柯特起床后先去找点“药”,而让他的朋克精神得到满足的是,他认识的几个供货人从不把他当摇滚明星,因为他们也同别的明星打交道,这让柯特更加心安理得。他回来之后,便是听音乐、画画、弹吉它、看电视。“这是一种康复,我已经跑来跑去巡演了7个月,我需要这种康复。”柯妮对这段生活的最深印象则是扔掉了一大堆毛毯,因为他们俩总是抽倒床烟。这段时间柯特用来买“药”的钱则是一天一百。他们俩都开始有点妄想狂,半夜时分,柯妮总是说她听到有人闯进来了,于是柯特总是拿出老朋友迪伦·卡尔森给他的那把手枪,起床四处搜寻,结果自然是一场虚惊。

就在柯特和柯妮的自甘沉沦还不到一个月的时间时,1992年1月中旬,柯妮发现自己怀孕了。他们俩从不采取避孕措施,即使在胡乱狂“飞”时亦是如此。事后会有声讨的风暴对此而发,柯妮承认这成了个“道德问题”,但她坚持她如果知道怀孕了,是不会如此胡来的。她后来说:“我那时是个白痴——我还能说什么?可我并不是道德败坏。”

他们是打算要个孩子,但准备是在两年之后再要,而且确实严肃地约定过是要在戒瘾之后。而在当时,柯妮尽管严格说来并不算是瘾君子,但毕竟同柯特一起“飞”过好一段,而柯特近一个月来已经难以自拔。所以他们想,现在要孩子可能会生出一个猿猴。因而柯特坚持让柯妮流产。柯特的想法似乎是每个人的本能,到了要下一代时,他们头脑也不再迷糊了。但柯妮也坚持她那母性的本能,她说,“我们应当把孩子生下来,这总比买个猴子强。”

万般无奈之下,他们只好跑去找一个畸胎专家咨询,结果让他们看到了一丝希望,也留下几分畏惧。这位专家告诉他们,“飞”药无疑会对下一代有害,但如果是在头三月之内,而且母亲用量很小并小心戒除的话,对胎儿的形状影响不会太大。但也有可能对小孩以后的学习能力有些轻微影响。此一说法总的说来比他们预想的还要乐观一点,所以柯特说,“你要把这套说法讲给美国的中年夫妇们听,可别指望哪怕一个人会相信。”

他们决定要这个孩子。但显而易见,他们必须下定决心戒瘾。这是他们良心的苏醒,也说明他们的确不曾太深地沉沦。丹尼·戈德堡曾就此说,“我敢肯定即将降生的婴儿是最重要的原因。有个孩子可是个大事——那可是你面临的最大的事之一。这是老生常谈,可是不管是哪类人,包括朋克乐手,都会有同样的反应。”柯妮尽管嘴硬,此刻也不得不自找理由下台阶,她说,“我知道我还沾药的话就会一事无成一无所有,就像洛杉矶街头那些手上脖子上全是针眼的吸毒佬。如果我曾见过魔鬼,那就是它。它是如此地狡猾和难以对付。它让你道德堕落,它如此狡猾,让你以为是同真正美丽的天使共处。

他们俩在一位医生的监督之下住进了假日酒店,严格按照戒瘾程序开始了疗程。治疗很快就有了成效。柯特沾沾自喜地说,戒瘾易如反掌,“我的瘾并不严重,我刚开始个把月,才刚刚上瘾,也就在那个星期内我就戒了它。

戒瘾没什么了不得的,我也就是在那儿睡了几天然后又醒来。”也许正是因此,柯特才产生了麻痹大意的思想,以至日后追悔莫及。他后来也说,“我那时想‘噫,戒瘾不就这么回事吧,我以后再来上一辈子也无所谓。’可我一旦染上了一天4百元的量又想戒瘾时,那就完全不同了,彻彻底底地不同了。”柯特哪会想到,这正是一切毒品之所以称为“毒”的原因之所在,它总是让你层层加码,直到最后让你成为人渣。

柯妮的感受同柯特截然相反。她被上吐下泻折腾得灵魂出窍,真正知道了它的凶恶。这也许便是她后来不沾它的决心更大的原因之一。

然而,真正让她不沾禁品的原因还是腹中的婴儿,如同柯特为了这个还未出世的小生命戒除了难以戒除的药瘾(对柯特来说,可能是暂时的)。这是生命战胜恶魔的颂歌,因为他们救了自己的孩子一命;然而更确切地说,这也是希望战胜沉沦的欢歌,因为他们未出生的孩子救了他们一命,否则他们可能就在不久后的某一天,双双毙命于一条臭毛毯中。而如今,柯特总算能抖起点精神,继续他方兴未艾的摇滚事业,而柯妮则会暂时放下吉它,专注于他们爱情结晶的滋养,有一天,她和这个孩子将会成为柯特唯一的快乐的源泉,成为他对这个世界唯一难舍的留恋。

成婚:“这太棒了,就像是处于迷幻之中一样”回到美国过完圣诞节后,“涅盘”曾同“红辣椒”进行过一段短期巡演,为后者担任暖场任务。由于这是早已签下的合约,所以尽管大家都觉得不合适,可还是继续了行程。结果是“涅盘”反而成了主角,“红辣椒”往日的风头被抢得一干二净。

然而,依然还是有些乐队觉得自己能够镇得装涅盘”,纷纷请求他们加盟自己的巡演,其中闹得最出名的是“枪花”和“金属制品”的联合巡演,尽管柯特和乐队面临着来自公司内外的极大压力,他们还是断然拒绝了同这两支乐队一起巡演,尤其是“枪花”,柯特打死也不愿同他们同台。

1992年1月11日,在柯妮发现自己怀孕前几天,也是《没事儿》登上排行榜首同日,乐队准备飞到纽约,为MTV台录制现场特辑,并且在“周末夜现潮节目作现场表演。当一辆加长型的豪华车到西雅图的一家酒店接柯特和柯妮时,柯特的朋克劲又上来了,他坚持要换一辆低档车,由于负责此次接送任务的公司没有低档车,所以他们又开了一辆豪华车来,好不容易等柯特上车赶到机场时,飞机已经上天了。也正是在此期间,同柯特分别了一段的戴夫和奎斯才发现了柯特的“秘密”。

当天晚上在“周末夜现潮的表演中,乐队演唱了《少年心气》和《就地小便》,最后还砸了一把乐器。但让众多的中产人士们惊异的并不是他们那明显带有表演嫌疑的乱砸瞎扔,而是奎斯恶作剧地故意同柯特和戴夫各来了个嘴对嘴的吻。在两千伍百万电视观众中,定然有许多人拍案大骂,那些反同性恋者从此更是把“涅盘”视为莫大的敌人。

几天之后,他们开始了首次亚太巡演,演出地点包括澳大利亚、新西兰、新加坡、日本及夏威夷。几乎所有的人都认为这次巡演不是时候,因为柯特显然还没能真正恢复健康。然而,正如戴夫所说,“只要柯特想干什么事,他就会不顾一切地去干。对他来说,参加此次巡演需要极大的勇气。他难受得要死,他的样子也难看得要命,可他挺过来了,他应付自如。”

在澳大利亚期间,开始几天一切正常,但柯特的胃疼突然发作了,其猛烈程度超过了以往任何时候。他没完没了地呕吐,一点东西也吃不下。他给柯妮打电话诉苦,甚至痛得泣不成声。有一次实在忍不住了,他已经决定坐下班飞机回家。

尤为让柯特痛苦的是,连一向同他最亲近的人们也不像从前那样同情他了,他们以为柯恃是因为上过瘾才这样狼狈。一天,当柯特坐在一家饭店的台阶上,因为胃疼而缩成一团时,谢莉走过来对他说:“柯特,我真不愿意看到你这样虐待自己,我没法忍受你这样伤害自己的身体。”柯特心如刀绞也气愤难平,他后来说,“我真想照着她脸上来上一拳,因为她也同别人一样,认为我是用了药。我当时想‘你们这帮人一点都他妈不了解我一天到晚疼得多么难受,那是我的身子里自己发作的疼痛。’我真不敢相信他们会这样。我忘不了她说的那些话,因为那正是别的人看待我的姿态。我每次并没有沾药的时候,他们都还是认为我沾了。到现在仍然这样。”也许柯特是在疼痛中昏了头,他已经无法分辨关心与厌烦;是有许多人对他抱有恶意,但的确还是有许多人是真正地爱护他,连这样的人都无法理解他的痛苦,柯特的狂怒可以理解却又令人伤感,毒品的为祸之烈终究是不止于伤害身体的。

巡演的经纪人阿列克斯·麦克劳德(AlexMacleod)是此次旅程中最关心和担心柯特的的人,他痛心疾首地说,“我真不愿意看到一个我充满敬意和爱意的人如此痛苦,我是真的被吓蒙了,这比别的任何事都吓人,而且还没完没了。”当柯特疼得实在受不了时,阿列克斯就会不顾一切地叫来救护车,可当他老老实实地告诉大夫柯特刚戒完瘾时,十有八九医生会满不在乎、幸灾乐祸地说,“噢,他是个吸毒佬,他发瘾了。”可怜的柯特只好从病床上爬起来,边吐边走出令他愤恨的医院,独自熬过剧痛,独自承受误解。

后来,柯特终于找到了一位“摇滚大夫”,在他诊所的墙上,挂着一张他同“滚石”乐队的合影。当柯特把胃痛史诉说给这位大夫后,这位早已从阿列克斯那儿知道一切的医生说,“我知道你是怎么回事了。”他故意说要给柯特拿胃痛药,实际上却给他开了“滚石”的基思·理查兹在戒瘾期间也一直服用的戒瘾药美沙酮,由于这种药在澳洲另有名称,叫做“非热扑痛”,柯特还以为他真的吃的是止胃疼的药。叫人难以置信的是,“非热扑痛”奇迹般地治好了他的胃疼,柯特傻乎乎地向人大赞这种新药真是了不得。

澳洲之旅结束后,他们在新西兰的奥克兰演了一场,然后飞到了新加坡。

出乎他们意料的是,在新加坡机场竟然汇聚了两、三百年轻歌述,挥舞着“欢迎来到新加坡”的小旗对他们围追堵截,甚至揪着他们的头发不放。后来他们才知道,这种方式是标准的新加坡式追星法,当地的唱片公司把它们到达的航班号都登在了报上,到达机场的只是极少一部分歌迷而已。

乐队到达日本后,柯妮也赶来加入了他们的队伍,对她来说,这儿算是旧地重游。随后他们一起到了夏威夷,当柯特又一次胃疼发作并再次服用“非热扑痛”时,当地的医生才告诉他,这也是一种麻醉性药品。

也许是夏威夷那天堂般的景色打动了柯特与柯妮,也许是不想让未来的孩子名不正言不顺,也许是他们决定永远不再分离,他们决定在夏威夷的维基岛举行婚礼,这一天是1992年2月24日。在柯妮的一再坚持之下,他们俩订立了一份婚前协议,她开玩笑似地说,“我可不想柯特把我的钱全卷跑了。”

当时,戴夫和他的朋友、同时也是乐队鼓类技师巴雷特·琼斯都把女朋友带到了夏威夷,但是柯特和柯妮不愿意他们在婚礼上露面。柯特担心的是自己可能会在婚礼上哭出来,所以他想尽量让婚礼既隐蔽又简洁。而柯妮则担心“他们全都从西雅图来,他们回去后会四处嚷:‘我们出席了柯特和柯妮的婚礼!’然后胡编滥造一番。”

但在所有的朋友中,真正因此而酿成矛盾的是谢莉和奎斯。他们俩也开始认为是柯妮让柯特沾上了禁品。当柯特请人叫奎斯到自己房间后,便对奎斯说,他不想让那些认为他不该同柯妮结婚的人出席婚礼,这显然是指的谢莉。所以奎斯便说,如果他的妻子不参加,他也不会参加。柯妮后来说,“我对此一点不后悔,我对此一点也不想让步,我可受不了在那一刻有谢莉在常”谢莉对此则有自己的说法,“那是我们的选择。因为我知道会发生什么,我觉得没劲,我知道她都怀孕了,我真的很反感她怀孕前还在‘飞’。也许她‘飞’了,也许她没有,可我们都觉得她这样干了。我不想参加婚礼,因为我知道如果她怀孕了还‘飞’,我是不会与她同流合污的,我也不会赞同柯特一天到晚吊儿啷当,所以我决定不去参加婚礼。”她说也曾有人劝她为乐队的团结着想还是参加,“可我们最终决定还是不去,因为他们不想要我去,这真伤我的感情。”

最终出席了柯特和柯妮婚礼的有戴夫、阿列克斯、迪伦·卡尔森及女友、音响师伊恩·贝弗里奇及乐队的吉它技师厄克·克洛斯。婚礼在一处可眺望海滩的悬崖上举行,新娘穿着一件曾经属于女电影演员弗兰西丝·法默(FrancesFarmer,柯特将为她写下一首感人的悲歌)的旧绣花衫,新郎则穿着一件大睡袍,人人都按夏威夷式礼俗戴上了花环。柯妮从夏威夷证婚处请来的一位无教派女牧师主持了简短的婚礼。柯特倒是真的哭了,柯妮却没有,但她非常兴奋,“这太绝妙了,就像是处于迷幻之中一样,太棒了,那可跟只做男朋友和女朋友太不一样了。真是件好事情,真高兴我们这样办了。”

朋克如柯特和柯妮,竟然也正正经经地举行了婚礼;尤为重要的是,这一代破裂婚姻父母之子的代表人物,竟然毫不畏惧地走进了婚姻的围城,自然会留给人们许多的意外、许多的惊喜,但更多的无疑是困惑和怀疑。在许多人的眼中,他们大概会在孩子出生之前便像许多摇滚和娱乐界的快速婚姻一样迅速瓦解。

但柯特和柯妮显然毫无此念,柯特说,他同柯妮的爱情就如同“矿泉水与电池酸”,把他们相混,“你就得到了爱”。他认为自己从未如此地快乐,“我终于找到了可完全融洽相处的人。”柯妮则这样表达过她的梦想:“有一天我们会坐在车里长途跋涉,到俄勒冈州的一座小镇上去生活,柯特会去一家加油站上班,我到一家无上装酒吧去跳舞,直到我人老珠黄。到那时我们就去领救济券。”

这是柯妮要过一段才会表达出来的渴望,在刚刚完婚之时,她和柯特还不会对如此简朴的生活产生向往。他们正处于事业的巅峰,他们还有更多的期盼。他们不知道的是,今后尽管还会有耀眼的辉煌,可也有更多的哭泣与烦恼;他们的婚姻固然会成为一时的心灵避难岛,但许多的狂风暴雨也会正对着这座孤伶伶的小岛而来,那时候能够全力守护它的,可能只会有他们两人。

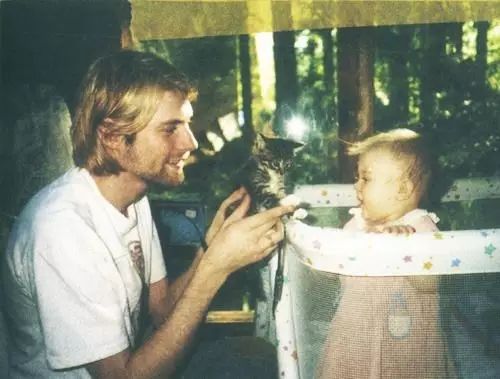

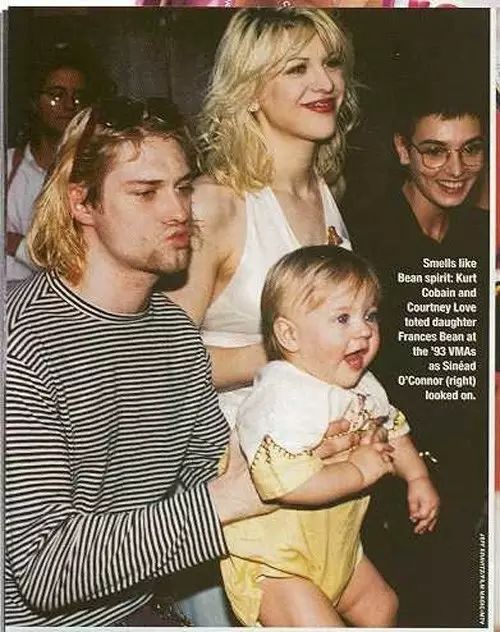

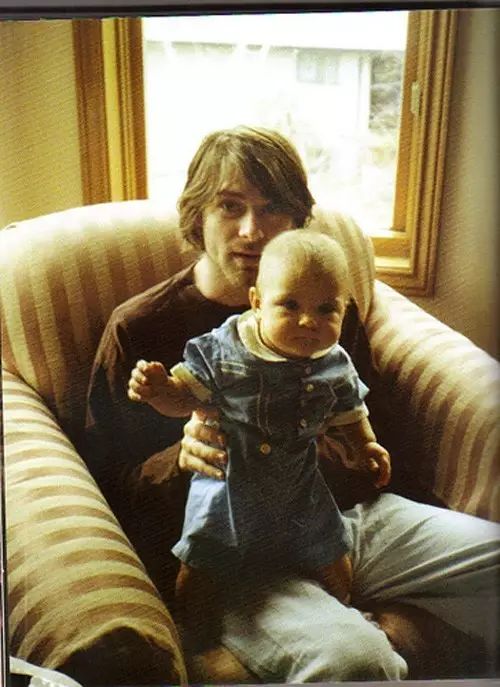

科特和科妮的女儿弗朗西斯·豆子·柯本

选自郝舫《灿烂涅槃》