买一套房,相当于投资所在的城市。

这个逻辑很简单:因为没有哪一类资产,与城市的基本面如此息息相关。

但是,决定房地产发展的影响因素多,涉及面广,所以,如何来判断这个行业的走势,又是一个麻烦事。

近期,保利推出了

2017

年房地产行业的白皮书。对于我们普通人来说,这既是了解一个行业的窗口,也是做投资决策时的参考。

今天,基于这份报告,曹将谈谈自己的理解。

(一)从周期理论说起

经济学家弗农(Vernon)在1966年的《产品周期中的国际贸易》一文中,首次提出了产品周期理论,这成了我们分析产品、企业和产业的重要基础。

简单来说就是:产品或产业与人类似,也会经历生老病死。在不同阶段,它具有不同特征。比如:

启动期:

有了企划,便开始尝试,发现有利可图,就加大资源投入。比如有一个想法,就拿着企划去拉风投,风投觉得不错,便启动了项目。

成长期:

投入越来越多,发展越来越快,所有人都很开心,收入也在增长。比如早期的滴滴,疯狂补贴,扩大规模。

成熟期:

投入与产出实现了平衡,企业开始关注标准化,并寻求新的利润增长点。比如手机行业的小米,开始涉足各类智能家居。

衰退期:

找不到突破口,又被其他公司或行业入侵,只能走向衰败。比如诺基亚的手机业务,已经日薄西山。

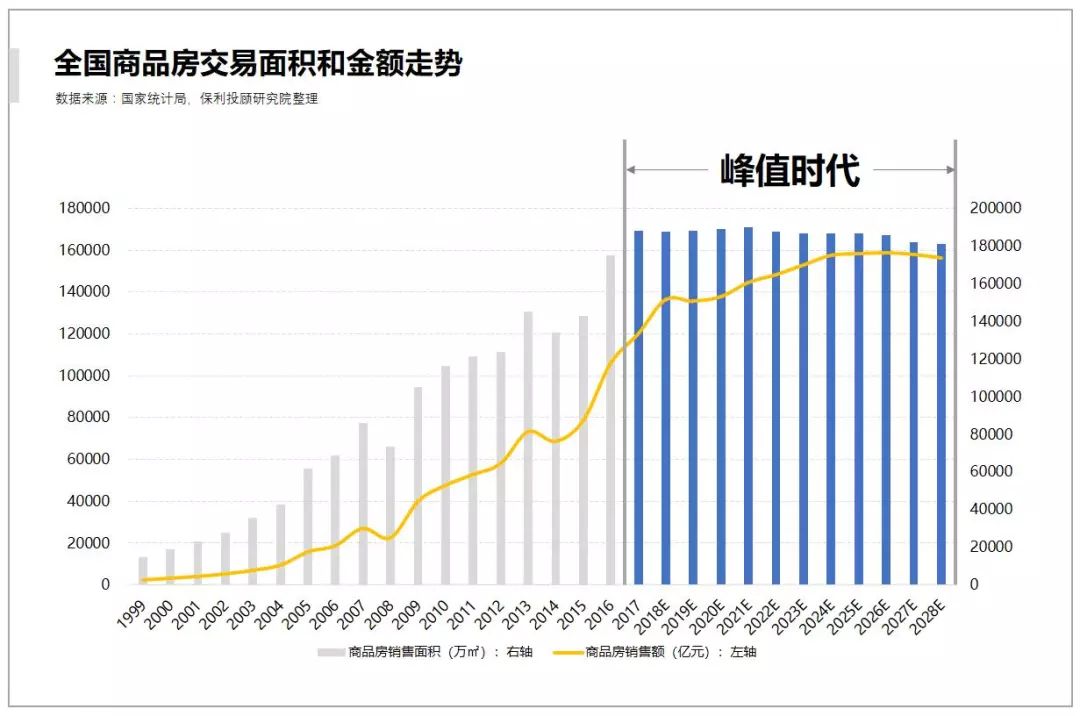

在判断行业属于哪个周期时,我们可以简单地以规模(行业销售额、销售量)来做判断。按这个标准,国内的房地产行业已经进入成熟期。

(二)成熟期会持续多久?

要判断一个行业在某个阶段会持续多久,那就需要判断影响其发展的因素。

调控政策肯定是重要因素,但就像白皮书里提出的,“挤掉泡沫,行业才能良性发展”。毕竟,所有的极度疯狂背后,都是一片荒芜。

那么,还有哪些因素需要考虑?

1.

人口流向哪:必须说说城市群的概念

对房地产行业来说,人口是最重要的变量。

在前文提过,人口朝大中城市聚集乃大势所趋。这背后有三个原因:

第一,多元化的消费和生活可能性;

第二,大城市能满足不同专业背景人员的就业;

第三,人力资本的外部性(简单理解就是互相促进、共同成长)。

但是,肯定有朋友会说了,你看上海、北京现在的人口已经有饱和趋势,甚至有下降的可能性,那这个聚集趋势是不是不成立了?

这里就要引出「城市群」的概念。

得益于地铁、高铁等轨道交通的发展,行政边界已经被打破。在广州就会感受很深,很多朋友在佛山居住,在广州上班——通过广佛跨城地铁,实现无缝对接。

所以,

聚集的方向没变,只是聚集的范围由城市开始扩展为城市群了。

2.

我们怎么住:再聊聊我们的居住模式

买房越来越难,这是不争的事实。

我身边有朋友在租了两年房后,在海珠区买了一套 30㎡ 的二手房。我问他,这以后不够住啊!

他的回答很简单:先住着,以后如果要换,就去郊区买个大一点的。

这样的情况在一线城市已经越来越多,我们称之为「

梯级居住模式

」。

该模式下,行业也发生着变化。最明显的就是自如、优家等长租公寓公司站上了风口,提供毕业后的租住方案,对接庞大的市场需求。

对于新房而言,它的结构性变化也在同步进行。当地价越来越贵,年轻人更多地通过租赁和二手房来解决居住问题,那么新房市场的方向开始往面积更大的改善和高端发展。

3.

开发商在变:连接性决定了可能性

上面讨论的还仅仅是房子本身。但

对于一个行业来说,它未来的可能性,很大程度取决于它的连接性。

比如金融,它本身就是通过资源的有效配置,来连接产业和企业,最终让钱更值钱;比如互联网,天生就具备连接属性,一切互联,万物相通。

对房地产行业来说,通过小区锁定了大量客户,通过上下游涉足了多个行业。以行业和客户为中心点,往外延伸,出现了无数可能性,比如医疗健康、物流、酒店、零售、教育……

所以,当去看各个开发商的名字时,会发现一个大趋势,就是去地产化,比如万科集团,恒大集团。

4.

一个重要变量:资产证券化

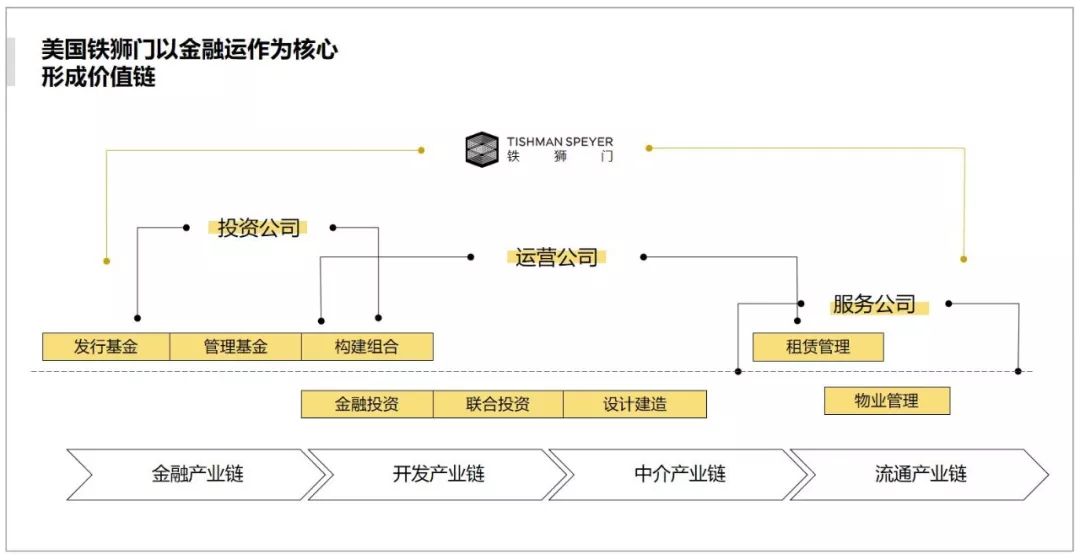

房地产和金融的连接,可能是未来这个行业最重要的一个变量。

为什么这么说?

刚刚提到的大多数「房地产+」,都会面临一个问题:持有大量的资产,比如公寓、酒店、医院、学校。

这些资产虽然每年可以带来稳定的收入,但前期投入资金大(以亿计),那么慢慢回收很可能会带来现金流的问题。

这时候,一个金融机构说,既然你每年能稳定收回个

3000

万(打比方),那么我就买断你 10 年的收入,也就是 3 亿。打折为 2 亿现在就给你,你之后定期把钱给我就行。

企业拿到 2 亿,继续滚动做开发和运营;金融机构则可以发行产品,吸引客户购买——两全其美。

这其实是资产证券化的一个简单案例。目前这个趋势正在加速,比如保利在

2017

年发行了国内首单央企租赁住房 REITs。

↑ 美国在房地产金融上已经有成熟模式

所以,根据以上分析,我们可以发现,这个行业的未来还有很多可能性,无论是内涵的地产开发,还是外延的连接性。

报告给出了观点:看好这个行业的未来。

(三)我是小结

这篇文章提取了《保利 2017 年房地产行业白皮书》的部分观点,进行了解读。