点击上方“

腾讯科技

”,选择“置顶公众号”

关键时刻,第一时间送达!

文 /

强行学习

微信公众号 /

量子位

继续谈谈量子计算。

昨天,中科院召开发布会正式宣布:“世界首台超越早期经典计算机的光量子计算机在中国诞生”。

这件事当然要点赞,不过也要有正确的姿势。

几个要点

有人在激动之余,把这件事理解为“世界第一台量子计算机诞生”,这显然就不对了。也没有正确理解中科大潘建伟、陆朝阳、朱晓波和浙大王浩华等教授,经过长期攻关获得的这一成果。

中国这台量子计算机性能如何?通过公开信息可见:

■ 目前只有一个单光子的量子模拟机,并且证明了通过量子计算的并行性加速求解线性方程组的可行性。

■ 这个科研用的模拟机,性能比人类第一台电子管计算机(1946年诞生)和第一台晶体管计算机(1954年诞生)快10-100倍。

实际上,这件事的突破之处体现在以下三个方面:

1、 高效率多光子玻色采样

在玻色采样这个问题上,量子算法有着指数级的优势。潘建伟团队制造出一台专门计算玻色采样的光量子计算机,在计算三光子、四光子、五光子玻色采样问题时,计算速度比国外同行和早期计算机要快。

相关论文:

http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2017.63.html

2、超导电路中实现10比特纠缠和并行逻辑运算

就目前已经公开的情况看,是超导量子系统中最多的比特纠缠数,这在全世界也是处于领先的水平。

相关论文:

https://arxiv.org/pdf/1703.10302.pdf

3、使用超导量子处理器求解线性方程组

在四个超导量子比特上,证明了通过量子计算的并行性加速求解线性方程组的可行性。

相关论文:

https://arxiv.org/pdf/1703.06613.pdf

先说到这里,懂的自然懂,不懂的应该还是不懂……有专业人士给了量子位一个简单的总结:是个很棒的成果,但仍然需要冷静看待。

基本原理和现状概况

昨天不少读者在后台留言,希望解释一下量子计算机。那么,接下来量子位就强行讲讲量子计算机。

目前量子计算机有很多实现的方法,上面潘建伟团队使用的就是超导+多光子的方法。除此以外,还有半导体量子芯片和离子阱等等路径。

为了制造量子计算机,谷歌、IBM想出的办法是用超导回路,深耕半导体行业几十年的英特尔希望用传统的硅晶体管,而一家名为ionQ的公司则是使用离子。

核心原理无非一个:进入量子力学奇怪和反直觉的世界(包括叠加态以及纠缠、隧穿),加快计算速度。

与传统计算机使用0或者1的比特来存储信息不同,量子计算机使用量子比特来存储信息。量子比特存储的信息可能是0、可能是1,或者有可能既是0也是1。

量子力学认为,微观物体可以处于一种“似是而非”的状态,即一个原子可以同时处于两种状态。

1个量子比特可以存储2种状态的信息,也就是0和1;2个量子比特就可以存储4种状态的信息,3个8种,4个16种。

量子计算机的性能随着“量子比特”的增加呈指数增长,而传统计算机按“比特位”呈线性增长。总有那么一个临界点,量子计算机的性能就会超过传统计算机。

虽然量子计算机看似美好,但目前还有许多挑战,最大的问题在于这些计算机的精度相比传统计算机实在是低太多了。一些微小的扰动,都可能带来极大的破坏。

不久前,在IBM在和ionQ公司的一次量子计算机大比拼中,两家开发的计算机分别只有35%和77%的运算正确率。

这还只是5个量子比特的情况,如果是有成千上万个量子比特,那量子计算机恐怕根本不可能得到正确的结果。

而且5个量子比特的计算机现阶段远远落后于我们手中的笔记本电脑。

关于量子计算机,这里插入一个视频,英文好的同学可入:

长什么样?举个栗子

说一千道一万,量子计算机到底社么样?我们来举一个真实的“栗子”:D-Wave。这家加拿大公司是量子计算机界一个充满争议的明星。

D-Wave开发出了世界上第一台商用量子计算机。年初,他们推出可以处理2000量子比特的第四代产品:2000Q,售价超过1亿元人民币。

设备环境

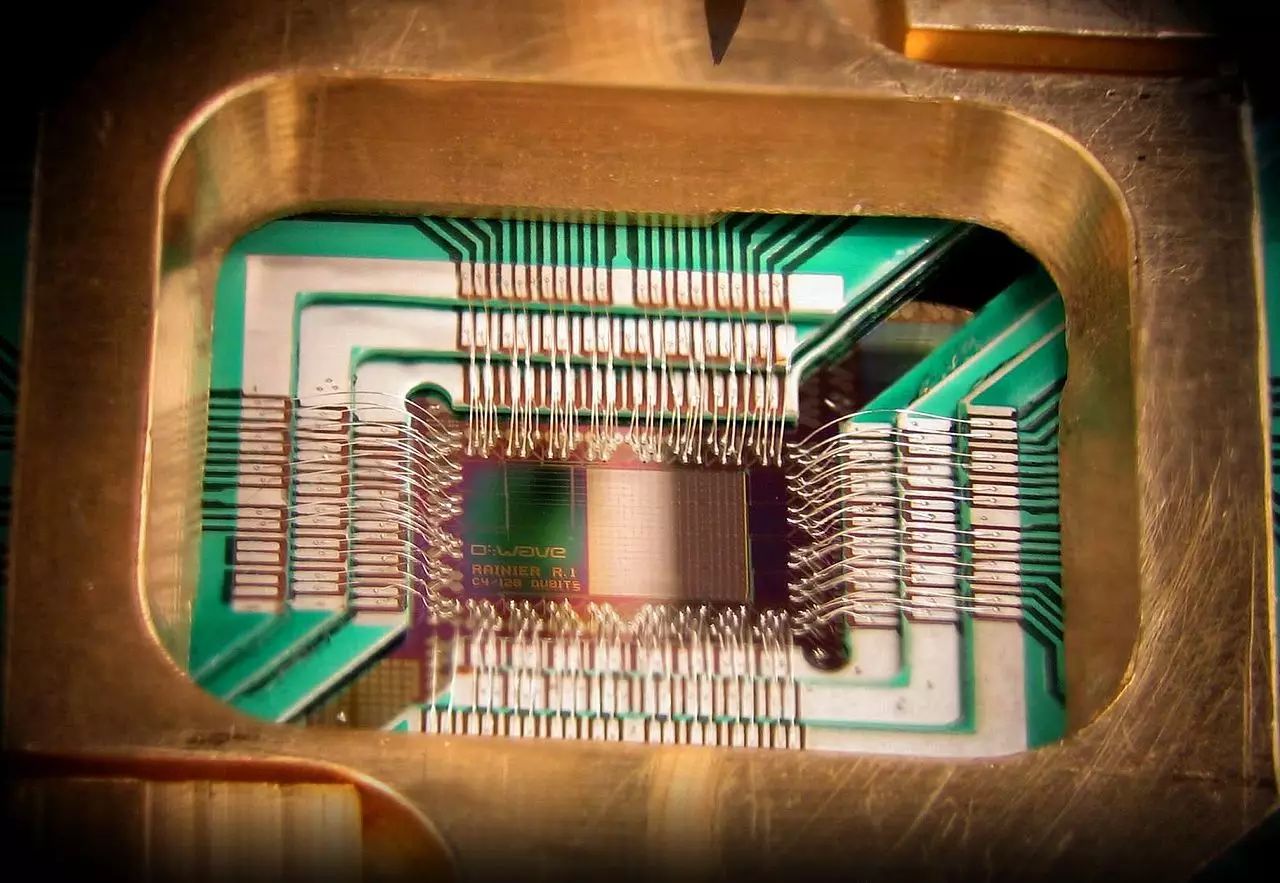

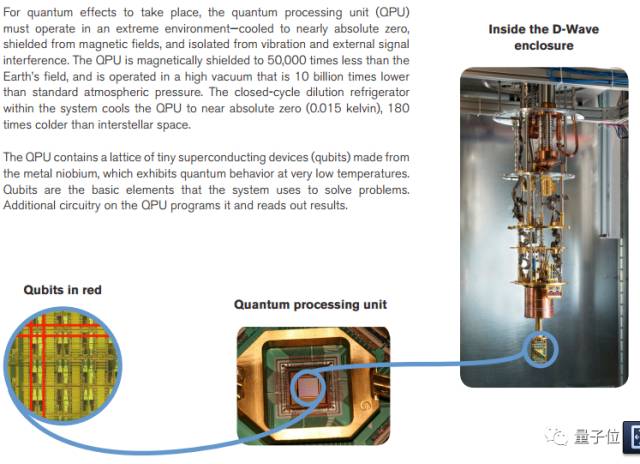

D-Wave 2000Q系统的外壳长宽高大约是3×2×3(米),其包含的硬件包括了复杂的低温制冷系统、防护罩、I/O系统,只为了支持一个指甲盖大小的QPU。制冷系统占据了D-Wave 2000Q的大部分物理体积。

量子效应的发生条件是非常严格的。

量子处理器(QPU)需要在绝对零度(-273.15℃)附近的温度才能运行——屏蔽磁场、隔离震动和外部因素的干扰都需要绝对零度的低温环境。

还要将量子计算机放到比地球磁场弱50000倍(基本相当于没有磁场)、大气压比地球小100亿倍(基本相当于真空)的环境中,以保持量子状态的稳定。

这些都是通过闭式循环冰箱实现的,它实现了0.015K(-273.135℃)的低温环境。D-Wave的“干燥”稀释制冷机使用了液氦制冷剂。

温度由顶端的室温逐层递减,直到QPU部分接近绝对零度。(50K:-223.15℃,4K:-269.15℃,1K:-272.15℃,100mK:-273.05℃,15mK:-273.135℃,绝对零度:-273.15℃)

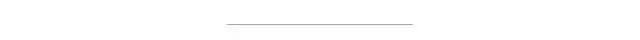

关于QPU

D-Wave的QPU由容纳着若干铌制微型环的晶格组成,每个晶格是一个量子比特。在低于9.2K的温度下,铌会成为超导体并显露量子力学效应。

在量子态下,电流会同时向两个方向流动,这代表量子比特正处于叠加状态,即同时处于“0”和“1”两个状态。在问题解决过程的最末端,这种量子叠加态会坍缩回“0”或“1”两种状态的其中一种。

实现由单个量子比特到多个量子比特组成的QPU的进步,需要量子比特间的互连以进行信息交换。量子比特之间通过耦合器相连,后者同样是超导体环。量子比特和耦合器之间的互连,和管控磁场的控制电路共同创造了一个可编程的量子元件的集成结构。

当QPU得到问题的解决方案时,所有的量子比特会在它们的最终状态下稳定下来,而它们承载的数值将会以比特串的形式反馈给使用者。

D-Wave 2000Q系统最多能装下2048个量子比特和5600个耦合器。为了实现这个规模,其使用了128000个约瑟夫逊结,这也让D-Wave 2000Q的QPU在当时成为了有史以来最为复杂的超导集成电路。

D-Wave的系统耗能低于25千瓦,其中大部分用于制冷及操控前端服务器。水冷系统的需求和一个厨房龙头所能提供的水量相当,其所需的空调水平是同等规模系统的十分之一。

如今百万亿亿次级的超算的耗能大概等同于胡佛水坝所制造的。

退火算法

与经典的计算方法截然不同,D-Wave的量子计算机,运用量子退火算法来解决问题,即利用真实世界中量子系统的天然倾向来寻找低功耗的状态。

如果用一个高低不等的地形图来代表最优解问题,地形图上的每一个坐标代表一种可能的解决方案,而每一点的海拔代表它的功耗,那么最佳解决方案就在山谷最深处最低的那一点上。

计算过程通过将量子处理器(QPU)初始化至某一已知问题的基态,同时让系统朝着待解决问题进行退火而完成,这也让其在计算过程中能够自始至终保持低功耗的状态。(广域寻找最低点)

计算结束后,每个量子比特都以“0”或“1”的状态呈现,最终的状态就会是待解决问题的最优解或近似最优解。

也有一段视频推荐,同样是英文原声~

如何编程

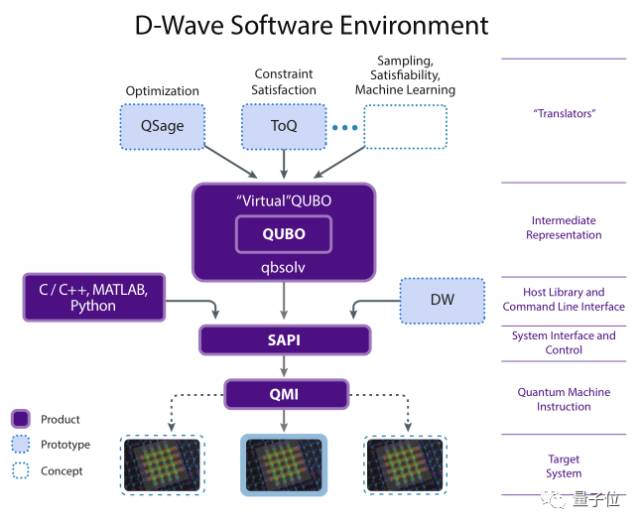

D-Wave 2000Q系统提供了一个标准的网络API(基于RESTful服务),其客户端库向C/C++、Python、MATLAB语言开放。

操作接口允许用户将系统作为网络上的云资源来接入,同时用户也可以选择将其整合进自己的高性能计算环境及数据中心中。

为了对系统进行编程,用户得把要解决的问题,映射成在“广域寻找最低点”的模型。用户可以以多种不同的方式向系统提交问题。最终,问题将表现为一组数值,这组数值将与量子比特的权重和耦合器的强度相当。

系统会将这些数值和其他用户指定的参数囊括在内,并向QPU发送一道QMI指令。问题的解决方案将会是量子比特所找到的最优配置,即“功耗地形图”上的最低点。这些数值将被返回给网络上的用户程序。

量子计算机是概率性的而非确定性的,因此返回给用户的可能是多组数值,它不仅能提供系统寻找到的最佳解决方案,同时也提供其他可供选择的优秀替代方案。用户可以指定系统向自己发送解决方案的数量。

D-Wave系统旨在用于对古典计算机进行补充。有很多量子计算机可以协助高性能计算系统(HPC)的例子。另外,量子计算机非常合适离散优化,而HPC在大规模数值模拟中表现更好。

能力及应用

D-Wave的旗舰产品,是有2000量子比特的D-Wave 2000Q量子计算机,这是世界上最先进的量子计算机之一。这台计算机基于一个新型超导处理器,使用量子力学来大规模加速计算。

D-Wave 2000Q最适合解决许多领域中的复杂问题,例如:

· 优化

· 机器学习

· 抽样/蒙特卡洛

· 模式识别和异常检测

· 网络安全

· 图像分析

· 财务分析

· 软件/硬件检验和确认

· 生物信息学/癌症研究

D-Wave的首名客户是国防工业承包商洛克希德马丁。这是一家美国航空航天制造厂商,并以开发、制造军用飞机闻名。Lockheed Martin购入了D-Wave的量子运算系统。

2013年,谷歌、NASA(美国航空航天局)和USRA(高校空间研究协会)共同创建了量子人工智能实验室,并在NASA的Ames研究中心安装了D-Wave的量子计算机。科学家正在试图探索量子计算的潜力以及在复杂问题处理上的适用范围,如网页搜索、语音识别、规划和调度、空中交通管制、对其他行星的机器人任务的支持和控制。

2015年,谷歌通过对硬件优化的基础测试得到了结果。在D-Wave系统上运行任务显示,“对于涉及近1000个二进制变量的计算中,可以看出量子计算机的性能完全优于传统计算机。比传统的单核模拟计算机快了108倍”。

2016年,洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory)申请到了用D-Wave系统研究量子退火技术的应用能力。目前科学家在不同的程序集上已经取得了进展。

好啦,量子计算仍然是一个非常前沿的领域,还没有真正实现通用量子计算的程度。所谓的量子霸权,只不过是希望量子计算机有朝一日,能够从性能上超过传统的经典计算机。

一切都在快速发展,今天量子位就强行解释到这。