怎么找到美食和餐厅,还不是地图的生意。

2007 年 1 月 9 日,第一代 iPhone 的发布会,乔布斯演示了 3 个互联网服务:视频、地图和音乐。

当时还没有 App Store,iPhone 不能装别的应用。之后一年多时间,除了浏览器网页,用户在 iPhone 上也只能用这几个互联网服务。

地图是乔布斯对于生活服务最初的想象——基于此刻的位置,连通周边的商家。他在地图里搜索附近的星巴克,屏幕上显示出地址和电话号码后,再点两下,就和店员通上了话。

“早上好,这里是星巴克,有什么能帮你的么?”

“请帮我打包 4000 杯拿铁。开玩笑的,打错了。”

10 年之后,跟着智能手机,视频网站的观看时间和广告在中美都已经超过传统电视;中国的网络音乐产业的整体价值超过 150 亿元,是 2006 年的 10 倍。

但地图服务还在讲着十年前的设想。

今年 8 月,高德地图推出了新的功能“极客地图”,这个入口现在看起来像资讯网站。但点开比如“中国最美大学”的标题,弹出的不是文章,而是一个个地理位置。高德认为新产品“不仅要解决出行问题,还希望解决生活问题”。

高德地图 8 月份推出的“极客地图”。

打开百度、高德、腾讯等等任何一个地图服务,你都会看到相似的界面。地图下方总有一个“发现”按钮,用户通过地图买电影票、预定酒店、购买团购券……

2016 年苹果开发者大会,蒂姆·库克演示了新的地图应用,这一次新加入了大众点评和 Yelp 的订座功能,不用像 9 年前那样打电话了。底部的搜素框点开来会看到“美食”、“购物”、“旅行”等 8 个和生活服务有关的按钮。

时隔 10 年,科技公司又一次试图将地图变成包罗万象的巨大入口。但同一个目标说了十年,似乎说明这件事还远没有达成。

高德和百度一共有超过 5 亿用户,依然不是生活服务的入口

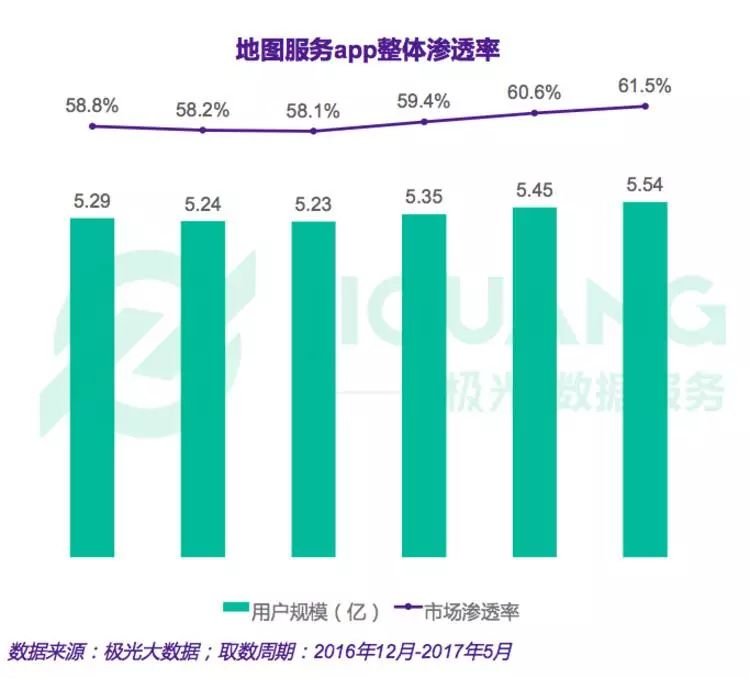

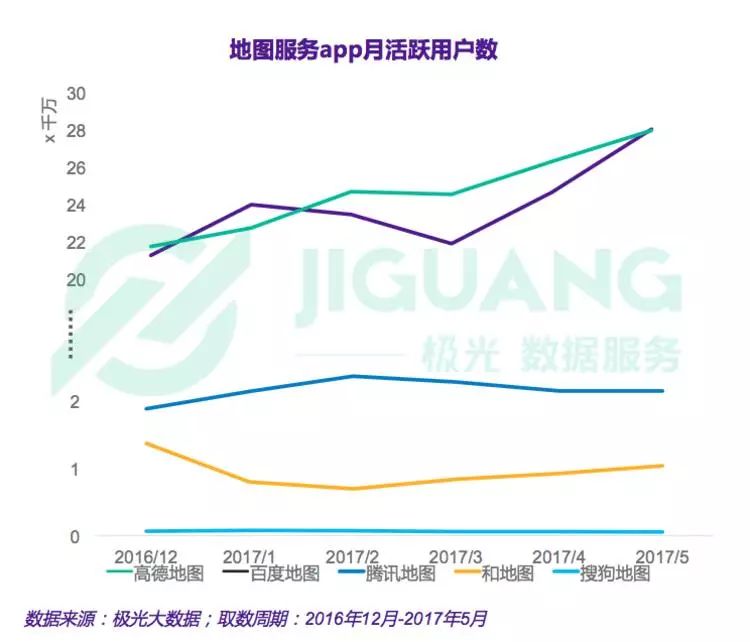

根据移动应用追踪机构“极光大数据”提供的报告,截止目前,中国每 5 个移动互联网用户都会在手机里安装地图应用;最大的两家高德和百度地图,月活跃用户加起来超过 5 亿。

Statista 2017 年发布的一份报告显示,人们使用手机应用时,频次最高的功能是传送信息(包括 Whatsapp、Message、Slack 等等即时通讯软件),地图的排名高过音乐和图片。

Google Maps 有超过 10 亿用户,从流量上看是 Google 搜索之后第二大资产,比 YouTube、Gmail 还要重要。2013 年,Google 地图也一度成为全世界使用量最大的手机应用(2013 年)。

地图也成了基础设置一般的存在,延伸到你注意不到的各种服务之中,打车、外卖、团购、共享单车……都需要地理位置。

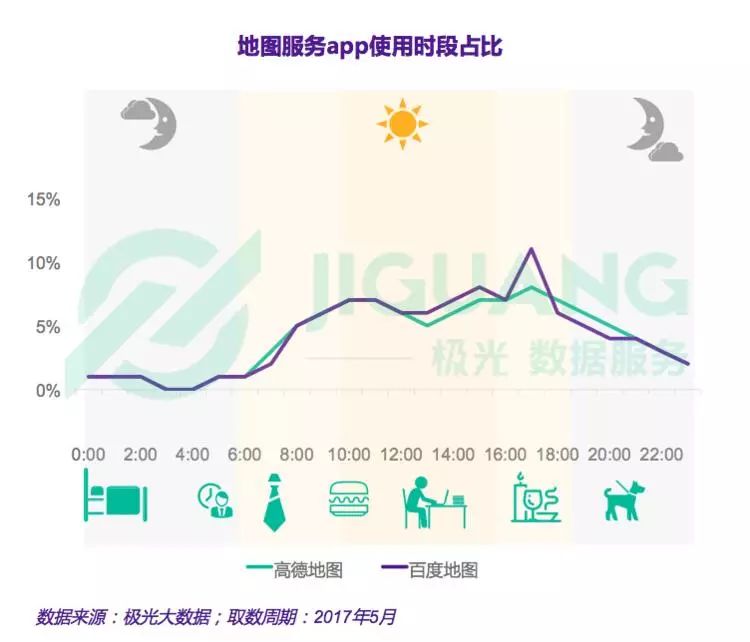

十年时间地图也更加好用和精细。但是人们使用地图的场景,大多集中在早晚高峰时段,这意味着人们最常使用的功能还是查找出行路线。

10 年以来,培养了用户消费习惯的应用是一个一个具体的网站和应用,而不是地图。

地图本身并没有变成一个入口,或者说,它还没有开发出除了导航工具之外其他的属性。

走向大众的电子地图,从十多年前的 Google 开始

人类绘制和使用地图可以追溯到石器时代岩壁上的涂鸦。15000 年前,在今天法国 Lascaux 附近的洞穴里,猎人涂画了自己捕猎动物的图案,以及一些描述迁移路线的轨迹线条。从现存最古老的世界地图、公元前 6 世纪的古巴比伦世界地图算起,这段历史也有近 3000 年。

现代地图是测绘科学发展出来的成果。从绳尺、矩尺,到望远镜、经纬仪、飞机……测量工具的精进直接促进了人们刻画真实世界的的能力。承载地图的载体,也从陶土、瓦片进步到布片和纸张。

地图的电子化是最近半个世纪才发生的事。20 世纪 60 年代,计算机的硬件能力因为和核武器研究的需求不断改进,计算机可以存储和分析数据,可以“绘图”。

1967 年,加拿大人罗杰·汤姆林森开发了第一个投入应用的“地理信息系统(GIS)”,用于存储和分析关于农业用地的地理信息。

也有公司开始做地图生意,比如 Intergraph,1969 年由一群前 IBM、NASA 和军队背景的工程师成立,他们的主要业务是向企业兜售地图软件和硬件。

放在屏幕上的地图一直都以这样的形式存在,需要特定的工具才能使用,客户也大多是企业和政府,应用领域局限在科学研究、建筑、军事和农业上。

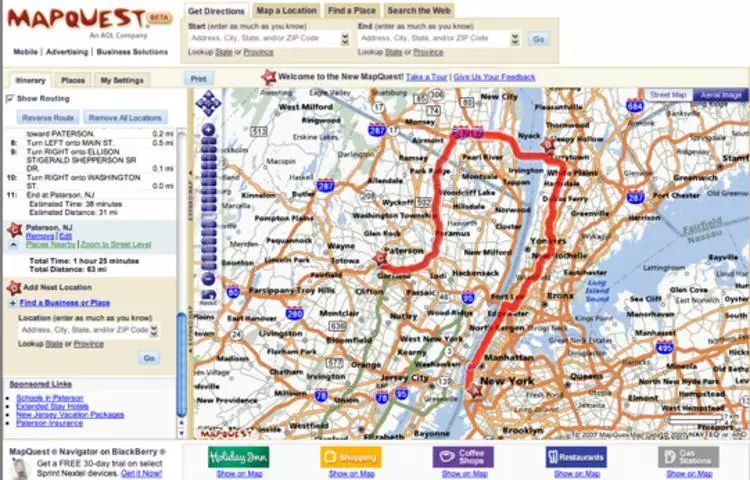

直到 1990 年代,一家名叫 Mapquest 的公司推出在线地图导航指引,第一次把电子地图放到网上供每个上网的用户使用。

早期的 Mapquest 用来“生成地图”。

早期的 Mapquest 用来“生成地图”。

不过和现在的地图形式不太一样,你不会看到一张完整的地图。Mapquest 需要手动输入目的地,它会依据“街道级别”的地理位置数据库,生成以这个地点为中心的一张电子地图。另一项功能是直接搜索从 A 到 B 的路线,它会告诉你怎么走以及预估时间。

最终确立电子地图形态的是 Google,乔布斯演示的第一代 iPhone 中,地图应用就是 Google 地图(服务来自 Google,应用由苹果开发)。

它的开始,是个有点无聊的小项目。

2003 年 Google 成立名为“Search by Location”的内部项目,输入邮政编码或者地址,Google 给出一系列基于这个位置的搜索结果。这本质上还是搜索,只不过是搜索经过认证的黄页信息,组织形式还是一个个网页。

“实事求是的说,这就是一个毫无用处的项目。”当时的产品经理 Bret Taylor 回忆说,Search by Location 甚至一整天都没有一个用户。Taylor 后来任职 Facebook 的 CTO,现在是协作工具 Quip 的 CEO。

2004 年,Google 收购了三家地图数据服务商 Keyhole、Where2 和 Zipdash。其中 Keyhole 的核心技术,就是把无数个碎片化的卫星图组合,对应到地图之上。

2005 年 2 月 8 号,第一版 Google 地图被分享到技术社区 Slashdot 上。“用鼠标拖动显示出来的地图,Cool!”、“这是我见过最棒的网页应用了。”Google 地图一开始得到的评价还不错。

现在看其实非常简陋。地图的地点信息不可点击、不会打开任何网页——就是一张放在网上的地图纸。覆盖的最大范围是美洲大陆,有地理信息的也只有美国本土,隔壁的加拿大和墨西哥只是轮廓。

上线第一天的 Google Maps

上线第一天的 Google Maps

因为截然不同的交互方式,上线第一天,Google 地图就获得了超过 1000 万访问量。第二年它就变成全世界最大的地图服务商,是 Google 搜索之后第二大流量来源。

中国的互联网地图公司差不多在同一时期出现,最早的一家是 1999 年成立的图行天下,后来它被搜狗收购更名搜狗地图;2002 年高德软件公司成立。不过它们的主要客户还是政府和企业,把地图数据卖给汽车厂商、电信运营商。

类似 Google 地图角色的是百度地图,2005 年上线的时候它也只有一个简单的网页,但普通人坐在家里就能浏览地图了。

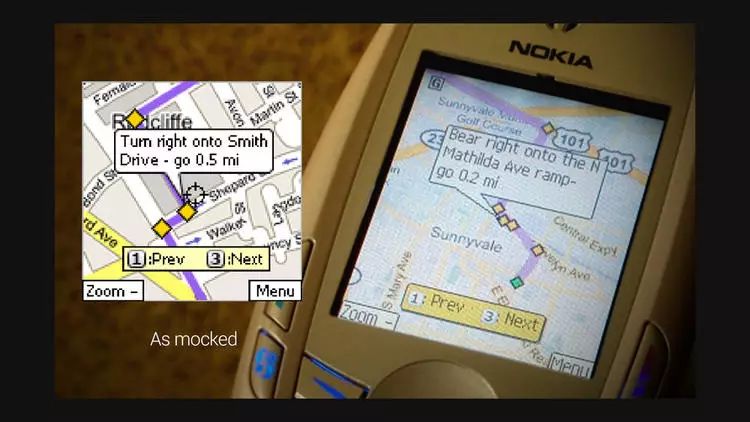

在智能手机普及之前 Google 地图(当时有可以正常访问的中国版,谷歌地图)就有移动化的团队,但移动版本只支持有限种类的手机比如黑莓。当时的工程师 Mark Crady 回忆说,因为没人使用,移动应用的数据流量也不好看,下载人数寥寥。

早期移动版 Google 地图

早期移动版 Google 地图

第一代 iPhone 是 Google 地图真正走向移动的开端。在发布会之前,苹果和 Google 达成合作,Google 提供底层数据,用户界面和交互由苹果负责,Google 地图将作为预装应用放在 iPhone 之中。

iPhone 以及后来 Android 手机普遍全世界的这几年,地图也变成了至关重要的技术基础,旅行服务、饮食点评……都需要地图接口。根据 ProgrammableWeb 网站统计,到 2012 年已经有 240 项和地图有关服务,应用开发者和 2009 年相比增长了 243%。

2008 年之后的几年,百度和高德也相继推出了面向 Android 和 iPhone 的版本,提供导航功能。

这期间地图本身也做了精进。2007 年 Google 的街景采集车开去了世界各地采集地面图片。到 2010 年地图覆盖到了全世界七个大洲。

浏览卫星图和街景甚至是一种乐趣,有人就发现了麦田怪圈、以及疑似凶杀案现场。(图1)

变成入口的机会被大众点评、美团、Yelp 等生活服务抢走

初代 iPhone 那场发布会,乔布斯描绘出地图的使用场景,原本就和生活服务有关。

遗憾的是,地图公司精进数据、和大公司竞争的同时,“在手机上叫星巴克”这件事,最终被团购和点评服务抢去了先机。

2003 年,在美国生活了 10 年的张涛创办大众点评,参照当时美国的 Zagat Survey,提供餐厅为主的商户信息;用户可以在上面打分、留言和相互交流。第二年 Yelp 上线,它由前 Paypal 工程师 Jeremy Stoppelman 和 Russel Simmons 创办。

和地图产品截然不同,这种第三方点评网站重视运营,积累用户生成的数据、商家上传的条目,是一种氛围明确的社区。用 Yelp Stoppelman 的话说,“Yelp 追求点评本身的体验,更像是一个固定结构的博客。”

之后你常常见到的,团购网站的线下地推,就是从大众点评和 Yelp 开始。地推人员走上街头,发放小礼品,换取用户的注册。

每次进入一个新市场,Yelp 会在当地雇佣一名社区经理,他的职责就是培养点评作者,鼓励新的用户进来点评。

仅仅 2011 年 4 月 - 7 月,美团网、大众点评网、窝窝团、满座网、F 团等五家团购网站的总融资额就接近 5 亿美元。这些钱用来补贴给用户和商家。

这些都不是地图公司会做的事,他们在忙着采购数据和研发新功能。

iPhone 和 Android 手机的普及,大众点评和 Yelp 也都推出了相应的移动应用。手机让他们的场景更具体,你可以基于地理位置,查找周边的商家信息。

他们后来也都成了规模巨大的生意。Yelp 于是在 2010 年后开始快速扩张海外市场,2012 年 3 月在纽交所挂牌上市。

大众点评 2010 年开始做团购、2012 年加入预约预定功能。由此开始的“团购大战”,最终在 2015 年以美团和点评的合并结束。新公司现在已经是估值 250- 300 亿美元的巨型公司。

十几年的内容和数据积累之后,到现在,查询一家餐厅好吃不好吃、能不能在线订座位、有没有折扣价……这些和生活服务有关的动作已经被大众点评这样的服务掌握。

地图在其中的作用是基础性的,没有哪家团购和外卖服务不需要接入地图提供的位置数据。Google 也为了能接入更多生活相关的信息,作价 1.15 亿美元收购 Zagat,帮助用户寻找附近最佳的地点。

但这也没有改变什么,地图本身一开始那个成为生活服务入口的愿景,最终并没有实现。

广告不能盈利,地图公司再次回来做生活服务

大众点评和 Yelp 的挣钱模式很好理解,面向商家收取广告费,然后把你排在更显眼的位置。它的主页也是一张广告牌,可以在各个位置展示不同样式的内容。这种广告形式和百度、Google 以及今天的今日头条都类似。

但地图产品很难做到这样。

数据的投入要消耗大量成本,Google 没有公布过在地图上的投入,不过据《纽约时报》,2012 年 Google 的投入在每年 5 亿—10 亿美元之间,相当于 Google 研发预算的五分之一。

如果用高德被收购前的财报作为参考,一家地图服务商的收入来自和车厂的导航合作、移动互联网的位置服务(lbs)也就是为其他应用提供接口、以及有测绘资质的公司比如四维图新和高德,可以向下游的地图运营商售卖数据。

Google Maps 一直在商业化上没什么动作,虽然你能在上面找到餐厅和商店,甚至预定酒店房间,但由此产生的账单都和 Google 无关。

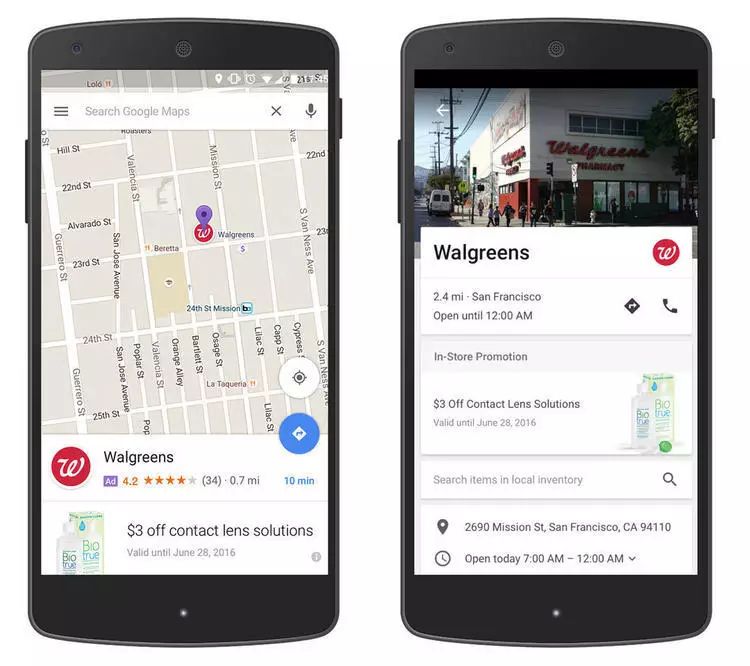

2016 年,Google 在地图中加入了搜索结果广告。这是一个相当克制的广告形式,只有搜到具体的地点才会显示和这个地点有关的优惠信息。比如搜索 Walgreen 药房,点开某家店你会看到当下的促销广告。

这其实就相当于把原本商店会雇人在街头派发的促销传单直接推送到了路人的手机上,在介绍移动广告新特性的官方博客文章里,Google 广告部门的资深副总裁 Sridhar Ramaswamy 写道:“用在线广告将更多的人带到你的商店门口,想想你将如何衡量它的影响?”

“在屏幕缩小的手机上,付费广告和真实排名之间很难衡量,因为屏幕有限。”创业公司 Placeable 的创始人 Brian Smith 在一篇文章中这样解释,为什么搜索框的竞价排名方式,和地图有天然的矛盾:“这就好比语音搜索,你愿意听 Alexa 慢慢的给你读完十几个搜索结果?”

今年 8 月,百度地图被指责搜索儿童医院,结果中前排却显示出莆田系医院。百度随后回应这不是广告,只是别名误判。这件事至少可以说明,任何广告的出现,在地图上都会变成后果严重的干扰。

现在,同样的尝试还在继续

为了重新接入生活服务,2015 年之后,地图公司们让自己的产品越来越复杂。