努力就可以上清华北大吗?

这是我刚进大学时,知乎上就很火的一个问题。而现在,不知不觉间四年本科生活画上句点已经大半年。

这几年时间里,我也一直有思考,为什么我能够来到清华大学,在这座国内顶尖的学府里边,和身边这群如此优秀的人学习和生活,以及哪些因素会影响一个人能否进入一所顶尖的高校学习?

在这个众多学生向往的园子里呆了快五年后,一些问题也自然而然地想明白了。于是撰写了这篇文章,希望能给对一流高校有执念的学生、家长和朋友一些参考,以下的「清北」可以泛指国内的一流高校。

先说结论:

能来到清北的学生都是需要经过努力的,不过这种努力程度不大相同。除了考生的个人努力之外,还有三个和「个人努力」同级别重要的因素在影响着这名考生能不能上清华北大,这三个因素分别是:教育资源、家庭因素和信息渠道。

第一部分 教育资源

教育资源一直都是稀缺资源。

之前天津开放落户政策一天引 30 万人申请,其中潜在的教育资源与机会就是吸引中青年人群很重要的因素之一。

同时,教育资源的地域分布又是不均衡的,个人只能在现有条件下去争取潜在的优质教育资源。

①

名校清北录取比例分析

我是湖南 2014 届的考生,在湘阴县第一中学就读,所以对湖南情况比较了解一点。

湖南考生清北录取比例在全国范围算比较高的,但是要从地方中学考入清华北大仍然是一件巨难的事,原因就在于教育资源地域分布的不均衡。

大

家都知道衡水中学,其实在长沙,和衡水同级别的超级中学有四所

——长郡中学、雅礼中学、师范附中和长沙一中。这四所超级中学有多厉害呢?给各位看一组数据:

上面是 2018 年清华北大自主招生全国高中录取人数的排名前十位,长沙这四所学校排名均在前六。其中,雅礼和长郡领先衡水中学分别占据第一和第二。

这组数据也从侧面反映出二三线城市在高中教育上会专门针对名校的自主招生进行调整,教育资源向其倾斜,一些「学霸班」因此诞生。

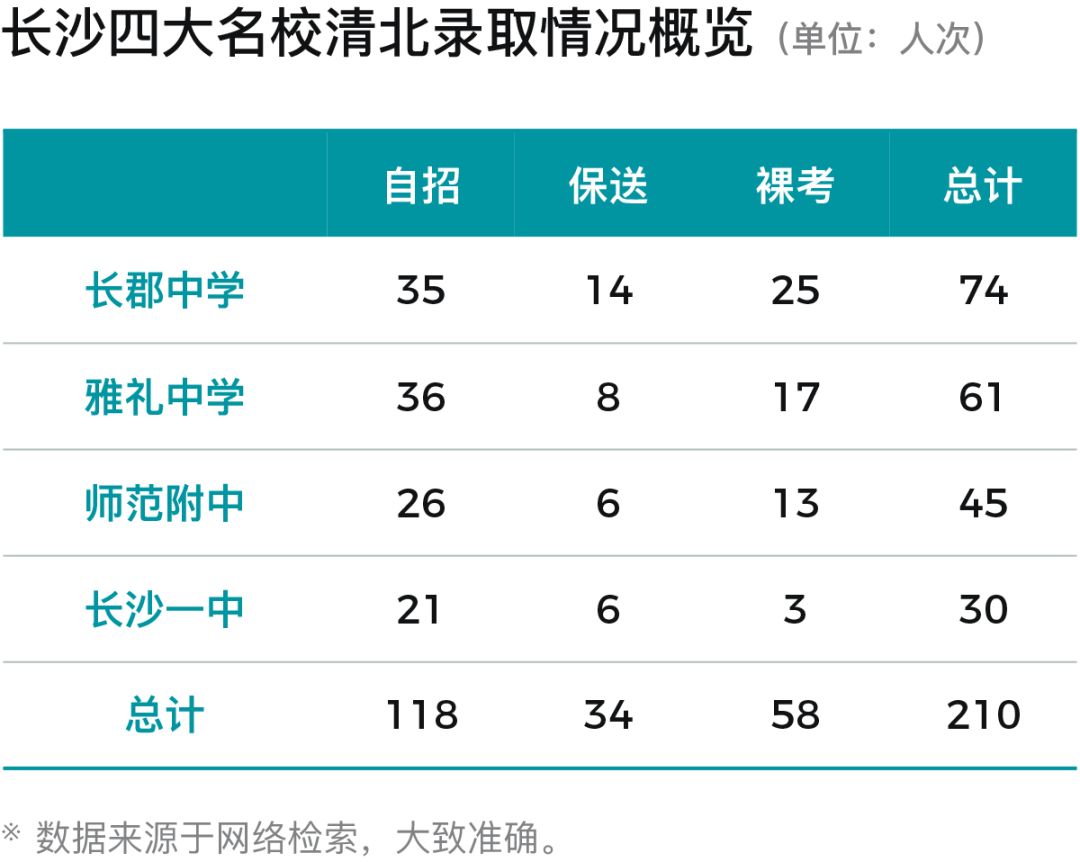

我们可以再看一下另一组数据,下面这张表格是长沙四所超级中学去年清华北大录取人数的大致统计。

清华北大 2018 年在湘招生总人数大概是 300 人,每所学校各招 150 人左右,与上面的数据结合对比一下就会发现,长沙这四所超级中学占比有 70%,这其实是一件很恐怖的事情。

湖南去年高考人数共计 45 万人左右,四大名校累计参考考生不超过五千人,这一占比是多少呢?0.5 / 45 = 1.1%。

也就是说,湖南考生中七成清北名额在百分之一的四所名校学生中诞生。

对这四所名校进行平均,录取清北学生比例超过 4%——

平均每 25 个学生中就能有一名被清北录取。除去参加竞赛保送和自主招生,裸考上清北的学生比例超过 1%。

而其他地级市和县级的第一中学这一数据是多少呢?

岳阳市第一中学这一比例在千分之一、千分之二的量级,岳阳县一中和我的母校均低于千分之一。

而且这些学校并不是每年都有人能上清北,有时候可能连着几年没人上。

数据摆在眼前,我越是觉得自己当年极其的幸运,在获得十分的专项加分后刚好过清北录取线一两分。其实自己当时估分很保守,没有意料到能上清北,不过心态比较好——大概我属于预期稍微低一点,认真去做,结果不会太差那种类型吧。

②

地域性教育资源差异

想象一下,如果你是一名学习不错的湖南初中生的家长,你会不会想方设法将孩子送去这四所名校呢?

于是,很自然地,名校的学生名额供不应求,学费不断上涨,学校每年在招生季每两个星期就会举行自主招生考试,分为初试和复试。

我初中时也参加过两次——长郡和师大附中各一次,不过都没能过初试。说实话,没有竞赛培训基础,那些题真的挺难的。

几所学校的自主招生考试和高中升大学的自招如出一辙,如同一个「缩小版」。而且这波考生中有一部分在升大学时仍然会参加自招考试。

这样一来,一个闭环就形成了。

超级中学有好的老师,有足够的教学投资和好的教学设施,不论是保送、自招,还是裸考,都有让其他学校学生望尘莫及的录取比例。这吸引了全省优质的初中生都「争抢」超级中学的「入场券」,于是超级中学能集全省优质生源于一体,进一步促进优质教育资源的集中。进而就有了我们前面看到的录取比例的数量级差异。(实际上不止清北录取,985 和 211 录取、一本录取和二本录取,这几个比例在名校同样是遥遥领先的)

对于一名普通考生来说,他

在小升初、初升高两个过程中,考上清北的概率都会有数量级的变化

,这很大程度上是直接由他能获取的教育资源所决定的。

再说说我在大学的「故事」吧。清华地处「宇宙中心」——五道口,周围有北大、人大、北航、北理等高校,说一句海淀区集中了全国最优质的教育资源一点都不过分。

海淀区的中学比较容易就能请到这些高校的老师和学生给高中生做个讲座、传授传授学习经验、讲一讲专业选择、聊一聊生涯规划,类似活动从高一到高三每学期都可以有,这种机会在地方中学是很难享受到的。

不光是高中生,重视教育、经济条件良好的小学生家长,也会根据小孩子的兴趣爱好在清华北大找一个专业合适的学生对其进行简单辅导、发掘和启蒙。

我有过辅导的经历,在这个过程中,通过对比我自己小时候,发现这些小孩儿的知识信息储备是很惊人的,对于周围正在发生的事情的了解程度和我高中的时候差不多。

地域经济发展水平、居民文化素质水平、教育资源优质程度的差异是客观存在的,但这也不是意味着这些资源是地方中学的学生丝毫享受不到的。明白这一点非常重要,我个人也是到大学期间才有所思考——

资源永远是稀缺的,但同时是可争取的,只不过其中难度存在一定差异。

③ 争取教育资源

争取教育资源这件事情对于绝大部分十二三岁的初中生来说是想不明白的。所以在入大学之前,

教育资源的争取受限于考生家长的意识和观念。

而上了大学之后,个人独立思考能力开始培养起来,这个时候的学习和之前的学习不是同一个概念了。

大学之后的学习都是需要个人发挥主观能动性的,要比较清楚自己为什么要做一件事情,否则很难将一件事情做漂亮。这个话题就不做展开论述,仍然回到「争取教育资源」这一话题。

教育资源的优质程度和其稀缺性是直接相关的。

什么意思呢?举个易懂的例子:

诺贝尔奖是大家都知道的科学界有名的大奖,得主数量非常少,这意味着稀缺性,而这位大奖得主会带博士做学术,这意味着这位博士能享受到这个领域最优等级的资源。

在高中阶段,假设其父母为非教育教师从业者,不能进行什么指导,考生能享受的教育资源有哪些呢?

① 学校的老师

② 课本和各种辅导资料

③ 周围的同学

④ 网络资源

⑤ 亲戚朋友中有高校的学长学姐

一点一点说,首先是老师。

在一所中学,老师这个变量基本上是很稳定的,基本不会出现一个班老师全换掉的情况。

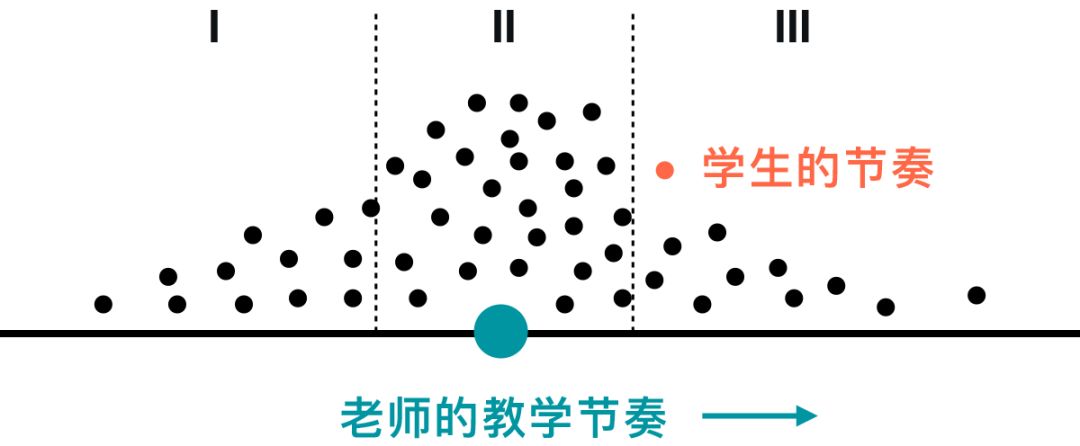

学校老师上课的水平总是按照比班级平均水平高一点点的程度进行的。

这意味着基础差一点的学生可能跟不上,而成绩好的学生会比老师的进度超前。

这一点学生自己也要清楚,基础差了就赶一赶,基础好的同学觉得老师慢了就继续往前跑,没半点毛病。怎么个赶法和跑法呢?第一种就还是回到老师,进行补习。

我个人始终认为,学习这件事情是极为需要调动主观能动性的,不然效率很低,效果很差。

家长在这一点上也很为难,知道补习不一定有效,但这似乎是最后一根「救命稻草」。

相比之下,家长学会如何教育,如何引导、如何调动孩子才是最为关键的。

这个在家庭因素部分继续论述。

在有积极性的基础上,无论是借助哪些外界力量都是极为有帮助的。

最实在的就是课本和教辅了。

教辅的市场是非常成熟的,基础的、进阶的、高难的各个级别都有,效率不算最高但用好了的确有效。

第三是周围的同学。

我听到过这样一个说法——

「一个人的水平处于他最常接触的五个人的水平的中间」

。不是很准确的描述,但理是这个理。

人的社会属性决定了人们之间面对面的相处所形成的潜移默化的影响是最大的,和自己经常交流相处的人必然会在自己身上有一个「投射」。

因此,同桌之间,前后桌之间很容易形成「互相促进」,抑或是「互相消退」的作用。

「抓住」身边优秀的同学也算是争取教育资源的一种方式。

第四点是网络资源。

前不久朋友圈被一篇文章刷屏——文章叫做《这块屏幕可能改变命运》,恰好反映了目前讨论得比较热的话——网络能不能促进教育资源的均衡,以及如何促进教育资源的均衡?

在线教育发展的初期阶段,资本会引导优质教育资源入驻平台,这个时候资源往往是开放式的,免费的。

但投资的最终目的是要赚取利润,当市场形成规模,教育资源就会开始待价而沽——付更高的费用才能获取更好的资源。

那么有没有办法跳出这个圈呢?

个人觉得在线教育这块需要有比较稳定的的公益性投资,产品要兼顾公益与盈利,要教会群众如何更好地使用他们的产品,在证明了产品的有效性后试着调动家长们用资金来推动在线的公益性教育的发展。而不是有了一批用户之后就开始

摆出一副难看的「吃相」。(对于这段内容,我实属外行,观点会有所偏颇)

除了在线教育,网络上还有一些开放的资讯信息平台,上面可能会有一些有价值的东西,但整体来说,不算是特别高效的方式,尤其对于高中阶段的学习来说,这一点可以参考「知乎」。

第五点——亲戚朋友中有高校的学长学姐。

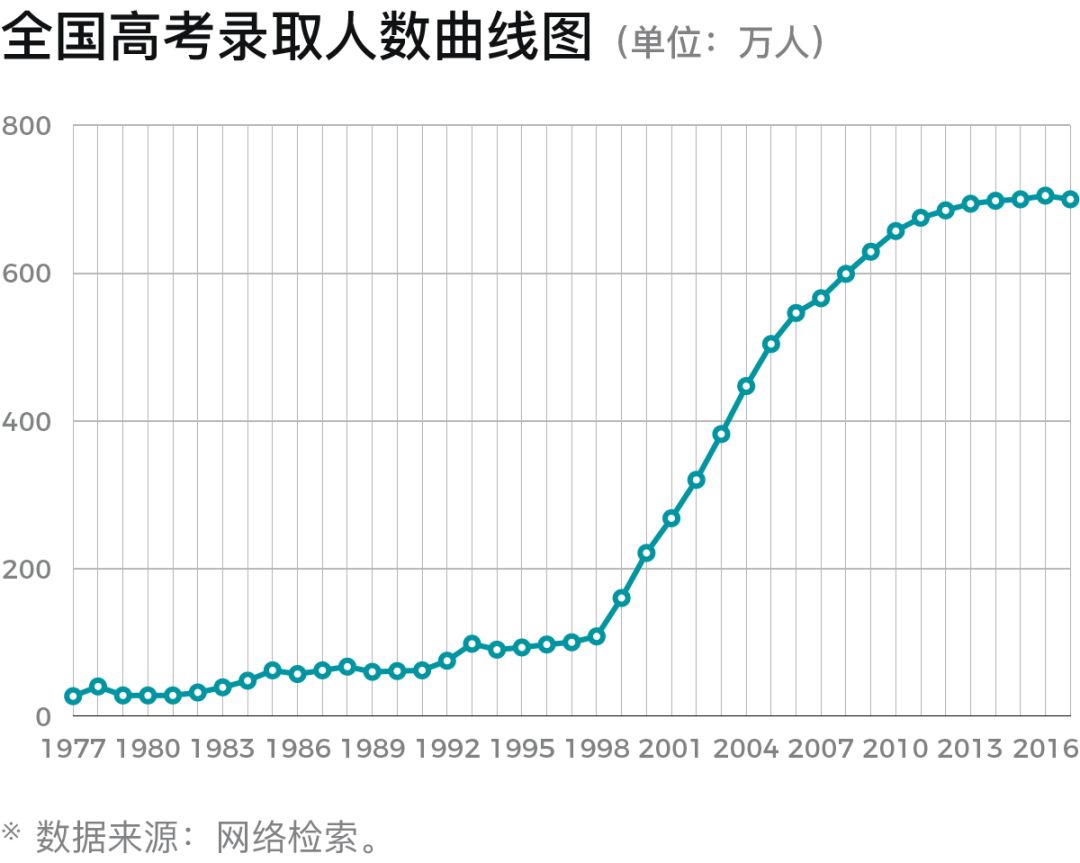

这其实是容易被忽视的一点。网络上一直都在调侃周围全是找不到工作的大学生,实际上,中国有多少大学生呢?我们可以看一看恢复高考后的录取曲线图:

从 1977 年累积到 2017 年,总共 11518.2 万人被录取。算上 2018 年的 700 多万,不到 1.23 亿。这一数据除上人口总数得到的大学生占比不超过 10%。不过如果将年龄段限定在 21~30 岁,这一比例会显著上升。

参照大学生人数,具有 985、211 高校学位的人口比例就要小得多了。

所以,如果考生身边有 985、211 高校的学生,一定要想方设法「拉过来」进行一些积极性指导。

在教育资源上,不均衡问题是已然存在并且会长期存在的,更重要的事情就变成了如何争取更好教育资源,而争取这件事情很多时候是一个意识问题,往往就在一念之差。

只要打开思路还是能一定程度上弥补些地域性差异的。

第二部分 家庭因素

在上大学之前,考生几乎是全方位受限于家庭环境的,包括经济、文化、社会等等方面,也正因此,不得不说父母对孩子的影响是巨大的。

① 父母对教育的重视程度

社会上总是每隔一段时间就会扬起一阵「读书无用论」(一线城市和东部经济发展好的地区基本不会有这种论调)。

中国在过去四十年里改革开放的浪潮下,爆发式地涌出很多机会,很多教育基础并不好的人也因此发家致富。成为「读书无用论」的实例论证。

可是,个人发展固然要靠个人奋斗,但也要考虑到历史的进程。

当浪潮缓和下来,机会不再如「火山爆发式」地喷涌,这种看似很有说服力的论据马上就倒下了。

宣扬「读书无用」论调的人不是蠢,就是坏。

抛开个性因素和先天因素,对个人发展影响巨大的主要客观因素有以下几点:

① 人力 / 人脉

② 资产

③ 个人能力

④ 知识储备

这四点中,要说最重要的,「知识储备」估计是排不上的,但是细想一下,就会发现前面三点都和「知识储备」的过程——也就是读书求学,直接或间接相关。

首先是人力 / 人脉。

个人在求学过程中结交的朋友和同学就是日后潜在的最高质量的一批人力 / 人脉资源。

然后是个人能力。

一个人的能力往往是在高校求学期间和初入工作几年培养起来(肝出来)的。

当一个人有了一定知识储备,并且在这一过程中建立起了较好的人际关系,也培养了一定个人能力,

不管他是穷学生还是富家子弟,其身价都会相应抬高,随之资产会得到积累,个人也将具有更大的为社会创造更多价值的潜力。

再回到开始的论点,家长们「读书无用论」可以撩在一旁了,不管社会怎么变化,重视教育,争取好的教育资源,接受好的教育对个人,对社会都是极有裨益的一件事情。

重视和发展教育的重要性也在于此。

虽然不管你多努力,清华北大每年招生的人数不会有大的变化,但是社会整体对教育的重视、平均受教育水平的提升仍然至关重要。

② 家庭能否支撑好的教育资源

以最开始说的超级中学为例,这些中学的就读费用对于县城普通工薪家庭来说,压力无遗是巨大的。所以,即便这些家庭的小孩具备录取资格,费用的负担会使得他们还要给自己打一个问号。

这个因素个人能带来的改变有限,需要依靠社会整体经济水平的增速超过教育成本增速来解决。重点说一下人为可改变的第三点因素——父母的角色扮演。