感谢您关注中国教育报官方微信!如果您尚未关注,请点击标题下方的

“中国教育报”关注我们

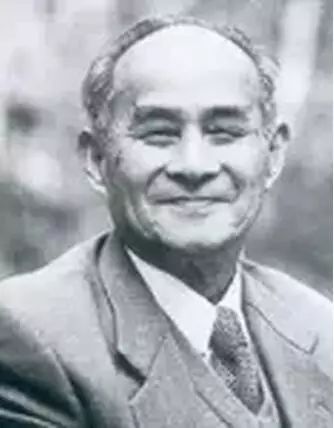

他曾主持创建我国第一个锅炉专业,他是交大西迁中最年轻的教授,他亲自教过的学生有2500多人,其中有多人成为两院院士……7月4日2时26分,中国科学院院士、我国著名能源动力科学家、西安交通大学原副校长陈学俊先生因病医治无效,在西安不幸逝世,享年99岁。

7月4日这一天间,申泮文、陈学俊,两位院士相继离我们而去,国失栋梁,令人不禁扼腕。

陈学俊先生虽走,但老一辈科学家、教育人留下的精神财富不朽。今天,中教君就跟大家聊聊,所以教育人的陈老。看身为教师的他,一生又给我们留下了哪些思考。

陈学俊成长在那个祖国内忧外患的时代,在大学时即下定决心以“工程来救国”。一路走来,他也确实始终在为这个目标奉献着。

以“工程来救国”

青年立志 投身教育

1919年3月5日,陈学俊出生在安徽滁县,1939年毕业于中央大学(重庆)机械系,1946年获美国普渡大学机械工程硕士学位,1939年至1949年在重庆及上海中央工业试验所工作,1947年起兼任交通大学教授,1950年起任交通大学专任教授、锅炉教研室主任、动力机械系副主任。

面对日本帝国主义的侵凌,陈学俊大学时即下定决心以“工程来救国”。

1941年召开的中国工程师学会年会上,陈学俊宣读了我国锅炉制造方面的第一篇研究论文,揭开了我国动力工业发展的新篇,同时还在报纸上振聋发聩地喊出了“为中国工程事业奋斗到底”的志愿。

越是苦越想报效国家

随校西迁 扎根西部

1947年初,陈学俊在美国有着“锅炉制作者”美誉的普渡大学获得硕士学位后回到上海,同年10月,28岁的他被聘为交通大学机械系兼任教授。1956年,陈学俊积极响应周恩来总理的号召,赞成交大全迁西安方案,提出“越是苦,我们就越想报效国家,彻底扎根西部。”

1957年9月,交通大学西迁,陈学俊一家六口就乘坐第一批搭载着交大基础课与专业课的教师专列,从上海跟到了西安,与交大近七十年的情缘一直未断。

陈学俊在实验室

没有教材不要紧 自己编著!

新中国成立前后,国内培养锅炉行业高级人才的大学里,没有一本用中文编写的教材,陈学俊决心改变这样落后的现状。

他发挥自己的专业特长,把在美国搜集的资料整理消化,结合自己在美国参加当时世界最大的10万千瓦发电机组建设积累的经验,编写了《燃气轮机》一书。该书于1949年面世,是我国第一本燃气轮机教材。

此后,他陆续编著出版了《实用汽轮机学》、《蒸汽动力厂》、《锅炉学》、《锅炉整体》、《锅内过程》等14部专著,翻译热工程理论基础、锅炉设备等方面的专业书籍120万字,为新中国培养动力类专业高级人才提供了大量教材;1948年,陈学俊还在上海创办了国内第一个热能动力方面的刊物《热工专刊》,对当时国内外的学术交流起到了重要作用,促进了工程热物理学的发展。

祖国需要便做!筹建第一个锅炉专业

自从瓦特对蒸汽机做出重大改进并带来工业革命到今天,锅炉一直是生产各类动力的重要装置,相关理论研究也在不断深化。上世纪五十年代,我国开始生产电站锅炉,独立自主发展电力工业,当时从设计、制造到安装调试、运行等,一切都是空白,缺乏适合中国国情的设计数据和计算公式。

为了适应国家建设的需要,陈学俊筹建了我国高校中第一个锅炉专业,培养这一领域的高级人才。他还在国内首先提出发展超临界发电机组的建议,主持了60万千瓦超临界机组的参数选择研究,筹建了国内第一个可以工作到临界压力至超临界压力的高压试验台,这在当时的国外高等学校中也属罕见。

上世纪五六十年代,陈学俊参与指导了上海锅炉厂第一台直流锅炉的设计;七十年代,主持解决了上海南市发电厂本生型直流锅炉的严重脉动问题;八十年代初,他又提出了工业锅炉大型化、火电机组近代化等建议,并进行详细分析论证,为国家能源技术政策的制定提供了重要依据,获国家科委、计委、经委颁发的重要贡献奖,在动力工程行业具有崇高声望及巨大影响。

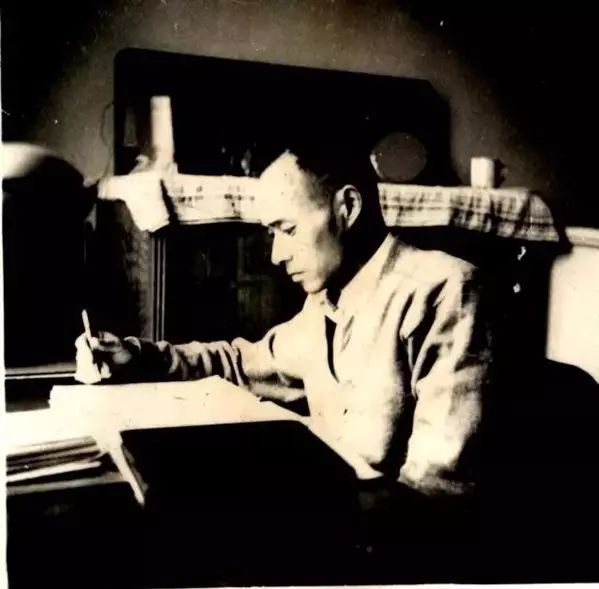

陈学俊在备课

名师出高徒,培养众多人才

自步入教育领域,陈学俊亲自教过的学生有2500多人,可谓人才辈出,其中有6人成为两院院士。

1955年9月,交通大学锅炉专业开始招收两年制研究生,陈学俊指导的三人中的林宗虎于1995年当选为中国工程院院士,这一对西安交大院士师生被传为佳话。林宗虎说他取得的成就都得益于陈学俊的培养。

1980年,国务院学位制度公布,陈学俊被聘为国务院学位委员会工科评议组成员、第一批博士生导师。他培养的74名研究生中,36人获博士学位,34人获硕士学位,博士后4名。

陈学俊的学生郭烈锦1989年毕业后留校任教,1992年,年仅29岁的郭烈锦由于成绩突出从讲师破格提升为西安交通大学教授,并于1999年成为教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授,2013年,郭教授获得万人计划科技创新领军人才,曾任西安交通大学能源与动力工程学院院长、现任动力工程多相流国家重点实验室主任。2014年,他指导的博士白博峰教授获国家杰出青年基金。

年过9旬依然同学生学习交流

在同事、学生眼中,陈学俊先生永远保持着一颗年轻的心。他90多岁高龄依然在实验室中和学生们一块学习交流。只要身体条件允许,他每周都会去多相流实验室看看。

捐出大量资金鼓励莘莘学子

除了对学生的悉心教诲,陈学俊还捐出大量资金奖励莘莘学子。

1996年,陈学俊将获得的何梁何利基金科学与技术进步奖的10万元奖金,分赠给了安康希望工程和西安交通大学,以设立研究生奖学金。2006年,陈学俊院士又在学院内设“陈学俊优秀奖学金”,至今已奖励学生160人,发放奖学金31.5万元。

2016年,在交大120周年校庆之际,陈学俊再次向学校捐款20万元,用于奖励梦想的新一代。他还经常以他自己在旧社会怀着工程救国、科学救国的思想,历尽坎坷、刻苦求学的困难情景,以及新中国的良好学习环境为题材,启发学生珍惜宝贵年华和来之不易的幸福生活,勤奋学习、勇于探索,为国争光。

几十年来,陈学俊在教育科研领域勤奋耕耘,为国家的强盛繁荣奉献出了全部力量。

岁月如歌,从清晨走到黄昏,从黑发走到白发,无论是在风云变幻的年代,还是在成功辉煌的岁月,陈学俊都坚持着对事业的执着追求,在他所热爱的领域中留下坚实的足迹。先生走了,但他为大家留下的精神财富却将永垂千古,指引与激励着大家不断向前。

实习编辑 | 高美微

责任编辑 | 齐晓君

参考资料 |

中国统一战线《陈学俊院士的工程强国梦》

中国青年报·中青在线《我国第一个锅炉专业创建人走了》

新华网官方微信《国失栋梁!两位中科院院士同日去世,沉痛送别……》

文中图片来自西安交通大学官方微信《沉痛悼念中国科学院资深院士、西安交通大学教授陈学俊》

如果您觉得这篇文章不错的话,就给小编点赞吧