作者|魏森垚

编辑|用生命在改稿的做書编辑部

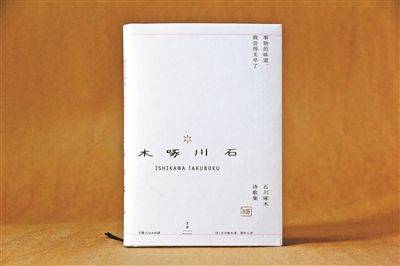

去年因为很喜欢石川啄木的诗集《事物的味道,我尝的太早了》,采访了这本书的编辑苏本,采访过程中突然注意到书封上有一朵烫金小花,仅此一朵。

随口问了句这朵不起眼的小花有什么特殊含义吗?

苏本说,你可以理解为樱花,也可以当作烟火,它是这本书的设计师对这本诗集的理解,虽然诗人的一生悲凉,但他的诗并不只有哀伤,很多是刹那又明亮的感觉。于是,设计师特意设计了这朵花,代表他的感受。苏本觉得,也是她对这本书的感受。这朵花便留在了书封最中间的位置。

如果不了解编辑的工作,也不太清楚出版是什么的话,就无法得知像这朵小花的“秘密”,也不能算拿捏到一本书的厚度和重量吧。

编辑的工作不像作者,编辑就是把作者的工作以最完美的形式200%地表现出来后,然后躲在作者身后拼命把他们推到前面去。最后,十分忐忑地去书店看看自己做的书销量如何,读者的反应如何,如果它们乱了、歪了,偷偷摆好。

《天才的编辑》电影放映完,我问做書主编杨老师“看到最后哭了吧?” 她说:“不光最后,全程都很想哭。” 在场有很多编辑,影院灯亮起的时候,我看到很多人站起来拿着纸巾整理自己的表情。

看完《天才的编辑》后,我们听到了几位作家与编辑的故事。

从04年开始做编辑的赵萍老师眼眶湿润地说她电影结束后专门出去平复了一下情绪。回忆起刚来到人民文学出版社工作时,跟着社里的老编辑们去陕西找陈忠实老师拿稿子。陈忠实老师说稿子需要复印,编辑们等了三天,直到上火车前才收到稿子,原因竟然是陈忠实怕稿子被当面退回。

赵萍老师说,就像电影开头珀金斯坐在回家的火车上看沃尔夫的稿子一样,人文社的老编辑们也是在火车上看完了陈忠实老师的稿子,拍案叫绝,决定一回北京立刻出版。

陈忠实,一个敢写“小说,被认为是一个民族的秘史”的大作家,还是会“怕”编辑。而对于年轻作家,书稿第一次出版时,他们在哪儿?在做什么?什么样的心情?是否也像电影中的沃尔夫那样。

那晚,年轻作家邓安庆和我们一起看了这部电影,活动快结束时他从观众席里站起来走上台,拿起了麦克风。

作家 邓安庆

他说电影里沃尔夫第一本书被出版社接收时的场景,让他想到了自己。邓安庆写了十来年,没有任何发表,也不认识任何编辑,直到有一天磨铁出版社的编辑给他发来一封邮件,说想要出版他的一本书。“我当时以为他是骗子,真的以为他是骗子。怎么可能会有人来找我出书呢?”

邓安庆当时在苏州商业城做与木材相关的工作,和文学毫无关系,周围朋友听说这个消息后,一致认为是骗子。直到跟编辑反复确认后,发现竟然是真的要出书了。版税相关的事务,邓安庆完全不懂,也不在乎,全部交给编辑打理,他觉得能出就行。

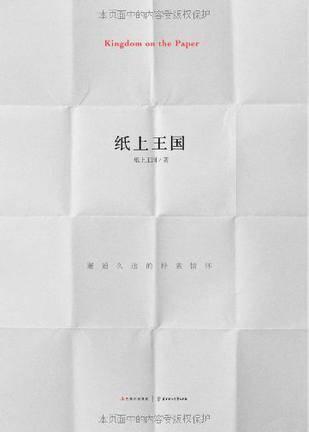

这本书就是《纸上王国》:

那该是下午阳光正好的时刻,我在上学,她赶着去洗衣服。一日过后又是一日,我们以为会是永不会改变的生命节奏。——《纸上王国》

样书做出来后,编辑把书快递给邓安庆,那天恰好是星期六,快递不上班,等到周一才能送。邓安庆打电话给快递员:“我去拿。” 苏州下着雨,他坐着车辗转几十公里的路到了快递收货点。拿到书的一刻,抱着快递员狠狠亲了一口。回去的路上,他抱着书,一看到书就忍不住笑起来。

邓安庆说:“被认可的感觉非常非常难得。”邓安庆现在已经出版过好几本书了,说起这些时像个小孩一样兴奋。

大概对作家来说,无论日后取得怎样的成就,从写作爱好者到自己的写作被专业编辑认可,并出版,这一刻才是真正意义上的人生巅峰吧。

享有一位作者成为“作者”的“初夜权”的,不是市场,不是读者,而是编辑。他们认可一位作者后,全力编辑他们的才华,自称这份职业是没有创造的创造。写作是孤独的,但出书不是,编辑会陪伴在作者身边,像战友一样,一起静静地等待时间和世界的答复。所以,海明威、沃尔夫这种站在文学史之巅的人,一定要将自己的作品献给他们的编辑珀金斯。

没有什么比这份职业更惊心动魄、更刺激,但也太寂寞了、太憋屈了,就像电影里的珀金斯悲喜不露,荣辱不惊。

这是一个文学退步的时代?

看完电影我们很想知道一个答案:这个时代还有编辑。但是,还有天才作者吗?

楚尘文化创始人 楚尘

楚尘老师说去朋友家做客,朋友指着书架上还没有拆封的书推荐说“这本书很好”,他问:“你都没拆开看过,怎么知道好?”朋友说:“很多人都在宣传这本书,差不了。”

身边很多朋友都这样,书架上摆着没有拆封的书,知道是好书,总有一天会拆塑封,但不知道是哪一天。大家的生活很忙碌,有趣的休闲活动在诱惑我们,留给文学的时间越来越少。

人民文学出版社 赵萍

赵萍老师作为2000年后成长起来的编辑,非常羡慕上一代的编辑们。那时候一位年轻人只要在《当代》、《收获》这样的文学期刊上发表一篇文章,立刻可以变成当红作家,书店门口会有车排着队,大家都在抢一本书,每家经销商都抢着进货。那时真的是黄金时代,书很珍贵,好的文学很被重视。等到她做王刚老师的《英格力士》、《月亮背后》这些优秀的文学作品时,使尽力气才卖了五万五千册,社里的同事们觉得,五万五千人大概就是当时文艺青年的总数了。但这几年我们看到了文学的热销,迟子建老师的《群山之巅》卖到了二十万册。张悦然的《茧》、葛亮的《北鸢》出版至今卖到十几万册,她在2004年根本不敢想象,这些年轻作家的作品可以卖到这个数量。现在也许不是文学发展最好的时代,但是一个越走越好的时代。文学正在回潮。

文学越来越不被重视,天才作家越来越少,这个时代还会有像

珀

金斯这样的编辑和沃尔夫这样的天才么?关于这个问题楚尘老师的答案是

“过去有,现在有,未来也会有,只是编辑这个职业一直藏在背后。”文学永远不会式微,只要还有编辑,就有天才的诞生,我们就有好书可以读。

关于电影

活动当天我们还邀请到电影资料馆的沙丹,很多人看完电影大呼失望,觉得电影冗长无聊,毫无剧情,像科林·费尔斯 、裘德·洛 、妮可·基德曼这种好莱坞大明星为什么要接这样的“烂片”。我想说,正因为这部电影原汁原味地还原了一个编辑的日常,觉得无聊很正常,因为这份工作乍一看起来就是很乏味,甚至毫无价值,总的来说,太寂寞了。电影亦然,感谢沙丹从专业影评人的角度简单解释了电影的价值所在

(以下内容根据沙丹讲话整理):

像这样一部文学性非常强的传记性电影,以前几乎是不会出现在电影院里的,观众能在电影院看到这样一部品质很高的文艺片,可以说非常幸运。但是《天才的编辑》目前票房成绩确实很不好,上映一周多票房一千多万,可能还不如一个好莱坞大片首映的票房。但这个电影的品质非常好。

导演是英国著名话剧导演迈克尔·格兰达吉(Michael Grandage),这是他的电影处女作。

所以可以发现电影场景中有很多内景,话剧风格非常明显。

编剧是约翰·洛根(John Logan),曾凭《雨果》获奥斯卡最佳编剧奖提名,也是传记电影《飞行家》和007系列电影《007:大破天幕杀机》的编剧。

很多影评说这部电影讲的是编辑和作者之间相爱相杀。这是误会,电影中珀金斯与沃尔夫是精神上的父与子,非常依赖的关系。

电影中有很多精妙用心的设计,最后一个场景中,珀金斯收到了沃尔夫逝世前写给他的信,他在电影中第一次脱下了帽子,并忍声痛哭。

最后,在这部电影中我们可以看到英国遗产电影的传统。虽然是美国的故事和美国的投资,但仍然感受到了英国的田园,以及英国电影在翻拍文学作品时严谨和精致的传统。

影评人 沙丹

电影改编自《天才的编辑》这本书,书中珀金斯对有志成为编辑的年轻人说:

“你们必须记住的第一件事,是编辑并不给一本书增添东西。他最多只是作者的仆人。不要觉得自己很重要,因为编辑充其量是在释放能量,他什么也没有创造。”

“当作者要破坏他作品中的本色时,这就是编辑应该介入的时机。但别介入得太早,一刻都不能早。”

珀金斯的故事或许伟大,但绝不稀有,这样的编辑大有人在。当你决定或想要进入出版业时,是否问过自己,我能成为这样的编辑吗?

《天才的捕手》电影海报

这是我最喜欢的一版

做書原创文章,转载请联系作者授权

好文回顾

▼点击了解更多