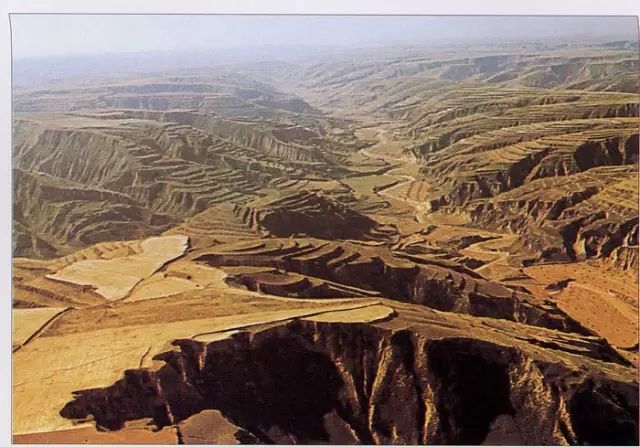

黄土高原

黄土高原是中国四大高原之一,亦为世界著名的大面积黄土覆盖的高原,是中华民族古代文明的发祥地之一。

高原横跨青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、豫7省区大部或一部。位于北纬34°~40°,东经102°~114°,面积约30万平方千米。高原由西北向东南倾斜,海拔多在1 000~2 000米。除许多石质山地外,大部分为厚层黄土覆盖。经流水长期强烈侵蚀,逐渐形成千沟万壑、地形支离破碎的特殊自然景观。黄土高原面积广阔,土层深厚,地貌复杂,水土流失严重,均为世所罕见。

高原上主要山脉太行山、吕梁山和六盘山把高原分隔成3部分:

①山西高原。

吕梁山以东至太行山西麓,有许多褶皱断块山岭和断陷盆地,山岭多呈北北东走向,主峰海拔均超过2000米,山地下部多为黄土覆盖。主要的河谷盆地有太原盆地、临汾盆地、忻县盆地、运城盆地、榆社盆地、寿阳盆地等。

②陕甘黄土高原。

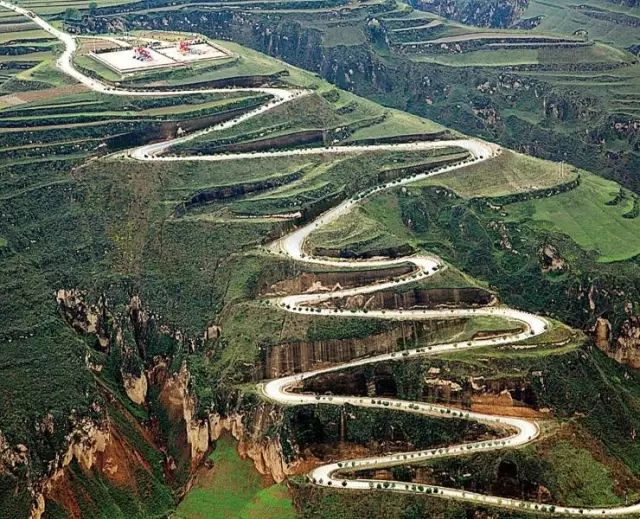

吕粱山和六盘山(陇山)之间黄土连续分布,厚度很大,其堆积顶面海拔一般在1 000~1 300米。地层出露完整,地貌形态多样,是中国黄土自然地理景观最典型地区。

③陇西高原。

六盘山以西,高原海拔约2 000米,黄土厚度逐渐增大,成为波状起伏的岭谷地形。

黄土高原沟间地地貌

塬是黄土堆积受流水侵蚀残留的高原面

,地表平坦,坡度1°~3°,如泾河上游的董志塬、洛河的洛川塬等。

塬面被沟谷强烈侵蚀后称为破碎塬。

在大的地堑断陷谷地里,断裂往往呈复式阶梯状。覆盖其上的黄土塬称为黄土台塬。黄土台塬通常保存较完整,如汾渭断陷谷地里的黄土台塬。粱在平面上呈长条形,顶部宽度不大,多数仅长几十米到数百米至数千米,面积约2平方千米。梁的横剖面略呈穹状,坡度多在1°~5°,梁顶以下有明显的坡折。峁是孤立的黄土丘,平面上呈椭圆或圆形,峁坡多成凸形坡,坡度可达20°左右,面积约0.25平方千米。黄土梁峁区亦称黄土丘陵沟壑区。

塬、梁、峁的形成常受黄土堆积前基岩古地形控制。

塬的基底多在开阔盆地中,地势较平坦,各时代的黄土呈连续堆积,黄土厚度较大,古土壤层较平坦,因而塬面甚为平缓;梁、峁地貌多分布于古盆地的边缘或隆起的高地,受流水切割,地形起伏较大,后期覆盖黄土遭侵蚀成为丘陵地貌。梁、峁在同一地区内往往交替出现,或以梁为主,或以峁为主。两峁之间地势显著凹下的分水鞍称为墕。若两沟头相向溯源侵蚀成长脊状,称为崾崄,崾崄也常出现于塬和梁间。

此外,尚有黄土墹。主要分布在陕北白于山和甘肃省东部的河源地区。马兰黄土充填了古河沟长条凹地,尚未被现代沟谷切开,宽几百米至数千米,长达几千米至数十千米,成树枝状格局组合。

黄土墹受现代流水侵蚀沟的破坏,谷坡两侧仍保存着局部平坦地形,则称黄土坪。

黄土高原沟谷地貌

黄土高原沟谷发育,沟道密度达2.35~10.9千米/平方千米,一般塬面及四周切割密度小于3千米/平方千米,广大丘陵沟壑区切割密度达4~8千米/平方千米,切割最严重的黄河峡谷的河曲黄道沟一带达10.9千米/平方千米。黄土高原主干沟谷切割深度一般都在200~300米。黄土覆盖的流域面积和沟谷面积之比均已超过25%,最严重者可达56.7%,即被沟谷蚕蚀的面积已达黄土覆盖面积的1/2。

沟谷地貌按其大小、形态特征和发育过程,可分为细沟、浅沟、切沟、冲沟和河沟等。

沟谷的发育是流水下切、溯源侵蚀和谷坡块体运动共同作用的结果。

下切加深沟谷,溯源侵蚀延伸沟长,块体运动展宽了沟谷。每当暴雨,溯源侵蚀速度加快,沟坡块体运动活跃,其主要方式有泻溜、崩塌和滑坡等。泻溜多发生在35°~40°的坡面上,土层因受干湿、寒冷和冻融交替而松动,受重力影响顺坡下溜。

崩塌是谷缘陡崖因雨水和径流沿垂直节理下渗,通过潜蚀作用,使土体失去稳定而致。

滑坡是谷坡上大量土体沿一定滑动面整体滑下的现象,谷坡上造成圆弧形的陡崖和坡脚庞大杂乱的滑坡体。滑坡体积达数百万乃至成千万立方米,有时堵塞沟谷,截断水流,形成天然湖,称为“聚湫”。黄土高原沟谷重力侵蚀占一定比例,大量物质补给流水,黄土泥流非常活跃。

黄土高原黄土微地貌

黄土微地貌是地表水沿着黄土中的裂隙下渗,机械侵蚀和化学溶蚀的结果,破坏了黄土结构,形成洞穴,并引起地面沉陷,造成黄土特有的潜蚀地貌。常见者有黄土碟、陷穴、黄土桥和黄土柱等。黄土碟分布在平缓地面,形似碟状凹地,一般深2~3米,直径10~20米,深与直径之比约1:10。由于地表水下渗,溶解了黄土中可溶矿物,并把粘土微粒带到土层下部,破坏了土层结构,在重力作用下,土层围绕中心缓慢下沉压实。陷穴是一种较深的圆形或椭圆形洼地,当地表水汇集到节理裂隙中,由潜蚀作用形成洞穴,称陷穴,按其形态可分为竖井状、漏斗状和串珠状。黄土桥是溶蚀和侵蚀形成的地下洞穴受重力作用发生崩塌,残留的洞顶形如拱桥,故称之。黄土柱是地表水沿着黄土垂直节理溶蚀和侵蚀,残留柱状或塔状的黄土土体,一般高数米或十余米。

黄土高原属暖温带半湿润至半干旱气候,主要特征是冬季寒冷干燥,夏季温暖湿润;雨量稀少,变率大,目光充足,日照时数多,热量条件较优越。高原从西北向东南,年均温变化在8~14℃,全区日均温l0℃以上活动积温为2 000~3 000℃,无霜期120~200天。气温日较差平均在10~16℃。降水年际变化大,季节分配不均,东南多于西北。年降水量200~700毫米,其中65%以上集中于7、8、9三月。降水强度大,多暴雨和冰雹,往往一次暴雨即占全年降水量的30%甚至更多,最大降雨强度每分钟可达2.4毫米,是产生水土流失的重要原因。