(1

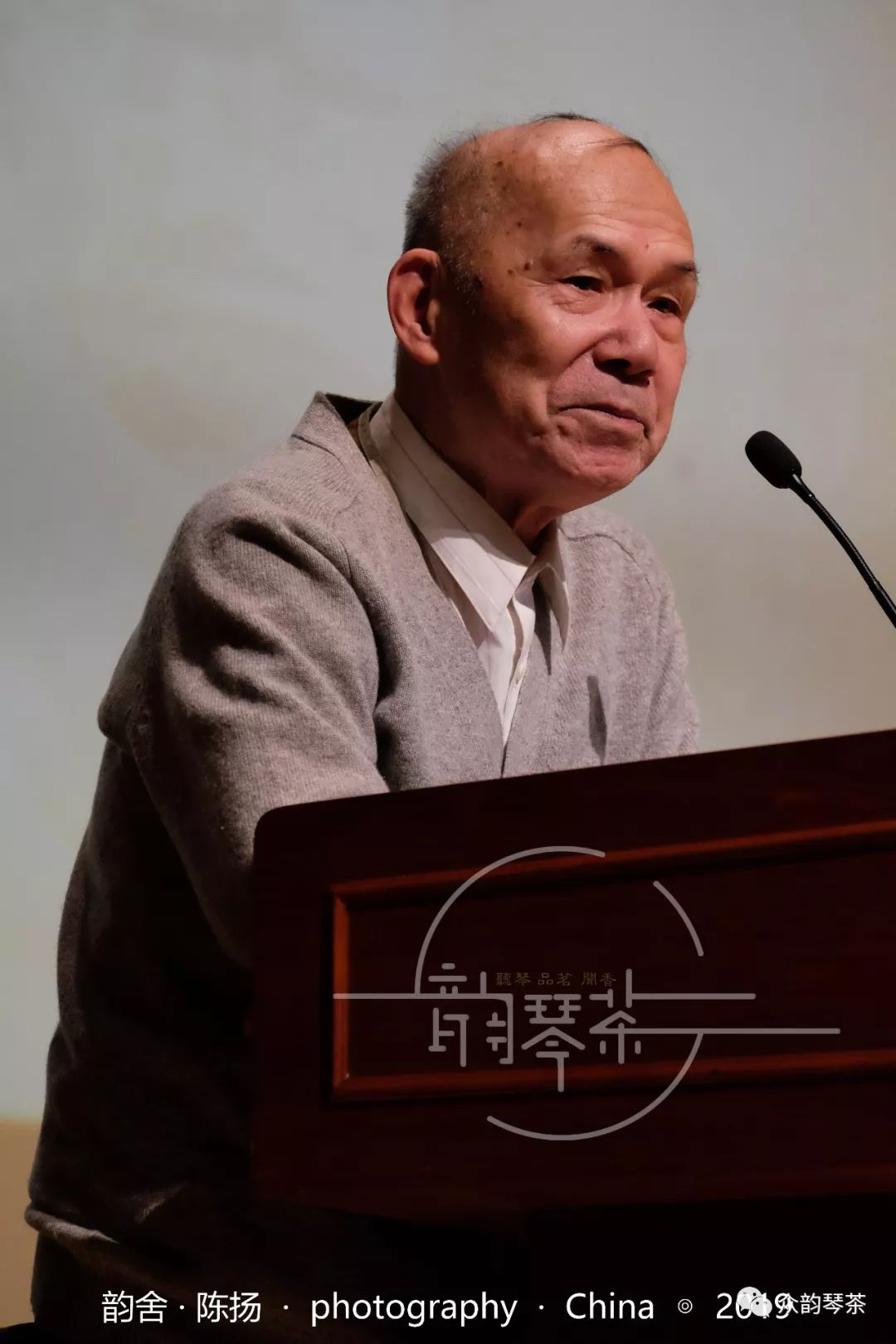

)姚炳炎先生是《打谱钩沉》的榜样

我国古琴文献资料非常丰富。《琴曲集成》所收的谱集就有142种,加上出版后又新发现的以及手抄本,共有150种左右。《琴书存目》更有321种 (见林晨《触摸琴史》。

存见的古琴曲目就有670多首,加上不同的版本,就达到3000曲以上。可是1937年今虞琴社统计全国琴人能演奏的琴曲只有78首,1954年据民族音乐研究所统计,全国琴人能演奏的琴曲也只有82首,(见査阜西《古琴艺术现状报告》)可见《琴曲打谱》任务之重。老一辈琴家管平湖、査阜西、张子谦、吴景略等也做了不少打谱工作,但是姚炳炎先生做的更多,打谱数量之多,正如张子谦先生所述《放眼琴坛谁比得》。我认为“向老师学习琴曲,再传给学生,一代一代往下传”是《传承》。“老师不会的琴曲,通过打谱自己会了,又传给学生,又一代一代往下传”,才是更全面的《传承》。古曲不仅仅限于弹奏,还蕴含许多琴学的道理,包括“作曲方法”“音律”“和文史哲的联系”等方面,都有“深奥”(“沉”)的道理,值得“探索”(“钩”)。 况且不少琴曲已经“失传”(也是“沉”、“沉没”),要把它发掘 (“钩”)出来,古为今用。 姚炳炎先生以及其他老琴家去世之后,“打谱”又在古琴界继续开展,已打谱的可能近200首,但 离670首还很远,更何论3000首呢。“打谱钩沉”是古琴文化传承非常重要的一个方面,姚炳炎先生是这方面的好榜样。

(2

)姚炳炎先生是《业余研究》的榜样

不少人把“专业”和“业余”对比,好像“业余”的水平不高,不够“专业”,其实并

不是“专业和业余”的关系,而是“职业和业余”的关系。不管是“职业”或是“业余”都要求有“专业”的标准,而且要职业和业余相结合。姚炳炎先生不是“职业”的琴家,不但研究水平高、成果大,他演奏技巧也是高的,正如我父亲陈琴趣给姚炳炎先生的挽联所说的“妙指清音”。

当然,因为有本职工作,研究古琴只能在业余进行,进行研究的“时间”比“职业”的

要少许多,这就要看“如何安排”了。另外“研究条件”(包括“工作、居住环境”) 都要比“职业”的差好多。但是姚炳炎先生能克服困难,自己创造条件,作出重大贡献。姚炳炎先生是《业余研究》的好榜样。

(1)1956年5月 古琴采访小组与南通、上海琴人在今虞琴社雅集。

姚炳炎录音有《幽兰》《高山》《广陵散》《潇湘水云》《鸥鹭忘机》

陈长林录音有《平沙落雁》《归去来辞》(见林晨《触摸琴史》

1956年5月 古琴采访小组与南通、上海琴人在今虞琴社雅集合影

第1排左5查阜西 第3排左5姚炳炎、左6陈长林

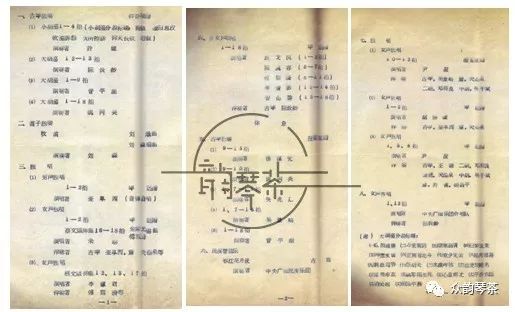

(2)1959年8月 25日 《胡笳十八拍》音乐会

姚炳炎演奏《神奇秘谱》的《大胡笳》和《澄鉴堂琴谱》的《胡笳十八拍》,

陈长林演奏《神奇秘谱》的《大胡笳》和《琴适琴谱》的琴歌《胡笳十八拍》 。

1959年8月25日在《胡笳十八拍》音乐会节目单

(3)1963年12月《全国第一届古琴打谱会》

姚炳炎交流了他打谱的《孤馆遇神》和《乌夜啼》并在音乐会上演奏此二曲

陈长林交流了他打谱的《短清》和《孤馆遇神》,在音乐会上演奏他移植的

《春江花月夜》

1963年12月全国第一届古琴打谱会集体照

第一排 左5.查阜西 第二排 左8.姚丙炎 第三排 左12.陈长林