林采宜 刘星辰

/文

核心观点:

-

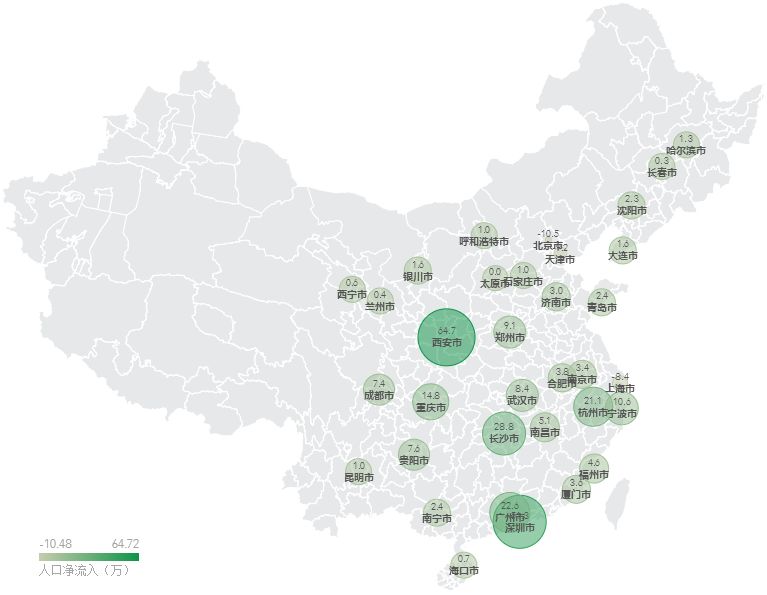

从人口数量、年龄结构、城镇化等因素来看,人口高速增长支撑住房刚需同步增长的历史已经结束。在人口自然增长率下降的时代背景下,人口流量,即各地区之间的人口迁移情况,成为未来驱动不同城市住房刚需的重要因素。

-

从不同城市的人口增量结构来看,2017年以来,一线和三线城市人口净流入规模出现缩减;同期二线城市则涌入大量人口。2017年,人口净流入量对

一、二、三线城市

常住人口增量的贡献度分别为52.88%、74.38%和10.77%。

-

伴随着一线城市的人口净流出和各项住房调控政策,未来住房刚需将被逐步挤压;而二线城市,其核心地区人口呈现净流入状态,短期内住房刚需相对较为旺盛;三线城市的人口流动状态主要取决于周边一二线城市的分流效应,从总体趋势来看,体现为弱增长,因此三线城市的住房刚需相应较弱。

引言

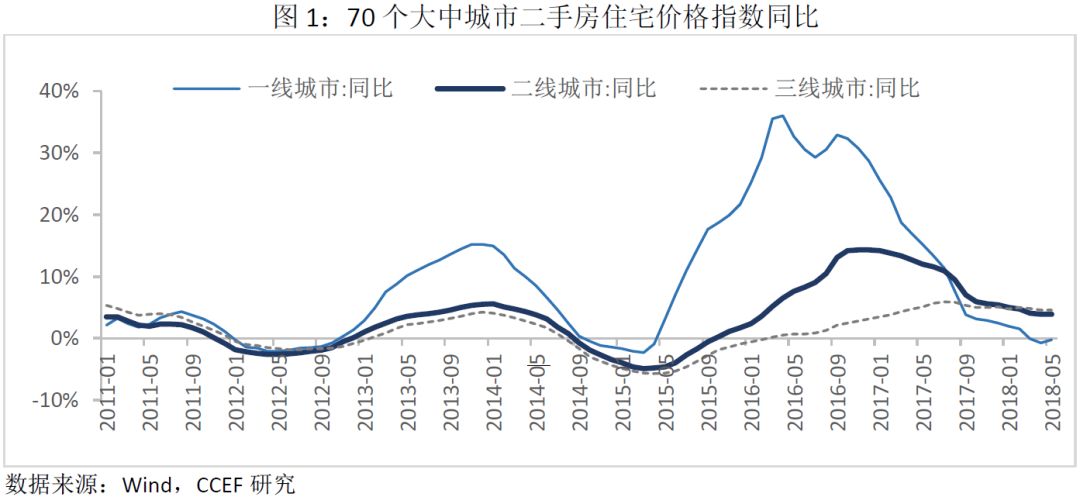

随着各类调控政策的强化,驱动房价上涨的投机性因素有所消退。从

70

个大中城市二手房住宅价格指数来看,一二线城市二手房住宅价格同比分别自

2016

年

4

季度以来明显逐步回落,其中一线城市的跌幅最大,自

2018

年

3

月以来同比处于回落状态,二线城市同比增速回落但较为平缓,目前二线、三线城市的房价同比增幅分别处在

4%

、

4.6%

左右。

在房地产投机性需求受到全面抑制的背景下,人口因素形成的住房刚需对房价的影响不言而喻。随着刘易斯拐点的出现,

人口高速增长支撑住房刚需同步增长的历史已经结束。

在当前低生育率、低自然增长率的背景下,人口流量,即各地区之间的人口迁移情况,成为驱动未来住房刚需的重要因素。

一、

人口因素带动的住房刚需高速增长时代已经结束

1、

城镇人口高速增长的时代已经结束

首先,从人口数量来看,从

2006

年至今,中国人口自然增长率始终保持在

0.6%

以下,最低至

0.48%

(

2010-2011

年)。放开二孩之后,自然增长率略有回升,升幅也不过是

10-20%

,

2016

年和

2017

年的人口自然增长率分别为

0.59%

和

0.53%

。从目前的生育人口基数可以推断,未来十年,中国的人口自然增长率将持续维持在目前的低水平。

2、

由城镇化拉动的住房刚需也在逐步减弱

从城镇化率来看,

2017

年我国城镇化率增至

58.52%

,尽管与发达国家的城镇化率有所差距,但由于我国目前的农村人口结构不断老龄化,城市户籍制度的限制以及房价收入比的扩大,导致未来城镇化带来的人口增长和住房刚需都将回落。数据显示,

2010

年以来,我国新增城镇人口增速不断下滑,

2017

年降至

2.58%

,城镇化进程逐渐放缓的趋势意味由人口城镇化带动的住房刚需也将逐步减弱。

3、因居住需求而

购房刚的人口数量步入下滑周期

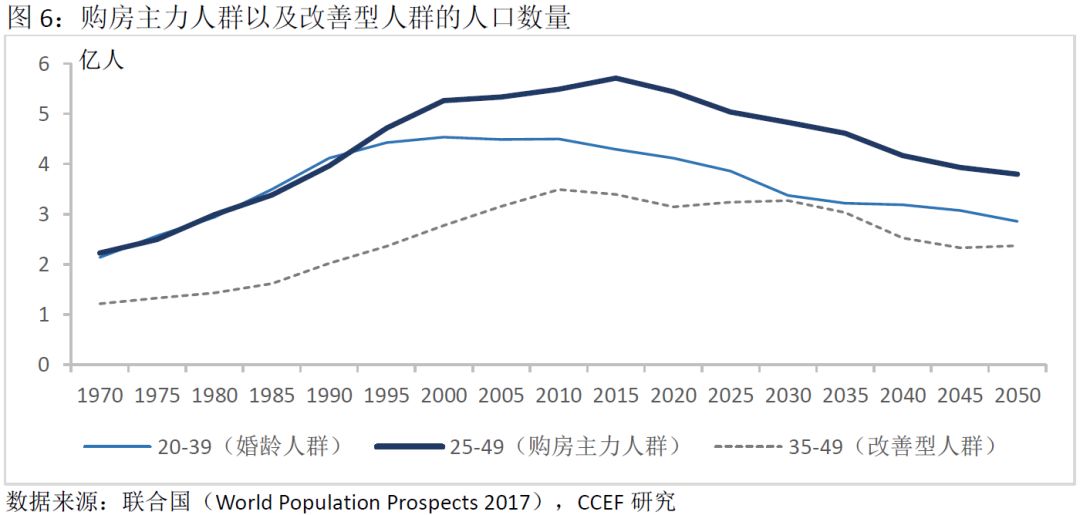

从收入曲线和生活需求来看,

25-49

岁是购房的主力人群,其中

20-39

岁主要为结婚置业,

35-49

岁主要为改善居住条件而置业,这两类人口的绝对数量在

2015

年之后逐渐下降,意味着我国有购房需求的绝对人口数量开始步入下滑周期。

二、

二线城市成为人口流动的集中区

1、

城镇人口自然增长速进入衰减期

出生和死亡变化所带来的人口自然增长是影响人口总量变化的重要因素。受

2015

年的二孩政策影响,

2016

年城镇人口自然增长率出现了一个累积生育需求集中释放的高点,但随着政策的释放效应逐步减弱,

2017

年人口自然增长速度大幅下降,进入常态化的增长状态。统计数据显示,

2017

年一二三线城市的常住人口增速分别为

1.44%

、

1.26%

、

0.58%

。自然增长人口的衰减对常住人口增速带来负向影响。

2、

人口流动对一二三线城市常住人口增量的贡献度差异较大

除了出生和死亡变化所带来的人口自然增长之外,影响人口总量变化的主要因素还有流入和流出所引起的人口变动。在人口低速增长的城市,人口自然增长对人口总量的变动影响不大,因此,人口在城际之间的流动成为各(城市)地区人口总量变动的主要因素。

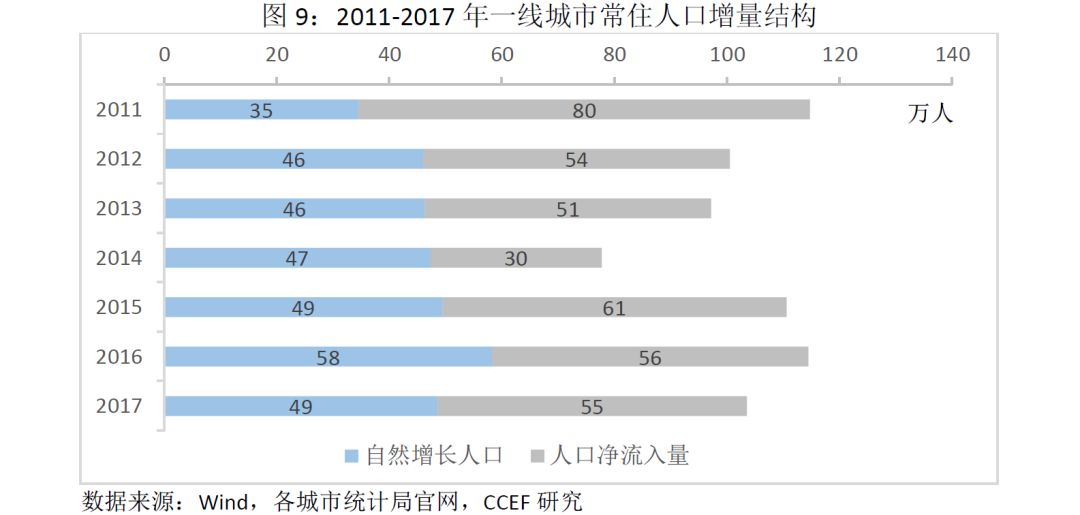

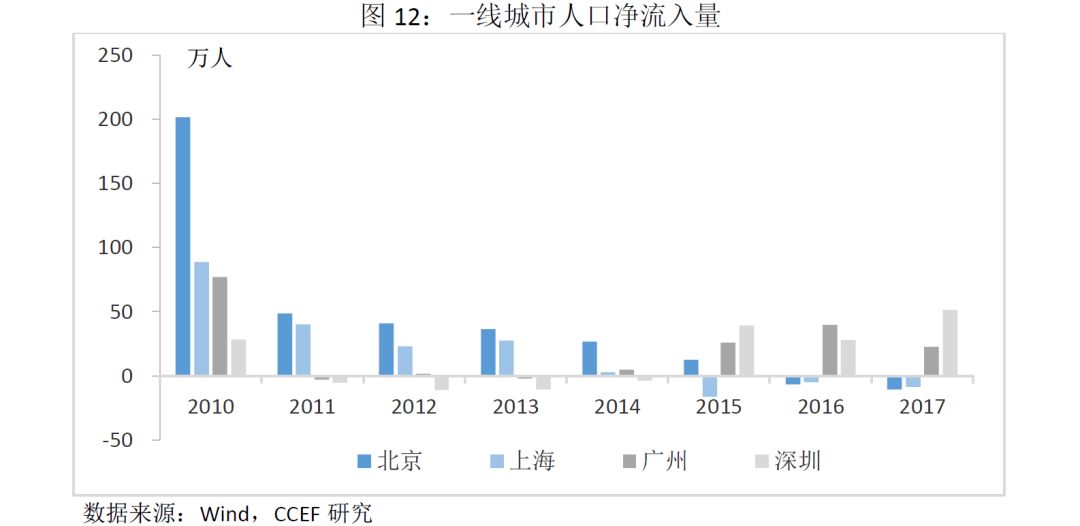

(1)一线城市:近两年人口净流入规模逐渐缩减,对人口增量的贡献相应减弱

一线城市常住人口增量结构中,人口净流入量的贡献在逐渐下降。2011年,人口净流入量80万,而至2017年,人口净流入量只有55万。随着一线城市的人口调控加强,未来人口净流入对常住人口数量的贡献度有可能进一步减弱。

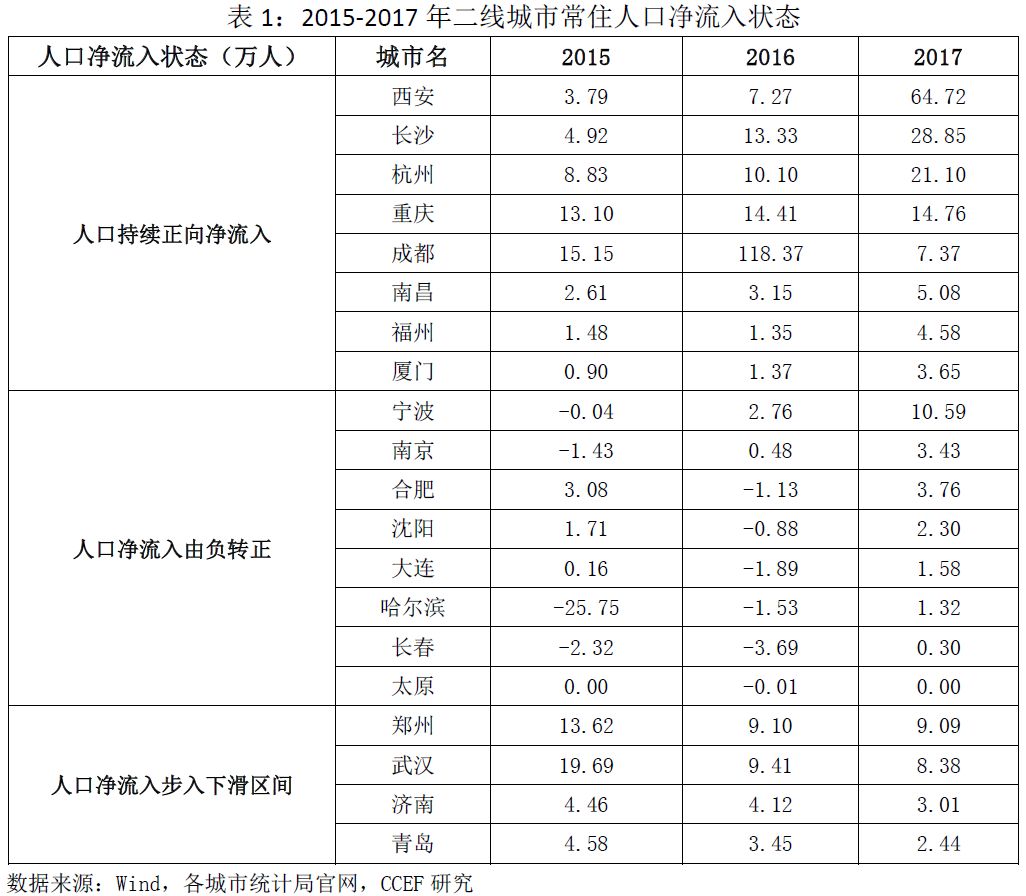

(2)二线城市:2017年人口净流入规模快速扩大,构成人口增量的重要部分

2017年以来,随着各类落户优惠政策的出台,二线城市涌入大量人口,2017年的人口净流入180万,较2016年增加1.17倍,占常住人口增量的74.38%。未来,随着越来越多的二线城市加入“抢人大战”,当地的人口净流入将成为人口增量的主导因素,也是影响当地住房刚需的重要因素

。

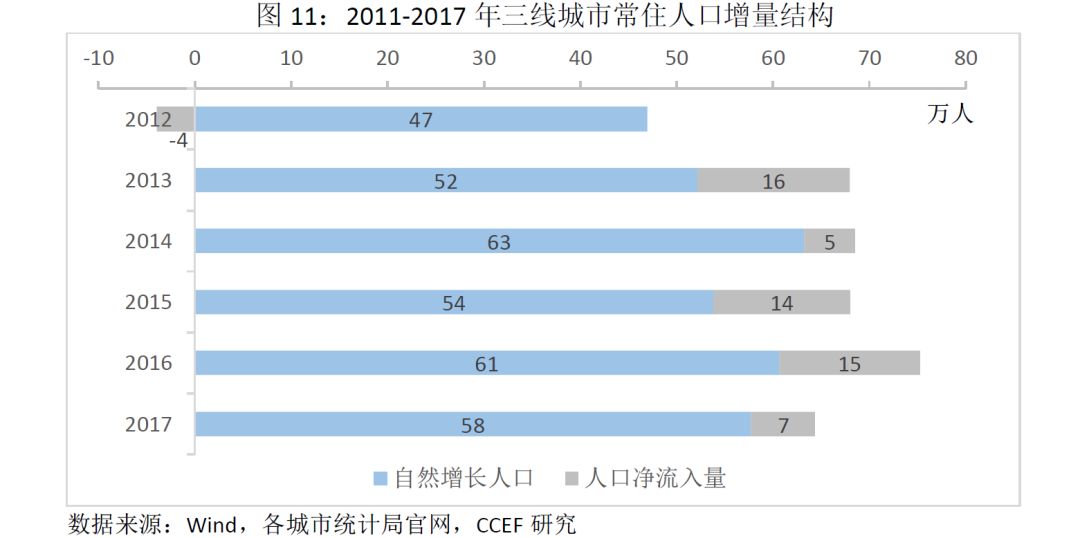

(3)三线城市:人口增量由当地的自然人口增长主导

不同于一、二线城市,三线城市的常住人口增量结构主要以自然增长人口为主,2017年人口净流入量只有7万人,对当地人口增长贡献度仅为10.77%。从变动趋势来看,2017年二线城市人口的流入大部分来自于三线城市的人口流出,由于经济发展,就业机会、工资水平以及教育、医疗等基础设施的差异,人口从三线城市流入二线城市的趋势未来还会继续加强。因此,对于三线城市而言,较低的人口净流入量伴随着低生育率,将导致城市的常住人口增长率逐渐下降,住房刚需的增长相应也会衰弱。

三、

从人口流动趋势看未来不同城市的住房刚需

1、

一线城市:人口净流出叠加住房调控政策,逐步挤压住房刚需

一线城市中,受当地政策调控,上海、北京先后于2015年和2016年进入人口净流出时期,在扩大公共租赁住房供应的情况下,人口增长规模的限制意味着未来住房刚需的上涨动力不足。同时,对于广州和深圳而言,虽然两地分别于2014年和2015年进入人口净流入时期。但是广州在2017年开始实施的房地产调控政策与深圳同期的住房制度改革

,都在一定程度上挤压出一部分因人口流入而新增的住房刚需。

2、

二线城市:核心地区人口呈现净流入状态,短期内住房刚需得到有效支撑

2017

年,在

21

个二线城市中,除了天津

以外,其余

20

个城市均表现为大小不等的常住人口净流入。根据不同城市的人口净流入状态,

2015-2017

年的常住人口净流入量可分为三类:人口持续正向净流入、人口净流入由负转正和人口净流入步入下滑区间。在经济较为发达的二线城市,人口持续正向净流入,如西安、长沙、杭州、重庆、成都、南昌、福州、厦门。与此同时,宁波、南京、合肥三地的人口也在近三年内转为正向净流入。而对于往年呈现出人口净流出的东北地区而言,大连、哈尔滨、长春、沈阳四个东北的中心城市在

2017

年出现反转,人口转为正向净流入。

最后,郑州、武汉、济南、青岛四地的人口虽然一直呈现出净流入状态,但绝对值在近三年内持续缩减,表现出对人才的吸引力逐渐下降,未来如果在抢人大战中失利,则其住房需求将大概率难以为继。

3、

三线城市:人口净流出状态取决于周边一、二线城市的分流效应

在统计的

22

个三线城市中,目前有

8

个城市表现为常住人口净流出,

4

个城市的常住人口净流入进入下滑阶段,主要集中在经济较发达省份,如广州、福建、四川、湖北、河南,主要受到该省份核心一、二线城市的人口分流效应。

而在西中部等欠发达省份,如贵阳、南宁、银川、呼和浩特、昆明、蚌埠、岳阳、石家庄等地,常住人口表现为正向的净流入,主要与农民工返乡养老以及当地政府的扶持政策有关。

前期受棚改货币化影响以及一、二线城市调控政策的溢出效应,三线城市房价在2016年之后快速上涨。随着棚改进入最后阶段以及货币化安置的收紧,未来棚户区改造对三线城市购置新房的刚需支撑较为有限。