我是一个ICU医生。

外科灾难性术后并发症,是ICU医生的劫数。比如说:术后肺栓塞。

“你快来,患者好像是肺栓塞了。”

接到这样的电话,脑袋后面嗖嗖冒冷气,混沌中的脑细胞立刻升温。焦虑的感觉,象卡布奇诺上的泡泡,汹涌地浮上来。

每一次肺栓塞,都是惊心动魄的记忆,有连续1个多小时的复苏;有横贯2012年到2013年那个年度深夜的跨年谈判;有旷日持久的官司;有剑拔弩张的对峙医闹。

下肢的血栓无声无息地生长,在某一刻突然掉下来。栓在肺动脉里,这叫肺栓塞。它的可怕在于此刻患者可能如常活动,下一刻,当血栓塞住肺动脉时,他会呼吸衰竭,循环衰竭,猝死。这个转折有时候只有几分钟。这个过程,在亲历者看来,难以相信,难以接受。后续的麻烦纷争,都来源于不理解,和不相信。

那是一个星期天中午,正昏昏欲睡的困倦中,科室鲍医生的电话打来:主任,上午转回外科的那个患者刚插了管,转回来了,氧合很差,好像是肺栓塞。

瞌睡虫立刻吓走了,我跳起来,立刻开车去医院。待我到ICU的时候,几个医生正焦虑地围着患者。

气管插管,机器用纯氧的情况下,氧饱和度在85%左右的低水平徘徊。血压只有80/40mmHg。放射科医生刚刚推了床边机出去。“患者中午活动了一下,突然氧饱和度就低下来了,只有60%。插了管过来。”鲍医生简单地向我陈述

患者

的情况。

我看着监护仪踌躇了一下。外科医生已经急得跳脚。“可以溶栓吗?”

“主任,插管的时候气道脓性痰很多,刚B超已经查过,右房没有增大,下肢没有找到血栓,但是D-二聚体高了10倍”。有经验的ICU医生立刻提醒我诊断还不靠谱。

“肝脏手术后刚过24小时,要溶栓必须有确切的证据,如果溶栓成功,创面大出血也是要死人的;如果根本没有栓子,用了溶栓药大出血,那就更惨。”我对外科医生说。

溶栓是个压力重重的决策,通常压力会重重落在ICU主任头上。必须逻辑清楚。

“眼下所有拿到的间接证据都模棱两可”。

“立刻把转运呼吸机准备好,用纯氧情况下看看

患者

氧合能不能维持,把血压再升一点,马上去做

CT血管成像(CTA)

。”我片刻间做了第一个决策。

这种

患者

的临床决策就像高空走钢丝,切忌原地耽搁,必须往前走一步,但是无论走的是哪一步,都会有人说你是错的。——

这是医学的不确定性。

焦灼的

患者

家属,激动的交谈,急切地问询,都是一种压力。上午好好转出ICU的

患者

,突如其来需要抢救,难免会疑问。在这种生命体征不稳定的时刻,做CTA当然有风险,贸然溶栓的风险,比起来也不遑多让。两难,必须选择。即使选择是错的,也要快。

即使心有顾忌,常年一起工作的队友都习惯快速一致地帮手,几个ICU医生一起动手,准备机器,准备微泵,准备通路,准备抢救箱。拥簇着一堆人,去CT室检查。

“马上把阿替普酶从药房借来,现在立刻。”我给主班护士的指令尽可能清楚。

“马上把溶栓风险的告知书打印好,加上术后创面出血的风险。”我指挥住院医生立刻做文字准备工作。在做CTA的20分钟内,把溶栓的所有需要都想妥。

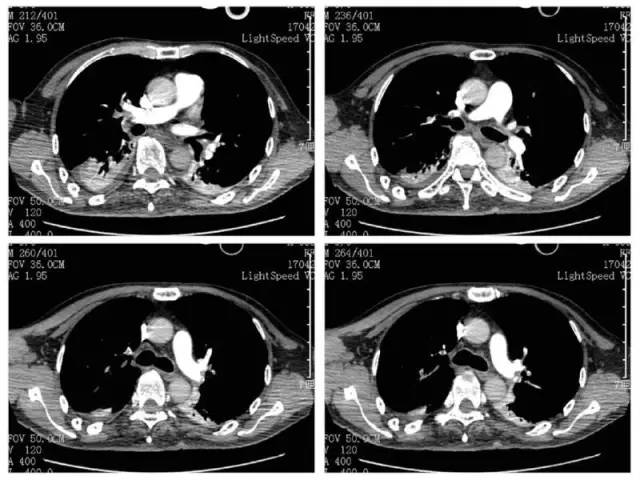

“堵了左右下肺动脉,还有一根不完全堵。”

患者

还没有回来,我们在电脑上已经可以看到图像。CTA显示严重的肺动脉栓塞。放射科知道

患者

特殊,也立刻把报告打好:右肺动脉上支、左肺动脉上下支起始段肺动脉栓塞,右肺动脉下支栓塞可疑。

不过,在肝脏的手术创面附近有一层积液,看上去象创面的出血。

“溶吗?”外科医生焦虑地问我。

“一定要溶,不溶会死的”

。我看着图像立刻做了第二个决策,把栓塞的动脉指给他看,宁可冒着创面出血的风险,溶栓。

“好吧,那和家属告知一下吧。”

患者

已经送回来,纯氧下氧饱和度始终在80%左右徘徊,血压需要大剂量升压药维持。ICU医生和外科医生一起和家属谈话。

肺栓塞并不好解释,对于这突如其来的抢救,家属开始焦虑和不满,谈话很不顺利,总是会有七大姑八大姨冒出质问的声音,把决策溶栓的关键点扯开去。重点不清地落在质问“为什么”上面……持续20分钟的僵持……

我拿了两瓶溶栓药出来问:溶吗?快点想好,药在这里,不溶栓,

患者

缺氧时间长了,心脏可能马上会停。

语气太凶悍太果决,出现了并发症会被当成把柄来指责,但是不管了,时间耽搁不起。终于家属在犹豫中签字。

知情告知,有很大部分取决于医生的态度,但是

患者

家属并不知道,做这样的临床决策,医生会有“头发一下子全白了,整个人被掏空的感觉”。

医学的不确定性,把数据分析得再头头是道,还是要把一部分交由看不见摸不着的运气。

阿替普酶泵入血管。所有的眼睛都紧张地看着监护。很快,

患者

手术切口的敷料被血渗透了,溶栓药物在起作用,肺里是不是也一样呢?

紧张的等待中过了一个小时,监护仪上的经皮氧饱和度从80%升到了100%。从表现上看,肺动脉的栓子溶开了。心情未曾片刻松下来,因为手术创面更换的纱布又渗透了鲜血,引流管里的引流液变成了浓稠的血性。外科医生焦急地一遍一遍查看引流管。B超一遍遍检查局部的积液。

一个下午就在焦虑繁忙中不知不觉倏然而过。到天色乌黑,终于第一波危机过去,按氧合情况来看,栓子溶开了,手术创面的出血在可控范围内。需要输血。

家属在将信将疑中接受病情的转变。即使肺栓塞被科普了多年,临床上遇到的病例,还是没有几个人会用理解疾病的角度来配合医生。

但是,即使被恶语相向,即使多少次被恶语相向,医生还是最希望

患者

活下去的那个人。

第二天一早,上班看见呼吸机35%的氧浓度下,

患者

氧饱和度100%。不过一会儿,晨间护理的时候,给

患者

一翻身,又降到了80%。心情像过山车一样大起大落。还有栓子脱落,继续形成新的肺栓塞。

我调整了一下抗凝药物的剂量,马上打电话叫B超室主任来帮忙再仔细做一遍下肢血管彩超。

反复肺栓塞,必须从源头上处理问题。

血栓找到了,双侧都有。进展很快,而且B超下明显看到随时会掉下来的血栓。“他需要安装下腔静脉滤网”。我对紧张得茶饭不思的外科医生说。不用滤网拦住栓子,迟早会有大的掉下来。

“他怎么会这么容易长血栓,我会让家属同意的,一定要装。昨天的样子,已经吓死本宝宝了。”大多数外科医生都这个样,只要是开过这个刀,就和这个

患者

杠上了,一定要康复出院为止。

冗长的谈话僵持了1个小时,终于同意做下腔静脉滤网。

患者

气管插管,多次抢救的样子让亲属来了一波又一波,将信将疑和无端揣测的小声音不断冒出来。谈话越发困难。说明病情花费了很大的功夫。说明操作的必要性,和所需要的费用,又是费尽口舌。

带着

患者

去DSA室放下肢深静脉滤网,出动了好几个医生保驾。唯恐搬动途中又出现大块栓子脱落。万幸,一切顺利。

接下来的几天里,保护手术创口,放胸腔引流管,气管镜下吸痰,调整抗凝药,输血……

终于在肺栓塞一周后,拔掉了气管插管,顺利转出ICU。