在《管仲的智谋》一节中,我们讲了几个“以商代战”的故事。在这些故事中,齐国专门在短时间内,集中地高价采购敌国的特产。由此发出一个错误的价格信号。敌国的民众受到这个价格信号的误导,弃农从商,舍本逐末,最终招致失败。

在管仲身后大约

300

年,又出现了一位伟大的变法者,名叫商鞅。他对“以商代战”有一个很精辟的总结。

他说,在农村的集市上,买卖兔子是很常见的。即使装兔子的笼子堆得满地都是,也不会造成什么混乱。因为买家和卖家都很清楚自己的权力和义务。但是只要有

1

只兔子从笼子里跑掉了,那么马上会有

100

个人去追逐它,弄得一片狼籍。这些人当然都明白,小小的

1

只兔子不够他们

100

个人分的。但是

他们每个人都认为,自己会是抓到兔子的那一个。正是这样的集体误判,造成了巨大的混乱。

商鞅的这个分析是非常深刻的。我们知道,任何一笔交易,都必须包含数量和价格这两方面的信息。脱离了价光谈量,或者脱离了量光谈价,都是没有意义的。但是在公开市场上,价格信息总是比数量信息更容易传播。因为市场参与者通常都会假设“价格有粘性”,也就是说,既然别人能够以某个价格成交,那么自己也就能够以那个价格成交。

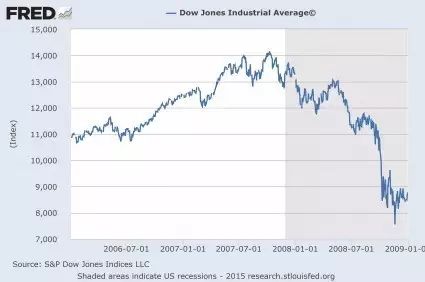

在

2008

年之前,美国的次级债券都是按“市场价”计账的。次级债券的总规模很大,高达几万亿美元。而它们每个月的成交量只有几十亿美元,两者相差上千倍。而且每一个次级债券的持有者,都假设自己在需要现金的时候,可以把手上的债券按照“市场价”出售。但是当他们真的想抛售的时候,才发现根本找不到买家,或者只能找到一个低得可怜的贱卖价。因为那些潜在的买家,都被排山倒海一般的卖出数量吓跑了。这个现代版的“百人逐兔”,最终导致了世界性的金融危机。

商鞅从原理上揭示了,为什么公开市场交易经常发出错误信号。如果纯粹依赖市场决策,很容易让国家陷入混乱。不过,这在当时并不是一种新颖的观点。因为中国的传统观念向来都认为,完全放任自由是不行的。

商鞅真正的创新之处在于他的解决方案。按照传统观念,应该以“仁义”来约束“自由”。但是商鞅认为,应该以“法令”来约束“自由”。这两者的区别在于,仁义是圣人的训诫,是固定不变的。而法令由君主颁布,是可以根据环境随机应变的。

在现代社会的语言环境里,“道德”的定义比较模糊,而“法律”的定义比较明确。可是如果你把商鞅的主张,理解成用“法律”来代替“道德”,用确定代替不确定,那么就正好把这两者的关系弄反了。商鞅其实是主张变化,反对不变的。

商鞅有两句名言。一句是“三代不同礼而王,五霸不同法而霸”。另一句是“治世不一道,便国不必法古”。这两句话的意思很相似,都是说社会环境变化了,政策和法令就要相应地变化。商鞅之后的历代变法者,无不受到这两句话的鼓舞。

商鞅在哲学上也颇有造诣。针对世人迷信于传统仁义观念的情况,他指出,所谓“仁义”,也不过是时代的产物,绝非从来如此,万古不易的。

他说,在远古的“上世”,人类都在小型家族部落里生活。这时候人就像动物一样,知道爱护自己的亲子就行了,并不需要什么仁义。后来社会发展到“中世”,人们与部落之外的世界接触增加,陌生人之间的矛盾变得突出。这才出现了圣人,教导大家学习仁义,作为人际交往的准则。但是社会进一步发展到了现在的“下世”,光讲仁义已经无法应付层出不穷的社会矛盾。所以这时候必须由君主来颁布法令,进行严格的动态管理。

说到这里,我不由地感慨,商鞅虽然生活在

2300

多年前,但是他的世界观可以说非常富有科学精神。他不相信什么“天赋”、“神授”,也不说什么“普世”、“终结”。许多生活在

21

世纪的学者,跟他相比都差远了。

商鞅认为,法令是手段,而不是目的。为了更好地达到目的,法令本身是可以调整的。他说“以战去战,虽战可也;以杀去杀,虽杀可也;以刑去刑,虽重刑可也”。意思是,如果刑罚定得太轻了,起不到威胁作用,民众照样犯法,最终受罚的人还是很多。倒不如把刑罚定得很重,震慑住民众,大家都不敢犯法,这样最终受罚的人反而变少了。这就叫“以刑去刑”。

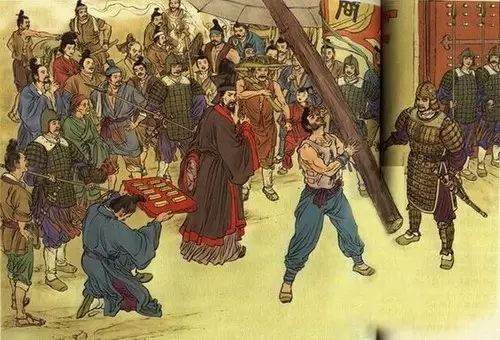

在商鞅眼里,法令存在的意义并不在它本身,而在于它的实际效果。这一点在“徙木立信”的故事里面体现得淋漓尽致。

“徙木立信”的故事是这样的。商鞅制定了一套法令准备颁布,但是又担心民众不知道他的态度有多么坚决。于是他就在都城南门立了一根

3

丈长的木头,并且宣布说,谁能把它搬到北门去,就赏

10

两金子。人们都没见过这样的架式,犹豫不敢出手。他又把赏金加到

50

两。这时有人试着把它搬去了北门。商鞅立即兑现法令,赏了他

50

两黄金。这一下子,商鞅言出必行的名声就传开了。

后来的许多人都批评说,商鞅的这个“搬木头”法令毫无意义,顶多算是一条诡计,演戏给大家看罢了。但是在民风淳厚的秦国,这样演戏还偏偏就管用。而只要能够达到效果,商鞅就不会乎别人的评论。

商鞅原本是卫国贵族。但卫国是一个弹丸小国,没有施展宏大抱负的空间。于是他就去投奔秦国。秦国历来有重用中原人才的传统。春秋五霸之一的秦穆公,就以起用“五羊皮大夫”

百里奚而闻名。“五羊皮大夫”的故事也非常有趣,不过与本文无关,这里就不展开了。

这次商鞅投奔秦国,当然也没有白跑一趟。他跟秦孝公谈了三次,得到赏识,就被爽快地委任为“左庶长”,也就是秦国的最高行政官员,全面负责“变法”。

春秋战国时代,中国文明的中心在黄河下游。秦国只是一个刚刚开化的蛮族国家。在中原国家看来,秦国人不过是“与戎狄同俗”的野人而已。

商鞅主政之后,颁布了一整套法令。其中有几条内容,现在看来简直匪夷所思。比如,父子兄弟要分开成家,不能混居一室。再比如,军队里不能容留做生意的女子。还有一些现在看来最最基本的原则,比如军人不能偷盗军粮、官员要及时处理政务,等等。这些事情都需要商鞅在法令中专门强调,可见当年的秦国是多么混乱。

除了这些风俗细节,商鞅根据秦国的国情,主要推行了

3

个大的政策。

一是严刑峻法。商鞅法令的处罚特别残酷,动不动就杀头。而且不许别人议论,强制推行。这样做的结果是,法令中好的部分,得以最高效率地执行。当然,法令中不合适的部分,也被最高效率地贯彻下去了。但是因为秦国的社会基础非常落后,所以有一点改善就效果很明显,而恶化却也恶化不到哪儿去,因此总账算起来还是划算的。这就给后世留下了“乱世当用重典”的经验。

二是迁都。在商鞅的主持下,秦国放弃了原来的国都雍城,往东迁移了几百里,定都于咸阳。这样在地理上更加接近中原。和平时期便于人员交流,战争时期便于行军打仗。后来咸阳作为秦国的首都,一直沿用到秦朝灭亡。

三是招揽移民。春秋战国时代,人口流动是经常发生的。因为秦国的空闲土地特别多,所以时常有中原民众跑到秦国来定居。但是按照秦国法律,新来的移民也要服兵役。而秦国的兵役又特别重,这就让很多移民望而却步。

商鞅成功地说服了秦孝公,免除中原移民的兵役。他讲的道理特别简洁有力。他说,现在人家还在中原,并非你的子民,你却已经想着要让他服兵役了。这叫“爱非其所有”,纯粹是一厢情愿。首先要把民众招来,然后再想怎么从他们身上得到好处。即使不服兵役,只要他们能够上缴粮食,也比什么都没有强啊。更何况,民众流失,对敌国来说就是一大削弱。

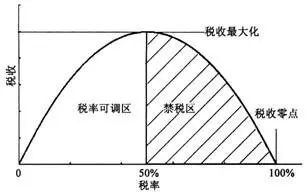

1980

年代的美国总统里根,他在推行减税政策的时候,也用了一个类似的逻辑。他说,当税率是

0

的时候,税收金额显然是

0

。但是当税率是

100%

的时候,税收金额也会是

0

。因为如果赚的所有钱都要上缴政府,那就没人做事了。所有的企业都会关门,税收当然也就变成

0

了。如果一厢情愿地期待那些不存在的企业,来承担不合理的高税率,这不也就相当于“爱非其所有”吗?这个两头是

0

的税收曲线,现在被称为“拉弗曲线”。

除了这几项为秦国“量身定制”的政策,商鞅还继承了他的同乡李悝(读音:亏)、吴起的“变法”思想。这几个人里面,李悝最早,他主持了魏国的变法,他的家乡在今天河南省濮阳市。吴起第二,他主持了楚国的变法,他的家乡在今天山东省荷泽市。商鞅最晚,他主持了秦国的变法,他的家乡在今天河南省安阳市。

上述这三个人的家乡,当年都是魏国与卫国的交界之处,相距不超过

100

里。他们三人生活的时间,相差不过50多年。而且他们的主张也很相似,归结起来就是两条。一是加强君主的权力,二是重视农业发展。所以历史上有人把他们算做一个流派,作为诸子百家中“法家”的先锋。

李悝主张“尽地力”,就是把土地集中起来,统一分配,提高耕种效率。在商鞅这里,就成了“废井田,开阡陌”。他把整个秦国的土地“重新洗牌”,谁有能力,就让谁去耕种。

这样的统一管理,再发展下去,就成了“郡县制”。所有的土地都直接归属于君主,赏赐罚没,都由君主裁决,不再有分封大臣了。

吴起主张“罢无能,废无用”,就是把无能的官员,以及世袭三代以上的贵族罢免,至少要限制他们的特权。在商鞅这里,就成了“利禄官爵抟出于兵”。这里的“兵”是指军功。它主要分成三类,一是军官带领下属打胜仗,二是士兵在前线杀敌斩首,三是农民向国家上缴粮食。所以在秦国,人人都有机会立军功。但是反过来,如果没有军功,那么各种社会利益、荣誉,全都无法享受。

这样的赏罚制度,再发展下去,就成了“军功爵”。古今中外,所有的贵族都是按血缘传承的。但是唯独商鞅的“军功爵”是按照本人的军功赏赐的,可以用于抵罪,但是不能世袭。这可以说是一种彻底的“按劳分配”。

为什么商鞅与李悝、吴起实施的政策相似,取得的效果却比他们明显得多呢?这主要有

3

个原因。第一,秦国打败了西戎,辟地千里,地广人稀,进行土地改革的阻力不大。第二,秦国开化较晚,但是国土扩张很快。崛起不过2、3百年。许多新征服的土地都在君主的直辖之下,分封贵族的势力并不强大。第三,秦国强烈地向往中原文化,有向中原学习、靠拢的民意基础。

从更加宏观的角度去看,以上

3

点其实是统一的。秦国位于中国文明圈的边缘,但是它同时又是中国文明扩张的前线。中原的青铜武器、马拉战车等技术,给秦国的军事力量带来了极大的提升。因此秦国可以轻易地击败更加强蛮而未开化的西戎。快速、大量地获取土地,又为秦国进一步变法提供了物质基础,使得它最终发展到可以吞并文明中心的程度。