正文

德里达拒绝将“邪恶、战争、鲁莽、强暴”的“世俗暴力”确定为源初暴力,确定为一种征兆全无的暴力之突然迸发,打破一个恍若隔世的安详宁静的境界,那么,他就是在努力揭示,日常暴力,以及我们努力用种族主义、性别至上、阶级挂帅、个体中心来予以谴责的暴力,本身就是一个整体秩序之中暴力运作的结果,其基础是在自在的文字、延异、暴力之中,即在一种“纯粹的暴力”之中。

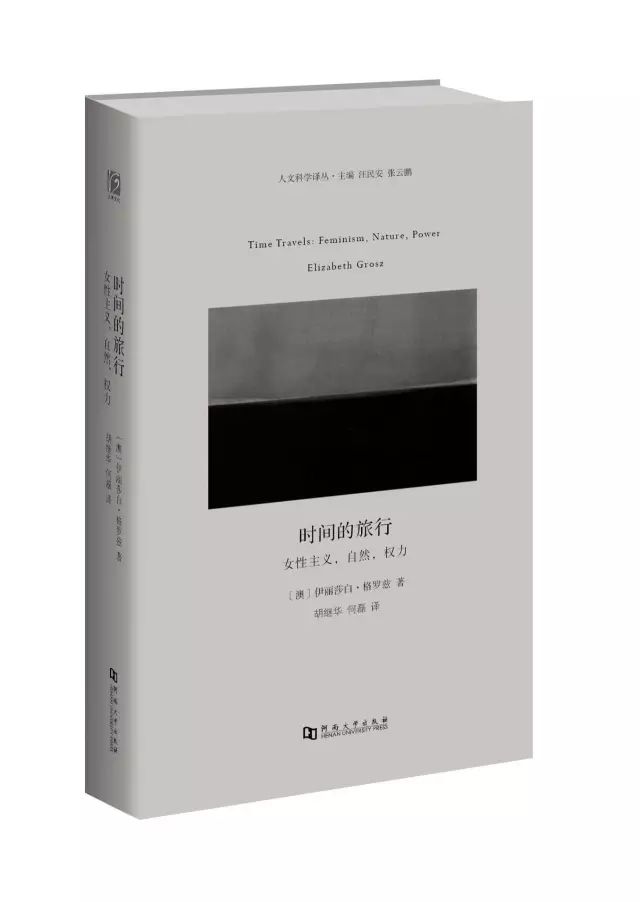

本文选自伊丽莎白·格罗兹《时间的旅行》,新版已上市,文章原标题为《思想的暴力》。

◆

◆

◆

思想的暴力

文 | 【澳】伊丽莎白·格罗兹

译 | 胡继华 何磊

德里达,以及整个后现代思潮都体现了一种“解政治化”和改造女性主义、阶级以及后殖民话语的方式,这种说法已经是老生常谈。然而,除了政治与暴力之外,德里达从来就没有过任何立言论说,虽然他的立言论说无疑又不仅是政治和暴力。笔者将要论证,在20世纪晚期和21世纪初期,德里达的文本堪称最为典范的政治文本,其意蕴强度无以复加,但他的遣词造句却十分不同于大多数政治理论,尤其是不同于那些女性主义理论。他还常常惨遭责难,说他模糊了政见,凝固了政治,拒绝回答政治难题,拒为解决政治难题创造条件,将政治问题还原为理论问题。托马斯·麦卡锡(Thomas McCarthy)对德里达的理解堪称这种立场的代表。他断言,长期以来,德里达一味地“进行整体颠覆,而丝毫没有改良医治或另觅蹊径的建议”(McCarthy 1989~1990,157)。虽然批判的锋芒毕露,也因此而可能在政治上有行必果,但特殊意义上的解构论和普遍意义上的后现代政治理论仍然是反讽、戏仿、怀疑以及否定,缺乏一种清楚的谋划,一个既定的目标,一套区分好坏结果的标准——换言之,由于没有清楚的道德政治立场,它容易滑向虚无主义。解构话语被视为批评的话语,也许还被视为摧毁的话语,但决然不可能具有充分的建构性:能够批评政治,却不能肯定地贡献于政治。

一边倒的意见,是将德里达的政治视为否定主义、虚无主义和无政府主义政治的典型(此等立场等同于尼采主义,也许还是德里达本人从根本上服膺尼采而导致的后果)。与这种主流倾向相反,笔者认为,德里达以暴力为中心重构了政治实践的疆域,观点深邃却尚未定型。虽然并非以当代生活之暴力为目标,这种理论仍然会让那些希望分析暴力具体形式的理论家获益良多:女性主义者和“酷儿”活动家希望分析家庭暴力和性别暴力,政治理论家希望分析民族主义和种族暴力,左派理论家希望分析政府和制度的暴力,马克思主义者希望分析经济特权的暴力。总之,他们也许都感到,解构论是一种思想中介,偏离了它们更加直接和更加紧迫的活动,然而直至人们在其全部反讽复杂性上理解了暴力,它却长盛不衰,影响日增。麦卡锡声称,德里达无疑拒绝提供政治建议,不想为当今日渐紧迫和明显无法满足的需要提供解决方案。但一种特殊的想法在于,我们可以为这些问题找到解决方案,以及为那些本身就被置于德里达学说的拷问中的暴力问题找到解决方案。德里达拒绝麦卡锡、弗雷泽、诺斯鲍姆等人常常资以限定政治的种种问题,但这并不是说他取消、拒绝伦理学和政治学,而是说他以不同方式来解决不同的问题。他拒绝潇洒,从容地回答那些不可回答、不可解决的难题,而这些难题是必须应对、体验以及协调的。

德里达将暴力分门别类,并使之产生功效。而为了辨别这些暴力的本质,我们却只有细致地阅读浩繁的文本。他的这些文本总是言此意彼,虽未直接讨论暴力,暴力问题又同文本所论之事休戚相关。他讨论“力量”(《法律的力量》,1990)、“纷争”(《延异》,1982)、“痕迹”(《论文字学》,1974)、“骚乱”(《弗洛伊德与书写场景》,1978)、“错位”(《口腹之乐》,1991),还有大量文本更明确地讨论暴力问题(《暴力与形而上学》,1978;以及《识文断字的暴力》,1974)。只要牵涉到此类论题,德里达就一定是在论说暴力的政治。不仅如此,当人们谴责他不问政治、虚无至上,德里达紧密联系种族和种族隔离,强调更显白、更具体的政治暴力问题,比如他撰文辩护曼德拉(1985,1985b)、撰文论述女性主义问题(1979,1982b,1983),讨论毒品修辞学(1991b,1993),如此等等,不一而足。每当这些时刻,他都比我们所能想到的其他当代哲人更加一针见血地论述了暴力问题。人常说,德里达的著作与政治无涉,缺乏政治的技巧风致。这种看法无疑源自一种让政治降至零度的姿态,以及一种将政治限于熟知预定形式的努力。而我们自以为已经熟悉这些形式,如“官方发起的运动”努力通过某种代表结构(工团、政治派别、游说团体)来代表少数群体。因为解构活动,这些形式的自然状态或者稳定性质已经不堪一击了。

德里达早就缔造了“延异”。打从那时起,他就提出了一套理论,将“世界的世界化”、“在大地上留下痕迹”以及书写本身都理解为一种断裂的方式。一切自我在场之“本源”都子虚乌有,“延异”就处于这种不可能之本源的位置,而被理解为分裂迷乱,既诉诸文字,而又分散无形。他描述道:“差异的力量‘主动’地运行,分裂而又迷乱,我们不妨赐名为‘延异’。”(1982,18)作为诸种力量的一种主动运行,换句话说,作为一种先于主动/被动对立而发生的运动,延异从本源处就狂暴地撕裂了某种东西:其真实存在无从知晓而不可言传,永远可能为书写文字所控,面对撕裂与切割、铭刻与分离的主动运行过程而永远无法“充分”自律,维系其自我在场。它也是一个聚集过程,一种折叠形态,或者一种重组活动,显示了时间和生成之可能性,以及非确定、非封闭和取向未来的时间之可能性。唯有通过撕裂与铭刻、分门别类与挑挑拣拣,才有可能更新布局,再度安排,以期形成新的组织结构。新生本身就是暴力铭刻的一项功能。

在《论文字学》中,德里达严峻地发问:“究竟是何物将书写与暴力联系在一起?如果要让暴力之中某些东西发挥相当于痕迹的作用,暴力必须是何物?”(1974,112)笔者直接将这样的问题为己所用。请注意,德里达并没有追问那种更晓畅、更富有德里达风格的问题:如果要让书写之中某些东西发挥相当于暴力的作用,书写必须是何物?相反,他追索形形色色的岔道、歧义、不可能性以及暴力本身的悖论地位,而痕迹、书写、铭刻、差异亦处于同等的悖论地位。在多种意义上,这是一个引人入胜而且错综复杂的问题。因为它追问:暴力以哪些方式关联于歧义、延异、不确定性结构,而它们都如此从根本上结构而又拆散了一切话语、一切表征、一切自我在场的方式?如果暴力再也无法清晰地辨别和明确地废黜,如果不能轻易地将暴力限定在明白如画的活动领域,如果暴力与其他事物之间可以画出的标界已经模糊不清,那么,暴力就是一种形式——也许还是书写、源始书写、痕迹所能采取的唯一形式。德里达的问题,不是“暴力何以像书写?”而是“暴力的何种蕴涵,暴力之中的何种活动要素,发挥相当于痕迹的作用?”暴力本身是无法包容的,它不是一种充分自我显现之物,不是一种“同一”的痕迹。相反,它就是其独有的特殊性和逾越性,任何一个概念框架也涵盖不了,即便解构论也不例外。德里达探赜索隐,力求揭示暴力之中某种东西归顺于书写、归顺于解构策略自身的运作,而我们不妨视之为一种书写暴力的书写,以及一种自觉的暴力,将书写铭刻为暴力、铭刻为创造、铭刻为暴力犯禁的创造。

德里达乐于认可,任何一种政治纲领、任何一种修辞策略、任何一种理智谋略,都并非纯洁无瑕,并非仅以理性、知识和真理为动机,而是携带着一种根深蒂固的不确定性,在本质上可以重演和重复。这种可重演性和可重复性,不仅从一切可以论说或确定无疑的本源与目标之中解放出来,而且还再次被纳入了新的脉络。这一点,一方面使德里达的理论具有强烈的政治伦理意味,另一方面又使他仍然敏锐地意识到,任何一种被直截了当地认可的政治伦理价值,一定导致重重疑难。因此,他的政治学就不是支撑一种立场,而是向一种力量开放。这是一种差异的力量,它弥散意义,延宕终极立场,无限地阻隔其独特的同一性。伦理、政治和知识既是必然的,同时又是不可能的;必须逾越之物,同借以逾越之途,二者之间存在着一种自相矛盾的关联。面对这种悖论,德里达无所畏惧,勇往直前:拒绝、逾越以及克服,也就是栖居于意欲驱逐的对象,同时也必然为这种意欲驱逐的对象所栖居。

《论文字学》专辟一节,名为“书写的暴力”,论述列维施特劳斯的人类学。其中,德里达在暴力与书写结构或差异结构之间建立了最初的关联。在那段文字里,德里达论证说,暴力结构本身就是痕迹或书写结构的特殊标记。这是一个三拍程序:具体的流俗的日常书写或暴力,是被削弱和受约束的形式,派生于一种更本源的构成性原始书写或源初暴力,而源始书写或源初暴力乃是书写/暴力及其对立面言语/和平的条件。“太初”有源-文,即一种源始的构成性暴力,它将“独一无二者”、“源自太初者”、“绝对自我接近的物自体”铭刻在一个区分系统之中,铭刻在井然有序和分门别类的系统之中,从而构成了语言和更一般的表征物。这种暴力包容事物与世界,赋予它们以秩序,而放弃事物之物性和世界的世界性,而服从于表征物的平均化运动。这种平均化既神秘兮兮而又子虚乌有,而假设了一种自我同一性,而这是物自体绝对无法拥有的。“在这个系统之内思考独一无二者,将它铭刻在其中,此乃源始书写的动姿,源初暴力的手势——丧失本真,丧失绝对接近性,丧失自我在场,真正说来还丧失从未发生之事,丧失一种从未给予而仅仅梦寐以求的自我在场,它总是已经分崩离析、总是已经反复重演,只能在其自我消逝之中向其自身呈现。”(Derrida 1974,112)

源始文字以本体论方式呈现了延异的模糊歧义,使原初的自我在场成为子虚乌有之物。它是在场通过痕迹结构的造物,将真实束缚在书写标记之中。被视为暴力、文字、痕迹,这种源始书写产生了差异术语系统,对立、结构、系统、有序因之而成为可能。如此将真实约束在差异之中,并且作为差异,就要求一种第二性的“修复的”补偿暴力。第二性暴力之功能在于擦去源初暴力的痕迹,因而成为一种反向暴力。以暴易暴,就是其暴力性的写照。这是一种不怀善意的文字,隐藏了其文字品格,剥离了自身的物质性,又废黜了自身的理想性,拒不承认自身不仅依赖于而且羁绊在更本源的结构之中。这么一种暴力自我标榜为暴力的道德反题。我们有时将这么一种暴力称之为法律、正义、理性。虽然这种暴力的力度和效果在日常意义上的摧毁性丝毫不亚于暴力本身,然而我们一般还是认为它是一种高尚的反暴力。

在暴力和反暴力之外,还存在着第三种暴力,我们不妨在字面意义上认为它更世俗,在内在意义上更令人惊骇,而且也更加平易近人,因而一点也不陌生:

我们无疑应该将普通暴力概念(道德律和违背道德律的系统)置于第三层次上,即经验意识层次上,不过这一层次迄今尚未被思考……最后这种暴力在结构上更为复杂,因为它表示两种低级的源初暴力,也表示两种低级的法律。事实上,它揭示了已经成为剥夺活动的优先提名权,但它也剥夺了从此所起的本义作用,起所谓的本义作用,替代被推迟的本义作用,被社会和道德意识认作本义,认作自我同一性的令人放心的标志,认作秘密。(1974,112)

在此,德里达暗示,经验暴力或“口水之争”(112),都不仅依赖于逻辑上先行的两种暴力意义,并因这两种暴力意义而成其为可能。提名的暴力、语言的暴力、文字的暴力都是剥夺行为,不仅为暴力所覆盖,而且为暴力所掩埋。这种暴力以非暴力空间自命,以法律领域自诩(在其独特的建制上,它的本体结构显得合乎法度,超然于暴力之外,凌驾于暴力之上,而名正言顺地审判暴力、裁决暴力)。发生在不同群体或者不同个体之间的经验暴力、战争以及对立冲突都体现了这些暴力存在方式(暴力作为文字,暴力包容文字,暴力包容暴力)。世俗的暴力或经验的暴力“强力为之”,揭露了源初的暴力,同时重演和复现了其势能与形式;但也“剥落了”隐而不显的法律之暴力,肯定了它的僭越,同时也肯定了法律的力量与必然。

如果说,德里达拒绝将“邪恶、战争、鲁莽、强暴”的“世俗暴力”(112)确定为源初暴力,确定为一种征兆全无的暴力之突然迸发,打破一个恍若隔世的安详宁静的境界(而这就是他在《论文字学》中在“列维·施特劳斯和卢梭”之间寻找对应关系的理由),那么,他就是在努力揭示,日常暴力,以及我们努力用种族主义、性别至上、阶级挂帅、个体中心来予以谴责的暴力,本身就是一个整体秩序之中暴力运作的结果,其基础是自在的文字、延异、暴力之中,即在一种“纯粹的暴力”之中。何以可能恰如其分地对暴力予以道德谴责?如果不是引人注目的佯狂反讽,道德谴责如何可能?再也无从知晓。对于第三种暴力的谴责发自一种特殊的立场。这种立场之所以可能,仅仅是因为道德谴责的立场所蕴含的暴力仍然引而未发。这不是说,道德谴责无从下手、全无可能,而是说道德谴责的独特理据也隐含在被谴责的对象之中。这就是说,价值、伦理、道德和法律的起源,“文化的一切至尊之物”的起源(尼采语),尽在痕迹之中。它化解了从未存在过的自我在场,一旦它们显山露水,便无迹可求。暴力不可以如此这般地称谓。力量、暴力与书写不仅“开启了”这种暴力,而且散播和转换了这种暴力:“源始书写是道德的本源,也是非道德的本源。伦理学有一个非伦理的开端。一个暴力的开端。正如流俗的书写概念那般,暴力的伦理境界必须接受严格的质疑,以便重演道德的谱系。”(1974,140)

本文选自

▼

《时间的旅行——女性主义,自然,权力》

(

TIME TRAVELS : FEMINISM,NATURE,POWER

)

【美】

伊丽莎白·格罗兹(

Elizabeth Grosz

) 著

胡继华 何磊

译

购 买 本 书 点 击 阅 读 原 文

作者简介

伊丽莎白. 格罗兹(Elizabeth Grosz),生于澳大利亚悉尼,在悉尼大学哲学系获得学士和博士学位,接受系统的学术训练。她的学术研究表现出了法国传统下典型的澳洲文化风格——将哲学通论(Philosophyin general)、传统哲学(Traditional Philosophy)和现代哲学(ModernPhilosophy)熔为一炉,特别关注政治理论与认识论的基本问题,探索跨学科研究的可能性。从澳洲到美国,她先后供职于纽约城市大学“文化,技术与劳动研究中心”、纽约州立大学比较文学系以及罗格斯大学妇女和性别研究中心。其代表著作有《时间的秘境》(2004)和《时间的旅行》(2005)等。

译者简介

胡继华,北京第二外国语学院跨文化研究院教授,研究方向为比较文学、法国20世纪现象学以及德国浪漫主义文学观念史,主要译著有《友爱的政治学》《神话研究》等。

何磊, 首都经济贸易大学文化与传播学院教师,文学博士,曾赴美国南加州大学英语系进行访问研究。主要研究方向为西方哲学、西方文论与文化研究。译有伊丽莎白•格罗兹《时间的旅行》(合译)、朱迪斯•巴特勒《战争的框架》、冯珠娣《万事万物》(合译)等。

内容简介

在格罗兹手上,时间或者绵延,不是一个虚灵的苍白的幽灵,而是体现在自然与文化之中,一种指向未来并且支配着自然选择、性别选择、法律实践、身份认同以及躯体修补技术之中的创造力量。时间具有内在的飘忽性,它作为一道人迹渺茫的秘境,保护着时间的不合时宜性。它唤起我们持久的好奇之心,而扰乱生命在大化之流之中的沉迷。但无论如何,时间如沙漏,执手已成云烟,我们制服不了这飘忽却铁定的力量。