有感于前天的北京学区房新政(对海淀下手了),特别想写几条「学区房」之上的顶层趋势,有助于帮大家更好理解。

人口具有周期性,有时候哪年生娃都能决定你家孩子未来的竞争难度。

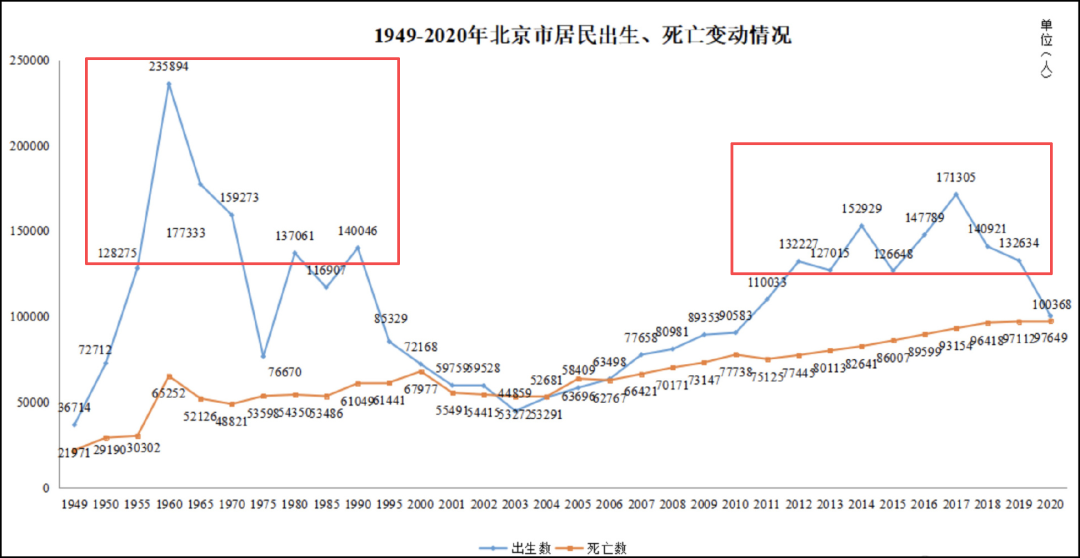

以北京为例,如果你家孩子生在配图中的红框年份,学苗多,学位少,学区溢价和竞争烈度可想而知。

北京生育最低谷在2003年,那年是非典,大家都不敢生的时候你生了,好处就是竞争小。

综合来看,这几年生娃的性价比还是很高的,因为二胎高峰已过,人口周期又到了低谷期。

未来几年,学区房的需求不会减弱。

因为出国留学一直是高考的替代品,而这几年出国难度加大,大量教育需求被迫滞留在国内,加入高考大军,这些富裕家庭都会成为学区房的意向人群。

二胎政策放开也会客观上加大学区房需求,原因很简单:一个房子俩娃共享,性价比杠杠的。

大学扩招→普通学历不值钱→985/211含金量更高→进一步提高优质教育资源的价值,因为它们挂钩985的概率更高。

现实是,中国教育体系是一个筛选体系,中考高考本身为筛选服务,

筛选结果本身就是最大的价值

。

举个例子,大学本科这些年一直在扩招,而985高校的招生人数和比例却一直没有太大变化,这样让985毕业生在就业、相亲市场的口碑和认可度颇高,再次说明稀缺的价值。

在中国,知识本身的定价并不高。比如得到,其知识密度和质量好于绝大部分大学课堂,但你找工作时和HR说俺是得到大学毕业的,人家会认为你智商已经被罗振宇忽悠瘸了。

真正高定价的是「高学历」,因为这背后绑定的是筛选结果。

直白说,教育公平就是媒体和舆论打造的一个畸形儿。

教育本身就是不公平的产物,从古至今如此。

站在宏观角度,义务教育是9年而不是12年,中考的淘汰率比大学本科录取率还低。不是高中那3年财政出不起钱,而是社会客观上需要大量普通劳动者,需要快递员、护工、钳工、水管工。

都去当大学生了,一代人的工作时间会集体推迟3~5年。

如果每年出生的人都在22~25岁才踏入社会,中国出生率会低得更加恐怖!蓝领工人的工资会彻底碾压白领。

211/985每年录取人数就那么多,国家是在调节,比如每年6万多个专项计划名额,就是帮偏远贫困地区真正底层但学习好的孩子低分上名校。

再比如降低英语的权重,取消口语听力考试,其实都是在让经济条件好的家庭的孩子发挥不出优势。

终于说到学区房了。

四个一线城市的限购限贷政策在这摆着呢,学区房一定是家庭的第二套住房,8成首付极大限制了购买力。

既然如此,为啥学区房可以一涨再涨?

一是家长够舍得,肯砸钱。第二原因

我直说了,就是抵押经营贷申请难度不大,这是公开的秘密,懂的人心知肚明。

打击学区房的主流手段有这么几个: